廣州十三行歷史街區建筑裝飾特色探析

肖宗平

(廣州大學建筑與城市規劃學院,廣東廣州 510006)

廣州十三行歷史街區建筑裝飾特色探析

肖宗平

(廣州大學建筑與城市規劃學院,廣東廣州 510006)

作為十三行輝煌歷史碩果僅存的場所記憶,十三行歷史街區具有彌足珍貴的歷史價值。十三行歷史街區建筑融合了中西方建筑文化,形成多元并蓄、自由活潑的技藝特色。文章從技術特色及藝術特色兩個方面對十三行歷史街區的建筑裝飾進行分析。

十三行歷史街區建筑; 裝飾; 技術特色; 藝術特色

我國清代在鴉片戰爭戰敗以前長期實行“一口通商”政策,廣州憑借獨特的區位優勢獨攬了我國外貿事業長達85年,而“十三行”就是當時廣州外貿的場所及組織。“十三行”的外貿活動拉動了全國各行業的發展,實現了我國對外經濟文化交流劃時代的突破。

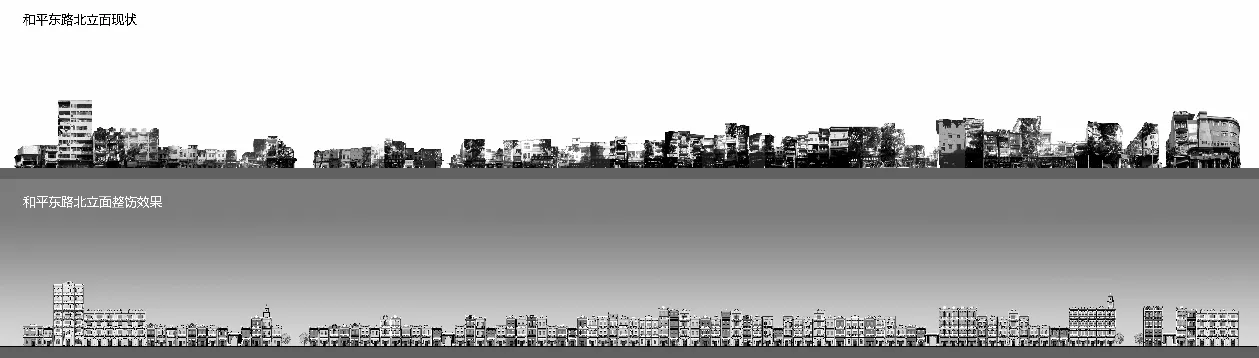

如果說十三行歷史遺跡已經堙沒殆盡,那么十三行歷史街區就是碩果僅存的場所記憶。十三行歷史街區東起人民南路,西至康王南路,主要包括十三行路、杉木欄路、和平東路、槳欄路、十八甫路及長樂路等數條街道(圖1~圖2)。

圖1 十三行歷史街區范圍

圖2 和平東路北立面整飭效果

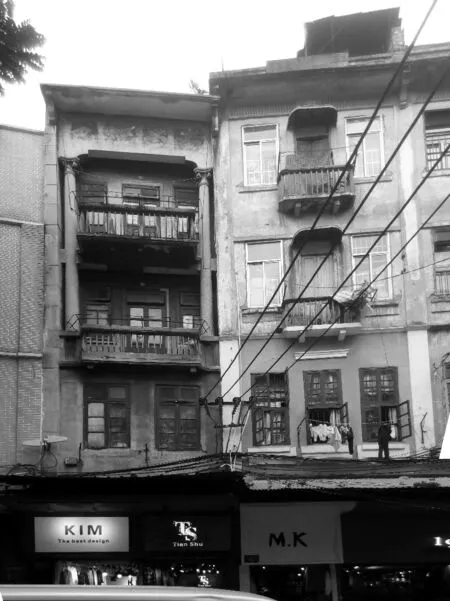

這一歷史街區的建筑多建于1856年十三行大火以后,是距離十三行時期最近的近代建筑。在特定的歷史時代下,十三行歷史街區的建筑裝飾融匯了中西方建筑文化,呈現出裝飾技術精煉簡潔、土洋工藝并用、適應本地氣候的技術特色及裝飾風格兼收并蓄、裝飾語匯生動活潑的藝術特色。

1 建筑裝飾的技術特色

近代以來,隨著水泥、鋼筋及彩色玻璃等建筑材料的傳入,廣州本地的建筑技術發生了很大的變化。十三行歷史街區建筑作為近代廣州建筑的先鋒之作,建筑裝飾積極探索本地工藝和新興工藝的融匯貫通,由于建設周期的限制、新工藝探索中的思考以及對本地氣候的適應性改良,十三行歷史街區建筑呈現一定的技術特色,即裝飾技術精煉簡潔、土洋工藝并用以及對本地氣候的適應性改良。這些技術特色反映了廣州人在建筑近代化探索中所秉持的經世致用、善于學習的價值取向。

1.1 裝飾技術精煉簡潔

裝飾技術的精煉簡潔是相對于西方古典主義風格及巴洛克風格而言的,主要體現在裝飾構件搭接關系的簡化。廣州工匠在典型西方建筑構圖方式基礎上兼顧本土審美品位及結合傳統工藝,使裝飾技術趨向精煉簡潔。

(1)山花裝飾的精煉。典型的巴洛克建筑山花線腳細膩,體積感強烈,這些山花運用到十三行歷史街區建筑上進行了平面化處理及弱化線腳層次。雖然裝飾的外輪廓是西方樣式,但裝飾圖案直接采用傳統中式題材而不與周圍形式發生關聯。

(2)山花與檐部連接關系的精煉。山花與檐部的連接關系常見的有三種:第一種是在建筑屋面板外緣設置挑出板,上方放置山花裝飾,有的在挑出板下方加上類似“雀替”的斜撐構件進行加固(圖3)。第二種是挑出板在山花正下方斷開,使墻身貫通到山花內(圖4)。第三種是墻身與山花完全一體化,不做劃分,這種裝飾最為靈活,裝飾手法隨建筑風格變化。

圖3 橫板承接山花

圖4 墻身與山花一體

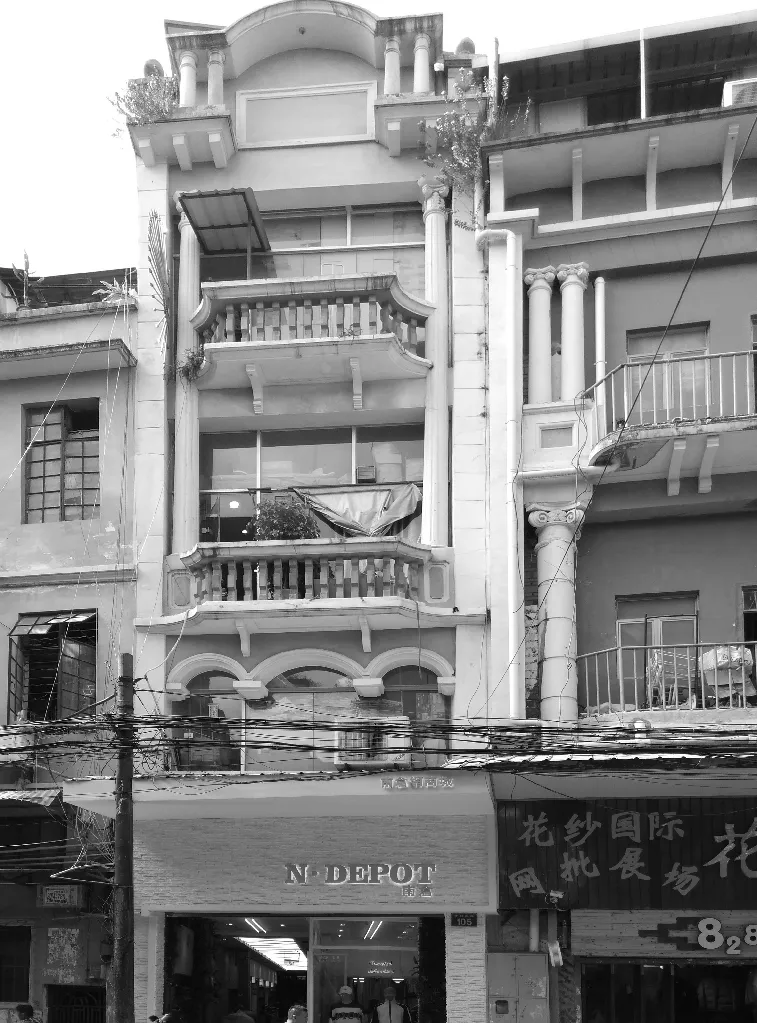

(3)柱式裝飾手法的精煉。十三行歷史街區建筑柱式裝飾運用得相當普遍,大致遵循古典比例及構圖,但是柱頭及柱礎的裝飾經常被適當省略,與檐部的連接也被簡化,柱式的位置運用也變得非常靈活。最常見的是用在山花兩側以支撐最頂部的筒拱,其次是用在窗口及陽臺兩側(圖5),有些柱式的設計經過了工匠精心雕琢,有些還略顯生澀。

圖5 陽臺兩側的柱式

1.2 裝飾工藝土洋并用

十三行歷史街區建筑實現了廣州傳統裝飾工藝與近代西方裝飾材料及工藝的完美融合。灰塑是十三行歷史街區建筑繼承的傳統工藝。傳統灰塑的施工需要先在墻上釘釘,高浮雕還需要預埋銅線以作支撐,再用草筋灰找平并塑造出裝飾形象。十三行歷史街區建筑采用水泥砂漿代替了草筋灰,表層再抹一層石灰砂漿以做裝飾,格調清新淡雅,與墻面風格和諧統一。

采用水泥砂漿創新灰塑實現了土洋兩種裝飾工藝的有機結合,充分利用了水泥強度高及耐久性好的優點。同時水泥還有良好的防水、防潮性能,成為代替傳統石礎、石柱的建筑材料。無論是從裝飾工藝來看,還是從建筑結構或構造來看,十三行歷史街區的建筑都得益于十九世紀末水泥的輸入。

1.3 對本地氣候的調整適應

廣州地處亞熱帶地區,夏季日照輻射強、高溫、潮濕,建筑的遮陽、通風問題尤其關鍵。建筑的地域性很大一方面體現在它對當地氣候的適應上。十三行歷史街區建筑作為近代以來扎根于廣州有代表性的民居樣式,對遮陽、通風做了充分的考慮。

滿洲窗的使用與通風、采光。十三行歷史街區建筑大量使用滿洲窗,滿洲窗又作“滿周窗”,因為窗開在不承重的山墻面,可以大面積開窗,故稱“滿周窗”。滿洲窗可以有效滿足通風要求以及室內采光。傳統的滿洲窗經過改良,可開啟面積可占窗洞面積90 %,既滿足了夜間最大輻射散熱面積,又能通過調整窗扇開啟角度控制白天進光量。這種做法使小面闊大進深的建筑通風面積大大增加,起到良好的通風效果。

陽臺與遮陽。在十三行歷史街區建筑中,通常采用半凹半凸來增加陰影面積。由于夏季正午太陽高度角大,雖然陽臺內退進深不大,也有較好的遮陽效果。此外,十三行歷史街區建筑多在上層窗檐上設置挑出板,也有遮陽效果。

2 建筑裝飾的藝術特色

近代廣州是中西方文化交流的前沿地區,因而有廣泛的建筑裝飾素材可以借鑒。嶺南地區建筑素來重視建筑裝飾,而且建筑裝飾緊密結合建筑功能,通過建筑裝飾塑造同其他地區不同的審美品味與藝術風格。十三行歷史街區建筑作為近代廣州建筑的開端,既要滿足傳統居住文化的審美情趣又要滿足招徠顧客的商業宣傳需要,因此建筑裝飾綜合了多種藝術手法,概括起來為裝飾風格兼收并蓄、裝飾語匯生動活潑。

2.1 裝飾風格兼收并蓄

十三行歷史街區建筑是多種藝術風格綜合的結果,如果仔細分類,可將其劃分為仿羅馬式、仿文藝復興式、仿巴洛克式等風格。這里的“仿”指的是西洋建筑裝飾式樣的本土化,因為建筑裝飾的本身并沒有脫離傳統祈福納祥的主題,只是在裝飾細部上融入了某些西方裝飾語匯,所以不能算純粹的模仿。

(1)仿羅馬式(圖6)主要運用了拱券元素,有的拱券還帶有券心石,拱券不一定呈半圓形,有多種不同做法。

圖6 仿羅馬式

(2)仿文藝復興式(圖7)結合了古希臘古羅馬的裝飾要素,立面柱式山花形態優美,符合相對高雅的審美趣味。

(3)仿巴洛克式(圖8)相對其他裝飾風格顯得繁復精致,自由活躍,形式本身有炫耀財富的目的,因而相當符合商業要求,亦符合市井審美品味,所以在十三行歷史街區建筑中有大量應用。

圖7 仿文藝復興式

圖8 仿巴洛克式

2.2 裝飾語匯生動活潑

作為一個多元文明沖擊碰撞的城市,傳統農耕文化、海洋文化、西方文化都對廣州的地域文化性格產生極大的影響,因而生成了多種信仰以及認識體悟,從而豐富了廣州地區建筑裝飾的主題及內容。十三行歷史街區建筑的裝飾語匯主要來源于嶺南地區的事物,沒有晦澀難懂的指代,展示的是輕松活潑、積極向上的市井生活,反映了民眾淳樸自然的審美品味。十三行歷史街區建筑的裝飾語匯主要分為三類:具象類、符號類以及抽象類。

(1)具象類裝飾的素材主要有花草、瓜果、鳥獸以及帷幔金錢麥穗等形象,這些事物源自生活,都是普通市民喜聞樂見的欣賞對象,充滿濃郁的市井生活氣息。常見的植物裝飾題材有香蕉、葡萄、菠蘿、木瓜、荔枝等反映出廣州人熱愛生活的情感。展示海洋文明的有水草、波浪、貝殼等形象,反映出廣州人開放外向的個性。受到西方外來文化影響的裝飾元素有忍冬草、帷幔、流蘇等體現了廣州人善于學習的品格(圖9)。

圖9 西方題材裝飾

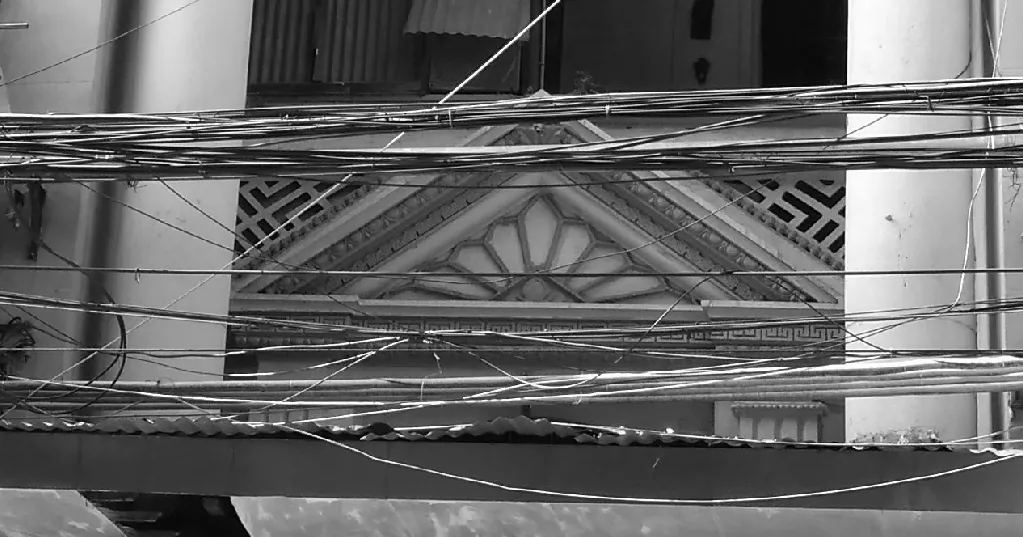

(2)符號類裝飾多數受到了傳統農耕文化或西方文化的影響,延續了典型的傳統或西方紋理,由具象事物抽象而來,具有祈福納祥的含義。傳統的裝飾符號有回字紋、中國結、綬帶金錢、蝙蝠等形象(圖10)。西方的裝飾符號則是經典的巴洛克題材。

圖10 傳統回文裝飾圖案

(3)抽象類建筑裝飾在十三行歷史街區建筑中出現的也不少,它們多是在20世紀20年代受到西方“裝飾藝術”思潮影響下創作的。這些抽象的建筑裝飾紋樣運用了幾何構圖,它們有的獨立存在,有的與窗套相交結合(圖11),其充滿韻律的線條以及疏密有致的排布為建筑增加了不少摩登感,顯示出現代建筑的氣息,給十三行歷史街區建筑帶來活潑的新鮮空氣。

圖11 抽象裝飾圖案

3 結束語

作為十三行輝煌歷史碩果僅存的場所記憶,十三行歷史街區具有彌足珍貴的歷史價值。十三行歷史街區建筑融合了中西方建筑文化,形成多元并蓄、自由活潑的技藝特色。其裝飾技術上并未直接照搬西方裝飾工藝,而是綜合多種工藝靈活把握,融匯多種裝飾風格,在廣州工匠強大的融合創新能力下,多種裝飾題材、形象、圖案兼收并蓄,和諧統一,使十三行歷史街區建筑呈現出異彩紛呈、活潑生動的面貌。十三行歷史街區建筑的裝飾藝術是時代的產物,是多元文化融合的產物,彰顯了豐富的人文精神內涵,是廣州世界名城不可或缺的文化景觀!

[1] 楊宏烈,曲少杰.廣州十三行商埠文化旅游區的規劃構想[J].廣州大學學報,2013(1): 3-5.

[2] 楊宏烈.廣州十三行歷史名街演化與當代改造[J].中國名城,2014(11):15-21.

[3] 劉楠.近代廣州騎樓裝飾的文化地域性格研究[D]. 廣州:華南理工大學建筑學院,2011.

[4] 楊宏烈.廣州“十三行”地名文化的考究與利用[J].熱帶地理,2013,33(6):737-747.

[5] 林琳著.港澳與珠江三角洲地域建筑——廣東騎樓[M].北京:科學出版社,2006.

[定稿日期]2017-08-17

肖宗平(1990~),男,在讀碩士研究生,研究方向為建筑設計及其理論。

TU-86

A