淺析南充醴峰觀建筑的空間特征

楊 洋, 傅 紅

(四川大學建筑與環境學院,四川成都 610065)

淺析南充醴峰觀建筑的空間特征

楊 洋, 傅 紅

(四川大學建筑與環境學院,四川成都 610065)

文章將通過對南充醴峰觀古建單體測繪,從所得數據和構造入手分析其場地總體布局、單體構造、內部平面空間構成以及構件等細部的營造手法,以求擴充對該地區元代寺廟建筑的收集以及作后期深入系統性研究作基礎性資料收集分析。同時,為其他研究與保護川北宋元時期的寺廟建筑的工作者作詳細數據資料以供參考。

川北地區; 穿斗架技術; 宋元建筑; 醴峰觀; 寺廟建筑

自古以來,四川川北地區不乏極具地方特色的大小寺廟和民居,其共性均呈現出各式樣的穿斗式設計,多通過變換室內柱、檐柱、栿、屋架與穿斗架技術結合,營造出精妙多變的內部空間,使得四川的大式建筑構造與空間獨居匠心。其中有三處收錄于北宋官方編纂的《營造法式》側樣圖中,充分體現出川北營造技藝之精妙,醴峰觀就是其中之一的典型實例。

據相關資料,醴峰觀的主殿準確地點位于四川省南部縣大坪鎮天馬村與丘埡鄉金星村交界謝家山山梁上,坐北朝南,布局呈中軸對稱,軸線上依次為山門、大雄寶殿和皇娘殿。主體大雄寶殿后第二進院落極為狹窄,其后為皇娘殿,殿后即為皇娘墳,墳后有當地人稱之為金蟾的古樹。大雄寶殿建于一個較高的臺基上,臺基正面設寬約 3 m的踏步,東西連接側廊分設階梯,寬約 1.5 m。

1 醴峰觀建筑單體分析

1.1 山門

山門是在大殿主體建筑前搭建的懸山頂木構建筑,在《四川省南部縣醴峰觀現狀測繪圖、維修復原設計圖》中可知該山門為民國時期添建,整體風格與古跡協調吻合(圖1)。

圖1 醴峰觀山門

1.2 前院和前院側廊

前院為兩進院落中的第一進院落,其東西各開一月洞門,西面居中為觀音殿,東面居中為地藏殿,且東面尚保存有木結構廊廡,為觀內居士之住所,西面廊廡現已改為磚房。平面近長方形,長11 m,寬26.4 m,四周留有寬1.5 m的抄手游廊,左右兩側各三步階梯。

1.3 大殿

醴峰觀大雄寶殿,抬梁式木結構,坐北朝南,單檐歇山頂,面闊三間8 m,進深三間8.05 m,建筑面積133 m2,占地約1 600 m2,呈略長的方形平面。大殿前檐減柱,僅于轉角處施兩柱,室內施四金柱,其中前金柱作盤龍柱,該類減柱造沿用了古法,體現出四川大式建筑前重后輕的設計觀念,大殿前后檐柱不對稱,后檐柱升高,后檐斗拱簡化甚至不設斗拱,可看作是清代四川穿斗建筑出檐技法的先聲(圖2~圖4)。

圖2 殿前

圖3 殿內

圖4 大殿開間

1.4 大殿具體構造作法

細觀醴峰觀大雄寶殿構造作法,醴峰觀作為單間庭堂式建筑,歇山頂,正面二角柱柱高4 m,柱上雕有金色盤龍,圖案十分精美。醴峰觀的建筑構架為四架椽屋前后,牽用四柱。同時殿內在山面柱頭、山面補間、前檐補間、后檐柱頭、前檐轉角、后檐轉角等處都有精妙處理。殿內四內柱和蜀柱上分別施四鋪作斗栱承枋。內柱和蜀柱間以枋相連,加強橫向拉力;蜀柱和蜀柱間以圓木型梁栿相連、內柱和內柱間以枋相連,加強了縱向穩固,充分強調了構件間的整體拉結聯系并體現了本土營造技術特色。

平面立柱的排列采用減柱法,構架中的闌額、穿枋、平梁等構件均用自然彎材稍微加工而成,形制簡潔。平梁上有叉手,柱頭與橫枋節點處砍成鷹嘴狀。

1.5 皇娘后殿、皇娘墳

皇娘后殿是經民國時期、文革時期以及改革開放后多次修復所成的建筑,原有木構架已經不復存在,外觀風格與山門、大殿一致,修繕效果較為理想(圖5~圖8)。

圖5 皇娘殿

1.6 石雕構件與花窗

醴峰觀石雕幾乎已成廢墟,殘存些許主體木材上的雕花和窗花木雕,總體上看,樣式簡潔質樸,仍存有深山古剎的底蘊(圖9~圖12)。

2 結束語

總的來說,醴峰觀大雄寶殿主體構造作法簡單直接,梁

圖6 皇娘墳

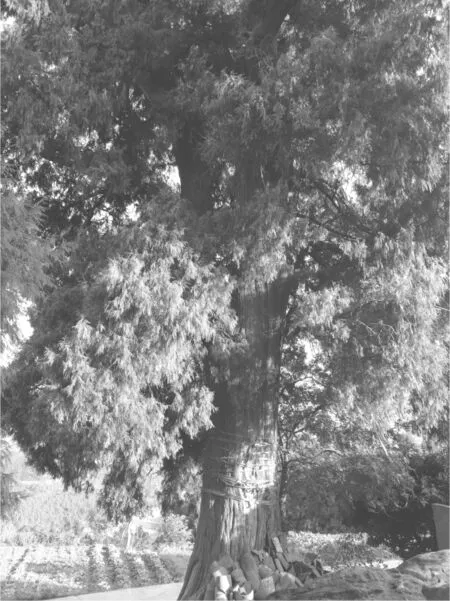

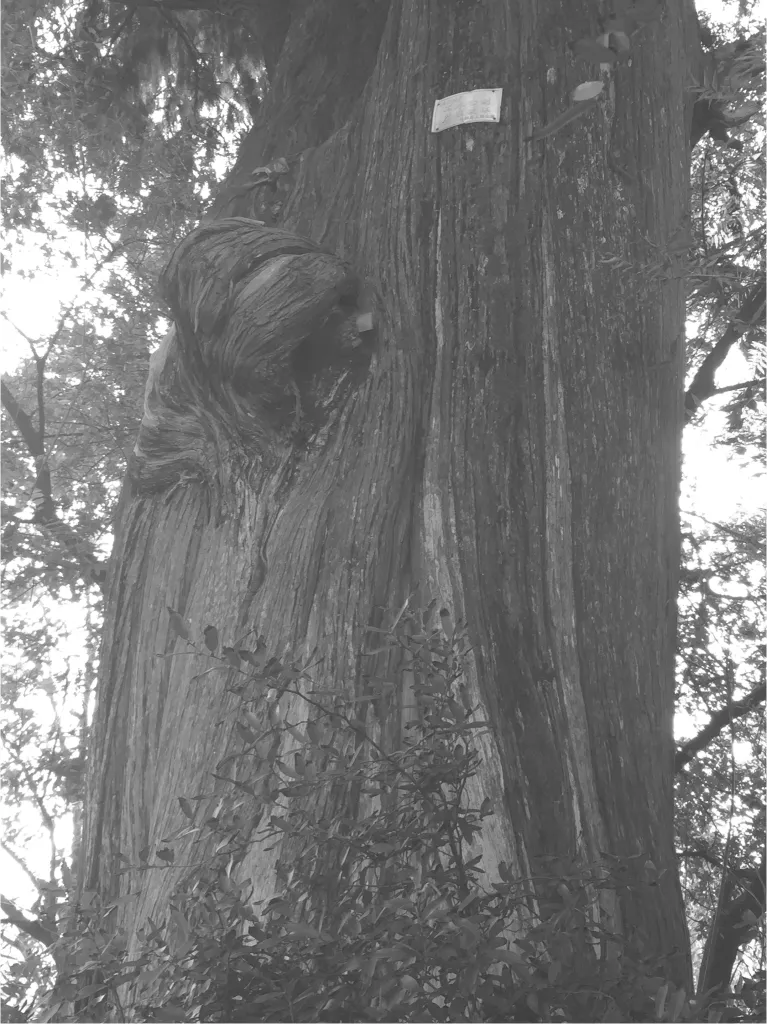

圖7 古松

圖8 古松上的金蟾

圖9 窗花一

圖10 窗花二

圖11 石刻碎片

圖12 木雕

架關系清晰明確,現存些許木雕門窗簡潔質樸,無繁雜圖樣,很好的保留了深山古剎的韻味。醴峰觀建筑作為四川省僅存的七處元代建筑之一,為元代古建筑研究保存了大量的歷史信息、提供了珍貴的實物資料,具有重要的歷史、科學和藝術價值。

[1] 王書林. 四川宋元時期的漢式寺廟建筑[D]. 北京: 北京大學, 2009.

[2] 陳穎, 田凱, 張先進. 四川古建筑[M]. 中國建筑工業出版社, 2016.

[定稿日期]2017-08-22

TU-87

A