舊城改造中的護城河活力設計

于儒海, 趙 東

(成都市規劃設計研究院, 四川成都 610041)

舊城改造中的護城河活力設計

于儒海, 趙 東

(成都市規劃設計研究院, 四川成都 610041)

護城河是城市演變沉淀下來的歷史產物,在我國許多城市的老舊城區中仍有分布。隨著時代的發展,在原有功能衰退后,許多城市的護城河難以跟上城市發展的腳步。由于環境惡化,護城河甚至在一定程度上阻礙了城市的發展。在“生態修復、城市修補”的大背景下,老舊城區越來越受到重視,迎來了新的發展契機。文章通過分析護城河功能的演變,論述老舊城區護城河存在的現實問題,探索了以提升護城河活力為抓手,對老舊城區進行更新改造的可能性。

護城河; 舊城改造; 城市活力

1 護城河——日漸稀缺的寶貴濱水資源

濱水區是陸域與水域相連的特定的空間地段,系指“與河流、湖泊、海洋毗鄰的土地或建筑;城鎮臨近水體的部分[1]。”濱水區之于城市的意義,不僅體現在為城市提供了良好的景觀環境,也是城市集聚人氣、發展經濟、傳承文化、展現魅力的高地。護城河作為濱水資源的一種特殊形式,隨著時間的演變被賦予了不同的內涵。

1.1 據水守城——古代城防工程的重要組成部分

從歷史上來看,護城河往往是城市的初步防御線。在我國漫長的發展歷程中,經歷了許多的朝代更替,城池被興建作為城市防御設施的歷史由來已久。城池中的“城”指城墻,“池”即護城河,僅明清之后,全國興建城池數量就多達四、五千座,其中許多仍保留至今,廣為人知的有襄陽護城河、紫禁城護城河和濟南護城河等(圖1、圖2)。

圖1 紫禁城護城河實景(圖片來源:網絡)

圖2 襄陽護城河實景(圖片來源:網絡)

1.2 以水定城——城市形態、結構、肌理的形成導向

護城河對于城市防御的重要性不言而喻,另一方面,由于城市形態的演變,護城河多伴隨著相應的改道或擴建,從而記錄了城市在不同時期的形態和結構特征,反映了城市的發展和變遷過程。隨著歷史的演變,護城河在城市范圍內占有的空間比例越來越小,其作為防御工程的地位也大不如前。但護城河與城墻構成的城市防御工程,對城市的空間形態、功能結構和城市肌理產生了深遠的影響(圖3)。

圖3 西安市護城河與城市干道關系示意

1.3 依水興城——實現功能重組、復興城市的重要依托

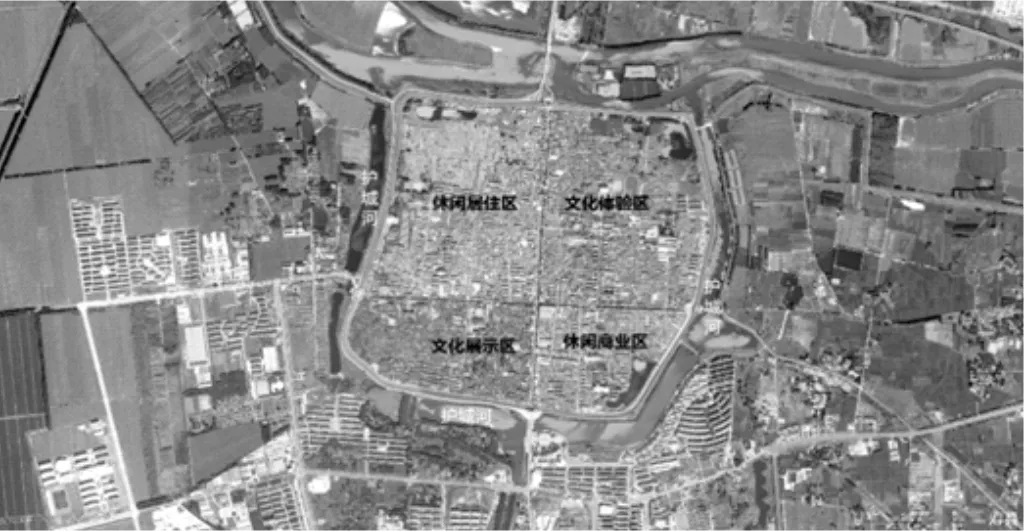

新中國成立之后,失去防御功能的護城河,逐漸為人們所淡化。城市快速發展伴隨著長期的過度開發和對自然環境的破壞,在護城河本身原有功能弱化后,我國多數現存的護城河均存在比較嚴重的環境問題。近幾年,護城河被看作是對城市歷史文化的積淀與延續,其精神層面內涵越來越受到大眾的重視[3]。將護城河作為一種文化符號,發掘其附加價值,是實現城市功能重組、復興城市的重要依托(圖4)。

圖4 壽縣護城河區域功能分區

1.4 活水美城—組織城市活動、提升城市活力、展示城市文化的重要載體

城市水系是城市的起源和發展的命脈,是體現城市自然資源、生態環境和景觀質量的重要標志,而護城河這種水系形式,還兼具歷史、人文、社會等多重屬性。借助護城河連續、廣泛分布的環狀濱水空間,護城河及其兩側城市區域往往是茶余飯后的人群聚集區,是組織城市活動、提升城市活力、展示城市文化的重要載體(圖5)。

圖5 濟南護城河沿線開敞空間分區

2 護城河的現狀

2.1 多作為老城邊界

發展到如今,護城河在城市空間中多作為獨特的城市意象對老城區形成圍合的態勢或已融入老城區,護城河的優化提升往往伴隨著舊城改造與更新。

2.2 尺度規模小

老城區的用地較為緊張,護城河區域的土地更是寸土寸金。近些年來由于房地產行業的飛速發展及其相關產業的帶動作用,城市發展對護城河空間的蠶食愈發明顯,想要恢復護城河原始形態存在極大的困難。老城區護城河空間在被侵占和較難恢復的雙重背景下,多呈現出較小的尺度和規模(圖6)。

圖6 成都某市護城河實景

2.3 局部淤堵 水質較差 污染嚴重

生活污水和工業廢水直接排入護城河水系,加上對護城河的保護意識不足和城市的過度開發,導致護城河水流量銳減,護城河局部段淤堵情況較為突出,甚至出現局部段斷流或被掩埋的情況。與此同時,水量的減少使得水體的自凈功能減弱,導致水體污染日益加劇。

2.4 景觀較差

老城區護城河景觀較差主要體現在三個方面。第一,護城河水量較少、水質較差,生態環境較差,護城河本身的可觀賞性較差。第二,城市道路和建筑貼河而建的現象較為突出,護城河兩側沒有退讓空間。老城區的護城河地段大多較為局促,濱河空間受到擠占,市民進行親水活動的空間減少,難以體驗良好的濱水景觀。第三,在河道規劃和改造的過程中,河道兩側堤岸采用硬質材料布置,兩側河岸無親水平臺、植被綠化較差。同時,護城河兩側為了安全考慮而修建的防護欄限制了市民的活動范圍,使得濱水景觀體驗感進一步降低(圖7)。

圖7 成都某市護城河實景

3 護城河活力設計“五步曲”

對整座城市而言,老城區的價值一方面體現在廣泛分布的具有歷史價值的物質載體,如歷史建筑、街巷體系等;另一方面,局部區域歷史空間的完整保留,使得傳統的生活方式保留至今,傳統生活風貌構成了獨特的人文景觀。護城河是城市發展最為形象的歷史遺存,對護城河進行活力設計,對于解決護城河存在的現實問題,喚醒城市歷史記憶,重塑老城功能結構,協調新老城區共同發展具有重大意義。

3.1 成環,再現護城河濱水環

提升護城河環境品質,首要任務是盤活水系。通過引水入城工程,增加護城河的水流量。結合護城河沿線的實際建設情況,綜合采用河道拓寬、河底清淤、掩埋段疏通、暗渠段明化等不同措施,提升護城河水質從而再現完整、連續的護城河濱水環。

3.2 選點,發掘水廊道活力點

不同于商業街或步行街,護城河的環狀空間具有天然的優勢。主要體現在行人一眼望去永遠看不到盡頭,沿線行走時會懷著對未知空間的期待,從而增加了一種探索的樂趣。古代造園紅寶書《園冶》有云:“理水之要,大則分,小則聚。”整個護城河沿線若僅是一成不變的河道將是無趣的,因此,發掘護城河沿線的節點空間,將提升整個護城河的活力。

首先,護城河與城墻作為古代城防工程的重要組成部分,通常相伴相生,和護城河一樣,許多城市的城門舊址保留至今,城門對于古城城市意象的形成有著重要意義。結合護城河沿線的城門舊址、歷史建筑等打造活力聚集區。對于提升護城河活力、保護護城河的歷史價值具有重大意義。

其次,考慮行人500 m最佳步行體驗距離,可在護城河沿線間隔設置公園廣場、驛站等可提供休憩和補給的節點空間。

3.3 串線,保障慢行道連續性

對游客和市民而言,其對護城河沿線景觀的深入感知,是以濱河慢行道的連續性作為基礎。然而,老舊城區用地緊張,加上存量建筑的空間限制,護城河兩側可供設置慢行道的空間十分有限。針對護城河兩側實際建設情況,可采用不同的方式設置慢行道,以保障其連續性。

(1)綠地中設置慢行道。適用于護城河兩側有較寬綠帶的區域,對于兩側為公園或廣場的特殊區域,可將慢行道延伸至公園廣場內部。

(2)建筑退距中設置慢行道。適用于護城河兩側緊挨現狀建筑,且建筑具有保留價值或拆除代價較大的區域。

(3)人行道改造為慢行道。適用于道路貼河而建,且路側有人行道的區域。可對人行道鋪裝和沿線環境進行提質升級,改造為慢行道。

(4)慢行道設置于護城河上方。適用于護城河兩側沒有空間增加慢行道的區域,主要體現為木棧道。針對護城河本身較窄的局部區域,可考慮在護城河上方設置透明蓋板作為慢行道,一方面不影響護城河的景觀,另一方面可以豐富慢行道的體驗形式。

3.4 成面,提升視界面體驗感

護城河沿線景觀品質的好壞,不僅取決于在護城河本身線性空間的環境品質,還體現在護城河向兩側發散的面狀區域的環境質量和建筑風貌。

針對護城河本身,結合其岸線特點和所處區域環境的不同,宜采用不同的駁岸形式,以豐富岸線變化,增加體驗感。

針對護城河兩側區域,應結合兩側的實際情況,劃定綠地控制范圍和建筑退距控制線,并對建筑的高度加以控制,以保障良好的視線關系。同時,發掘護城河沿線不同區域的特色環境或文化內涵,對護城河沿線空間進行分區分段打造,對各自區段內建筑、綠化、小品等的形式和風貌加以控制。

3.5 滲透,強化濱水空間驅動力

充分利用護城河水系,應綜合考慮濱水空間的可達性及其對護城河內外空間輻射能力。為實現將人們吸引到濱水空間并引導濱水空間聚集的人氣向城市空間定向分流的雙重目標。“關鍵在于城市空間與濱水空間之間緊密的聯系、明確的指向和便捷的交通,”“通常最為直接與便捷的處理手法是增加與建設垂直于水體的城市道路,并通過用地布局規劃進行產業和功能的引導,讓人們方便的到達濱水區[2]。”結合老城區和護城河的特點,將濱水空間與城市空間之間聯系的通道分為三個不同的級別。

一級通道指貫通整個護城河區域,并連接護城河內外區域的城市道路。二級通道指穿過護城河,并連接護城河內外的城市道路。三級通道指銜接護城河沿線慢行道,廣泛分布于護城河內外城區的街巷體系。對于一、二級通道,應重點關注與護城河慢行道的交通接駁,優化道路斷面形式并通過劃定綠地控制范圍和建筑退距控制線等方式提升沿線的環境品質。對于三級通道,應重點關注其分布的連續性和針對性,打通斷頭街巷、連接歷史建筑和節點空間,將護城河濱水空間聚集的人氣引入內部,從而盤活整個城區,帶動城市發展。

4 結束語

護城河作為獨特的濱水資源和重要的歷史遺存,對護城河活力的設計,不僅是為了加強對其保護和利用,喚醒歷史記憶,尊重過去,也是為了將其作為著力點,為舊城改造提升和新老城區協調發展帶來新的契機。對護城河活力的設計受到現狀用地條件、建設情況等多種制約,需要與綠地系統、生態、產業、基礎設施等方面的相關規劃緊密結合。成都市域范圍內雖然水系眾多,但護城河這種獨特的濱水資源,除了成都市中心城區府南河外,僅有邛崍市等少數區市縣還保留有較為清晰可見的護城河輪廓,筆者已將本文陳述的相關方法運用在了邛崍市舊城片區控制性詳細規劃及城市設計的項目中。

[1] 劉濱誼. 城市濱水區景觀規劃設計[M].南京: 東南大學出版社, 2006.

[2] 于儒海. 健康導向下的城市濱水區景觀設計研究[D].哈爾濱工業大學, 2012.

[3] 王桂智,唐德善. 我國城市護城河發展芻議——以南京秦淮河為例[J].水利與建筑工程學報,2010(4):220-224.

[定稿日期]2017-10-30

于儒海(1985~),男,碩士研究生,工程師,從事城鄉規劃編制設計工作;趙東(1992~),男,本科,工程師,從事城鄉規劃編制設計工作。

TU986.43

A