混凝土空心薄壁高橋墩溫度場及溫度效應分析

陳 釩, 蒲文明, 趙國軍, 王 超

(中電建路橋集團有限公司, 北京 100000)

混凝土空心薄壁高橋墩溫度場及溫度效應分析

陳 釩, 蒲文明, 趙國軍, 王 超

(中電建路橋集團有限公司, 北京 100000)

為了研究日照溫差荷載對混凝土空心薄壁高墩的影響,文章以重慶柴家溝大橋為背景,通過對橋址處大氣溫度、太陽輻射強度、風速,以及對橋墩中預埋溫度、應變傳感器的測試,得到橋墩在最不利天氣中24 h的溫度分布及應力分布情況的實測值。并與通過有限元計算得到相應的理論值做對比分析,研究日照溫差效應對混凝土空心薄壁高墩的影響程度,為今后混凝土空心薄壁高墩的設計、施工提供參考依據。

空心薄壁墩; 溫度場; 溫度效應; 有限元; 應力

在60 m以上的高墩橋梁中大多采用鋼筋混凝土空心薄壁墩。空心薄壁墩可以節省材料、減輕自重、抗扭慣性矩較大、用于高墩穩定性較好,但因其對溫度變化敏感,特別是日照溫度效應對橋墩的應力和變形的影響較大[1-3]。因此,對施工過程中的橋墩,分析其在日照溫差較大或者太陽輻射較強的不利天氣里的溫度場、應力分布及位移是十分必要的。本文以重慶柴家溝大橋為背景,分析研究了79 m高、壁厚0.5 m的混凝土空心薄壁橋墩在日照溫差作用下的溫度效應。

1 工程概況

柴家溝大橋位于重慶市忠縣金雞鎮白龍村,左幅橋3#~7#墩一聯上部結構采用40 m預應力混凝土后張T梁,先簡支后連續;下部結構采用鋼筋混凝土薄壁空心橋墩,承臺樁基礎,樁基為嵌巖樁。橋面凈寬為2×凈-10.75 m,設計荷載等級為公路-I級 。橋址處氣候屬亞熱帶季風性溫濕氣候,四季分明,氣候溫和,日照充足,雨量充沛,具夏秋多雨、冬春多霧的特點。多年內年平均氣溫18.1 ℃。降雨多集中在每年的5~9月,約占每年降雨總量的70 %。

柴家溝大橋設計線路走向236°,設計橋面高程618.56~613.78 m。橋位區地形較平緩,地形坡角5°~25°,梁平岸橋臺為橋位區最高點,地面高程639.10 m;最低點位于K47+623左側溪溝出水口處,地面高程529.50 m,相對高差100.60 m。

混凝土空心薄壁墩溫度效應最不利情況主要由不均勻溫度分布引起,引起橋墩溫度不均勻分布的主要因素為日照。本文通過有限元分析與實測相結合的方式,研究最高墩4#墩(高79 m、壁厚0.5 m)在日照荷載下的溫度分布、應力分布及墩身位移。4#墩采用C30混凝土,橋墩截面沿軸線方向寬度為3 m(墩頂)~4.58 m(墩底),從墩底到墩頂變化范圍為0~158 cm,截面橫橋向寬6 m,壁厚0.5 m,倒角0.3 m×0.3 m。墩身順橋向按100∶1放坡,橫隔板按間距10 m布置,并開設200×80 cm的人孔,泄水孔、通氣孔直徑10 cm。

2 測試斷面及測點布置

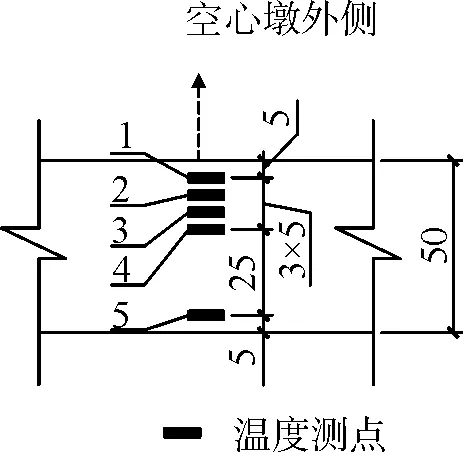

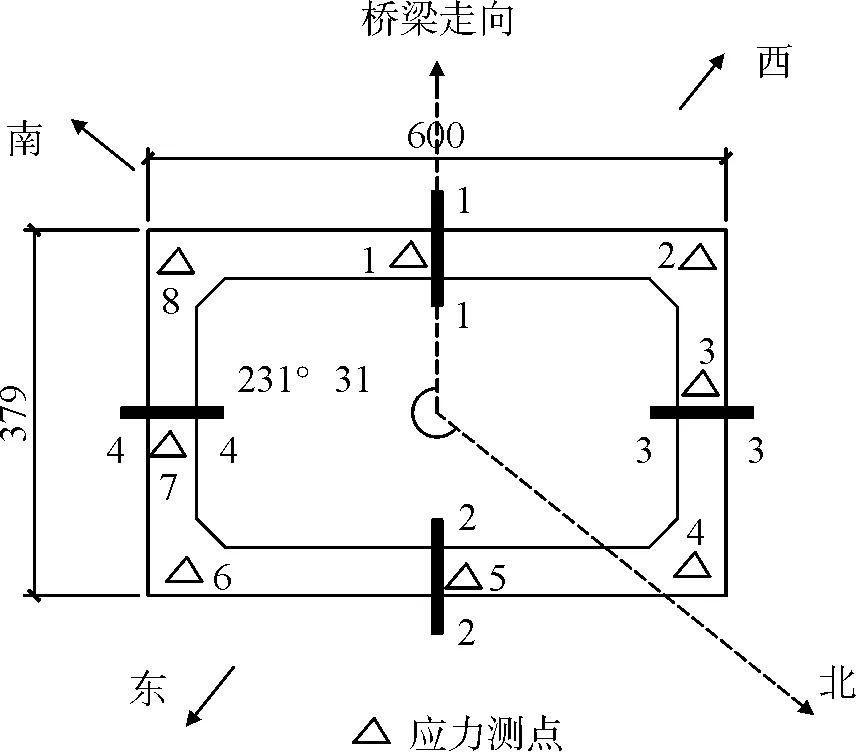

在4#橋墩墩高1/2及墩頂處布設溫度、應力及位移測點,進行溫度場及其溫度效應(溫度應力、溫度位移)測試。測點埋設時避開鋼筋,因為鋼筋和混凝土的導熱系數相差很大,如果測點埋設在鋼筋上,測量的溫度不能反映混凝土的溫度。在橋墩截面上沿4個墩壁各布置4條測線,每條測線上埋設5個溫度傳感器,其中4個溫度測點沿外表面每間隔5 cm布設一個,1個溫度測點布設在距離內壁5 cm處。溫度測點布置見圖1。4#墩應力測點布置見圖2,測點距離外邊緣15 cm。

圖1 溫度測點布置

圖2 應力測點布置

選擇合適的天氣進行測試,即連續3 d晴天以上、風速小于2 m/s。結合施工進度及測試數據的有效性,本文選擇研究的日期為2015年8月30日,當日最高溫度33 ℃,最低溫度20 ℃,最大溫差13 ℃,當日最大風速2 m/s。

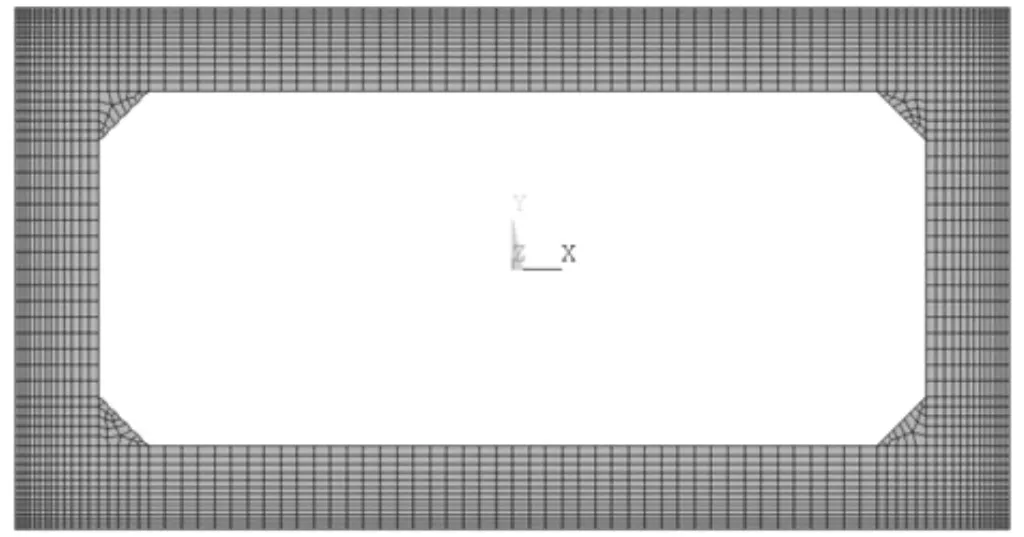

3 混凝土薄壁空心橋墩溫度場及溫度效應有限元分析

采用ANSYS有限元軟件建立4#橋墩的有限元模型(圖3),對橋墩溫度場及溫度效應進行分析。由于溫度沿橋墩高度方向上的變化很小,測試結果顯示溫差不到2 ℃,因此采用二維有限元模型模擬橋墩截面,采用Plane55單元。計算當日最大溫差為13 ℃,最高溫度33 ℃,最低溫度20 ℃,橋址處東經107°58′、北緯30°18′。4#墩處橋梁線路走向與正北方向夾角231°31′。地面環境短波反射系數取0.2,模型表面輻射率取0.9,模型表面太陽短波輻射吸收率取0.65,大氣及地表環境的輻射率取0.82,空心墩內對流熱交換系數取3.8。

4 測試結果及理論分析

4.1 溫度測試結果及分析

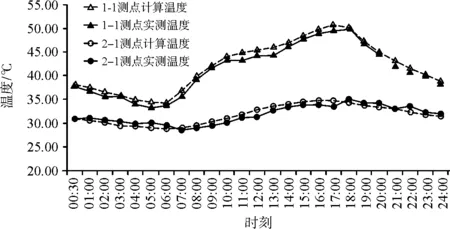

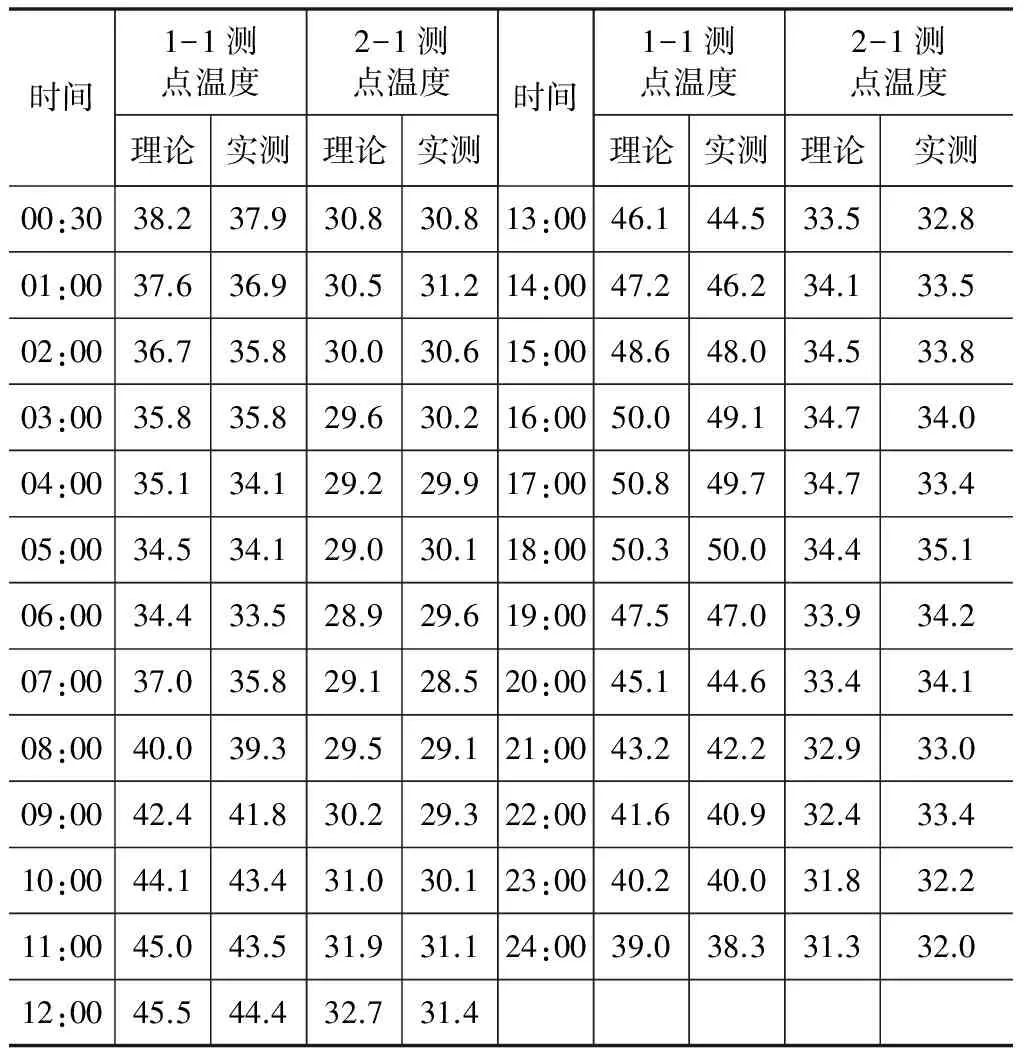

4#橋墩溫度變化最大的位置出現在西南墩壁外側,即1-1測點,24 h內不同時刻測點溫度分布見表1。從表1可以看出,4#墩位于西南方向的外側面測點1-1變化幅度最大,最高溫度出現在17:00,達到50.8 ℃,最低溫度出現在6:00,為34.4 ℃。24 h溫差達到16.4 ℃,實測溫差最大16.5 ℃。位于東北面的外側面測點2-1,最低溫度出現在6:00,為28.9 ℃,最高溫度出現在16:00~18:00,為34.7 ℃。實測值和理論計算值差值均在1.6 ℃以內。

4#墩西南面1-1測點、東北面2-1測點24 h溫度變化曲線見圖4。從圖4中可以看出,橋墩西南壁面外表面溫度一直高于東北面,且在日照作用下溫度上升較快,這是由于西南面日照時間較長,且日照強度較高。實測溫度與理論計算溫度吻合較好。4#墩西南面1-1測點和東北面2-1測點在同一時刻最大溫差出現在17:00,為16.1 ℃。

圖4 4#墩外表面測點24 h溫度變化

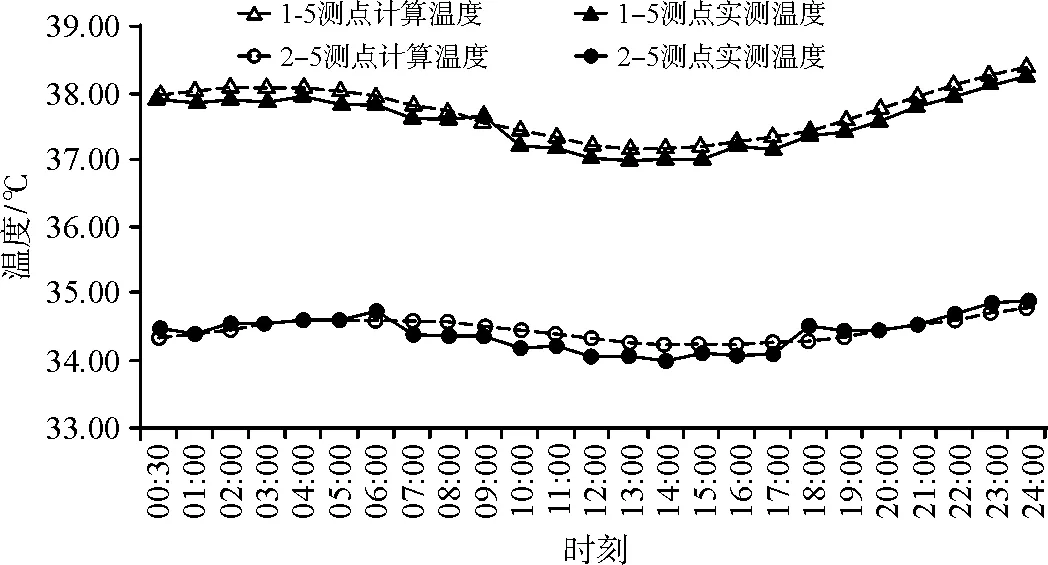

4#墩西南面1-5測點、東北面2-5測點24 h溫度變化曲線見圖5。從圖5中可以看出,橋墩西南面內表面附近溫度一直高于東北面,但溫差不大,最大溫差為3.6 ℃,出現在23:00~3:00,溫度變化比較平穩,且溫度變化規律與外表面溫度有一定程度的滯后,說明混凝土材料的導熱性較差。

圖5 4#墩內表面測點24 h溫度變化

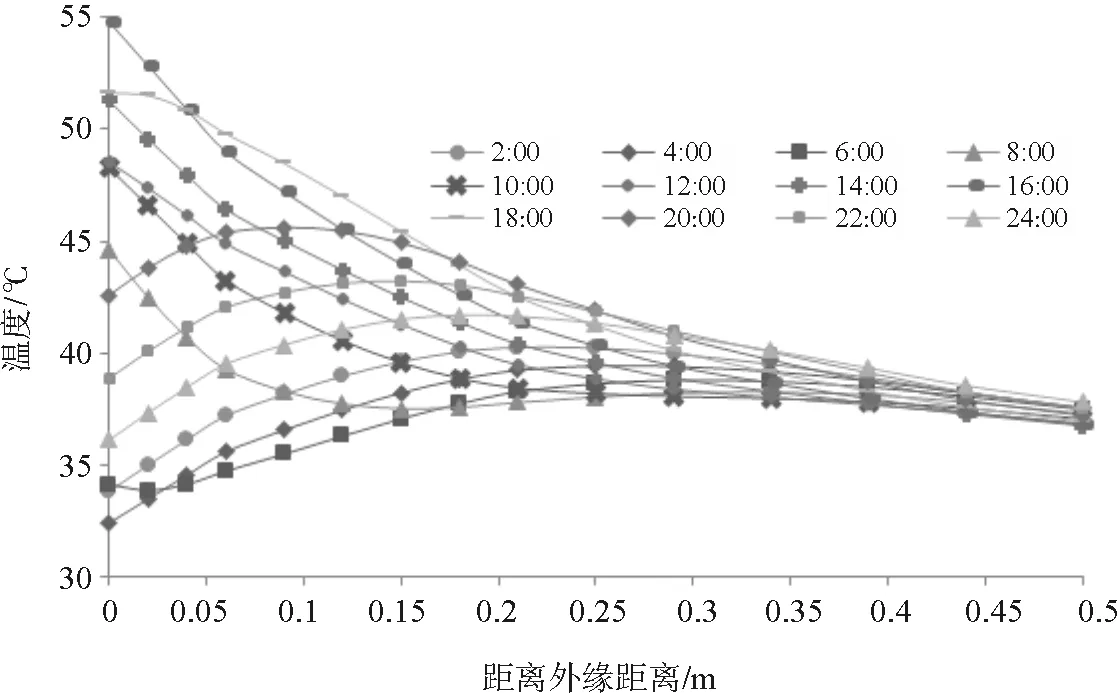

4#橋墩西南面壁面(1-1測線)24 h內不同時刻的溫度分布見圖6。從圖6中可以看出,4#橋墩西南壁面外表面在16:00溫度達到最高值,為54.8 ℃,隨后開始降溫。厚度為50 cm的空心薄壁墩在距離外表面30 cm范圍內溫度變化明顯,橋墩一日內最低溫度出現在6:00。

圖6 橋墩西南面壁面(1-1測線)24 h內不同時刻的溫度分布

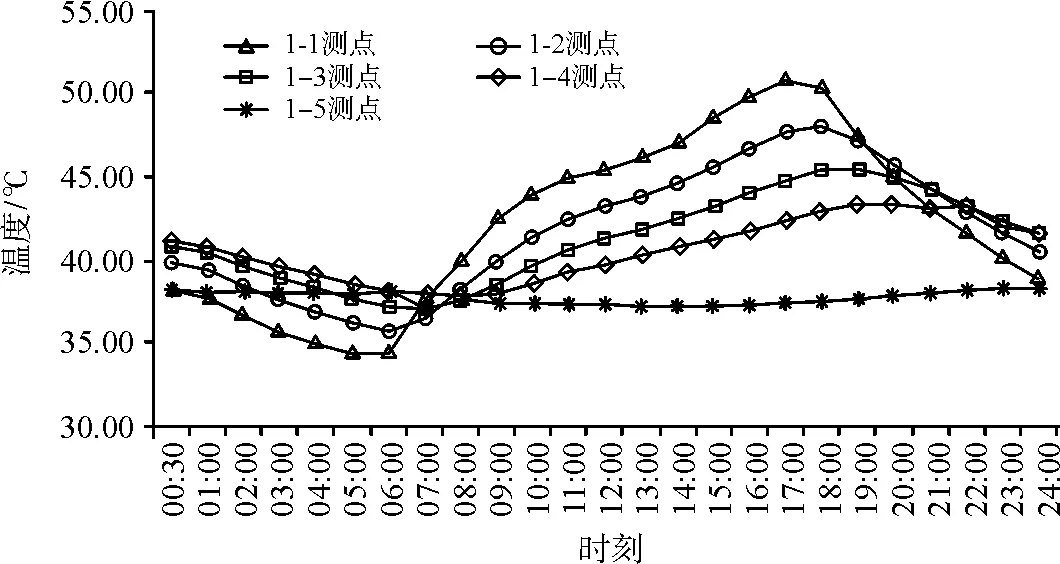

4#橋墩西南壁面1-1測線5個測點24 h溫度歷程見圖7。從圖7中可以看出,外側測點溫度最先達到最高值,隨著測點距離外表面越來越遠,測點溫度達到最高值的時間有延遲。靠近內表面的溫度測點1-5的變化趨勢與外側測點滯后較多,且溫度變化不大。

圖7 1-1測線5個測點24 h溫度歷程

4.2 應力測試結果及分析

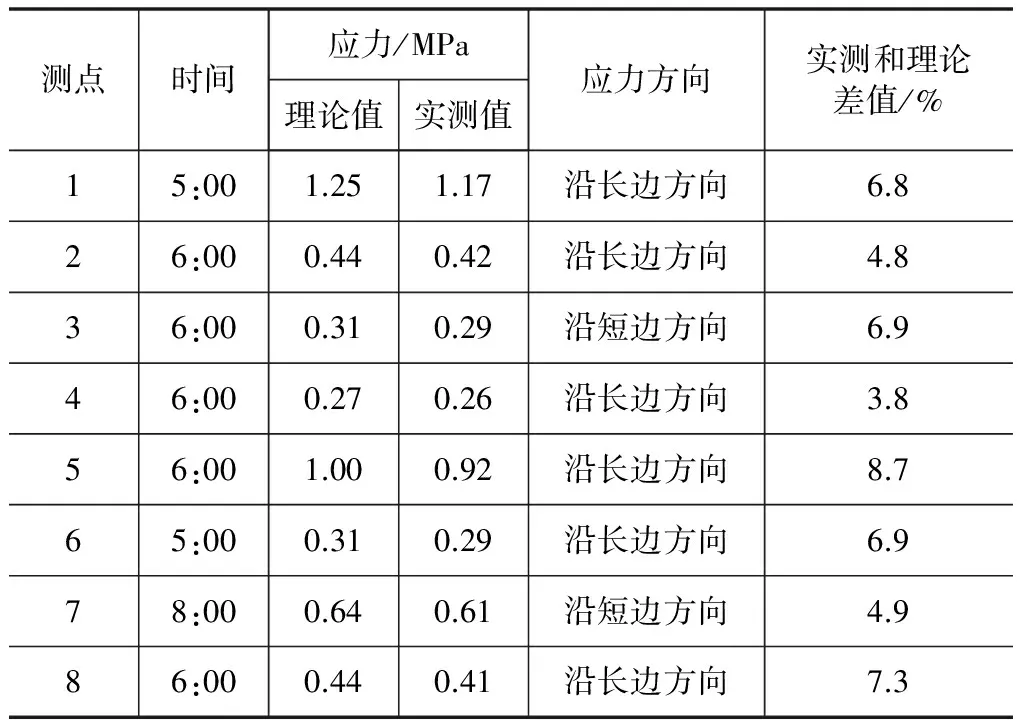

應力傳感器布設位置處實測應力及理論應力見表2。由表2可以看出,1測點(橋墩西南方向墩壁靠外側中部)的沿長邊方向最大拉應力出現在5:00,為1.25 MPa,5測點(橋墩東北方向墩壁靠外側中部)的沿長邊方向最大拉應力出現在6:00,為1.00 MPa。各應力測點有限元分析的理論值和實測值偏差均在9 %以內。

表2 4#墩溫度應力

由于應力測點布設的限制,沒能測到橋墩表面最大拉應力。借助有限元軟件,可以分析得到:4#墩外表面沿橋墩平面長邊方向最大溫度應力為2.506 MPa,出現在西南面外表面靠近南方角點附近,時間約在4:00;4#墩外表面沿橋墩平面短邊方向最大溫度應力為2.216 MPa,出現在東南面外表面靠近南方角點附近。

4.3 位移測試結果及分析

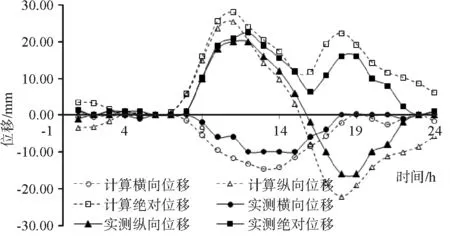

墩頂位移24 h變化曲線見圖8。墩頂橫橋向位移最大值出現在13:00,為15 mm(實測值為10 mm),順橋向位移最大值出現在11:00,為25 mm(實測值為20 mm),絕對位移最大值出現在11:00,為28.0 mm(實測值為22 mm),28/79000=1/2821。施工規范中橋墩垂直度質量檢驗標準是0.3 %H且不大于20 mm。4#墩的0. 3 %H=237 mm,且不大于20 mm,只能取20 mm。而當日照溫差為13 ℃的時候,溫度位移已達到28.0 mm,超過規范值,因此施工規范中橋墩垂直度的質量檢驗標準對于高墩是不適用的。理論值與實測值符合較好,理論值均大于實測值,這是由于理論值的邊界條件比實際情況更絕對。

圖8 墩頂位移24 h變化曲線

5 結論

通過有限元法分析柴家溝大橋4#墩在日照溫度作用下的溫度場及應力、位移并采用實測結果進行驗證,說明有限元分析模擬的有效性。在溫差13 ℃的晴天,柴家溝大橋4#墩最大截面溫差為16.1 ℃,日照溫度產生的溫度應力最大值為2.506 MPa,溫度產生的最大位移為 28.0 mm,超過施工規范中橋墩垂直度的質量檢驗標準規范值。因此施工規范中橋墩垂直度的質量檢驗標準對于高墩是不適用的,這說明在設計和施工過程中對橋墩進行日照溫度效應分析是必要的。

[1] 彭友松. 混凝土橋梁結構日照溫度效應理論及應用研究[D].成都:西南交通大學, 2007.

[2] 蔣國富.大跨徑橋梁高墩日照溫度效應的研究[D].西安:長安大學,2005.

[3] 李前名.預應力混凝土箱梁橋溫度場及溫度應力的分析與研究[D].成都:西南交通大學,2006.

[4] 余異雄.柔性墩溫度場場形及影響因素的分析[J].江漢大學學報,1998(6).

[5] 陳建偉.薄壁高墩大跨連續剛構若干關健問題研究[D].杭州:浙江大學,2006.

[6] 段永燦.薄壁高墩預應力連續剛構橋溫度效應研究[D].西安:長安大學,2010.

[7] 中華人民共和國交通部部頒標準.JTG D60- 2015公路橋涵設計通用規范[S].北京:人民交通出版社, 2015.

[8] 中華人民共和國交通部部頒標準. JTG D62-2004公路鋼筋混凝土及預應力混凝土橋涵設計規范[S].北京:人民交通出版社, 2004.

[定稿日期]2017-11-13

陳釩(1972~),男,碩士研究生,教授級高級工程師,從事橋梁工程技術工作。

TU33+8

A