基于BIM和IPD協同管理模式的淺析

黃聰聰, 姚傳勤

(安徽理工大學土木建筑學院, 安徽淮南 232000)

基于BIM和IPD協同管理模式的淺析

黃聰聰, 姚傳勤

(安徽理工大學土木建筑學院, 安徽淮南 232000)

隨著社會的發展,傳統建造模式的弊端日益暴露,集成項目交付IPD模式作為一種先進的模式開始在我國展露頭角。而建筑信息模型BIM以其參數化、信息化、集成化等特點,為IPD模式的實施提供了新的平臺。文章通過在中國知網上收集文獻,定量分析了IPD下基于BIM的協同管理模式在我國的研究現狀,并展望未來發展趨勢。制定了協同管理模式的具體工作流程,旨在幫助建筑業人員熟悉協同管理工作模式,并為此種模式的廣泛應用打下基礎。最后對協同管理模式在我國的應用和推廣提出了些許建議。

BIM; IPD; 協同管理模式; 研究現狀

長期以來,傳統建造管理模式只是在管理方法和過程上修修補補,遲遲未找到一個好的平臺為其施展打下基礎。再加上項目參與各方在CAD二維圖紙的工作模式下,彼此之間信息共享受阻,缺乏有效交流及良性互動,致使管理工作很難高效進行。另外,各成員之間集體意識淡薄,往往只考慮自身利益,在建設過程中有著不同程度的保留行為,造成項目的局部利益最大化而不是全局利益最大化。建筑業因項目參與方的整體協作水平低,默契程度差,造成項目建設工期長,造價高,質量低的問題越來越突出。根據美國相關資料,超過70 %的工程項目存在著超預算和工期滯后的現象[1]。因此,建筑行業急需一種全新的管理模式來提高效率,實現各專業成員之間信息共享,交流無阻,利益共享。集成項目交易模式IPD由此應用而來。根據 2010 年美國學者的相關調查,在應用 IPD 模式的所有工程項目中,70.3 %節約了成本,59.4 %縮短了工期,58. 6 %實現了信息共享[2]。

隨著建筑信息模型BIM技術在我國的應用不斷推廣,可以利用BIM的三維工作平臺和可視化的信息交流方式,解決IPD模式實施過程中的諸多難題,提高信息傳遞效率,實現對項目建設的精細化控制,使得IPD模式更容易成功。因此,著眼于BIM和IPD協同管理模式的研究將越來越成為建筑業的一種新潮。

1 基于BIM和IPD協同管理模式內涵

1.1 協同管理模式中的BIM

BIM 理念的創建源于1975年,創建背景是美國全行業受石油危機影響需要提高行業效益。關于BIM的定義版本國內外有很多,目前相比較而言較完整的是美國國家BIM 標準(National Building Information Modeling Standard,NBIMS)的定義:“BIM 是設施物理和功能特性的數字表達;BIM 是一個共享的知識資源,是一個分享有關這個設施的信息,為該設施從概念到拆除的全壽命周期中的所有決策提供可靠依據的過程;在項目不同階段,不同利益相關方通過在BIM 中插入、提取、更新和修改信息,以支持和反映各自職責的協同工作”[3]。BIM可以通過建立全方位的包含了項目所需信息的可視化、信息化、動態化的建筑模型,提供項目各參與方在項目的各個階段所需要的項目信息,實現建筑生命周期各階段的工程安全、質量、進度和成本的集成化管理,推動建設工程的精細化、集約化管理。BIM為IPD模式提供了最合適的平臺及強有力的技術支撐。基于BIM,項目的IPD團隊可以實現高效的信息共享和順暢的信息交流。

1.2 協同管理模式中的IPD

美國建筑師學會( AIA) 將綜合項目交付定義為“一種項目交付方法,即: 將建設工程項目中的人員、系統、業務結構和實踐全部集成到一個流程中。在該流程中,所有參與者將充分發揮自己的智慧和才華,在設計、制造和施工等所有階段優化項目成效、為業主增加價值、減少浪費并最大限度提高效率。”[4]。IPD的主要特點總結如下:

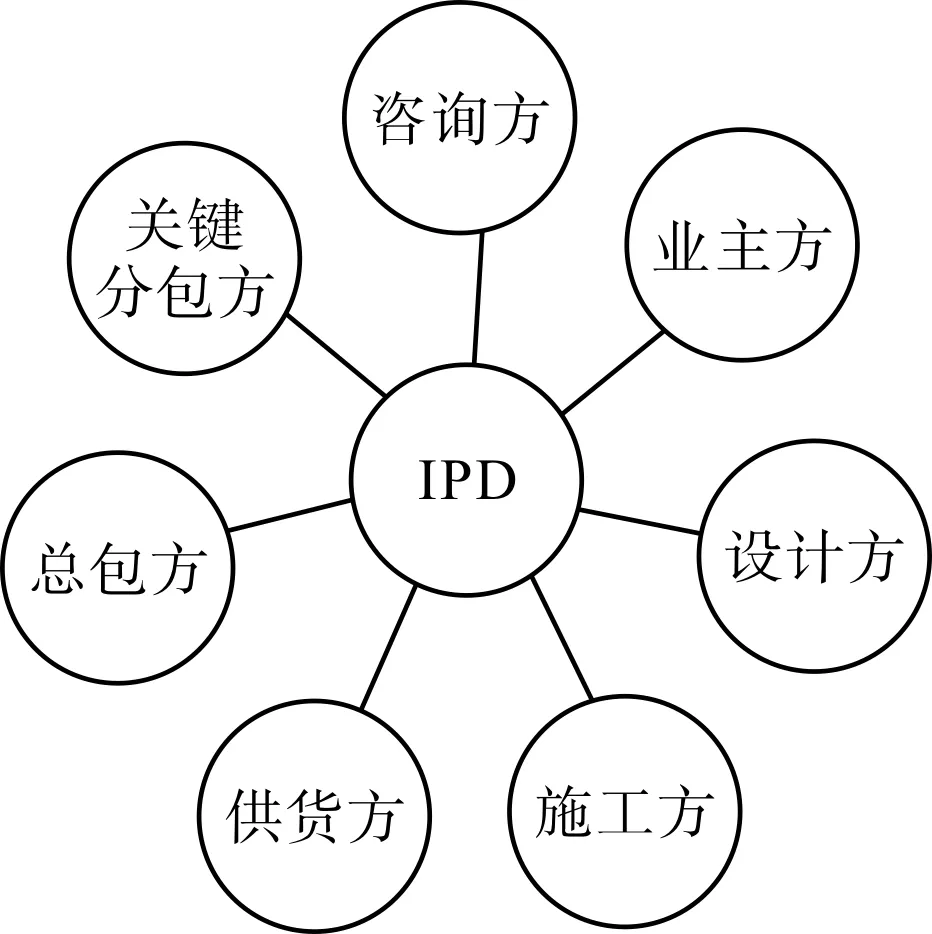

(1)在項目前期多方參與(圖1)。各參與方采取彼此之間相互公開、坦誠相待、信息共享、利益分攤的合作方式。

圖1 IPD模式下各參與方結構

(2)IPD在實施過程中,注重跨部門的團隊協作和結構化的流程重整。在結構化流程的每一階段,不同職能部門的人員組成跨部門團隊,相互之間有效交流,共同協商,使項目能夠高效率運行。

(3)IPD采取異步開發模式,也稱并行工程。即通過嚴密的計劃,準確的接口設計,把原來許多的后續工作提前進行,這樣可以縮短工期。

1.3 BIM和IPD的關系

IPD模式中,項目各參與方目標一致,通過BIM技術搭建信息共享平臺,真正打破了傳統項目管理模式中各參與方結構分散,信息不對稱的局面。而且,利用BIM的信息完備性、信息關聯性、可出圖性等特點,業主、設計方和施工方等各參與方可以輕松創建協調一致的數字化模型,進行可視化模擬、建筑物的性能分析及綠色節能,達到項目全生命周期的優化,使項目的總體成本最低。BIM 為IPD 模式提供了技術支撐,IPD 模式為 BIM 提供了更廣闊的發展空間。二者的結合,是縱觀全局、著眼未來的最佳方式。

2 BIM和IPD的協同管理模式

2.1 協同管理模式研究現狀

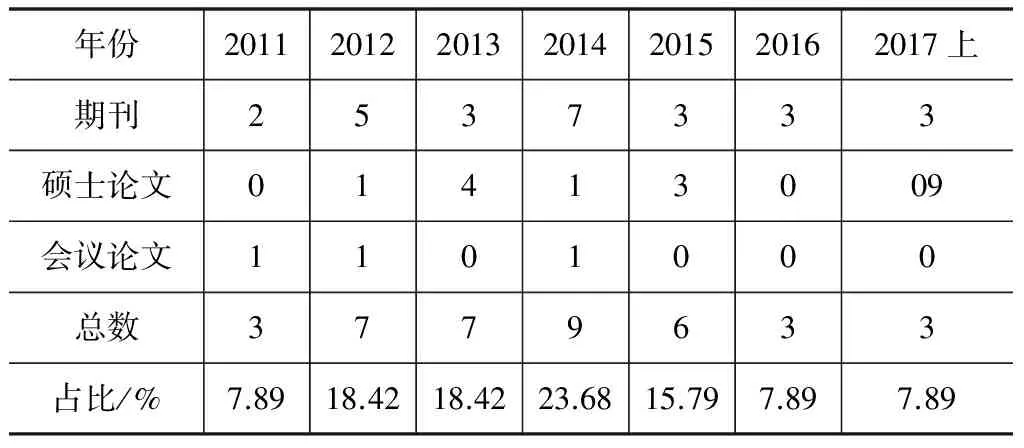

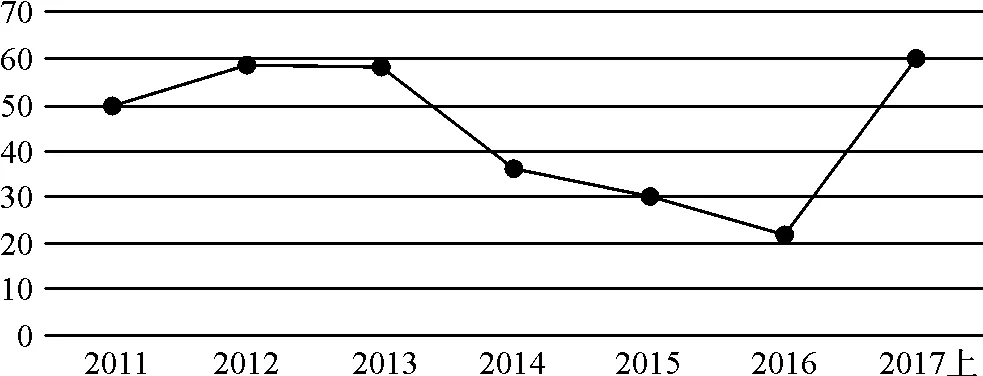

作為一種顛覆型的項目交付模式,IPD 在我國建設工程領域的應用仍處于摸索階段[5],截至目前甚至還沒有實際成功應用的案例。徐友全[6]通過知網(CNKI)已經研究了IPD在國內的研究現狀,得出國內以IPD為主題的文獻文章直到2010年才首次出現,并在2010~2015年整體成遞增趨勢。在他的基礎上,本文統計出了以IPD為主題的文獻數量2016年共有14篇,2017年上半年共有5篇,可見最近兩年國內對于IPD的研究力度不盡人意。接著,本文在中國知網(CNKI)上通過輸入關鍵詞“BIM,IPD”,搜索以BIM和IPD的協同管理模式為主題的文獻,發現以BIM和IPD的協同管理模式為主題的文獻國內首次出現是在2011年。國內2011年到2017上半年以BIM和IPD的協同管理模式為主題的文獻數量具體分布情況如表1所示。以BIM和IPD的協同管理模式為主題的文獻數量占以IPD為主題的文獻數量的百分比的變化趨勢圖用折線圖表示(圖2)。由圖2可以看出,以BIM和IPD協同管理模式為主題的文獻數量占以IPD為主題的文獻數量的百分比于2017年達到最大值,預計未來這個百分比仍將增大,關于BIM和IPD的協同管理模式的研究力度還會不斷加強。換句話說,IPD模式在BIM技術的幫助下才更容易成功。

表1 2011~2017上半年協同管理模式主題研究文獻數量分布

圖2 協同管理模式為主題的文獻數量占IPD為主題的文獻數量的百分比

2.2 協同管理模式的模型建立

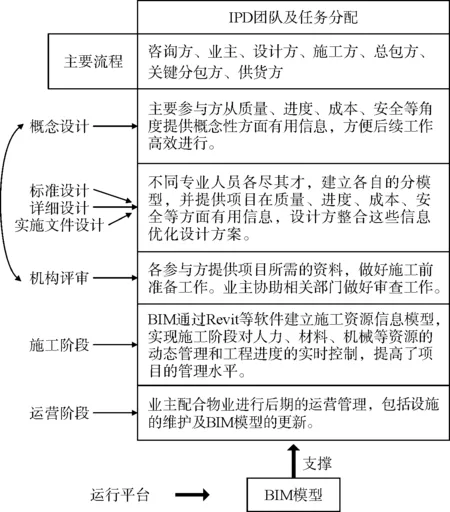

協同管理模型(圖3)的運行流程主要分為概念設計階段、標準設計階段、詳細設計階段、實施文件設計階段、機構評審階段、施工階段及運營階段。在該模式中,項目各階段的協同性大大提高。在概念設計階段,業主、設計方、施工方等各項目參與方共同介入,從質量、進度、成本、安全等角度提出各自不同的建議,爭取在流程的第一步,就把事情做對,為后續工作的開展帶來了極大的方便。在概念設計完成后,經IPD團隊審核通過就進入到標準設計、詳細設計及實施文件設計階段。在細部設計階段,各參與方在各自領域充分發揮自身專業所長,整合初步方案并匯總成整個項目的設計資料。在機構評審階段,各參與方提供項目所需的文件資料,做好施工前的準備工作。另外,業主需協助審查,設計方需向相關機構提供施工前的相關信息。在施工階段,可以利用BIM 3D可視化的特點,將不同的施工方案進行模擬比對,并進行不同專業之間的碰撞,找到與實際情況最相符的施工方案。并且,利用BIM 4D技術可以實現對施工進度、施工質量、施工安全、施工場地等的動態管理。在項目的交付運營階段,業主可以得到含有設備及主要材料等信息的竣工模型,為今后的類似項目提供參考依據。基于BIM的3D幾何模型,4D進度模型,5D成本模型等則為該流程的順利進行提供了支撐。

圖3 協同管理模型

2.3 協同管理模式推廣應用的建議

IPD模式是傳統交付模式的巨大變革,使得項目各參與方能夠組成一個利益共同體,一起為項目的整體利益而奮斗。雖然目前IPD在國內的研究尚未成熟,但利用BIM可視性、集成性、模擬性、協調性等特性,必將引發建筑行業一次史無前例的徹底變革。基于前文對 BIM 和 IPD 協同管理模式的研究以及閱讀大量相關文獻可以發現:目標一致是協同管理模式能夠成功運行必須遵守的原則;項目團隊之間互相信任,信息共享是整個模式順利運行的基礎;形成關于IPD的相關規范及標準合同用來協調項目中各方之間的關系是整個模式在我國能夠應用的關鍵。而BIM技術則為IPD模式的應用提供了一個平臺,是整個模式順暢運行的動力支撐。為了使協同管理模式在我國能夠得到廣泛的推廣和應用,下面給出具體的四條建議。

(1)根據國外協同工作模式成功運行的典型案例,結合我國國情,出臺適合我國國情的相關規范和指南用以指導業界來應用IPD這種新模式,并形成關于IPD的標準合同,以此來明確項目建設中各方之間的關系,實現利益的合理分配。

(2)建立激勵機制。激勵機制的核心是通過應用激勵機制,實現互利共贏。建設方可以根據設計變更消除后節省的費用和減少的工期對設計方及施工方給出適當的補償,會提高設計人員及施工人員的積極性,間接提高了項目的整體利益。

(3)在組建團隊時,可以運用模糊綜合評價法確定候選人的BIM技術掌握情況、責任心、合作能力、工作經驗、項目報價等各項因素的平均評價值及權重,然后確定每個候選人的綜合評價值,從而全方面對候選人進行考量。同時,公司可以制定規章制度明確項目參與各方的權利和義務,避免合作過程中出現成員變動影響整體效益。

(4)在協同工作模式執行過程中,為保證各參與方的順暢交流,實現BIM同平臺對話,軟件開發企業應考慮不同軟件間的兼容性問題,可以考慮采用國際IFC標準。我國政府需要制定更加詳細、系統的數據傳輸標準,規范建筑業的信息化數據傳輸方式。

3 結束語

BIM的理念和技術為IPD模式提供了平臺及技術支撐,IPD模式為BIM的應用提供了工作環境,基于BIM和IPD的協同管理模式是未來項目管理的趨勢所在,同時也恰好順應了我國建筑產業現代化的潮流。盡管目前基于BIM和IPD的協同管理模式在我國尚處于起步和摸索階段,但它值得學術界加大關于此主題的研究力度,值得建筑業的每一成員就此模式進行不斷的探索。

[1] Bedrick J, Rubel Z. IPD: why IPD, what is it, and how does it differ from other project delivery methods[J]. 2009: 5.

[2] 張建平,李丁,林佳瑞, 等. BIM 在工程施工中的應用[J]. 施工技術,2012(16): 10-17.

[3] 美國國家BIM標準第一版第一部分: National Institute of Building Sciences, United States National Building Information Modeling Standard, Version1-Part 1[R].

[4] The American Institute of Architects. Intergrated project delivery: a guide[M]. USA: The American Institute of Architects, 2007

[5] 馬智亮,馬健坤. IPD與BIM 技術在其中的應用[J]. 土木建筑工程信息技術,2011,3(4): 36-41.

[6] 徐友全,孔媛媛. IPD模式的國內研究現狀及展望[J]. 工程管理學報, 2016,30(5): 13-17.

[定稿日期]2017-07-28

黃聰聰(1992~),女,在讀碩士研究生,研究方向為工程管理。

F272.7

A