基于生態安全的洞庭湖濕地管理策略

王 蓉 吳曉芙 周訓芳

(中南林業科技大學,湖南 長沙 410004)

基于生態安全的洞庭湖濕地管理策略

王 蓉*吳曉芙 周訓芳

(中南林業科技大學,湖南 長沙 410004)

洞庭湖濕地具有涵養水源、調蓄洪水、提供生物棲息地、保護物種基因和生物多樣性、降解污染等多種生態系統服務功能,在維護流域生態安全方面發揮著重要作用。由于對濕地資源的過度利用,導致濕地內部生境破碎化、生物棲息地退化、生物多樣性銳減和濕地污染日趨嚴重,濕地生態安全問題越來越突出。在加強濕地宏觀管理的基礎上,優化調整濕地區域經濟結構,調控濕地水土資源管理,加強濕地水污染防治,建立起符合濕地生態系統整體性特點的濕地生態安全管理策略,遏制生態安全惡化趨勢,促進洞庭湖生態經濟區的建設和可持續發展。

生態安全;洞庭湖濕地;管理策略

洞庭湖濕地生態系統在維護區域生態平衡和經濟社會可持續發展中發揮著重要作用,其生態安全狀況對湖南省乃至長江中下游地區具有至關重要的影響。近年來,由于濕地退化、過度捕撈和湖水污染嚴重,導致洞庭湖濕地生態系統調蓄功能減退、生物多樣性銳減、水質下降、水體富營養化,濕地生態安全問題日趨嚴重,已成為制約湖南省經濟社會可持續發展的瓶頸因素之一。因此,探索建立符合生態安全需要的洞庭湖濕地管理策略,顯得十分必要。

1 洞庭湖濕地概況

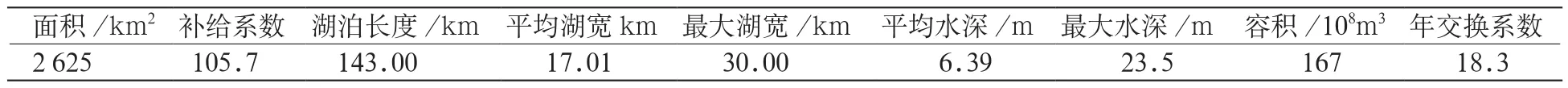

洞庭湖位于湖南省北部,長江荊江河段以南,流域面積25.7 km2,土地總面積37 360 km2,涉及湘、鄂、黔、渝、桂、粵六省,是我國第二大淡水湖。洞庭湖湖體形狀呈近似“U”字形,湖泊面積2 625 km2,最大水深23.5 m,平均水深6.39 m,相應蓄水量167億m3(表1)(中國環境科學研究院,2013)。洞庭湖的調蓄能力大,年徑流量3 018億m3,占長江總徑流量的1/3,是長江中下游地區生態調節的主要功能濕地。其中,洞庭湖858.9 km2的濕地列入國際濕地名錄 (李有志等,2011) 。

表1 洞庭湖形態特征Table 1 Morphological characteristics of Dongting lake

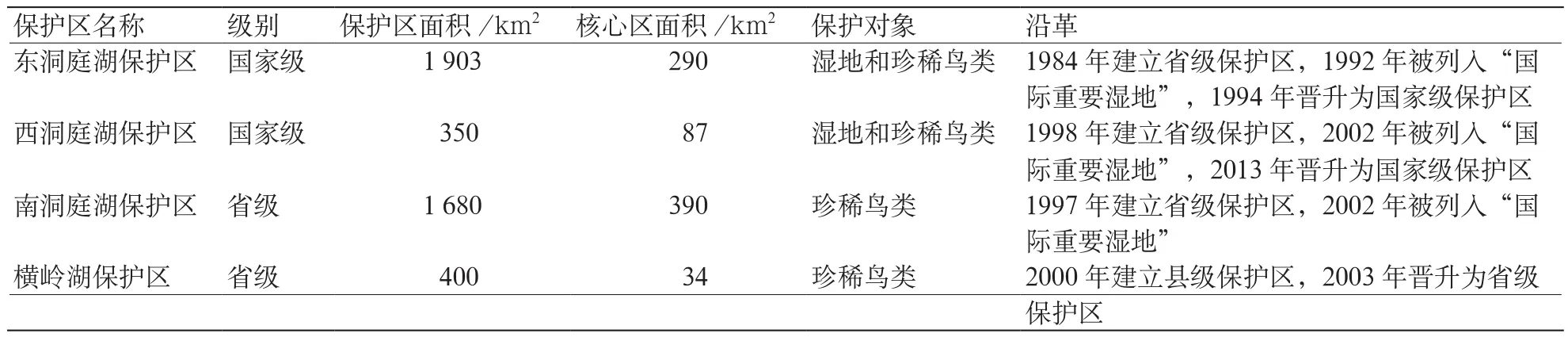

洞庭湖作為一個承納湘、資、沅、澧四水和吞吐長江的洪道型調蓄湖泊,在其特殊的地理環境下,形成了洞庭湖典型的淡水濕地區域,濕地總面積2 617.1 km2(但新球等,2016)。但自清代末期以來,由于入湖泥沙長期淤積、高洲圍墾、并垸合流等自然和人類活動的共同影響,致使湖泊演變劇烈,湖盆抬高,湖面南移縮小,現湖體已明顯演變為西洞庭湖、南洞庭湖和東洞庭湖首尾相接的3個部分。洞庭湖濕地類型主要由湖泊洲灘天然濕地和垸區人工濕地兩部分組成。天然濕地主要分布在東洞庭湖、南洞庭湖和西洞庭湖,以及與三湖相連的紅河道灘地。1992年以來,在洞庭湖共建立了4個以國際重要濕地、國家重要濕地及候鳥為主要保護對象的國家級自然保護區和省級自然保護區,總面積達4 330 km2,其中,核心區面積約800 km2,保護對象主要是濕地和珍稀鳥類(表2)。

表2 洞庭湖濕地自然保護區概況Table 2 The general situation of Dongting lake wetland nature reserve

2 洞庭湖濕地生態安全面臨的主要威脅

生態安全作為一種管理目標,是生態系統相對于“生態威脅”的一種功能狀態。根據2008年洞庭湖生態安全調查與評估結果,20世紀80—90年代末洞庭湖生態安全處于“安全”水平,到2004年處于“一般”與“安全”的臨界值,2005—2008年則降為“一般安全”水平。由此可見,洞庭湖生態安全水平在總體上呈下降的趨勢(王國棟等,2009)。影響洞庭湖生態安全的主要威脅因素,主要體現在動植物生境破碎化、生物入侵、水資源時空分布不均、水體污染等方面。

2.1 動植物生境破碎化,水生生物種類和數量急劇減少

近50年來,洞庭湖約1 700 km2被圍墾,天然湖泊面積減少40%,容積減少44%(姜加虎等,2004)。棲息地破碎化,原有濕地群落演替、時空分布格局被打破,呈陸地化演替趨勢,動植物資源衰減。水生植物和濕地分布面積減少,野生植物群落漸少,洞庭湖濕地植物群落類型正快速地由原生群落向人工群落演變(袁正科等,2009)。多年來,由于人類不合理的開發利用和過度捕獵,使洞庭湖區原本十分豐富的生物資源遭到了毀滅性的破壞。魚類資源遭到破壞,洞庭湖的漁獲量呈明顯下降趨勢。目前,四大家魚漁獲物總量所占比例降至10%以內(李杰欽等,2013)。鳥類種類和數量急劇減少,20世紀50年代常見的天鵝、白頭鶴、白枕鶴等珍貴鳥類如今在越冬群落中很難見到,白鶴、白鸛、黑鸛、小天鵝、中華秋沙鴨等珍稀鳥類的生存環境面臨很大威脅(秦建新等,2009)。

2.2 生物入侵現象日趨嚴重,本土植物群落分布格局改變

近年來,由于自然和人為等因素的綜合影響,導致大量外來植物侵入洞庭湖濕地。中國科學院洞庭湖濕地生態系統觀測研究站研究人員經過5年大面積實地調查后發現,截至2012年的統計數據,洞庭湖濕地共有43種外來入侵植物,分屬19科34屬,約占該地區植物種類總數的18.3%(黃興華,2012)。這些植物有性或無性繁殖能力相當驚人,在湖灘濕地大面積種植后很快成為絕對優勢種群,導致原生植被群落迅速敗落,從而改變洲灘濕地原有植被群落的生存格局。

2.3 水資源時空分布不均,造成水質性缺水和血吸蟲疫區蔓延

因長江三口水系河道淤塞和三峽的調蓄,湘資沅澧“四水”等筑壩蓄水增加,導致洞庭湖水文情勢發生了重大變化,尤其是秋冬等枯水季節,減少了水庫的下泄流量,也相應減少了進入洞庭湖的水量,洞庭湖徑流量銳減1/3,導致了洞庭湖冬季枯水位提前下降且低水位歷時變長,影響了其調蓄渲泄洪水徑流生態服務功能的發揮。加上大規模的圍湖墾殖,使得洞庭湖不斷萎縮,導致區域性、季節性缺水較為嚴重,局部地區干旱年缺水十分嚴重(潘明麒等,2011)。水質性缺水和血吸蟲疫區逐年蔓延,農村飲水困難人口廣布,2013年洞庭湖區農村實際飲水困難人口達187.89萬人,占湖區農村總人口的38.5%(沈新平,2013)。季節性缺水和水質性缺水正成為洞庭湖濕地保護中面臨的又一重要問題,將對洞庭湖濕地生態系統的穩定與健康發展產生不可逆轉的負面影響。

2.4 水體污染嚴重,濕地凈化功能降低

目前洞庭湖水體總磷等營養物質的含量很高,總氮和總磷多年平均值均超標,2008年洞庭湖總氮和總磷輸入量分別為49.0萬t/a和2.5萬t/a,超環境容量111.2%和22.8%。湖南省洞庭湖環境監測站對湖區南嘴、茅草街、萬子湖、虞公廟、鹿角和東洞庭湖6個斷面進行了營養狀況監測,各斷面氮磷指標均超標,V類以下水質達78.6%,I-Ⅲ類水質比例漸降,綜合營養指數呈升勢,洞庭湖富營養化狀況在中至中—富營養級之間(李秦晉等,2009)。2012—2014年,東洞庭湖自然保護區已連續3年出現藍藻水華現象,葉綠素年局部濃度高達33.8 mg/m3(周金星等,2014)。農業生產的面源污染嚴重,湖區農業生產中農藥和化肥的施用量大,加上湖區漚制黃紅麻廢水、投放鉻渣和五氯酚鈉等血防藥物,均給濕地生態系統造成嚴重污染,致使濕地凈化水質的生態功能降低,水質下降(秦建新等,2009)。

3 應對洞庭湖濕地生態安全問題的管理策略

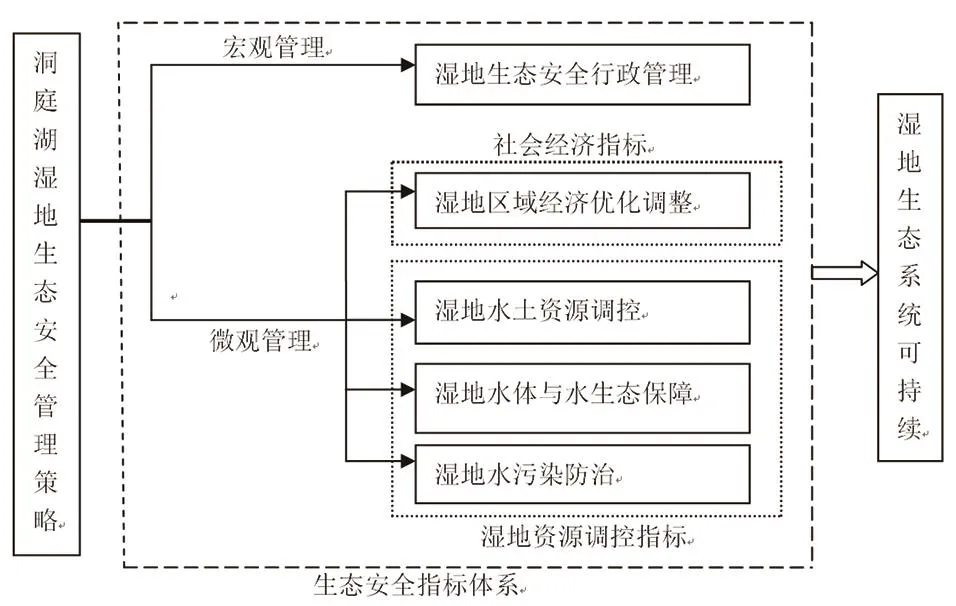

圖1 洞庭湖濕地生態安全管理策略框架Fig. 1 Eco-security management strategy framework of Dongting lake wetland

應對洞庭湖濕地生態安全問題,應以人與自然協調發展為準則,以洞庭湖休養生息為中心策略,以洞庭湖濕地生態安全為治理方向,以實現經濟、社會與環境的可持續發展為目標,建立與濕地生態特點相適應的行政管理體制,重視濕地保護和水生態恢復,加強濕地水土資源調控管理,控制工業、農業、城鎮生活和養殖業污染,遏制生態安全惡化趨勢,形成一套符合濕地生態系統整體性特點的、高效的濕地生態安全管理策略。洞庭湖濕地生態安全管理策略框架如圖1所示。

3.1 濕地生態安全行政管理策略

3.1.1 強化政府履行環境監管職責 在洞庭湖濕地管理中,應明確地方各級政府及其行政首長的環境管理責任,強化環境保護“黨政同責”和“一崗雙責”的要求,提高地方政府履行環境監管職責的行政能力,形成各部門共同參與、相互協調的生態管理機制。加強以政府為主導的強制命令性管理措施與政策的運行,實行嚴格的環境目標責任制和最嚴格的環境監管措施(包括實行最嚴格的環保標準,采取最嚴厲的整治手段,建立最嚴密的監控體系),提高已有各項管理制度和政策法規的執行力度。

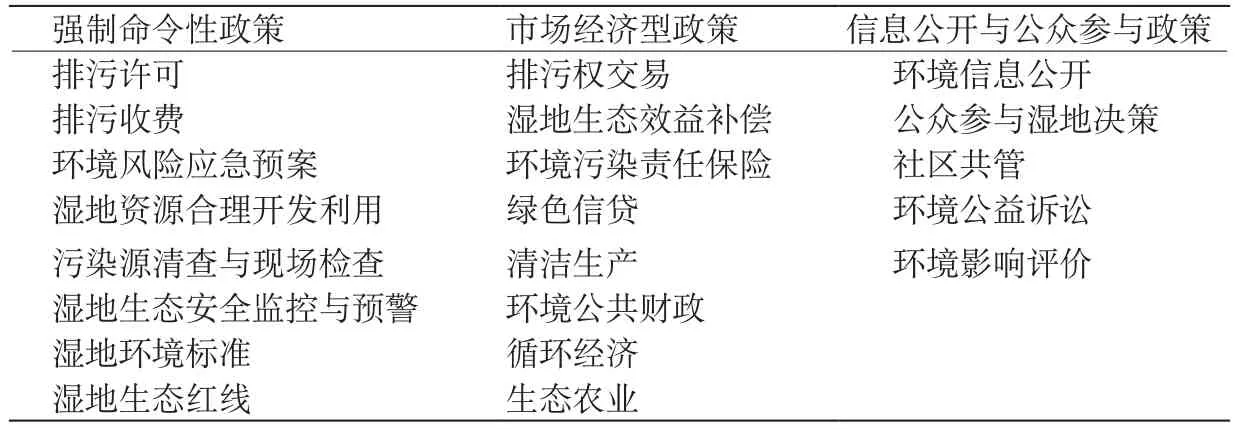

3.1.2 完善濕地綜合管理政策體系 根據洞庭湖濕地社會經濟環境等實際特點,應用政策分析與設計方法,構建面向重點濕地生態安全的管理政策體系(表3)。制定并實施了一系列的濕地環境管理制度,加大濕地環境污染防治力度,全面開展濕地生態保護監管和執法,并努力尋求新的發展機制、理論、理念來緩解濕地生態環境危機。選擇適合典型濕地區域的政策組合,重點從濕地資源管理、污染源控制管理、生態監控預警、濕地綜合管理等方面開展政策研究與實踐,完善和建設已有的管理手段,探索新型管理政策。

表3 濕地生態安全管理政策體系Table 3 Ecological safety management policy system of wetland

3.1.3 建立統一的國家濕地公園和管理機構 在加強對東洞庭湖、南洞庭湖、西洞庭湖和橫嶺湖等現有4個濕地自然保護區管理的基礎上,按照行政區域管理服從流域整體管理、行業部門管理服從流域綜合管理的原則,建立適合于洞庭湖濕地水資源和水環境保護管理一體化的綜合管理體制,徹底打破行政區域限制和部門多頭管理的局面,建立洞庭湖國家濕地公園,成立統一協調的洞庭湖國家濕地公園管理機構,實現流域各涉水部門協同管理的流域管理模式。同時,完善相關地方性法規和地方政府規章的修訂,建立完備的地方性流域濕地管理法規、規章體系。制定濕地保護規劃,完善濕地管理基礎設施建設以及濕地管理長效投入機制。全面實施濕地“休養生息”的戰略,執行“控污染、防干擾、保環境、養生態”的濕地生態安全管理方針,構筑濕地生態保護體系,全面遏制濕地退化趨勢,維系生態系統健康可持續發展。

3.2 濕地區域經濟優化調整策略

3.2.1 產業結構調整 以濕地生態系統承載力—生態負荷—社會經濟調控策略為主線,通過濕地區域內人類活動方式和產業結構的調整,達到濕地生態系統負荷和生態承載力的平衡。依據濕地的環境容量,實施污染物的總量控制制度,以洞庭湖區域產業結構現狀為基礎,大力推進“兩型”產業項目建設,促進產業向高端化、高新化、“兩型”化、規模化方向發展,增強優勢產業的核心競爭力。對洞庭湖區域內的工業進行合理的企業結構調整,整合高污染、高能耗、低技術的小型企業,推動造紙、制紗、化肥農藥等重點優勢行業的技術改造,落實減排指標,減少經濟發展對濕地安全的壓力,使之處于較安全的狀態。

3.2.2 人口布局調控 按照人口發展與經濟社會水平相適應、與資源環境承載能力相協調的原則,保障城鄉人口的適度規模、健康安全、飲水安全和生態環境安全,促進人的全面發展。根據濕地主體功能區思路,逐步集中轉移生態脆弱地區人口,恢復當地生態,維護濕地區域生態承載平衡。鑒于保障濕地生態安全、維護濕地資源可持續利用的要求,進一步促使農村、集鎮人口向自然、經濟資源條件較好、環境污染控制能力較強、綜合承載力較高的大城鎮或市區轉移,實現洞庭湖地區城鎮化水平在2020年達45%的目標。

3.3 濕地水土資源調整管理策略

3.3.1 加強對土地使用方式的管理 認真落實《湖南省洞庭湖區“平垸行洪、退田還湖、移民建鎮”規劃》,繼續執行“平垸行洪、退田還湖”政策,盡快恢復與重建洞庭湖濕地生態系統(張光貴等,2013)。一方面,嚴格控制城鎮建設占用天然濕地,避免或減輕城鎮化對湖濱帶的影響,使內湖調蓄能力與防洪、防漬相適應,保護和恢復湖區內湖等天然濕地發揮其蓄滯洪水的生態服務功能。另一方面,嚴格控制城鎮建設占用耕地,積極開展土地開發、整理和復墾,加強洞庭湖區農田防護林網和防浪護堤林建設,改善農田生態環境,維護國家糧食安全。

3.3.2 改變內湖利用方式,加強水資源聯合調度管理 改變目前的內湖利用方式,對遠離城鎮的內湖進行產業結構調整,逐步擴大自然保護區面積,恢復內湖濕地生態環境,擴大水生生物棲息地,使水生生物種類和數量逐年增加。對城市近郊的內湖嚴格控制入湖污水排放,積極開展內湖綜合治理工程,優化水資源配置,確保飲水安全,結合河系優化,輔之以調水工程建設,優先解決飲用水安全問題。

加強湘、資、沅、澧四水水庫與三峽水庫聯合調度管理,確保濕地生態需水。疏通長江三口河道,確保三口入流水資源量恢復到長江三峽運行前的正常水平,并逐步實現湘、資、沅、澧四水水庫與三峽水庫、蓄洪堤垸聯合調度,最終實現四水干流與長江洪水期和枯水期錯峰調度,保障濕地生態需水安全。

3.4 濕地水體與水生態管理策略

3.4.1 開展濕地生態修復 采用勘探、抽樣以及遙感(RS)和地理信息系統(GIS)等多種技術手段,建立洞庭湖濕地水質、水文、生物多樣性等各生態要素以及濕地資源利用的動態變化等實時監測制度,從靜態管理走向動態管理。推廣使用遏制洞庭湖濕地退化的新方法和技術,依據洞庭湖濕地自然環境、生態規律和特征,選擇合適的濕地開展濕地生態修復和重建,建立濕地修復和保護示范工程。采用人工濕地、生物浮床、生物膜等人工措施,控制天然濕地萎縮,保護珍稀候鳥的越冬棲息地,通過利用人工濕地污水凈化技術及水生植物修復技術等技術方法,改善濕地水生態系統,開展排污及圍網清理、植被恢復等修復和重建工作,維護濕地生態系統結構和功能的完整性。

3.4.2 注重濕地生物多樣性保護 洞庭湖濕地景觀斑塊、大小及形狀的變化都會對濕地生物多樣性帶來影響(李嬌,2007)。斑塊類型的改變,會打破濕地生物多樣性所依賴的景觀生態系統的穩定性。因此,應對洞庭湖濕地生態系統進行科學有效的區劃,如劃分為蘆葦區、水草區、沼澤區等,以便對濕地生態系統的結構與功能進行優化配置、構建與調控。盡可能地恢復濕地生態系統的生態結構,恢復其蓄洪防旱、涵養水源、調節氣候等方面的生態屏障功能,為生物多樣性的恢復打下基礎,使洞庭湖濕地的生態功能得到全面發揮,確保洞庭湖區的生態安全。

3.5 濕地水污染防治管理策略

3.5.1 強化工業污染防治,完善生活污水處理設施 加強洞庭湖濕地區域內化工、造紙、紡織等行業對濕地水體污染的治理,嚴格取締關閉能耗高、污染重的小企業和落后的工藝設備,加快建立高技術、低能耗的工業產業體系,加快發展循環經濟,大力推進清潔生產,實現源頭預防和全過程污染控制,實現重點污染源工業廢水達標排放。加快環洞庭湖區市(縣)級生活污水處理廠和設施建設,增配除磷脫氮工藝,開展污水處理廠污泥的資源化利用或無害化處置示范。以湘、資、沅江入湖附近和東洞庭湖為重點區域,實施底泥環保清淤和生態修復工程,緩解底質中鎘(Cd)和鉛(Pb)的污染。

3.5.2 加強水產養殖和畜禽養殖污染防治,推廣生態養殖 推進以養殖許可證為核心的水產養殖管理制度,對洞庭湖濕地區域內畜牧生產進行科學規劃、合理布局、分區管理,劃定畜禽禁止養殖區、限制養殖區和適度養殖區。推行畜禽生態化養殖,根據周邊種植業消納能力和有機肥加工能力,合理布局規模養殖場,在水環境問題突出的濕地區域,限制畜禽養殖規模,實行總量控制。合理控制水產養殖的規模,推行水產清潔養殖工程,實施規模化養殖場的排污許可、排污申報和排放總量控制制度,積極推廣水產的生態養殖,實施網圍養殖整治工程,加強水產養殖污染的治理。

3.5.3 加強農業面源污染綜合整治,推動農業生態化轉型 采用科學的發展理念和先進的科技手段,改進農業生產方式,促進農民生活方式轉變,大力發展生態循環農業和綠色有機農業,加快采用生態型濕地處理以及農區天然塘池濕地緩沖與截留等技術,利用現有農田溝渠塘生態化工程改造,建立新型的面源氮磷流失生態攔截系統,攔截吸附氮磷污染物,大幅削減面源污染物對水體的直接排放。實施農村環境綜合整治工程,綜合利用農村有機廢棄物,解決農業固體廢棄物污染問題,改善農村居住環境。

但新球, 吳后建, 吳照柏,等. 2016. 洞庭湖濕地資源及其保護現狀研究[J].中南林業調查規劃,35(1):1-5

黃興華. 2012. 43種外來植物入侵洞庭湖濕地[N].中國綠色時報,2012年12月26日(第01版)

姜加虎,黃群. 2004. 洞庭湖區生態環境退化狀況及其原因分析[J].生態環境 (2):270-280

李杰欽,王德良,丁德明.2013.洞庭湖魚類資源研究進展[J].安徽農業科學,41(9):3898-3900

李秦晉,趙運林,庹瑞銳. 2009.洞庭湖濕地保護現狀及對策[J].湖南城市學院學報, 30(1):5-8

李有志, 劉芬, 張燦明. 2011.洞庭湖濕地水環境變化趨勢及成因分析[J].生態環境學報,20(8):1298-1300

潘明麒,于秀波. 2011. 洞庭湖濕地生態系統管理面臨的威脅及應對策略初探[J].長江流域資源與環境,20(6):729-735

秦建新, 尹曉科. 2009. 洞庭湖區濕地生態環境問題與對策[J].人民長江,40(19):12-14

沈新平. 2013. 洞庭湖治理未有窮期[N].湖南日報,2013年6月4日(第07版)

王國棟, 許秀貞. 2009. 洞庭湖蓄滯洪區安全建設與生態環境可持續發展[J].人民長江, 40(3):35-37

袁正科, 曠建軍. 2009. 洞庭湖天然濕地退化及成因分析[J].人民長江,40(14):32-34

張光貴,魯滔,黃博. 2013. 基于生態安全的洞庭湖區土地資源調控措施[J].環境科學與技術,36(6L):342-346

中國環境科學研究院. 2013. 湖泊生態安全保障策略[M].北京:科學出版社

周金星,孫啟祥,崔明,等. 2014. 洞庭湖退田還湖區生態修復研究[M].北京:中國林業出版社

A Management Strategy for Dongting Lake Wetland Regarding Ecological Security

WANG Rong*WU Xiao-Fu ZHOU Xun-Fang

(Central South University of Forestry and Technology, Changsha 410004, Hunan)

Dongting lake wetland has a variety of natural functions concerning ecosystem services including water storage,flood control, preservation of natural habitats, species and genes, and protection of the entire eco-environment against pollution. Therefore, Dongting lake wetland plays an important role in the maintenance of ecological security of the region.In recent years, however, because of excessive use of wetland resources along with the impact of accelerated pollution, the internal structure of the lake has been fragmented, which has consequently led to severe degradation of wetland habitats and reduction of biodiversity. Improper management has jeopardized the ecological security of the wetland ecosystem and brought a series of harmful ef f ects on the sustainable development of Dongting lake. It is therefore important and urgent to adjust the economic structure in the wetland area and optimize the wetland management system at macroscopic levels by taking into consideration conservation of soil and water resources and control of water pollution. It is necessary to establish an eco-security management strategy framework in accordance with the nature and characteristics of the wetland ecosystem.The main objectives of this work will be targeted at preventing the deterioration of the eco-environment and promoting the construction and sustainable development of the Dongting lake ecological economic zone.

Ecological Security;Dongting Lake Wetland;Management Strategy

10.3969/j.issn.1673-3290.2017.04.03

2017-03-14

國家十二五科技支撐計劃項目“洞庭湖面源污染控制與濕地生態修復關鍵技術集成與示范”(2014BAC09B01);湖南省教育廳優秀青年項目“濕地生態保護紅線法律保障制度研究:以洞庭湖濕地為例”(17B285)

*通訊作者:王蓉,講師,博士研究生,主要研究方向為環境政策與環境管理。E-mail:44570101@qq.com