湖泊濕地生態系統管理研究概述

蓋世廣 竇志國 湯日紅

(1 北京林大林業科技股份有限公司,北京 100083;2 中國林業科學研究院濕地研究所,北京 100091)

湖泊濕地生態系統管理研究概述

蓋世廣1竇志國2湯日紅1

(1 北京林大林業科技股份有限公司,北京 100083;2 中國林業科學研究院濕地研究所,北京 100091)

湖泊濕地生態系統管理一般是根據湖泊濕地生態系統固有的生態規律及其對外部干擾的反應,采取包括能力建設、政策制訂在內的適應性措施,保護、恢復及合理利用湖泊濕地。從湖泊濕地生態系統管理概念入手,探究了湖泊濕地生態系統管理的現狀與原則,并就湖泊濕地生態系統管理對策進行了簡要論述,提出我國湖泊濕地生態系統管理的具體措施,全面提升湖泊濕地生態系統管理水平。通過管理體制、管理規則、管理理念和管理模式的轉變,構建我國湖泊濕地生態系統管理新體系。

湖泊濕地管理;生態系統管理;可持續發展;對策

湖泊濕地作為一種重要的濕地類型,為人類的生產、生活提供了豐富的資源,具有強大的生態功能,是生態安全建設的重要組成部分,也是社會經濟可持續發展的重要基礎。然而,由于認識的不足,湖泊濕地遭受了過度的利用和破壞,全球湖泊濕地面積的萎縮以及濕地生物多樣性喪失引發的系列問題使可持續發展受到了嚴重的威脅。因此,需加強湖泊生態系統管理,以促成湖泊濕地的可持續發展。

湖泊濕地生態系統本身是開放、復雜的系統,應基于其固有的生態系統特性實施管理,將整個湖泊濕地生態系統作為整體來考慮。研究湖泊濕地生態系統的整體變化及其相互影響,開展湖泊濕地生態系統管理研究,制定合理的湖泊濕地管理對策,具有十分重要的現實意義。

1 湖泊濕地生態系統管理概念

生態系統管理(Ecosystem Management)是指在充分認識生態系統整體性與復雜性的前提下,以持續地獲得期望的物質產品、生態及社會效益為目標,并依據對關鍵生態過程和重要生態因子長期監測的結果而進行的管理活動(廖利平等,1999;任海等,2000;于貴瑞,2001)。可持續發展主要依賴于可再生資源特別是生物資源的合理利用,因而生態系統管理是實現可持續發展的手段和重要途徑。生態系統管理強調無論是分析還是決策時都要考慮生態系統的功能和過程(張守攻等,2001;林群等,2007;李江等,2015)。

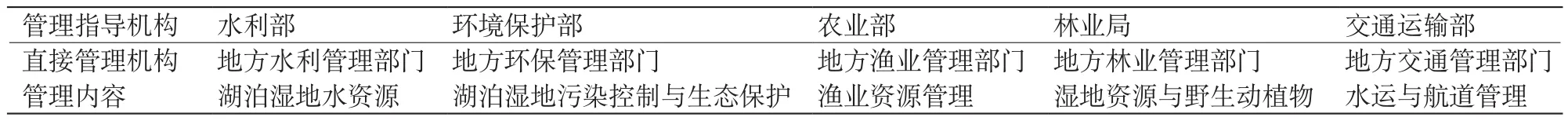

表1 現有湖泊濕地管理體制結構Table 1 Existing lake wetland mangment structure

湖泊濕地生態系統管理是指在維持湖泊濕地生態系統的整體性和可持續性的前提下,采取以生態工程為主的適應性措施,保護和恢復濕地生態系統結構和功能的活動(傅伯杰等,2001;崔麗娟等,2006)。以統一規劃為基礎,運用綜合性手段,限制影響湖泊濕地質量的活動,達到資源合理利用與生態系統閾值相平衡的目的,強調湖泊濕地生態系統的健康,并協調推動社會發展,最終實現資源的可持續利用(傅伯杰等,2001;彭少麟等,2003;陸健健等,2006)。

2 湖泊濕地生態系統管理現狀

2.1 管理體制

現有的湖泊濕地管理體制可以概括為行政分級管理、部門分工管理與湖泊濕地管理相結合的特征(趙志凌等,2009),其結構展示如表1所示。

2.2 法律法規

當前,我國尚沒有一部專門的國家層面上用于湖泊濕地管理的綜合性法律法規,可適用于規范湖泊濕地生態系統管理的條款,多分散于其他的法律法規中。但隨著人們對湖泊濕地生態系統越來越清晰的認識,一些省市根據當地湖泊濕地環境保護和資源管理的特點,針對性地開展了所在地區湖泊濕地的立法工作。如湖北省頒布《武漢市湖泊保護條例》和《湖北省湖泊保護條例》;江蘇省出臺《江蘇省湖泊保護條例》;江西省頒布《江西省鄱陽湖濕地保護條例》等地方性法規。此外,還有跨區域湖泊濕地條例——《太湖流域管理條例》。

上述湖泊濕地立法工作主要集中在我國長江以南的湖區,而我國北方地區湖泊濕地保護立法工作開展較慢,未列入濕地保護名錄的湖泊濕地保護較難,湖泊濕地的保護和管理缺乏法律法規的支撐(胡珺等,2013)。

2.3 監測評價網絡

我國環保部門和水利部門共同負責對湖泊濕地的監測管理。湖泊濕地常規監測由環境保護部主導,劃分流域單元并優化斷面,在全國分國控重點湖庫和省控監測湖泊,方式為手工采樣、實驗室分析。湖泊濕地的水文(水位、流速、流量、水溫、含沙量和水質等)監測由水利部主導。水質評價標準主要采用GB 3838-2002,并在評價上考慮了總氮和總磷指標;水質監測標準采用 GBT 14581-93《水質湖泊和水庫采樣技術指導》(姜琦等, 2012)。

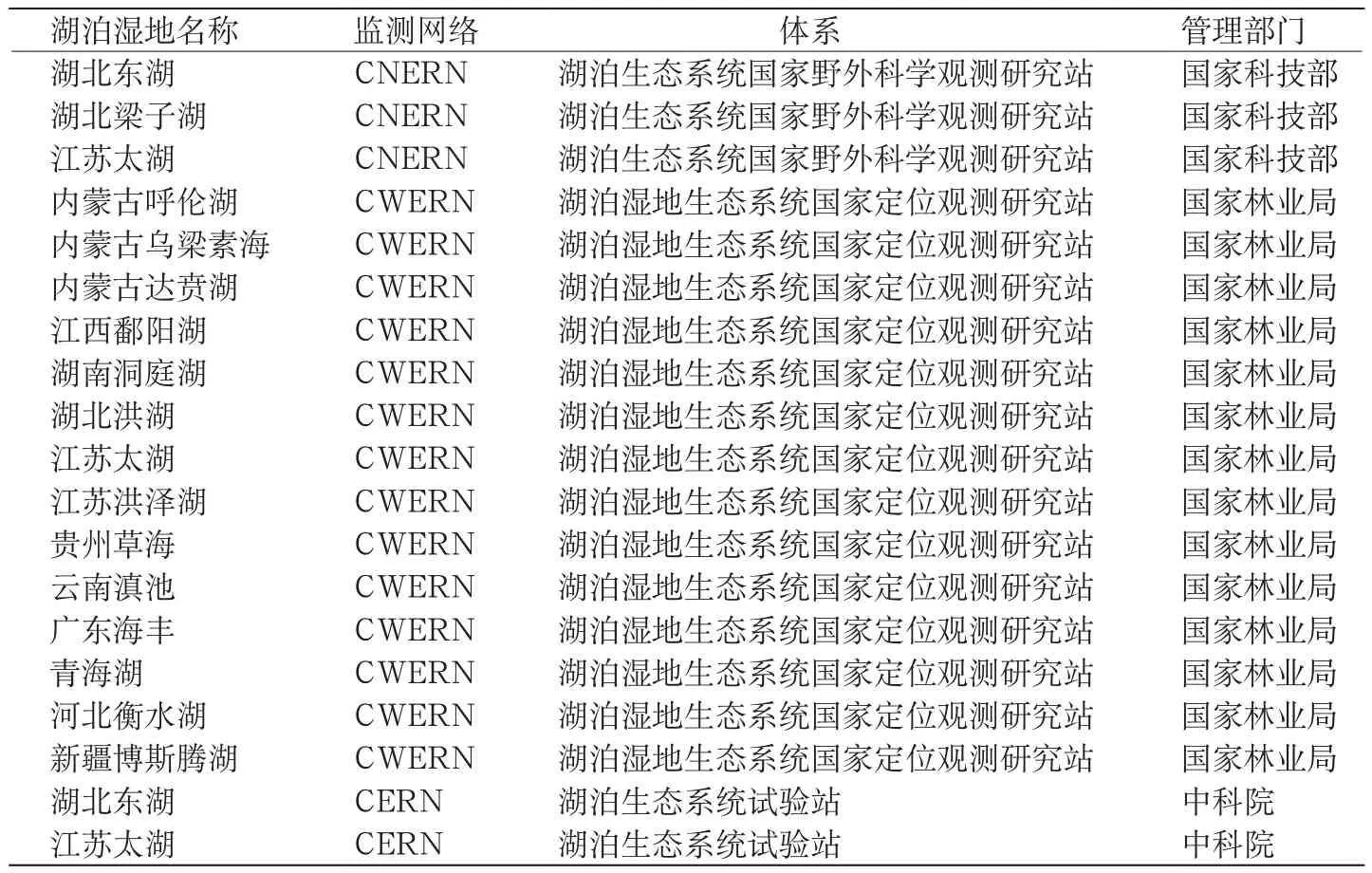

現在,湖泊濕地生態系統監測評價網絡正在不斷的建設與完善,比較成熟的主要有3個體系,每個體系現有具體監測網絡如表2。國家科技部跨部門、跨行業、跨地域的“國家生態系統觀測研究網絡(CNERN)”,將各部門資源進行整合和規范化,實現數據資源共享。國家林業局以濕地生態系統為研究對象的“中國濕地生態系統定位觀測研究網絡(CWERN)”,開展生態系統結構和功能的長期、連續、定位野外科學觀測和生態過程關鍵技術的網絡體系。中科院監測中國生態環境變化的“中國生態系統研究網絡(CERN)”,主要研究中國資源和生態環境方面的重大問題。

表2 現有湖泊濕地監測評價網絡Table 2 Existing lake wetland monitoring and evaluation network

3 湖泊濕地生態系統管理原則

3.1 以生物多樣性保護為核心的原則

湖泊濕地作為一種陸地生態系統和水生生態系統的過渡類型,湖泊濕地生態系統具有物種多樣性和脆弱性的特征(唐濤等,2002; Harrington et al,2011)。但長期以來湖泊濕地的不合理開墾與侵占使湖泊濕地的面積急劇減少,嚴重威脅到湖泊濕地的物種多樣性,因此在進行湖泊濕地生態系統管理時要把以生物多樣性保護為核心的原則放在首位。

3.2 可持續性原則

湖泊濕地不僅為居民生活用水、工業生產用水和農業灌溉用水提供水源,而且擁有龐大的貯備庫,給人類提供魚蝦、蔬菜、木材、泥炭等豐富的生活必需品(崔麗娟, 2012)。人類社會的可持續性取決于自然資源的可持續利用性(劉紅玉, 2005)。湖泊濕地豐富多樣的資源為人類繁衍和發展提供了基礎,因此,應該在開發利用湖泊濕地資源的同時,堅持可持續原則保護好湖泊濕地資源。

3.3 科學性原則

科學性原則是指在湖泊濕地生態系統的保護與管理中,一切活動都必須遵循生態保護的基本原理(Malos et al, 2008),還包括把最新的科學技術與湖泊濕地生態系統的保護與管理相結合,運用新方法和手段獲取盡可能多的信息以保證科學性原則得以體現。

3.4 綜合性原則

湖泊濕地具有氣候調節、調蓄洪水、水質凈化、生物多樣性維持、航運等功能。綜合性原則即全面認識湖泊濕地生態系統的價值,而不致于片面強調湖泊濕地某方面的價值而使湖泊濕地的其它價值受損(Wondie, 2010; Yá?ez-Arancibiaet al, 2015;Sosnowski et al,2016)。因此,湖泊濕地生態系統的管理必須服從綜合性原則,在管理決策時,盡可能綜合考慮各方面的因素以免造成利益沖突或決策失誤。

4 湖泊濕地生態系統管理對策

總體上看,我國湖泊濕地生態系統管理工作起步較晚,在綜合管理方面的工作基礎相對薄弱,雖然在湖泊濕地水體污染防治、污染源監管、特定生物保護等方面取得一定進展,但湖泊濕地的萎縮退化形勢嚴峻、生態功能嚴重退化,尤其是涉及湖泊濕地生態系統管理的法律法規、評價方法和管理效果評價體系等相對滯后。湖泊濕地生態系統管理的體系建設,應具有科學、系統、綜合的思維,全面融入可持續發展理念,以構建湖泊濕地生物多樣性保護為主體內容,全面提升湖泊濕地生態系統管理水平。

4.1 “一龍管湖”的湖泊濕地生態系統管理體制

目前,我國湖泊濕地管理體制涉及到環保、水利、林業、農業、漁業等多個部門。根據國情,湖泊濕地生態系統管理應建立“一龍管湖”的綜合管理體制,實現湖泊濕地統一協調的“系統化”高效管理(歐陽帆, 2011; 姜琦等, 2012)。建立專門負責湖泊濕地生態系統的管理、協調和開發的一級地方行政職能的湖泊濕地流域管理機構,其管理體系建設要涵蓋基礎調查、監測網絡建設、信息平臺構建、示范推廣、法律法規修訂、責任落實與考核等各方面。只有打破行政分割,實行統一管理,才能打破跨行政區域的湖泊濕地管理上的頑疾,真正實現湖泊濕地生態系統的“系統化”管理。

4.2 湖泊濕地生態系統管理立法和標準的制訂、修訂

我國湖泊濕地管理的法律法規體系的完善工作,應堅持湖泊濕地生態系統管理理念,專門針對湖泊濕地生態系統保護和管理進行立法。將湖泊濕地保護與利用問題納入法規范圍中,預防為主、保護優先,實現湖泊濕地資源的可持續利用。其次,針對特定湖泊濕地制定相應的法規政策時,應考慮其差異性,因地制宜,推進湖泊濕地管理的“法治化”。

4.3 開展湖泊濕地生態系統管理方法與模型研究

湖泊濕地生態系統管理的監測網絡、標準體系、生態評估體系、管理措施效果評估等,均需要一整套“科學化”的技術方法和量化評估模型(趙磊等,2017; Musinguzi et al,2017)。在生態評估環節,建立生態評價指標體系、劃分生態等級、開發湖泊濕地風險評估技術;在監測網絡環節,建立污染物源解析及擴散遷移模擬體系、開展生態環境及生物多樣性損害評估;在管理措施效果評估環節,研究綜合管理措施效果分析方法并建立其模型。

4.4 建設湖泊濕地生態系統數據庫和信息化管理平臺

湖泊濕地生態系統信息化管理平臺全面服務于湖泊濕地管理,運用大數據手段提高湖泊濕地生態系統成效(Goodspeed et al, 2016)。管理部門通過信息化平臺實現數據共享,發揮湖泊濕地生態系統大數據在水資源協調、污染防治、生物多樣性保護、航道利用、漁業生產中的作用,有力推動湖泊濕地生態系統“信息化”管理。通過湖泊濕地生態系統監測網絡的建設,系統掌握各地湖泊濕地生態系統情況,為開展全面協調可持續的湖泊濕地生態系統管理提供科學依據。

5 總結與展望

通過4個轉變構建我國湖泊濕地生態系統管理新體系:一是管理體制的轉變,破除舊的體制問題,設立專門的綜合管理機構,實現湖泊濕地生態系統的綜合管理,強化職權,使其在湖泊濕地生態系統綜合管理中發揮主導作用;二是管理規則的轉變,通過制定一部專門針對湖泊濕地保護和管理的國家層面法律以及一系列針對特定湖泊濕地的法規,完善我國湖泊濕地管理的法律法規體系;三是管理理念的轉變,破除湖泊濕地生態系統的單一水量管理、水質管理、生物管理、航運管理等,將湖泊濕地看作一個完整的生態系統,完善法規標準、開展監測評價體系;四是管理模式的轉變,數據庫、模型和信息化平臺的應用,將紛繁復雜的工作條理化,提高管理的預警性,及時發現潛在問題,有助于湖泊濕地生態系統管理高效率進行。

崔麗娟.2012.認識濕地[M].北京:高等教育出版社

崔麗娟,艾思龍.2006.濕地生態恢復手冊:原則、技術與案例分析[M].北京:中國建筑工業出版社

傅伯杰,劉世梁,馬克明.2001.生態系統綜合評價的內容與方法[J].生態學報,21(11):1885-1892

胡珺,李春暉,王亦寧,等.2013.我國湖泊保護的法律制度現狀與建議[J].水利發展研究,13(6):15-19

姜琦,席海燕,焦立新,等.2012.我國湖泊管理的思考[J].環境工程技術學報,2(1):44-50

李江,胡雪嬌,石佳,等.2015.濕地研究現狀及保護管理[J].生物學通報,50(12):1-5

廖利平,趙士洞.1999.杉木人工林生態系統管理:思想與實踐[J].資源科學,21(4):1-6

林群,張守攻,江澤平,等.2007.森林生態系統管理研究概述[J].世界林業研究,20(2):1-8

劉永,郭懷成,黃凱,等.2007.湖泊-流域生態系統管理的內容與方法[J].生態學報,27(12):5352-5360

劉紅玉.2005.中國濕地資源特征、現狀與生態安全[J].資源科學(3):54-60

陸健健,何文珊,童春富,等.2006.濕地生態學[M].北京:高等教育出版社

歐陽帆.2011.中國環境跨域治理研究[D].北京:中國政法大學

唐濤,蔡慶華,劉建康.2002.河流生態系統健康及其評價[J].應用生態學報,13(9):1191-1194

彭少麟,任海,張倩媚.2003.退化濕地生態系統恢復的一些理論問題[J].應用生態學報,14(11):2026-2030

任海,鄔建國,彭少麟,等.2000.生態系統管理的概念及其要素[J].應用生態學報,11(3):455-458

許其功,曹金玲,高如泰,等.2011.我國湖泊水質惡化趨勢及富營養化控制階段劃分[J].環境科學與技術,34(11):147-151

于貴瑞.2001.略論生態系統管理的科學問題與發展方向[J].資源科學,23(6):1-4

趙磊,劉永,李玉照,等.2017.湖泊生態系統穩態轉換驅動因子判定方法研究進展[J].水生態學雜志(1):1-9

趙志凌,黃賢金,鐘太洋,等.2009.我國湖泊管理體制機制研究:以江蘇省為例[J].經濟地理,29(1):74-79

張守攻,朱春全,肖文發.2001.森林可持續經營導論[M].北京:中國林業出版社

Goodspeed R, Riseng C, Wehrly K, et al. 2016. Applying design thinking methods to ecosystem management tools:Creating the Great Lakes Aquatic Habitat Explorer[J].Marine Policy,69:134-145

Harrington R, Carroll P, Cook S, et al. 2011. Integrated constructed wetlands: water management as a land-use issue, implementing the 'Ecosystem Approach'[J]. Water Science & Technology,63(12):2929-37

Malos? C V, Miha?iescu R, Muntean O L, et al. 2008. Ecosystem services and water resource management in a small scale river basin characterized by ponds and wetlands: Fizes? River (Romania).[J]. Aquaculture Aquarium Conservation &Legislation, 1(1):63-71

Musinguzi L, Natugonza V, Ogutu-Ohwayo R. 2017. Paradigm shifts required to promote ecosystem modeling for ecosystem-based fi shery management for African inland lakes[J]. Journal of Great Lakes Research, 43(1): 1-8

Sosnowski A, Ghoneim E, Burke J J, et al. 2016. Remote regions,remote data: A spatial investigation of precipitation, dynamic land covers, and con fl ict in the Sudd wetland of South Sudan[J].Applied Geography, 69:51-64

Wondie A. 2010. Improving management of shoreline and riparian wetland ecosystems: the case of Lake Tana catchment[J].Ecohydrology & Hydrobiology,10(s2–4):123–131

Yá?ez-Arancibia A, Day J W, Reyes E.2015.Understanding the Coastal Ecosystem-Based Management Approach in the Gulf of Mexico[J]. Journal of Coastal Research, 63(63):244-262

An Overviewof Studies on Lake Wetland Ecosystem Management Research

GAI Shi-Guang1DOU Zhi-Guo2TANG Ri-Hong1

(1 Beijing Forestry University Forestry Technology Co., Ltd,Beijing 100083;2 Institute of Wetland Research, Chinese Academy of Forestry,Beijing 100091)

The management of lake wetland ecosystems generally adopts adaptive measures, including capacity building and policy formulation, to protect, restore and rationally utilize lake wetlands, according to the inherent ecological laws of lake wetland ecosystem and its response to external disturbance. This paper explores the present situation and principles of lake wetland ecosystem management from the concept of lake wetland ecosystem management, and the countermeasures of lake wetland ecosystem management were brief l y discussed. And comprehensively improve the management level of lake wetland ecosystem. Through the management system, management rules, management philosophy and management model changes, to build China's lake wetland ecosystem management system.

Lake wetland management; Ecosystem management; Sustainable development; Countermeasures

10.3969/j.issn.1673-3290.2017.04.15

2017-08-11

蓋世廣(1982—),從事環境保護、生態修復工作。E-mail:56524774@qq.com