論土地調整的合理性與必要性

——兼論土地制度改革的方向

馮華超,盧 揚,鐘漲寶

(華中農業大學 社會學系/農村社會建設與管理研究中心,武漢 430070)

論土地調整的合理性與必要性

——兼論土地制度改革的方向

馮華超,盧 揚,鐘漲寶

(華中農業大學 社會學系/農村社會建設與管理研究中心,武漢 430070)

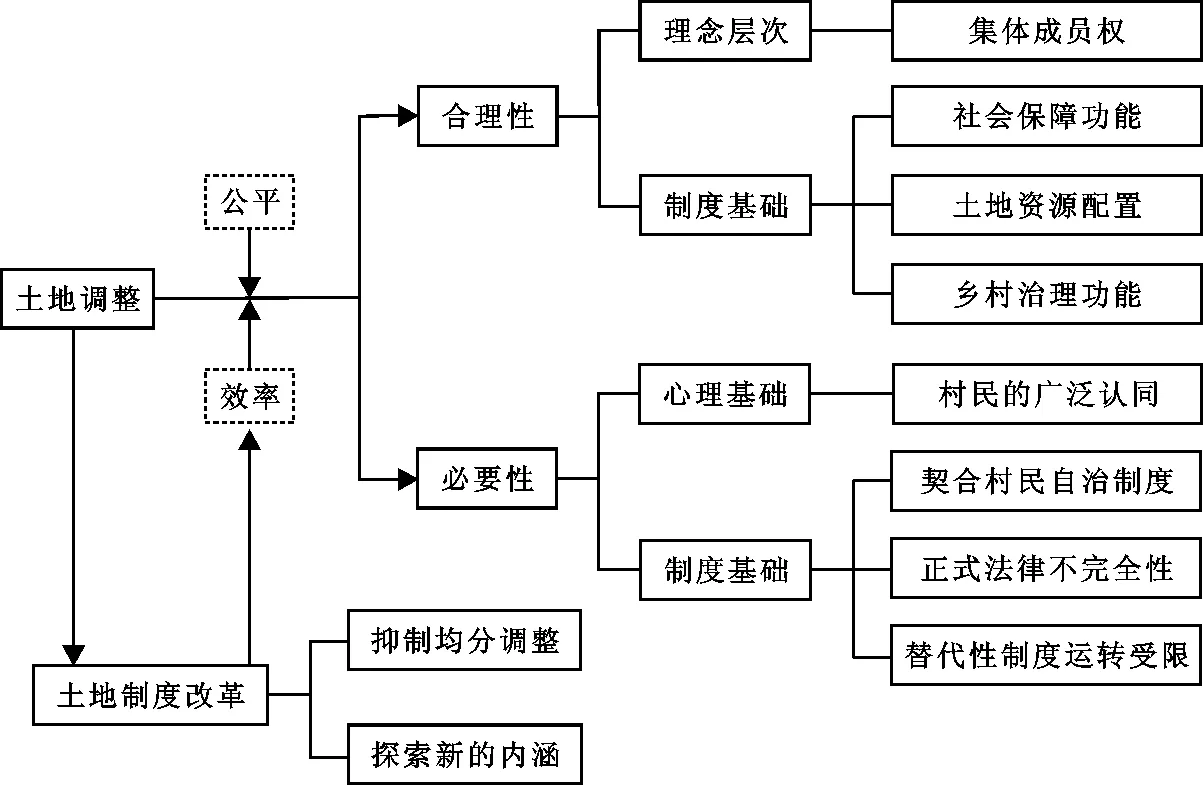

土地調整是中國農地制度的重要特征,雖然均田的益處得到了廣泛認同,但是借助土地調整來保證農民獲得土地的均等機會是合理和必要的。從合理性來看,土地調整體現了村民的集體成員權,在土地仍然承擔社會保障功能的階段,特別是在土地流轉市場運轉受限的情況下,農民在社會保障、資源配置與鄉村治理方面仍對調整有較高的需求;從必要性來看,土地調整迎合了村民的“公平”觀念,與村民自治制度相契合,并因正式法律的不完全以及替代性制度的運轉受限獲得了存在的空間;從總體來看,基本公平和成員權保障的土地調整已經不符合土地制度改革的方向,未來要健全傳統調整的替代性制度,削弱其社會基礎,有條件地發揮調整產權整合優勢,實現土地細碎化的治理。

土地制度;土地調整;土地制度改革;集體成員權;土地流轉

一、研究背景與分析思路

20世紀80年代家庭承包制的實施極大地促進了農村經濟的發展,然而這一制度實施之初卻面臨著兩個基本約束條件:一是必須保持土地的集體所有性質不變,二是必須滿足數量龐大的農村人口對嚴重稀缺的耕地資源的基本需要[1]。因此,在保持土地集體所有的基礎上按照人口來均分土地,就成為家庭聯產承包責任制的內生需求[2],更進一步地說,如何盡可能公平地處理人口變動帶來的土地再分配是完善家庭聯產承包責任制的重大問題。在實際中,大多數村莊采取定期或不定期的土地調整來應對人口變動等壓力,這成為農地制度的重要特征[3]。雖然均田分配的益處得到廣泛認同,但借助政府干預下的土地調整來保證農民獲得土地的均等機會的合理性和必要性,一直是研究者與政策制定者爭論的焦點[4]。

從總體上來看,中國的農地制度改革是社會目標和經濟目標并重的[1]。對于政策制定者而言,其更加注重效率或經濟目標。因為中國的人口增長從長期來看是不可逆轉的,但耕地面積卻幾十年持續下降[5],嚴峻的資源約束突出了農地利用效率提升的重要意義。然而,頻繁的土地調整卻可能造成農地利用效率的損失[6-7]。可能是出于對調整負面效應的擔憂,國家的制度安排從總體上是朝著穩定土地承包關系,減少土地調整前進的[2,8]。值得注意的是,土地制度改革目標的確定必須立足于基本國情。長期以來中國都處在資源和經濟發展水平等因素約束較緊的特定條件下,如果一味講求效率而忽視社會目標,對整個經濟系統的穩健發展是不利的,畢竟中國仍然處在土地發揮社會保障功能的階段。

雖然調整會有損農地利用效率,但隨著時間的推移,市場環境條件、制度服務需求和選擇集的變化,農民會發現土地調整作為一種風險分擔的機制契合了農民的公平觀念,同時還具有配置土地資源和社會資源的效應[9-10],這些功能使得農民對其有較高的制度需求。由此,調整很容易形成“地方性共識”并成為集體決策的結果[11-13],而這本身又契合了村民自治制度的內容和形式[10]。事實上,雖然國家制度安排一直在限定和抑制土地調整,但主要局限在政策文件層面,正式規范性法律出臺較晚且不完全,這就為土地調整留下了空間。不可否認,基于公平與成員資格保障條件下的土地調整有其自身和社會因素的合理性,然而隨著經濟社會的發展、替代制度的建立以及法律法規的完善,土地調整與農業規模化生產、農村集體經濟強化、農民利益分化的現實發展會有一定的相悖。特別是當前中國正在進行農村土地所有權、承包權和經營權三權分置的改革,這一以提高現代農業生產效率為主要目的的制度創新與家庭聯產承包責任制在制度設計前提、獲得主體、制度績效與制度形成格局都存在很大不同[14]。應當看到,作為完善家庭聯產承包責任制重要內容的土地調整,也存在著制度變遷的可能。基于此,本文將以實踐需求為導向,分析土地調整的合理性和必要性,以便能更好地推動相關研究以及土地產權制度的建設與完善,具體分析框架見圖1。

圖1 土地調整的合理性與必要性的分析框架

二、存在背景:土地調整形成的歷史與社會原因

作為一種強制性制度變遷,集體化實踐在土地產權制度上將土地等生產資料收歸集體所有,由于退出權的取消造成了對社員的激勵不足[5],加之集體經濟對管理者激勵不足使得對社員勞動的監督和計量不完備[6],這一制度的非均衡性使人民公社普遍陷入了低效率陷阱[7],農民生活極端貧困。此時,如何解決集體所有制的激勵機制問題成為當務之急。在當時的歷史條件下,家庭經營成為最恰當的制度安排。然而,隨著家庭聯產承包責任制的長期實施,制度的非均衡性也逐漸顯現,這突出表現在新增人口對土地的需求上,很多農村選擇了調整土地作為應對方式。從學理層面來講,家庭聯產承包責任制是按照人口資源來平均分配土地,這個特定的安排其隱含的假設是每個集體經濟組織的成員都以經營農地作為基本的生計方式,已有成員與新成員都應該享有平均分配土地的權力,因而,隨著人口的變動來調整土地就成為制度的內生需求與安排。從實踐層面來看,在土地初始分配以后農戶難以調整對于土地的投資和雇傭勞動,特別是隨著家庭人口結構與勞動力就業狀況的變動,土地和勞動力比例逐漸不相匹配,農戶之間的生產力差異就會出現,農業利潤就會下降[9]。此時,為了穩定或增加農業的利潤,必須有一種機制來重新配置土地。理論上市場化的土地流轉是一種有效方式,但在家庭聯產承包制實行初期市場化的土地租賃是被明確限制的,農業雇傭勞動力市場也發育不完全,此時通過行政性的土地調整來重新配置人地關系就成為唯一選擇。

從總體上來看,土地制度的改革要考慮到經濟效率和社會公平的雙重目標。在土地仍然承擔著重要的生存保障功能的階段,必須首先滿足農戶對土地的公平需求,在此基礎上才能有條件地考慮效率提升的問題[1],否則就可能會引起社會的失序或不穩。基于對農村穩定和發展的考慮,中央的政策文件與法律法規并未明確禁止農地調整,但出于對頻繁調整負面效應的擔憂,還是做了一些限定,這種政策法規上的“軟約束”就給土地調整留下了存在的空間。

三、現實需求:土地調整的功能

20世紀90年代以來,隨著改革開放的不斷深入,越來越多的農村居民外出務工進入非農領域,土地收入在其收入結構中所占的比重越來越低,人地關系開始松動,土地流轉開始加速。與此同時,中國進行了物權化改革,試圖穩定土地承包關系并加大了對土地調整的限定和抑制。種種跡象表明,20世紀80年代家庭承包制形成時所面臨的外部條件已經基本改變,與這一趨勢相一致的是,土地調整的頻率已經大幅度減少[3]。從制度變遷的角度來看,假定初始狀態是制度均衡,隨著制度需求的變化、與交易費用相關的技術以及可行制度安排選擇集的變化,會導致原來的制度產生非均衡性,這種沖擊會使得原有的制度安排缺乏效率[5],土地調整的減少趨勢可以用此來解釋。然而,這一切仍不能改變土地調整高發生率的客觀事實。李尚蒲等于2012年對26省的調查表明,土地調整的發生率高達45.39%[15]。

關于土地調整的發生機制,以往研究關注了人口變動、非農產業發展、村干部的利益驅動、交易費用、農戶的資源稟賦與談判能力等對調整的影響[4,15-17],也有文獻從制度變遷理論出發,從土地調整的正式規則、非正式約束及其實踐特征來進行詮釋[17-19],并形成了“地方性共識”等解釋性概念[11]。這些研究都進行了有益的探索,但對土地調整的功能不夠重視,現實中土地調整之所以能夠存在,很重要的一個原因就是它對于農民仍然具有較高的收益,能夠有效解決農民的一些需求。

(一)社會保障功能

許多研究已經達成一種共識,對中國農民而言土地不僅是農業生產不可或缺的生產資料,而且是一種社會保障[9,20]。在社會保障體系不完善或者根本不存在的情況下,土地要素在農民之間平均分配,并按照家庭人口或者勞動力數量進行調整,是在人地關系發生變動時對要素分配不平等的響應[21],維系著社會的穩定和發展。社會保障的基本作用是使勞動力在遭遇突發性破壞事件的打擊時可以降低損耗程度,也即保護作用,然而,這一點經常被研究者所忽略[9]。在生存和發展的機會上,每一個農村居民都可以忍受無法獲得好的非農就業機會或者較高的非農收入的痛苦,然而卻無法面對在失去非農就業機會和非農收入時卻無法重新獲得經營土地的機會[22]。從這個角度講,均分土地的土地調整確保了每個社區成員仍有生存和發展的前提和可能,也即發揮了失業保險的作用。有學者認為這種失業保險的功能是對農村勞動力的保護,提高了農民從事高風險、高回報工作的可能性,有利于勞動力的長期流動,能提高經濟績效[9]。必須指出,由于缺乏進一步的實證研究,目前還無法確定這種功能是否可以抵消土地調整對農業生產績效的負面作用,同時,也不清楚是否存在替代這種功能的其他機制。

(二)土地資源配置效應

多數研究認為土地調整對土地資源利用具有負面影響[6-7],然而這是一種片面的理解,實際上,土地調整在資源配置方面也可以發揮較大作用。首先,土地調整可以改進農業生產的靜態低效率。在家庭承包制實行初期,土地以平均的方式分配給農戶,農戶的家庭人口結構與土地呈現基本的匹配狀態。然而婚喪嫁娶、生育、分家使得勞動力的供給與人口結構發生變化,如果不重新配置人地關系,那么人口變化和外出打工機會的差別將會導致農戶之間的生產力產生較大差異,土地和勞動力的資源配置會出現低效率[4]。此時,通過市場化的流轉可以抵消農戶之間邊際生產力的差異,然而一些地區的土地流轉市場并不活躍,行政化的土地調整就成為糾正靜態低效率的重要方式。通過均分和調整土地,效率損失得到改善。

其次,土地調整可以緩解土地的細碎化格局,提升規模經營。已有研究認為土地均分的調整往往會導致土地的細碎化和分散化,這不僅造成土地資源浪費,而且不利于農事作業和日常管理[23]。但有學者通過對歷史經驗的回顧發現,不能簡單將土地細碎化歸于土地產權制度安排的結果,現階段土地嚴重稀缺、勞動力相對過剩、人力比例過高才是土地細碎化的基本原因[24]。在實踐中,無論是均分土地還是不動面積只調整地塊,只要實現土地的相對集中,“小田變大田”,實現按戶成片耕種,就可以提高土地規模經營,大大緩解土地細碎化的格局,從而提高農業經營效率[25]。而土地調整實現按戶連片耕種后并不排斥土地的進一步流轉,本身并不影響資源配置效率[9]。

(三)鄉村治理功能

在現實中,土地調整除了保障功能與土地資源配置效應,其具有的鄉村治理功能也是其產生的重要原因。首先,通過對土地調整的把控,基層組織可以提高國家政策的執行力,這突出地表現在20世紀90年代稅費負擔的繳納。在稅費改革以前,農民的負擔較重,農戶經營土地的意愿較低,由此產生大量棄耕撂荒行為,然而農業稅費是配額繳納的,這使得基層干部頗感為難:一方面,強制繳納影響穩定的同時又可能造成農戶生活困難,另一方面,完不成繳納任務難以向上級政府交代[26]。此時,村干部積極地將國家的行政職能與土地承包相掛鉤,將稅費負擔分擔到愿意經營土地的農戶頭上,通過把控土地的分配來提高稅費的征收力度,而這在當時也得到了國家的默許[27]。已有研究證實,土地負擔越重的地區,調地的次數越多[16]。

其次,土地調整可以提高村莊公共物品和服務的供給水平。農村公共服務供給不足是中國農村當前的真實寫照,以集體籌資等形式提供公共服務可以有效緩解農村公共服務供給不足的困境。但是,以集體形式提供公共服務面臨著資金不足和利益協調的問題,特別是像水利設施、公路等村莊公共基礎投入,本身需要巨大的資金投入,又需要協調到眾多的農戶。此時,通過土地調整來汲取財力,扮演公共權威協調利益關系,可以促成農民之間的有效合作和組織,降低農民合作與組織的成本,提高公共物品或服務供給的效率[10,27-28]。

再次,土地調整可以化解土地糾紛與矛盾,維護農村社會的穩定:(1)解決因代耕代種或者棄耕拋荒導致的農戶之間的土地權屬爭議。在農業稅費時期,一些農民進城務工,而原有的土地則代耕代種(自己指定或村干部委派)或拋荒,但在此之后很多村莊土地進行了一次或多輪調整,這些農戶并沒有分到土地。2006年農業稅取消后,加之農業補貼政策的推行,種田反而成為一件有利可圖的事情,這些農戶又回來想要回自己的土地。對于少數農戶,還可以通過私下調解予以解決,但當調解不利或農戶達到一定數量形成合力時,調整土地似乎成為了唯一的選擇,否則極有可能引發矛盾和沖突,甚至引發群體性的涉訪涉訟。(2)解決土地征收過程中的土地補償費分配問題。伴隨著城市化、工業化的迅速發展,征地數量驟增,征地補償費己經成為農村的重要收入,而且數額相當可觀,如果分配不公,極易引發矛盾和糾紛。從現實來看,多數村莊選擇了將土地補償費按照人口來進行分配,隨后進行了土地調整的方式[29],這樣做的優勢在于實現了風險分擔與利益共享:其一,貫徹了土地集體所有的原則,照顧了未被征地農戶的利益,實現了利益共享;其二,滿足了失地農戶對土地的需求,經營土地可以提高他們的生活保障水平;其三,在未來土地增值的情況下,可以較好地實現各方的利益共享,特別是減少了原被征地農戶的相對剝奪感。

四、制度依存:土地調整的存在空間

一項制度安排的效率決定于它對付經濟人機會主義行為的優劣,同時其效率還受到周圍現存輔助性制度力度的影響,并且會因輔助性制度的細微差別而大相徑庭[30]。對于土地調整而言,其已嵌入到農村社會的制度安排當中,具有強大的社會心理基礎與制度基礎,這可能是土地調整仍然存續的真正原因。

(一)土地調整的社會心理基礎

一項制度的實施效率依賴于強制性的法律安排與社會認同的一致性程度,即便法律賦權的強制性影響是第一位的,但社會認同決定了制度實施成本的高低,賦予其現實合理性。一般而言,作為家庭承包制內生安排的土地調整是村莊的主觀博弈均衡,代表著村莊成員的社會評判,反映了他們的公平觀念,是一種“地方性共識”。在實踐中,“公平”觀念貫穿了土地調整的整個過程,這并不僅僅是一種策略性表達,其背后折射出了村民的利益訴求[26]。必須指出,這種“公平”觀念并不是一種狹隘意義上的“平均主義”,而是包含了土地權利平等、生存權利平等的意蘊。

1.土地調整反映了村民的土地權利平等觀念。在村民那里,農村土地屬于集體(或國家)所有并不是個人私有*很多農民把國家與集體相混淆,視國家和集體為同等,這種認知上的錯誤主要在于將村集體誤解為國家或鄉( 鎮) 集體的代表而進行土地發包,但基本都認為土地是“公家”的而不是“私人”的。至于“公家”是用“國家”還是“集體”來表述,他們自己也不知道或者認為沒有區別[31]。。而集體(或國家)所有在村域范圍內就是村莊成員所共有,因此,土地按照人口分配,人人有份、機會均等是自然而然的事情。這種觀念即所謂的“集體成員權”,嚴格意義上講是村落社區成員權,這種觀念表達了村民對公平的追求,是村民對村落共同體成員和倫理成員的認同,是基于血緣和地緣關系形成的共同體存在的一種表現[32]。在實踐中,農民對調整的偏好很大程度上是基于這種土地權利平等的觀念,他們認為家里有這么多人,就應該有這么多的地,這是應得的權利,即便調整后得到的土地也并不一定會自己經營。

2.土地調整反映了村民的生存權利平等觀念。在土地仍然發揮社會保障功能的階段,土地調整可以保證新增成員有一份土地,為其提供生存和發展的可能。因而,對于人多地少發展不順的農戶來說,基于生存理性他們會有土地調整的訴求,這種訴求很大程度上是受人民公社時期意識形態的影響,農戶對集體、組織、政府仍存在明顯的人身依賴關系[33]。在實踐中,生存權利平等觀念體現在農戶會將調整土地的訴求直接轉變為基本生存權利的訴求,以此作為討價還價的理由。這并不意味著農戶的生存權利受到實際威脅,其原因在于農戶意識到這種基本人權最難被否定,對土地權利的訴求只有通過生存權的訴求才能得以實現[33]。

(二)土地調整的制度基礎

正如上文所言,制度的相互依存性影響了其效率,對于土地調整而言,由于受到了周圍輔助性制度的支持,特別是來自于村民自治的制度環境和法律法規制度系統的間接性輔助,同時并因替代性制度的運轉首先而獲得了存在空間。

1.調整契合了村民自治制度。關于土地調整的發生機制,有研究關注了村干部的尋租行為的影響,這其實強調了村級調控權過大的事實[15],然而村級組織對土地的調控并非是“隨意”的,也會受到村治的政治框架制約[10]。一些研究發現,當遇到由于人口原因而有人提議實行土地調整時,所在的村民小組會進行民意投票,只有獲得普遍贊同之后才會實行調整,即使是在縣級或鄉鎮干部提議土地調整時,一般也會由村民小組來決定是否實施[12]。換言之,土地調整可能是集體內部民主決策的結果[13],而按照村內民主和多數原則并依據一般化程序來調整土地,就屬于村民自治的正常方式和正常內容[10],在規則上這是符合相關法律、法規、政策的具體條文或精神的。然而,從原則上來看,此時國家如果對地權進行干預就與憲法規定的土地集體所有與村民自治制度的規定有背離。因而,禁止土地調整就不再是一個簡單的政策安排變動,而是涉及到對既有法律、法規系統的整理、修補,特別是對村民自治制度的結構與功能的調整[10]。

2.正式法律禁止調整的不完全性。如果說村民自治制度為土地調整提供了間接性的支持,那么正式規則的不完全性就可以說為調整提供了直接的法律支援。從1984年中央開始限定和抑制土地調整開始,國家對農村土地承包工作的指導性文件都是通過制定政策來實現,直到2002年《農村土地承包法》的頒布才真正以法律形式確立這一規范[19]。雖然法律明確規定“承包期內發包方不得調整承包地”,但同時也留下了一個特殊情形的規定:“承包期內,因自然災害嚴重毀損承包地等特殊情形對個別農戶之間承包的耕地和草地需要適當調整的,必須經本集體經濟組織成員的村民會議三分之二以上成員或三分之二以上村民代表的同意,并報鄉鎮人民政府和縣級人民政府農業等行政主管部門批準。”可以看出,農村土地承包工作最具權威性的法律并沒有完全禁止土地調整,特殊情形下是允許調整的,雖然只是做了原則性說明,并沒有具體的細化,這就為土地調整留下了存在空間。

3.替代性的土地流轉運轉受限。在不斷變化的經濟環境下,隨著外出務工和非農就業機會的不斷增加,土地在農戶之間的轉移變得越來越重要[13]。在提高土地利用效率方面,政府希望通過培育土地市場,引導農戶參與土地流轉來破解公平和效率的難題。然而,這種替代作用的發揮面臨著3個約束條件:(1)現有的土地流轉市場是否運行良好;(2)是否存在一些現有因素阻礙了農戶參與土地流轉;(3)農戶意愿的流轉規模是否都能在交易中實現。一般而言,土地市場同其他市場(如借貸市場)的發展緊密相連,其發育需要較高的經濟發展水平,特別是非農產業的發展[34],但是大多數發展中國家并不具備這樣的條件。從中國的實踐來看,土地流轉市場的發育仍處于初級階段[35],受制度安排、社會環境、政策保障、農戶資源稟賦以及流轉時的稟賦效應等因素的影響[22,36],土地流轉的規模一直滯后于勞動力的轉移速率[36]。由于在短時間內這些問題都無法輕易解決,土地流轉要想完全發揮替代效應仍需要一段時間。

五、改革方向:土地制度改革中的調整

土地調整既具有多重功能又能夠滿足農戶的特定需求,并嵌入到農村社會的制度安排當中,具有強大的社會心理基礎與制度基礎,其存在與家庭聯產承包責任制密切相關。在當前,中國正在進行農村土地所有權、承包權和經營權三權分置的改革,被視為發展現代農業的必由之路,這與此前的家庭聯產承包責任制有很大不同。換言之,基本公平和成員權保障的土地調整所面臨的社會環境可能已經基本改變,已經不符合土地制度改革的方向。因此,未來一方面要健全傳統調整的替代性制度,削弱其社會基礎;另一方面可以有條件地挖掘調整的內涵,發揮產權整合優勢,實現土地細碎化的治理。

(一)傳統調整方式與土地制度改革的效率取向相悖

20世紀70年代末80年代初家庭聯產承包責任制成為農村土地制度一個重要的選項,土地均分和調整成為這一制度的重要內容。基于血緣和地緣關系獲得的成員權身份,農戶天然獲得了土地,并形成了家家有地、戶戶種田的經營格局,解決了農村的公平分配問題,對調動農民生產積極性,提高土地利用效率,發揮了直接的巨大促進作用。然而,追求產權界定公平的調整太過頻繁,將使不穩定性和分散性成為內生的制度缺陷:一方面土地經常均分調整,使農戶無法形成投資的長期預期,另一方面按照遠近好壞統一搭配調整,使得土地不僅分散而且零碎,不利于規模經營的形成,這都不利于農業生產效率的提高。此外,隨著工業化、城鎮化的深入推進與農村土地與勞動力的快速流動,中國農業經營格局正面臨著農業邊緣化、勞動力弱質化的挑戰,這意味著農業發展不僅面臨著“誰來種地”的現實問題,還要破解“怎么種地、如何種好地”的深層難題[37]。因此,理論和實踐都表明了土地制度改革已經不能再堅持以公平優先的取向,傳統均分土地的調整方式已經不符合土地制度改革的方向。

(二)健全傳統調整的替代性制度,削弱其社會基礎

如上文分析,農戶對調整仍然有較高的需求和社會認同,同時相關制度的直接或間接輔助也給調整留下了存在空間,但均分土地的調整方式已經不符合土地制度改革的方向。因此,未來土地制度改革要健全傳統調整的替代性制度,削弱其社會基礎,可以從三方面入手:(1)健全農村社會保障體系,提高農戶的社會保障水平。在農民未進入現代社會保障體系的情況下,土地的社會保障功能對農民非常重要,大多數農民強烈要求土地調整,說明農民對社會保障需求大于對產權穩定的需求[38]。因此,要健全農村社會保障體系,提高農戶的社會保障水平,弱化農戶對土地調整的需求。(2)積極穩妥地推進土地流轉制度,發揮替代調整的效應。已有研究表明,土地流轉市場的出現將會顯著減少土地調整的發生概率[39],但受制度安排、社會環境、政策保障、農戶資源稟賦以及流轉時的稟賦效應等因素的影響[22,36],土地流轉市場的發育仍處于初級階段[34]。因此,要積極穩妥地推進土地流轉制度,發揮流轉的替代效應來破解公平和效率的難題。(3)整合與調試相關制度的理念和功能,壓縮均分調整的存在空間。既然土地調整得到了村民自治的支持,同時正式法律的不完全性也給其留下了存在空間,因此土地制度改革要禁止土地調整就不再是一個簡單的政策安排變動,而是涉及到對既有法律、法規系統的整理、修補,牽一發而動全身[10]。所以,要謹慎考慮和應對不同制度理念的碰撞,調試相關制度的功能,做出妥善安排,壓縮均分調整的存在空間。

(三)發揮新型調整產權整合優勢,緩解土地細碎化困境

未來土地制度改革要解決農業生產的效率問題,特別是現代農業要求的規模化、專業化、集約化問題,就必須緩解土地經營格局的小規模、分散化與細碎化困境,發揮土地調整的產權整合優勢,可以有效治理細碎化,提高規模經營的基礎。以湖北沙洋縣的土地調整實踐為例,該縣在2014年在全縣范圍內結合土地確權工作,通過調整開展按戶連片耕種工作,將農戶原有分散、細碎的地塊調整為1~2片,實現了公共物品的有效供給和土地細碎化的治理,這種制度創新受到了中央政策部門的肯定,被寫入中央一號文件[25]。與傳統的均分土地的調整方式不同,沙洋的調整實踐具有以下內涵:(1)調整的主要目的并不是為了滿足農戶的公平需求而實行均分,而是為了整合分散的產權和治理細碎化,更為重視效率;(2)調整并不是借機收回承包地,也不是為了打亂重分,而是在保持原有承包地面積不變和尊重農戶意愿的基礎上,村組將原來分散的地塊打亂并以連片的形式重新發包給農戶,從而實現農戶家庭內部的連片耕種[25];(3)新型的調整實踐以“不動面積,調整地塊”為主要方式,保證了家庭承包方式、面積、期限的穩定,并充分尊重農戶的意愿,符合國家治理土地細碎化的政策邏輯。通過調整實現按戶連片后,經營土地的分散化、碎片化格局被打破,土地規模經營的基礎提高,便利了管理和降低投入成本,為發展高效生態農業、實現規模化種植創造了條件,從而提高了新型農業經營主體轉入土地的意愿。

[1] 郭曉鳴,徐薇.關于農村土地制度問題的若干思考[J].經濟體制改革,1991(1):83-87.

[2] 冀縣卿,黃季焜,郜亮亮.中國現行的農地政策能有效抑制農地調整嗎——基于全國村級數據的實證分析[J].農業技術經濟,2014(10):4-11.

[3] 豐雷,蔣妍,葉劍平,等.中國農村農地調整制度變遷中的農戶態度——基于1999-2010年17省份調查的實證分析[J].管理世界,2013(7):44-58.

[4] Loren Brandt,李果,黃季娓,等.中國的土地使用權和轉移權:現狀評價[J].經濟學,2004,3(4):951-982.

[5] 譚永忠,何巨,岳文澤,等.全國第二次土地調查前后中國耕地面積變化的空間格局[J].自然資源學報,2017(2):186-197.

[6] Besley T.Property Rights and Investment Incentives:Theory and Evidence From Ghana[J].Journal of Political Economy,1995,103:903-937.

[7] Beekman G,Bulte E H.Social Norms,Tenure Security and Soil Conservation:Evidence From Burundi[J].Agricultural Systems,2012,108:50-63.

[8] 豐雷,蔣妍,葉劍平.誘致性制度變遷還是強制性制度變遷?——中國農村土地調整的制度演進及地區差異研究[J].經濟研究,2013(6):4-18.

[9] 姚洋.中國農地制度:一個分析框架[J].中國社會科學,2000(2):54-65.

[10] 毛丹,王萍.村級組織的農地調控權[J].社會學研究,2004(6):41-59.

[11] 陳柏峰.地方性共識與農地承包的法律實踐[J].中外法學,2008(2):295-308.

[12] 孔濤,Jonathan Unger,劉鵬凌.農村承包地調整的實證研究——通過村民小組數據的分析[J].農業經濟問題,2014(1):87-97.

[13] 姚洋.集體決策下的誘導性制度變遷——中國農村地權穩定性演化的實證分析[J].中國農村觀察,2000(2):11-19.

[14] 央新網.張紅宇詳解土地制度改革:與聯產承包有四方面區別[EB/OL].[2017-06-25].http://www.chinanews.com/jingwei/06-25/51080.shtml.

[15] 錢忠好.農地承包經營權市場流轉的困境與鄉村干部行為——對鄉村干部行為的分析[J].中國農村觀察,2003(2):10-13.

[16] 廖洪樂.農戶的調地意愿及影響因素分析[J].農業經濟問題,2002,23(9):6-10.

[17] 李尚蒲,羅必良.農地調整的內在機理及其影響因素分析[J].中國農村經濟,2015(3):18-33.

[18] 張靜.土地使用規則的不確定:一個解釋框架[J].中國社會科學,2003(1):113-124.

[19] 聶建亮,鐘漲寶.庇護與堅持:農地調整的存續邏輯——基于對湖北邢村的個案研究[J].南京農業大學學報( 社會科學版),2013,13(6):74-83.

[20] 溫鐵軍.農民社會保障與土地制度改革[J].學習月刊,2006(19):20-22.

[21] Yao Y,Carter M R.Specialization Without Regret:Transfer Rights,Agricultural Productivity,and Investment in An Industrializing Economy[R].Policy Research Working Paper,1999.

[22] 張紅宇.中國農地調整與使用權流轉:幾點評論[J].管理世界,2002(5):76-87.

[23] 張紅宇,李偉毅.以起點公平為基礎實現農村土地承包關系長久不變[J].新視野,2013(4):14-17.

[24] 鐘甫寧,王興穩.現階段農地流轉市場能減輕土地細碎化程度嗎?——來自江蘇興化和黑龍江賓縣的初步證據[J].農業經濟問題,2010(1):23-32.

[25] 魏娟,趙佳佳,劉天軍.土地細碎化和勞動力結構對生產技術效率的影響 [J].西北農林科技大學學報(社會科學版),2017(5):55-65.

[26] 劉世定.公共選擇過程中的公平:邏輯與運作——中國農村土地調整的一個案例[M]//劉世定.占有、認知與人際關系:對中國鄉村制度變遷的經濟社會學分析.北京:華夏出版社,2003:143-147.

[27] 田孟.“結平衡賬”:農戶主導型農地確權模式探索[J].西北農林科技大學學報(社會科學版),2015,15(6):15-24.

[28] 朱冬亮.土地調整:農村社會保障與農村社會控制[J].中國農村觀察,2002(3):14-21.

[29] 白呈明.土地補償費分配中的國家政策與農民行為[J].中國農村觀察,2008(5):2-12.

[30] 林毅夫.制度、技術和中國農業發展[M].上海:上海人民出版社,三聯出版社,1993:20.

[31] 高飛.集體土地所有權主體制度運行狀況的實證分析——基于全國10省30 縣的調查[J].中國農村觀察,2008(6):35-43.

[32] 余練.地權糾紛中的集體成員權表達[J].華南農業大學學報(社會科學版),2017(1):37-44.

[33] 申靜,王漢生.集體產權在中國鄉村生活中的實踐邏輯——社會學視角下的產權建構過程[J].社會學研究,2005(1):113-148.

[34] 龔啟圣,劉守英.農民對土地產權的意愿及其對新政策的反應[J].中國農村觀察,1998(2):18-25.

[35] 羅必良.產權強度、土地流轉與農民權益保護[M].北京:經濟科學出版社,2013:445.

[36] 鐘文晶,羅必良.稟賦效應、產權強度與土地流轉抑制——基于廣東省的實證分析[J].農業經濟問題,2013(3):6-16.

[37] 羅必良.農業家庭經營:走向分工經濟[M].北京:中國農業出版社,2017:6-8.

[38] 劉曉宇,張林秀.農村土地產權穩定性決定因素研究[J].農業技術經濟,2008,8(4):11-22.

[39] 楊沂,馬小勇.農村土地制度的深層矛盾與改革設想——以陜西為例分析[J].西北農林科技大學學報(社會科學版),2008,8(1):5-10.

RationalityandNecessityofAgriculturalLandAdjustment——Direction of the Land System Reform

FENG Huachao,LU Yang,ZHONG Zhangbao

(DepartmentofSociology,RuralSocialConstructionandManagement,HuazhongAgriculturalUniversity,Wuhan430070,China)

Land adjustment is an important feature of China’s agricultural land system.Although the benefits of equal distribution are widely recognized,it is worthwhile for us to study and discuss the rationality and necessity of farmers’ equal opportunity to obtain land by means of agricultural land adjustment.This paper argues that:(1) From the point of view of rationality,the land adjustment embodies the collective right of the villagers,and the adjustment can be carried out in the areas of social security,resource allocation and rural governance when the land still assumes the social security function,especially when the land circulation market is limited.(2) From the point of view of necessity,the adjustment fits the villagers “fairness” concept and fits with the villagers’ autonomy system.At the same time,the existing space is obtained because of the incomplete legal formalities and the limited operation of the alternative system.(3) From the overall point of view,the land adjustment based on the protection of fairness and membership rights is not in line with the direction of land system reform.In the future,we must improve the traditional method of land adjustment,weaken its social basis,conditionally play its advantages of property rights integration,and effectively control the fragmentation of land.

land system; land adjustment; land system reform; collective membership; land transfer

董應才)

F321.1

A

1009-9107(2018)01-0010-08

2017-06-01

10.13968/j.cnki.1009-9107.2018.01.02

國家社會科學基金重點項目(16ASH007)

馮華超(1989-),男,華中農業大學農村社會建設與管理研究中心研究人員,博士研究生,主要研究方向為農村土地制度與社會保障。