利益主體權責關系視角下舊城品質可持續提升策略研究

鄭玉梁, 馬 奔

(成都市規劃設計研究院,四川成都 610041)

利益主體權責關系視角下舊城品質可持續提升策略研究

鄭玉梁, 馬 奔

(成都市規劃設計研究院,四川成都 610041)

文章從我國舊城品質提升過程中由于各利益主體權責不清從而導致城市更新活動演變為“一次性”改造工程的現實問題出發,在城市品質要素的構成、城市品質提升的事權關系等基礎分析上,重構了不同利益主體在舊城更新中的權責關系,并以成都市少城片區有機更新為例,提出了基于權責關系重構的城市品質提升策略。

利益主體; 城市品質; 舊城更新; 權責關系

城市有機更新實際操作中,各類利益主體在舊城更新中的事權范圍并不明晰,責任履行的機制尚不健全,導致城市更新活動演變為“一次性”的改造工程,這種現象與城市更新的本質理念并不切合。本文從梳理利益主體權責關系出發,試圖構建一套整合多方權責的有機更新機制,規范并引導各利益主體的更新行為,以使得舊城品質得到可持續的提升。

1 城市品質要素構成

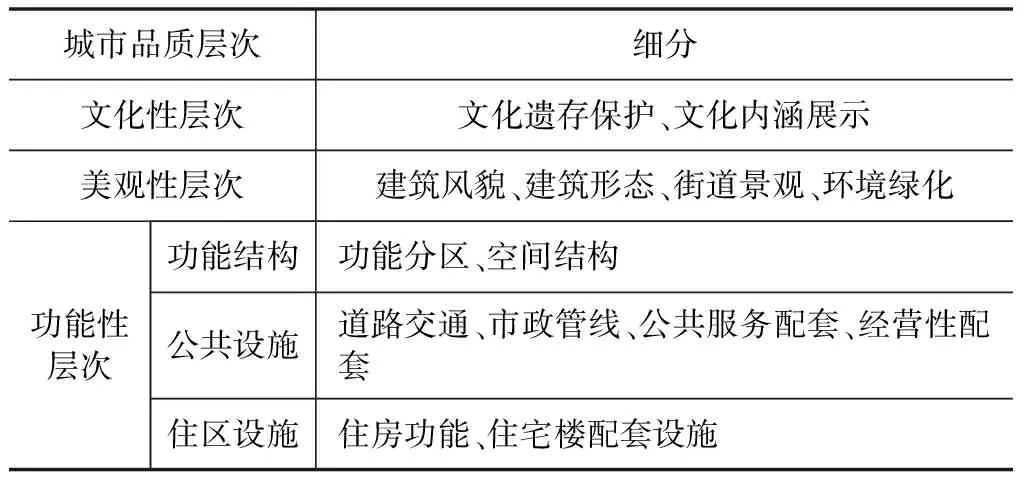

城市品質是反映城市居民生活質量、城市文化內涵和城市整體形象的統一體。依據人對于城市的需求層次,可以將城市品質分為三個層次,即功能性層次、美觀性層次和文化性層次[1](表1)。

表1 城市品質要素細分

2 城市品質提升的事權關系

2.1 利益主體的界定

2.1.1 地方政府

地方政府主要通過公共政策制定與項目實施的方式推動開展舊城更新。地方政府的定義包含兩個維度。一是按照行政事權橫向劃分,參與到更新活動中規劃、審批、建設等環節的各個行政部門。二是從縱向結構劃分,包括市、區、街道、社區等對城市更新項目行使對應事權的不同等級管理機構。

2.1.2 投資經營者

投資經營者是受自利性驅動而參與到城市建設中的主體,從參與城市更新的范圍上來區分,包括負責大片區整體更新改造的大型開發商、單個地塊開發建設的地產開發商以及緊鄰城市公共空間的店鋪經營者。

2.1.3 公眾

公眾即是指居住、生活、工作以及短暫到訪舊城區域的個體。城市更新活動會不同地程度影響這些群體在區域中的生活和體驗質量,他們是舊城更新中最為重要的利益主體,代表了廣大人民群眾對于舊城品質的訴求。

2.2 傳統以政府為主導的城市品質提升行動中的現實特征

(1) 文化性層次:傳統行政手段難以賦予地方文化鮮活生命力。在文化性要素方面,地方政府需要承擔保護地方文化遺產、彰顯地方文化內涵的責任。文化彰顯單依靠地方政府并不能將很好的實現地方文化資源活化利用、文化氛圍與城市生活充分融合的目標。對于投資經營者來說,圍繞地方文化資源進行商業活動和相關建設是提升自身價值和形象的較好選擇,也能在一定程度上彌補地方政府在文化展示上的短板。但投資經營者對文化資源的利用也需要在系統框架下進行,才能在整體層面取得最好成效。

(2) 美觀性層次:地方政府有限的管理精力難以實現精細和高效的管控。在美觀性要素方面,地方政府所慣常使用的控制與整改措施可以從整體層面收得較好的城市形象效果。但在管理成本和精力的制約下,地方政府在街道環境、店招牌匾、住宅樓外立面附屬設施等一些較為細節的城市形象影響要素上并不能實現精細化管控,需要投資經營者、社區居民在一定的導引規范下進行自主整治改造。

(3) 功能性層次:有限空間資源和不健全的政策機制影響城市品質提升效率。在功能性要素方面,受制于舊城空間的有限,政府在空間資源調配上往往顯得捉襟見肘。投資經營者的自主經營活動能提供豐富的業態,也能夠為政府減輕公共基礎配套設施建設的壓力。但同時,影響居民正常生活、與片區定位不符、影響公共環境的業態功能需要在系統規則框架下進行疏解和置換,對于這類情況,政府層面并無健全的配套機制予以解決。

2.3 傳統權責關系中城市更新活動的局限性

在城市更新的傳統權責關系中,各利益主體的響應空間明確,利益類型多元化且存在沖突,形成劃分清晰的事權范圍以及“各掃門前雪”的權利義務關系。在此背景下,受制于分散產權以及利益平衡機制的缺失,多元主體通力合作存在局限性,城市更新推進緩慢。

2.3.1 地方政府——主導公益性城市空間

地方政府在舊城更新中處于絕對主導地位,基于政治理性與社會理性,通過公共財政支出對市政基礎設施、廣場、綠地等公益性城市空間要素進行系統提升。其中,主要收益包含三個方面:一是公共環境收益,促使城市與地區產業層次與品質特色的提升,直接提升了城市競爭力,并間接提升區域內未出讓的土地收益。二是社會和諧收益,以城市品質提升為民生工程,提升政府在開發商以及居民心目中的社會輿論與形象地位。三是政績工程收益,在面臨更高層級政府部門的績效考核時,難免體現出“公司化”特征,通過“城市更新”為代表的資源密集型城市管理行為展示政府能力。

2.3.2 投資者——主導經營性城市空間

投資者與開發商是市場的參與者,也是城市更新項目的開發建設實施者,基于經濟理性,以商業經營收益作為唯一目標,優化其產權范圍內城市空間的形象,并積極提升業態,營造良好的體驗空間。明確的利益訴求導致開發商對于城市更新中各項規劃控制指標較為敏感,其積極性也由商業盈利所支配。一方面,為了共同提升城市品質,開發商有意愿配合政府與公眾,塑造優質城市空間環境;另一方面,開發商在城市更新中傾向于回避與政府界定不清的公共義務,尤其對于公益性城市空間的更新改造,以節約開發建設成本為主要考量。

2.3.3 住區居民——主導私有性城市空間

城市居民往往是被動拆遷對象,基于經濟理性,追求符合自身利益的更新行為,體現“嚴以律人、寬以待己”的特征。針對私有性城市空間,居民更新動力為提升內部居住環境與生活便捷程度,通過增設電梯、附屬配套設施、整治綜合環境等行為實現,部分私有產權居民致力于美化房屋內部環境,以提升房屋出租價值。但總體來講,住區居民對公益性城市空間的品質提升缺乏影響,也過于維護個人自身利益,期望直接獲取交通更便捷、環境更優美、鄰里更和諧的收益,也能夠分享到土地價值提升帶來的私有房產的增值收益。

3 不同利益主體在舊城更新中的權責關系重構

3.1 利益主體權責聯結機制構建

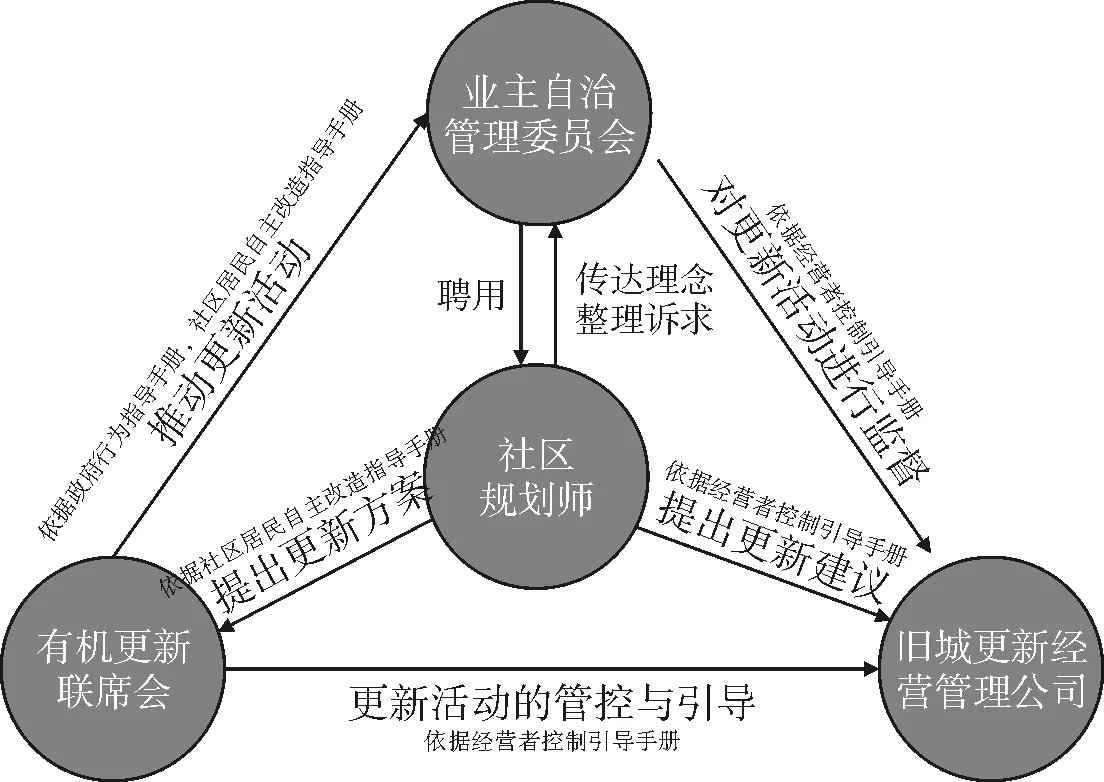

當前利益主體權責關系下,地方政府與開發商之間在舊城更新中針對規劃條件開展博弈,存在制度性沖突;地方政府與住區居民之間可能因公共利益界定不清,使得更新活動中居民利益可能受到侵犯,造成分配性沖突;開發商與住區居民之間因權利空間再分配缺乏規則、利益分享缺乏公平機制,導致社區歸屬感消失、社會網絡斷裂。為推動舊城有機更新,持續提升城市品質,基于地方政府、開發商、住區居民現有沖突特征,突破傳統權責空間劃分,將舊城區域作為有機整體,構建三方利益聯結機制(圖1)。

圖1 利益聯結機制構建與機構設置

首先是堅持人性尺度,以優化空間布局、提高產業結構為主要目標,確定片區更新與品質提升的總體發展定位。其次是設置專業機構,代理各利益主體。由規劃部門牽頭,聯合建設等相關部門成立片區有機更新聯席會,負責統籌、組織、推動片區內的有機更新活動;由街道辦牽頭,當地居民聯合成立片區業主自治管理委員會,監督片區內的有機更新活動;成立片區有機更新經營管理公司,統籌負責片區的產業運營。最后是完善社區規劃師制度,以規劃師作為利益聯結的核心主體,秉持社會經濟雙重理性,以專業能力傳達有機更新理念、指導各類權責空間的有機更新。

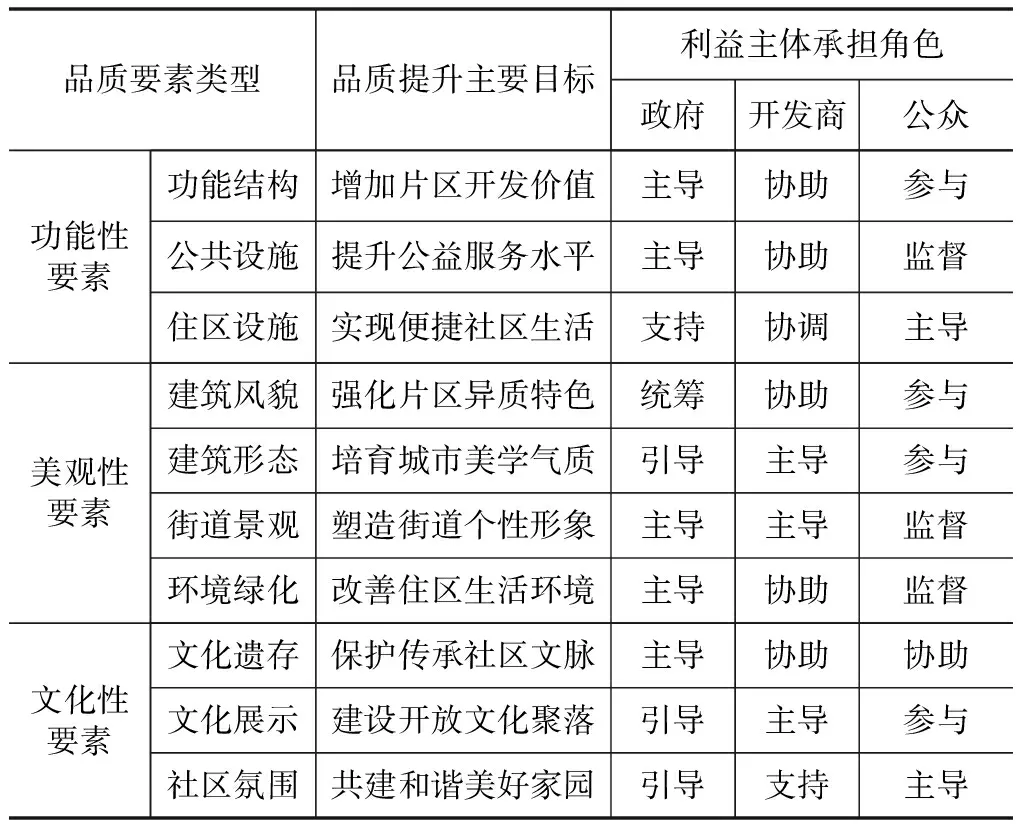

3.2 立足品質要素提升的利益主體角色劃分

基于功能性、美觀性、文化性的品質要素層次與具體類型,確定品質提升的主要目標。由政府主導的品質要素包括功能結構、公共設施、街道景觀、環境綠化、文化遺存等內容,主要體現了政府部門對于城市基本公共產品的供給,從而提升城市運行效率。由開發商主導的品質要素包括建筑形態、街道景觀、文化展示等內容,主要體現對于片區亮點的塑造,提升片區獨特性、差異性,保持片區活力與發展潛力。由公眾主導的品質要素包括住區設施、社區氛圍等內容,以提升便利性與宜居性為目標,從硬件設施的改造和文化氛圍的營造,主要由社區居民為主導角色。品質要素提升的利益主體角色劃分見表2。

表2 品質要素提升的利益主體角色劃分

4 基于利益主體權責關系重構的舊城品質提升——以成都市少城片區為例

4.1 功能性層次的提升

4.1.1 功能結構

依據少城片區的總體定位,將少城分為文化旅游發展區、創意文化產業區、居住生活區等三個功能分區,在少城有機更新導則中明確各個功能分區的主導業態類型、業態形式及建設方式等,并明確具體的支持政策和限制條件。

4.1.2 公共設施

少城片區公共服務配套的缺口集中在養老服務設施、旅游基礎服務設施和體育運動設施等三個方面。地方政府需要制定包括拆舊建新、功能置換、閑置空間挖潛等在內的保障措施,推動養老服務設施、旅游基礎服務設施和小型運動場地的建設實施。另一方面,還需要在公共服務設施緊缺但可利用空間有限的地區針對性推行共建政策,通過容積率補償等優惠措施鼓勵開發投資商負擔一部分公共服務配套的建設。最后,居民自治委員會需要統籌和梳理當地居民的實際訴求,及時反映對片區內公服設施的需求。

在道路交通方面,首先地方政府需要對片區內道路公共空間進行人行化改造,包括道路斷面、交叉口、停車空間、慢行步道、道路附屬設施等方面。其次,根據少城南北向道路聯系較少的特征,地方政府需同當地居民、投資開發商等群體協商的基礎上,打通南北向人行通道。最后,在投資經營者對其權益地塊進行改造、重建、新建時,地方政府應當明確其機動車出入口設置原則,避免不合理的機動車出入口加重片區交通擁堵。

4.1.3 住區設施

首先需由地方政府針對既有住宅增設電梯、既有住宅重建、老舊居住區增設公共配套設施、老舊居住區綜合環境整治等常見住區設施更新訴求建立完善的機制保障,明確各項更新的申報條件、申請主體、申請要件和申報程序。然后,由居民自治委員會統籌片區內居民的更新訴求,由居民為主導進行相應的更新活動。

4.2 美觀性層次的提升

4.2.1 建筑風貌與建筑形態

地方政府須明確少城片區內各功能區對應的建筑的形制、色彩、材質及建筑構件的相應要求,以及寬窄巷子歷史文化保護控制區、少城格局控制區以及濱河區等建筑形態分區內的建筑高度、建筑密度、建筑布局模式、建筑后退紅線距離、容積率等對應要求,要求對應分區內的投資開發者和居民進行更新活動時均按照以上具體風貌和形態控制要求執行。

4.2.2 街道景觀

地方政府應依據街道功能特色,對標識系統、街道小品、人行空間、公共設施、行道樹等公共部分進行統一整治改造。對于商場、店鋪及居民小區臨街面等公共空間與私人空間交接處,提出包括門前盆栽綠化、店招牌匾、建筑附屬設施的自主營造范式,由對應利益主體進行自主設計和更新。

4.2.3 環境綠化

地方政府須推動片區內規劃綠地的實施,并在街巷邊角空間增設微綠地。同時,地方政府須明確提出片區內圍墻設置的范式,引導相關利益主體對消極墻面進行垂直綠化或破墻見綠。

4.3 文化性層次的提升

4.3.1 文化遺存保護

地方政府須承擔少城文化保護的主要責任。對少城獨特的路網格局進行保護,禁止調整少城自清康熙年間所形成的道路寬度、長度和走向,對于目前商業街至商業后街已被現狀建設截斷的部分,在未來所涉及地塊重建時應當按照原有路網格局予以恢復。另外,對片區內歷史文化街區、歷史建筑和院落、歷史構筑物、古樹名木等文化遺存進行普查和登記,對于已經納入相關法定保護名錄的遺產進行嚴格保護。

4.3.2 文化內涵展示

地方政府應當同投資開發商和居民共同展示少城文化內涵。首先,對于存在物質文化遺產的更新地塊,應當給予鼓勵措施,引導投資開發商結合對應文化遺產內涵進行包括特色業態設置、特色景觀營造等在內的展示措施;其次,政府應當鼓勵舉辦體現當地特色的節事節慶活動,如廟會、花燈集市、書畫展覽、音樂節、跳蚤市場等。最后,對于能夠充分體現休閑氛圍的特色商業形式,應當結合投資開發者的實際需要和居民正常生活的合理保障予以政策支撐,如將店鋪外立面至人行道之間的一定范圍劃為合理外擺區。

[1] 周凱龍. 基于城市品質提升的肇東城市中心區更新規劃研究[D].浙江大學,2013.

[定稿日期]2017-11-22

鄭玉梁(1988~),男,碩士研究生,工程師,研究方向為舊城更新;馬奔(1989~),男,碩士研究生,工程師,研究方向為舊城更新。

TU-023

A