一種基于ELM預測的NDN移動性支持方法

曲樺,李巖松,趙季紅,3,趙東旭,趙建龍

?

一種基于ELM預測的NDN移動性支持方法

曲樺1,李巖松2,趙季紅1,3,趙東旭2,趙建龍2

(1. 西安交通大學電子與信息工程學院,陜西 西安 710049;2. 西安交通大學軟件學院,陜西 西安 710049;3. 西安郵電大學通信與信息工程學院,陜西 西安 710061)

命名數據網絡(NDN)架構是信息中心網絡思想指導下的新一代網絡架構,移動性支持方法是命名數據網絡架構下的主要研究點。傳統的生產者端移動性支持方法都采取事后應對的方式,對消費者而言,該方法無法保證切換過程的透明性。針對上述問題,提出了一種基于ELM預測的移動性支持方法PB,該方法對原有前向轉發表進行修改,并增加了新的控制消息分組使得網絡中相應節點可以針對預測算法的結果進行提前調整,并且興趣分組多播的方式使得無論何時發生切換,生產者終端都能立即對興趣分組進行響應,同時方法針對預測可能失敗的問題提供了快速恢復網絡原有狀態的方法。仿真實驗表明,本文提出的PB移動性支持方法相比于RP和IP移動性支持方法能顯著降低切換時延,減少因切換導致的分組丟失。

命名數據網絡;移動性支持;ELM預測;切換時延;分組丟失

1 引言

隨著社交網絡、云存儲、視頻網站和數據類應用等的流行,網絡呈現出以信息內容為中心的發展趨勢。網絡的使用已經偏離了現有網絡當初的設計原則和設想,現有網絡在安全性、移動性、可靠性、可用性、可擴展性等方面存在著極大的挑戰[1]。面對上述問題,命名數據網絡(named data networking,NDN)[2]應運而生,NDN是一種能夠滿足用戶信息傳遞需求的新型體系架構,NDN采用以內容為中心的通信方式。在NDN架構中,移動性是其核心思想之一,引起了研究者們的廣泛關注。

最初的NDN架構設計默認提供消費者端移動性的支持,但是,對于作為內容提供者的生產者端的移動性仍需要額外的策略進行支持。生產者端的移動性看似類似于IP網絡下的移動性,實則不然。IP網絡下的終端移動性帶來的問題是如何將數據傳遞給一個移動節點,而NDN的一個特點是“拉取式”的內容服務,即數據傳輸是由消費者發起的。NDN中生產者端移動性帶來的問題是如何從一個移動節點處獲取內容。

參考文獻[3,4]對NDN已有的移動性支持方法進行了很好的總結,為了解決生產者端移動性的問題,一個方向是利用中間節點RV(rendezvous point)找出生產者端的位置。在這個方向中,興趣分組被導向生產者端,這類似于IP網絡中將數據導向移動用戶,可以借鑒IP網絡中解決移動性問題的方式。另一個方向是保證生產者端的內容更容易被找到,這個方向包括兩種具體方案,其一是利用NDN以數據為中心的特點,所有數據都是被全局唯一命名的,這樣就很容易使數據和它的原始生產者解耦,比如由移動節點提供的數據都被移動到一處固定的、容易被找到的位置;其二是對于生產者在給定位置生成的數據,可以使數據的名字固定并且獨立于移動終端,這樣的數據命名使得消費者的興趣分組能夠被導向該位置。

本文提出的PB移動性支持方法,通過預配置網絡,在生產者發生切換時消費者仍可以享受無縫的內容傳輸服務。PB移動性支持方法中重構了網絡架構中原有的轉發表,設計了控制分組,從而實現對網絡的預配置,設定了路由器針對不同類型控制分組的響應方式,并根據預測結果的成功與否對網絡的預配置進行保存或恢復,本方法使得生產者的移動切換面向消費者透明。通過引入預測過程,本方法區別于已有移動性切換方法的事后調整策略,網絡設備預配置在切換前與內容傳輸同步進行,以低帶寬代價提升內容向用戶的響應速度,降低因移動性切換帶來內容響應的額外時延。

2 相關研究

NDN中節點的移動性分為消費者端移動性和生產者端移動性。NDN中節點緩存的存在使得消費者端的移動性可以得到很好的解決,當消費者向網內發送數據分組之后位置發生了移動,數據分組按照興趣分組的轉發路徑進行回溯時不能在原有的邊緣節點找到消費者,邊緣節點就可以將內容緩存到節點上,消費者重新和網絡取得連接后,只需要重新發送興趣分組,節點就可以在緩存中將內容返回給用戶,而不需要消費者重新到內容服務器獲取內容。

人們對于移動性支持策略的研究專注于解決生產者端移動性的問題。解決生產者端移動性問題的關鍵所在是實現生產者生產的內容和生產者位置進行解耦合。內容根據獨一無二的標識(identifier)進行區別,生產者的位置需要用定位器(locator)進行確定。根據已有方法將兩者進行分離的程度,已有方法可以被劃分為部分分離(partial separation,PS)方法和完全分離(total separation,TS)方法。在PS類方法中,移動生產者收發分組的路徑中存在一個網關。此類方法使得內容標識和定位器在網關和移動生產者之間的傳遞路徑上進行分離。而相應地,在TS類的方法中,存在一個獨立的系統負責記錄內容標識和位置之間的綁定關系。當需要尋找內容或者終端時,請求就首先被發送到獨立系統中查詢生產者的位置。然后興趣分組帶著內容的標識和生產者位置信息就可以依據最短路徑被轉發到相應的目的地。

參考文獻[5,6]介紹了一種間接的移動性支持策略,首先鏈路層向生產者預告了切換的到來,生產者就向原間接點(indirection point,INP)發送注銷(DE-registration)分組通知原接入點切換的到來。生產者重新連入網絡后,它向新的間接點發送注冊(registration)分組告知它的接入以及原接入點的位置信息。新接入點發送通知(notification)分組告知原接入點該生產者已經重新連入網絡,然后接入點發送另一個通知分組給消費者通知它的新位置。間接點的方式缺點是顯著增加了分組的封裝和解析過程的開銷,消費者的平均請求時延大大增加。

考文獻[7-10]都講述了一類基于名字解析的移動性支持方法,管理和維護內容源當前的位置信息,例如:參考文獻[7]的RP、參考文獻[8,9]的DNS服務器以及參考文獻[10]的HR。在該方法中,當內容源移動切換后,將向名字解析服務器發送位置更新消息,已更新該內容源位置的名字解析服務器可提供內容的名字與其當前位置信息之間的映射關系。若用戶在預定時間內未取回之前請求的內容,將發送查詢請求消息至名字解析服務器,查詢可提供該內容的內容源的當前位置。隨后,用戶可依據回復消息重傳興趣消息至內容源移動前換后的位置。這種基于名字解析的方法采用極其被動的切換策略,從而帶來極大的切換中斷時延。

參考文獻[11]提供了一種使用多播解決移動性問題的方法。當生產者移動時,它的當前接入點(current point of attachment,C-POA)依靠鏈路層的幫助預測可能的接入點(potential point of attachment,P-POA)集合。C-POA根據消費者的需求和路由可拓展性的因素決定要發布前綴的長度,使得C-POA和所有P-POA都可以收到相應興趣分組的多播副本,但是這種方法的路由開銷很大。

參考文獻[12]提供了一種基于路由更新的移動性支持方法。在切換過程中,生產者首先通知原接入點,若到來的興趣分組的目的地是該生產者,則原接入點緩存該興趣分組。當生產者重新連入網絡后,會向它原接入點發送一個虛擬興趣分組來觸發新接入點和原接入點之間的節點更新它們的FIB表來正確轉發興趣分組。當原接入點收到虛擬興趣分組之后,它把緩存的興趣分組轉發到生產者新的位置。由于方法中涉及緩存和轉發,此方法會帶來不小的切換時延和路由更新開銷。

基于傳統移動性支持方法的弊端,本文引入了ELM預測機制。極限學習機(extreme learning machine,ELM)是由黃廣斌[13]提出的求解單層神經網絡的算法。極限學習機是一種前向神經網絡,可用于特征學習、分類、聚類、回歸等問題。由于其簡潔的結構和較高的運算速度,同時可以避免結果陷入局部最優,近年來得到了較廣的應用,并擴展到了復數域。ELM最大的特點是相對于傳統的神經網絡,尤其是單隱層前饋神經網絡(single-hidden layer feedforward neural network,SLFN),在保證學習精度的前提下比傳統的學習算法速度更快。基于ELM預測機制的PB移動性支持方法使得網絡設備預配置在切換前與內容傳輸同步進行,提升了內容向用戶的響應速度,降低了因移動性切換帶來內容響應的額外時延。

3 PB移動性支持方法

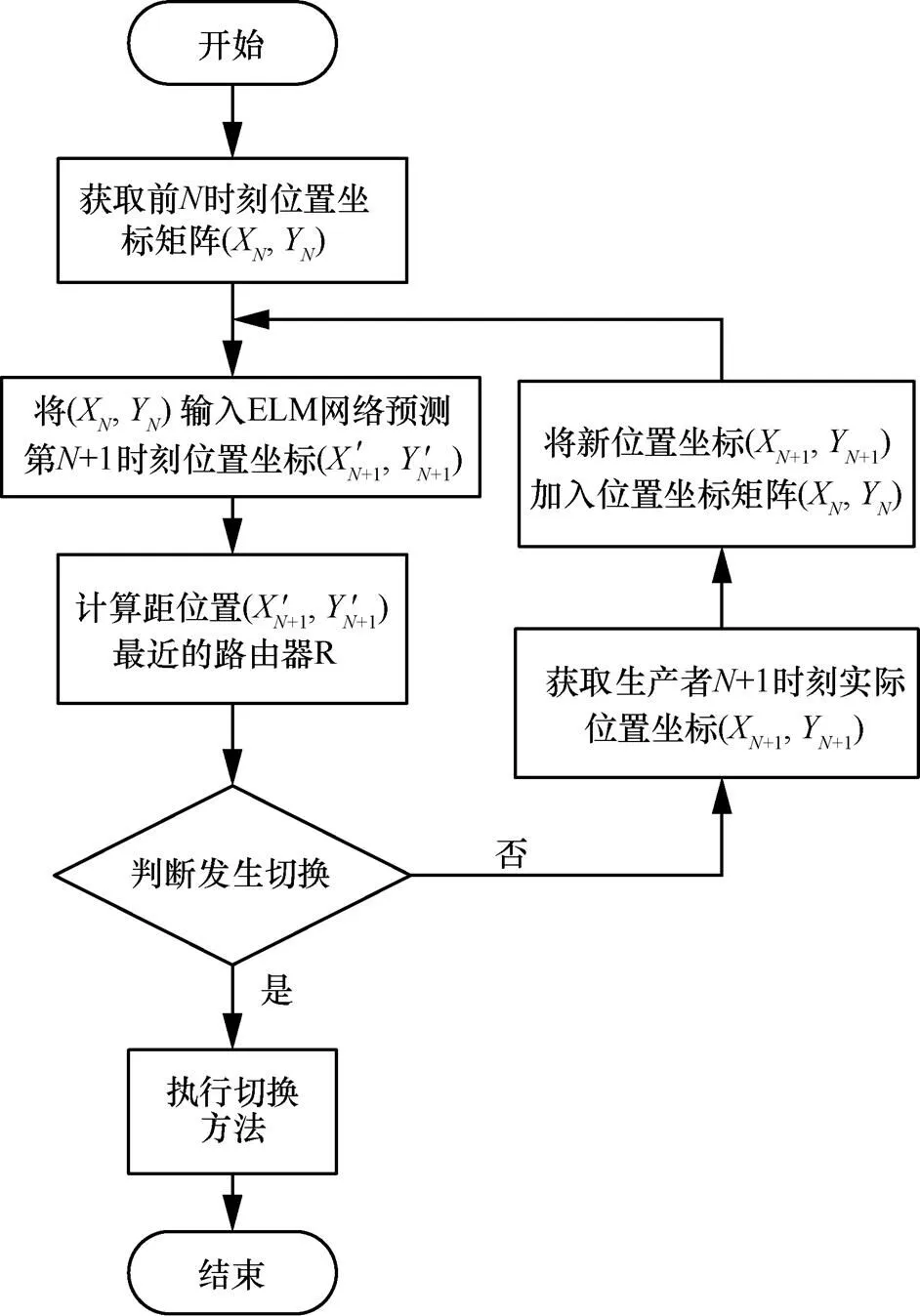

3.1 基于ELM算法的位置預測

圖1 使用ELM算法的位置預測流程

具體操作步驟如下。

步驟3 計算與該坐標距離最近的路由器R。

步驟4 間隔時間后計算新的終端坐標位置,并將此坐標加入位置坐標矩陣,使用更新后的矩陣預測下一時刻終端的位置坐標。重復步驟2~步驟4。

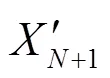

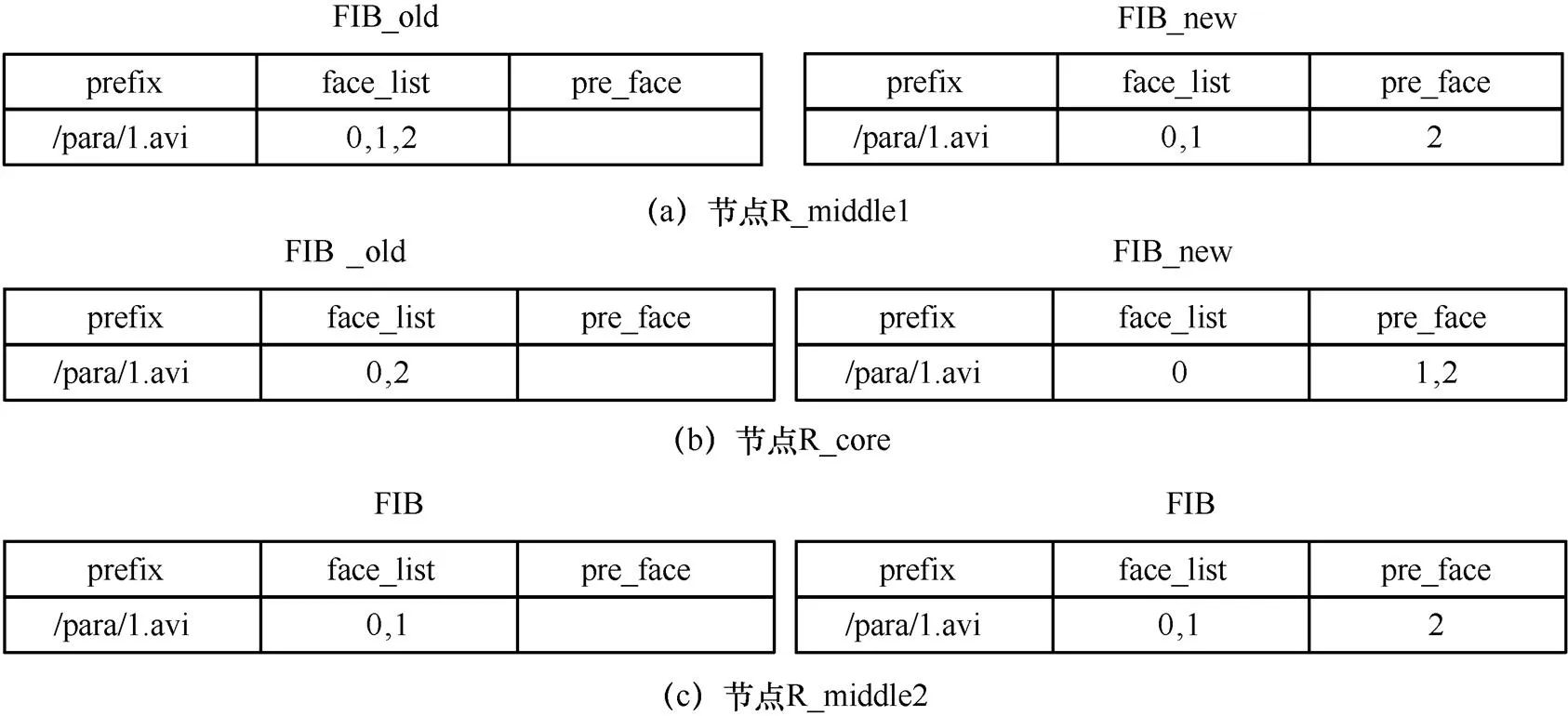

3.2 修改原FIB表結構

如圖2(a)所示,根據本文移動性支持方法的需求,本文對NDN架構下原有FIB表結構進行了修改。增加預修改端口(pre_face)表項,該表項用于臨時存儲路由器預配置需要修改的端口。預配置過程中,路由器將連接原接入點路由器方向的端口由特定內容前綴的face_list移至pre_face中,并在預測成功時從FIB表中刪除;路由器將連接新接入點路由器方向的端口添加至特定內容前綴的pre_face中,并在預測成功時移至face_list中。特定內容指預測切換的生產者所提供的內容。

3.3 新增控制消息分組

為了實現本文所述NDN移動性支持方法,需要增加3種控制分組類型,用于進行與移動性切換相關節點之間的消息傳遞,如圖2(b)所示。

圖2 修改表結構和新增消息分組結構

3種修改網絡配置的控制分組的生成條件、生成位置、轉發方式及作用如下所示。

(1)預修改分組(pre_modify)

當預測到終端的切換時,由原接入點路由器生成,經由核心路由器發往預測的新接入點路由器,對轉發經過的所有路由器的FIB表進行預修改來處理預測的切換過程。

(2)修改確認分組(modify_confirm)

預測成功時,終端與新接入點路由器取得連接,由新路由器生成,經由核心路由器發往原路由器,對路徑中的路由器的預修改內容進行保存。

(3)修改取消分組(modify_cancel)

預測失敗時,終端未發生切換,由原接入點路由器生成,經由核心路由器發往預測的新路由器,取消對路徑中的路由器做出的預修改。

中間路由器對于3種控制分組的響應如下。

(1)分組中的標志位為0

? 收到pre_modify分組,將接收端口號由FIB中content_prefix對應表項的face_list 移動到pre_face中。

? 收到modify_confirm分組,將接收端口編號由FIB中content_prefix對應表項pre_face刪除。

? 收到modify_cancel分組,將接收端口編號由FIB中content_prefix對應表項的pre_face刪除。

(2)分組中的標志位為1

? 收到pre_modify分組,將接收端口編號添加到FIB中content_prefix對應表項的pre_face中。

? 收到modify_confirm分組,將接收端口編號由FIB中content_prefix對應表項pre_face移動到face_list中。

? 收到modify_cancel分組,將接收端口編號由FIB中content_prefix對應表項的pre_face中移回到face_list。

如圖2所示,預修改分組的內容包含:內容名(content_prefix),即將發生切換的終端所提供內容的名稱;標志位,路由器根據分組類型和該字段取值確定對預修改端口的移動或增刪;定位器(locator),用于定位特定核心路由器,其與原接入點路由器和預測的切換后接入點路由器相連;可選部分,用于功能拓展。修改確認分組沿著預修改分組的轉發路徑轉發,修改取消分組沿著預修改分組轉發的反向路徑轉發,故這兩種分組中沒有定位器字段。

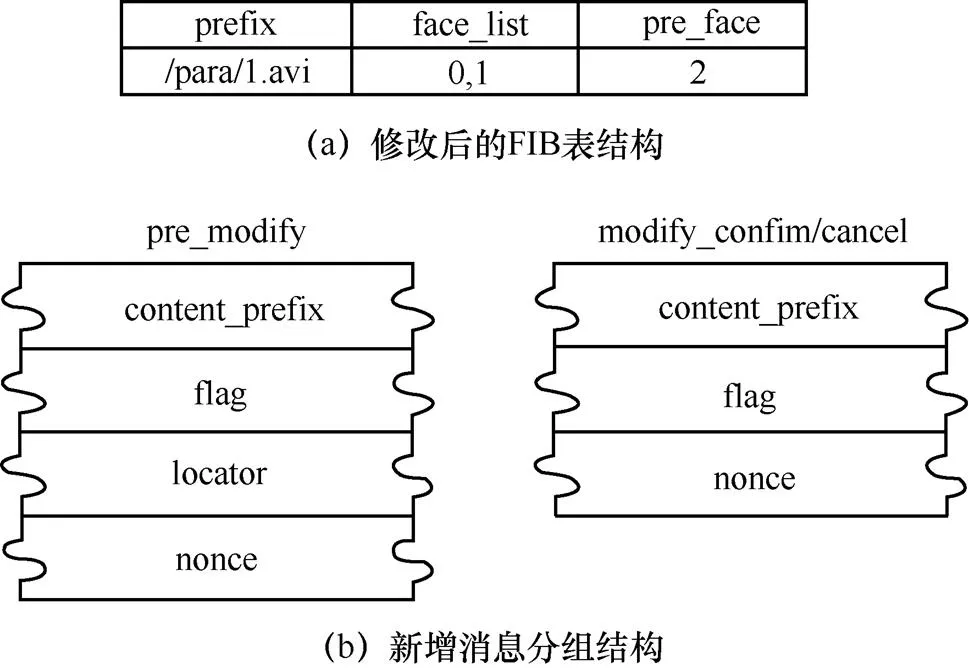

3.4 具體流程

如圖3所示,基于以上對FIB表做出的修改,當接入點路由器預測到生產者終端的切換時,路由器可生成預修改分組將該切換告知網內與切換相關的所有路由器完成預修改過程。若切換真實發生,生產者的新接入點生成修改確認分組,告知相關路由器將預修改內容保存下來,完成修改確認過程;若切換沒有發生,預測的接入點路由器生成修改取消分組,將相關路由器恢復到預測前的狀態完成修改取消過程。

圖3 基于預測的切換方法總流程

將上述流程中的預修改過程、修改確認過程和修改取消過程展開后的方法具體流程如下。

步驟1 邊緣路由器根據終端歷史位置信息,使用極限學習機算法,預測其下一時刻的位置。

步驟2 邊緣路由器預測到某終端將發生切換時,產生預修改分組,分組中分組含該終端所提供內容的前綴,并將標志位置0,向特定核心路由器轉發。

步驟3 中間路由器在FIB表中查找預修改分組中的內容前綴對應的表項,將預修改分組的到來端口號由face_list移至pre_face中。

步驟4 核心路由器在FIB表中查找預修改分組中的內容前綴對應的表項,將預修改分組的到來端口號由face_list移至pre_face,并在pre_face中添加朝新邊緣路由器轉發的端口號,標志位置1。

步驟5 中間路由器在FIB表中查找預修改分組中的內容前綴對應的表項,在pre_face中添加朝新邊緣路由器轉發的端口號。

步驟6 新邊緣路由器收到預修改分組后,按原路徑返回success分組完成預修改過程。

步驟7 若終端重新與新邊緣路由器取得連接,則預測成功,進行步驟8~步驟12;若終端未發生移動,仍連接在原邊緣路由器上,則預測失敗,進行步驟13~步驟17。

步驟8 新邊緣路由器產生修改確認分組,標志位置1,并向網內轉發。

步驟9 中間路由器收到修改確認分組后,將pre_face中的端口號移至face_list。

步驟10 核心路由器收到修改確認分組后,將該分組的到來端口號由pre_face中移至face_list,刪除其余端口號,并將標志位置0。

圖4 PB移動性支持方法簡單分析模型

步驟11 中間路由器收到修改確認分組后,刪除pre_face中的端口號。

步驟12 原邊緣路由器收到修改確認分組,返回success分組,完成修改確認過程。終端切換到新邊緣路由器,興趣分組根據修改后的FIB表被路由到終端現在的位置。

步驟13 原邊緣路由器產生修改取消分組,標志位置0,并向網內轉發。

步驟14 中間路由器收到修改取消分組后,將pre_face中的端口號移至face_list。

步驟15 核心路由器收到修改取消分組后,將該分組的到來端口號由pre_face中移至face_list,刪除其余端口號,并將標志位置1。

步驟16 中間路由器收到修改取消分組后,刪除pre_face中的端口號。

步驟17 新邊緣路由器收到修改取消分組,返回success分組,完成修改取消過程。終端仍連接在原路由器上,興趣分組按照原FIB表被路由到終端原位置。

3.5 方法簡單模型分析

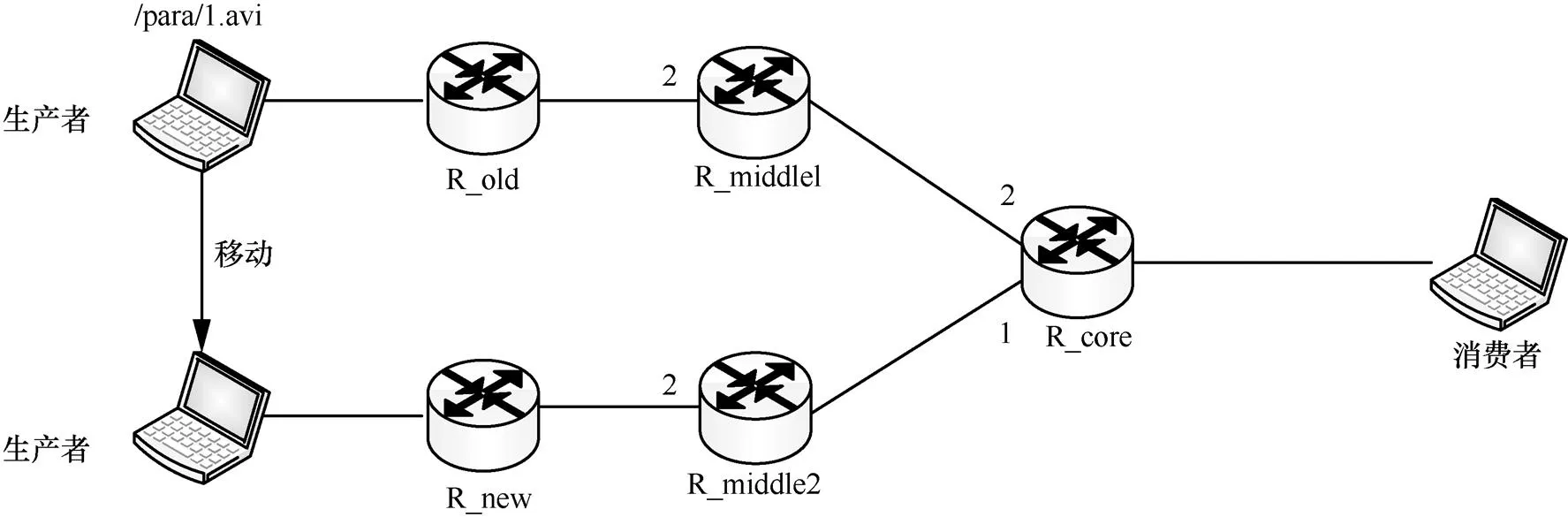

如圖4所示,消費者(consumer)正在請求生產者(producer)的內容/para/1.avi,原接入點路由器R_old經過ELM算法計算,預測生產者將由原接入點路由器R_old 切換到新接入點R_new,此時R_old生成pre_modify分組,分組中內容名為/para/1.avi,locator的內容為R_old和R_new的核心路由器R_core,中間路由器R_middle1收到該分組后對FIB表做出修改,如圖5(a)所示,將分組到來端口號2從face_list 移動到pre_face中;當核心路由器R_core收到該分組后對FIB作出修改如圖5(b)所示,將分組到來端口號2從face_list 中移動到pre_face 中,并添加轉發出去的端口號1;當中間路由器R_middle2收到該分組后對FIB表做出修改,如圖5(c)所示,添加需要轉發該分組的端口號2;R_new收到該分組后按原路徑返回success信號,至此預修改過程完成。

若預測成功,生產者與R_new取得連接,則由R_new生成modify_confirm分組,將R_middle2中端口號2移動到face_list中;將R_core中收到分組的端口號1由pre_face移動到face list中,并將余下的原內容轉發端口2從pre_face中刪除;將R_middle1中pre_face中的端口號2刪除,R_old收到該分組后按原路返回success信號,完成修改確認過程。

若預測失敗,生產者未發生移動,則有R_old生成modify_cancel分組,將R_middle1中pre_face中的端口號2移回到face_list中;將R_core中接收該分組的端口號2由pre_face移回到face_list,并將余下的轉發端口1從pre_face中移除;將R_middle2中pre_face中的端口號2刪除;R_new收到該分組后按原路返回success信號,完成修改取消過程。至此,一次完整的使用ELM算法的無縫切換過程完成。

圖5 方法執行前后節點FIB表內容對比

通過以上方法在簡單模型上執行過程的描述可以看出,通過控制消息分組在節點間的傳遞,節點利用新增的pre_face表項將生產者切換的預測結果很好地應用在了針對該切換的準備過程中。這使得當切換發生時網絡可以無阻礙地將生產者的興趣分組路由到生產者處,消費者可以無縫地從網絡獲取所需內容。

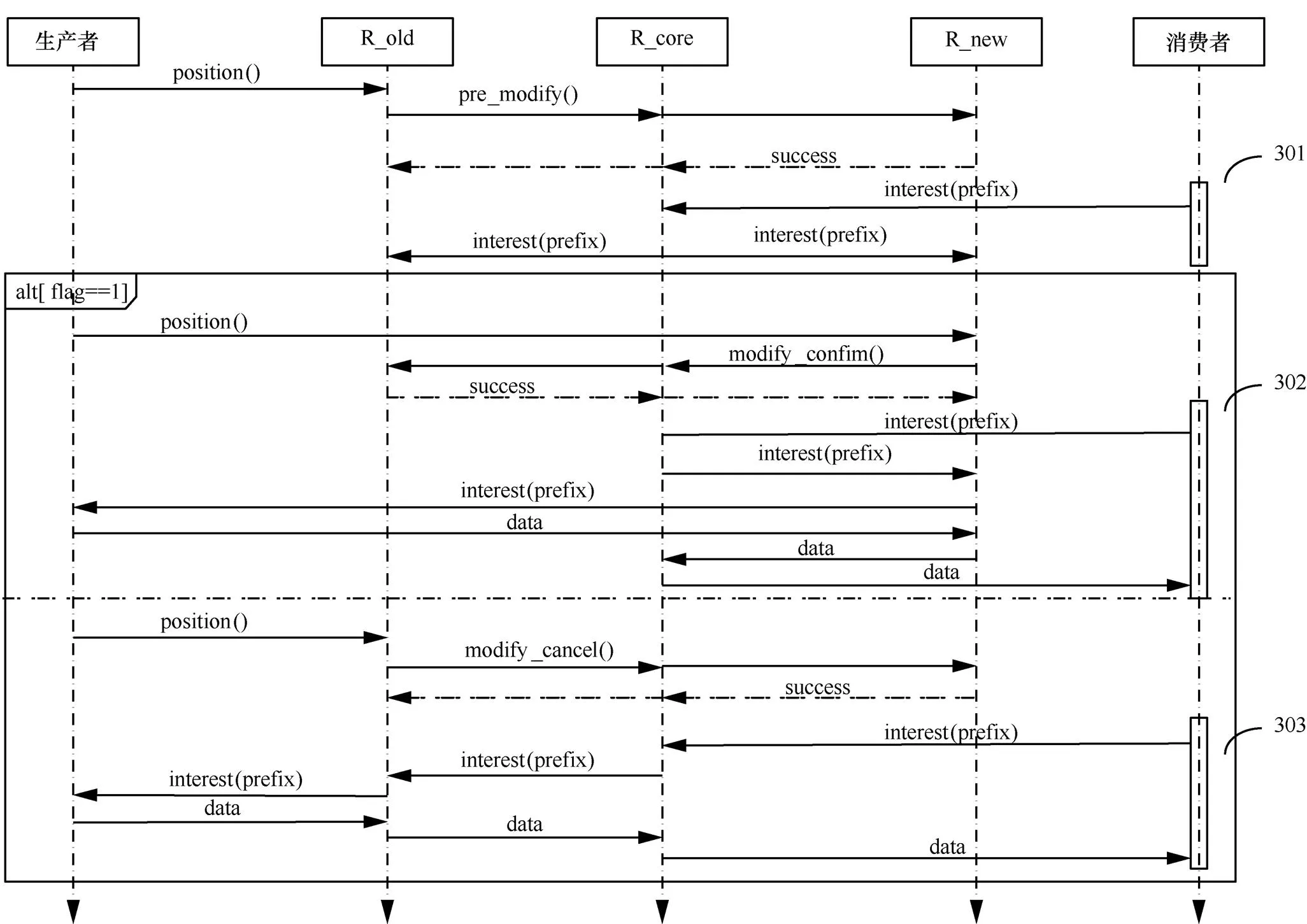

3.6 方法時序圖展示

一次完整的應用ELM預測的NDN移動性切換處理過程的時序如圖6所示,其中展示了當處于處理過程的不同階段時,對于消費者的興趣分組興趣的不同處理方式。

圖6 基于預測的移動性支持方法時序

當完成預修改過程后如圖6中301所示,興趣分組到達R_core后根據FIB表被同時轉發到R_old和R_new,使得無論生產者是否已經進行了切換,總有一處地方的興趣得到響應,返回數據分組給消費者,而消費者并不關心生產者是否已經發生切換。

如果預測成功,在完成修改確認過程之后如圖6中302所示,生產者此時與R_new連接,且網絡中的FIB表也將生產者提供的內容指向了R_new,所以此時消費者發出的興趣分組會被R_core轉發到R_new并從生產者處獲得內容。

如果預測失敗,在完成修改取消過程之后如圖6中303所示,網絡配置被還原,消費者仍然按照預測前的路徑與生產者進行通信,即消費者發出的興趣分組會被R_core轉發到R_old處,并從生產者處獲得內容。

4 仿真實驗與分析

4.1 ELM預測算法準確度

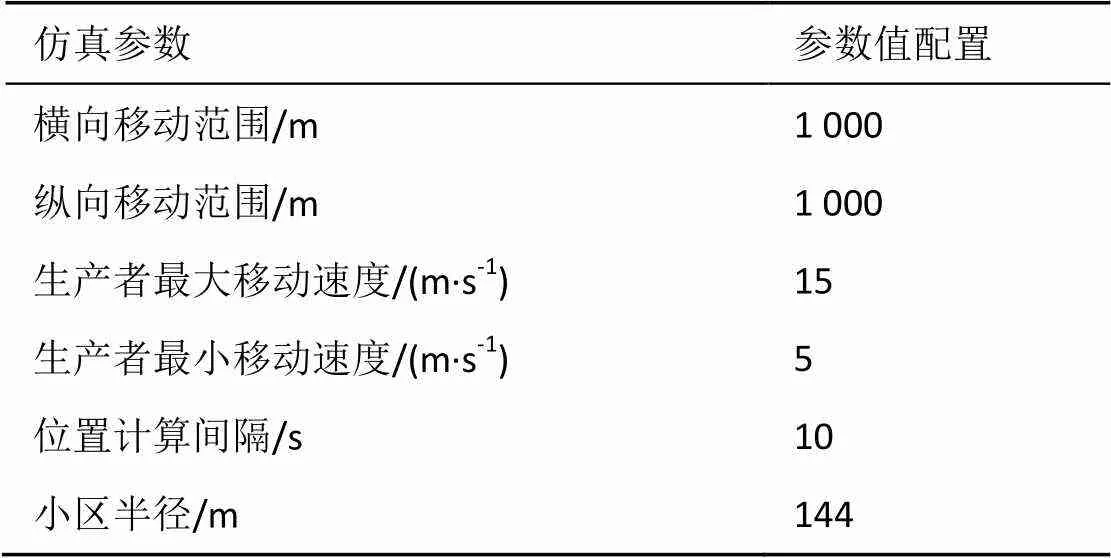

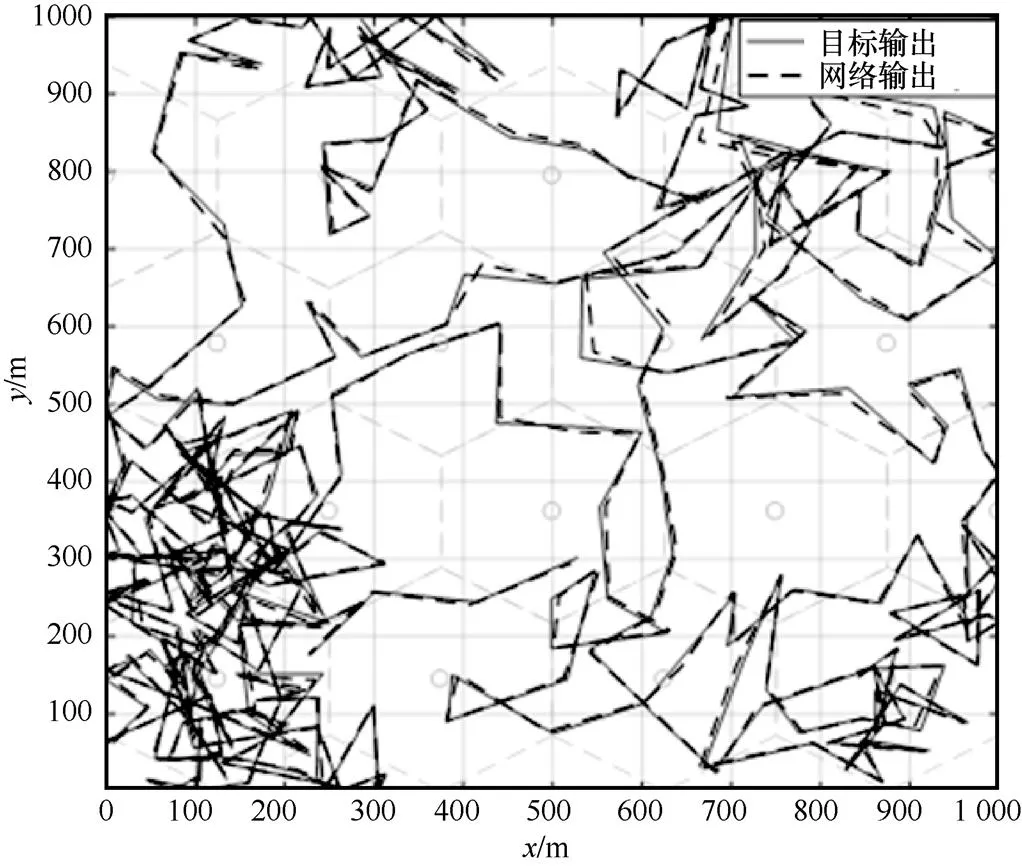

移動模型使用BonnMotion仿真平臺生成。使用MATLAB r2016b讀取移動軌跡,使用該軌跡訓練ELM網絡,進行基于ELM算法的預測計算,并在仿真區域內生成蜂窩狀小區。圖7中,實線為生產者實際移動軌跡,虛線為使用ELM算法預測的生產者移動軌跡,圓點為路由器,正六邊形為路由器覆蓋小區邊界。

為繪圖簡明起見,每次僅仿真一個生產者的移動。仿真參數設計見表1。

表1 仿真參數設置

其中,e為預測錯誤的次數,預測錯誤包括錯誤地預測是否切換以及切換到錯誤的小區。基于ELM預測的仿真訓練預測準確率為90.29%,實際發生切換132次,預測發生切換134次,其中預測正確(切換到正確的小區)119次,達到較高的準確率。應用ELM預測生產者移動及切換的仿真如圖7所示。

4.2 仿真環境和性能評價指標

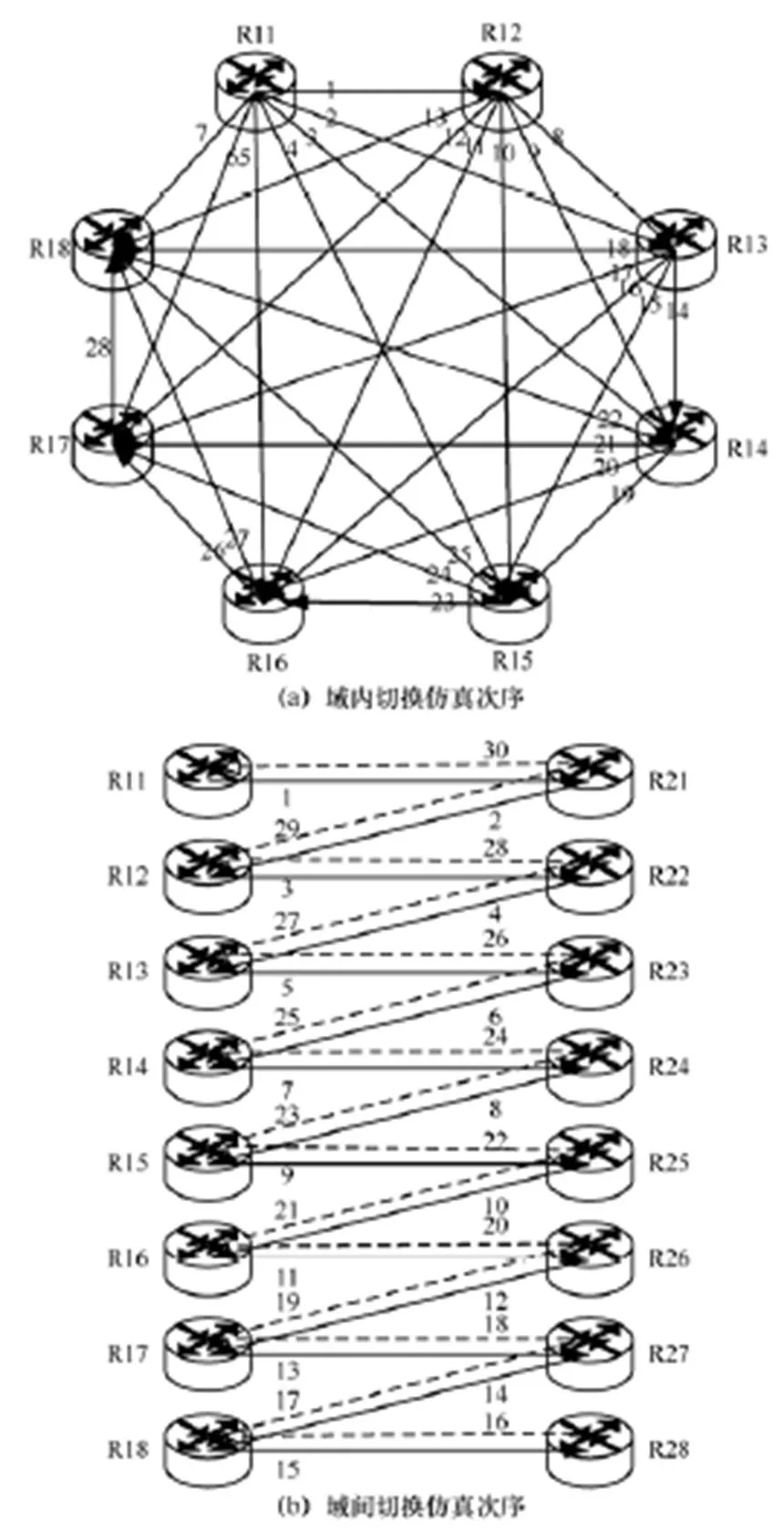

本文將ndnSIM作為仿真工具,為了驗證PB(prediction base)移動性支持方法是否達到預期效果,本文選擇了具有代表性的傳統的中間點RP(rendezvous point)和間接點IP(indirection point)兩種移動性支持策略進行了對比。對于移動性支持策略的仿真建立了如圖8所示的拓撲結構。

圖7 應用ELM預測生產者移動及切換的仿真

圖8中的節點仍然被分為3類:內容生產者、內容消費者和中間節點,其中,中間節點又被分為3類:L-1節點、L-2節點和L-3節點。L-3節點指的是內容源或者消費者的接入節點,L-2節點指的是網絡域的出口節點,L-1節點指的是網絡的名字服務器節點。仿真中的切換過程可以發生在同一個網絡域內的兩個L-3節點之間,切換仿真的次序編碼如圖9(a)所示,也可以發生在屬于不同網絡域的兩個L-3節點之間,切換仿真的次序編碼如圖9(b)所示。

圖9 移動性支持方法仿真次序

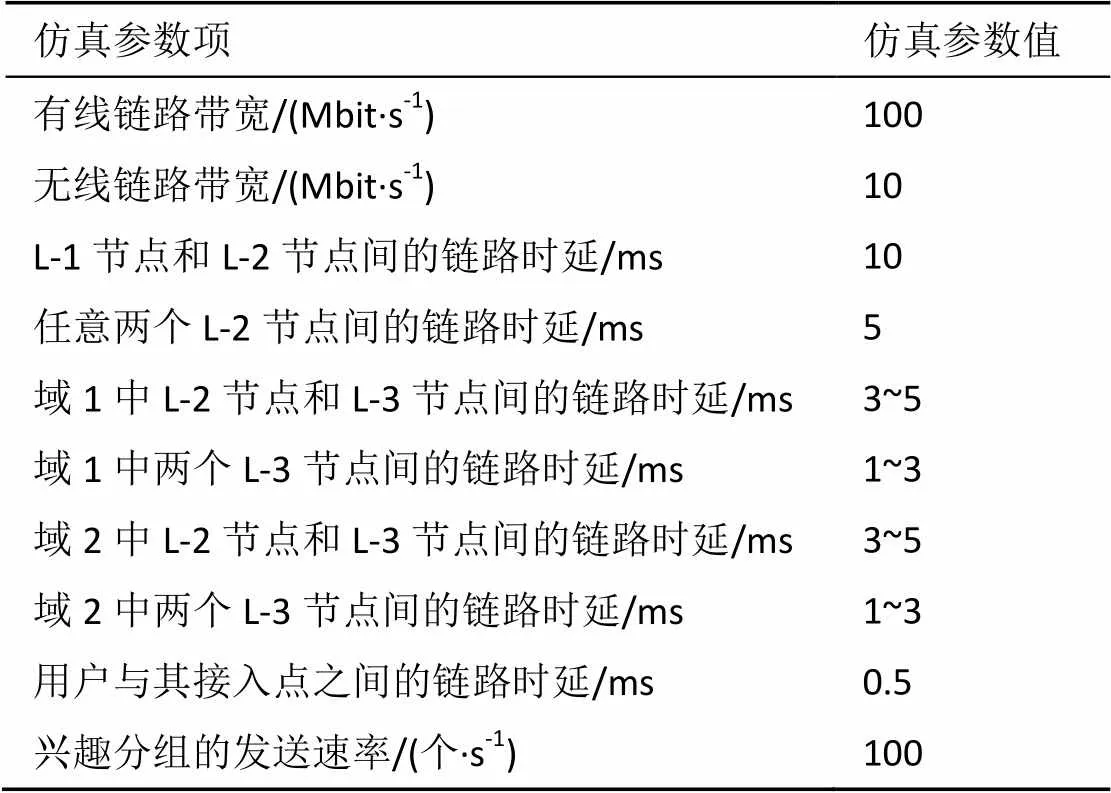

主要仿真參數設置見表2。

本文對PB移動性支持方法進行性能分析,采取以下測量參數作為性能評價指標。

(1)切換時延

切換時延(handoff latency,HL)指的是從內容生產者斷開網絡連接的時刻起到內容生產者重新連接網絡后收到第一個興趣分組的時刻為止的一段時間。切換時延指標代表的是內容源的移動引發的網絡切換的時延,內容源重新連接到網絡后如果不能收到興趣分組代表著它還未被網絡感知,不能開始為消費者提供服務,所以直到內容源收到第一個興趣分組的時刻為止的時間都計算在切換時延之內。

表2 仿真參數

(2)分組丟失數量

分組丟失(packet loss,PL)數量指的是仿真期間切換引發的被丟棄興趣分組的數量。由于本文中的移動性支持策略中利用NDN的多播特性,將興趣分組進行多播發送來解決預測可能失敗帶來的問題,所以這個指標的設置是為了衡量本文以及已有策略在消息傳送方面的移動性支持的代價。分組丟失的數量越多,代表策略的消息傳送代價相對越大。

4.3 仿真結果

仿真中將PB移動性支持策略與傳統的中間點RP和間接點IP兩種移動性支持策略進行了對比。

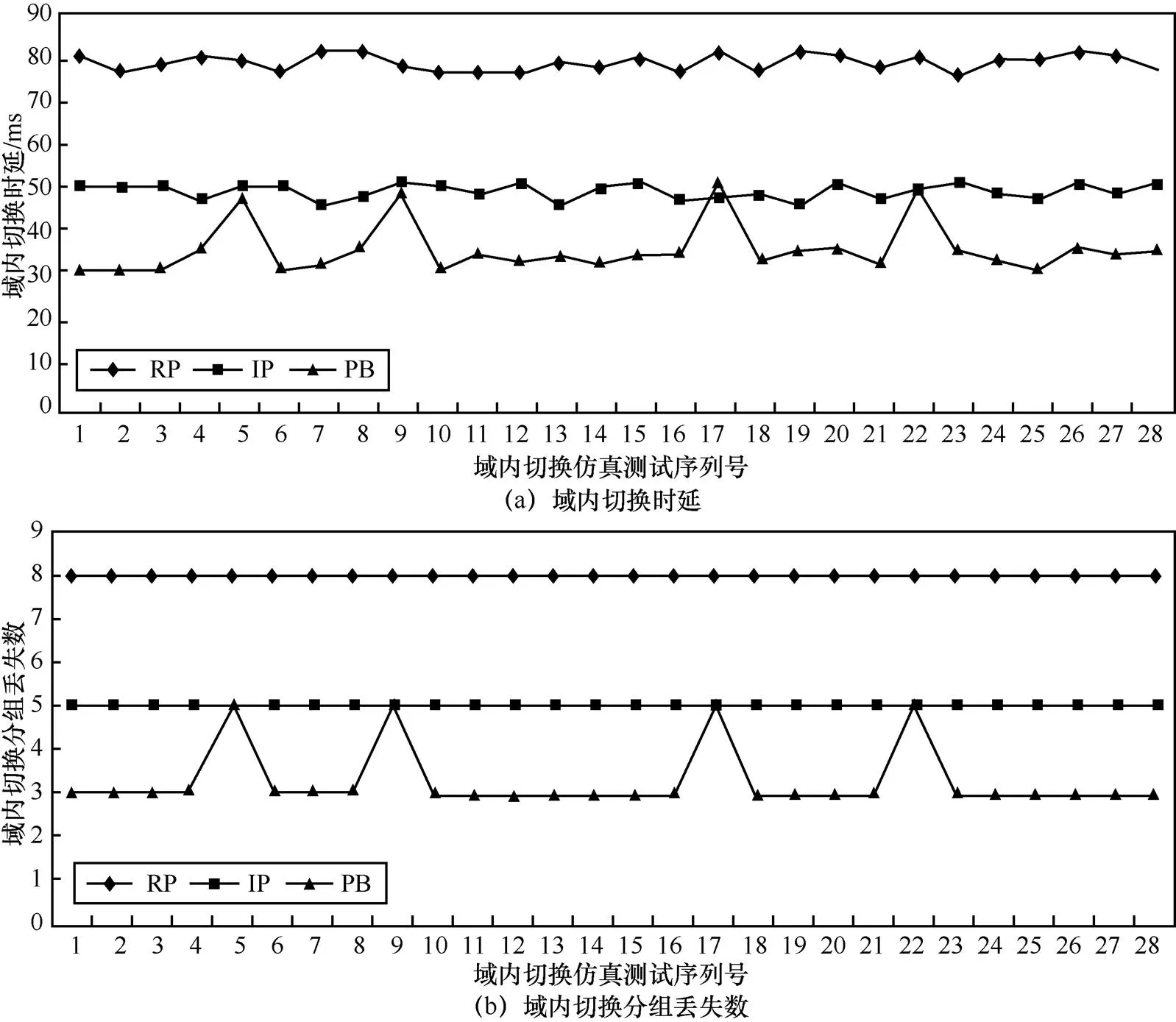

圖10(a)展示了域內切換時延的仿真結果,可以明顯地看出,PB策略的域內切換時延遠遠低于RP和IP策略。可以從幾種策略的操作過程解釋仿真結果。PB策略的切換時延最低,在PB策略中,由于預測過程的存在且預測過程和正常的數據通信同步進行,保證了在預測準確的情況下網絡已經為切換提前做好了準備,網內節點的FIB表已經支持將需求該生產者所提供內容的興趣分組轉發到生產者當前的位置處,所以切換帶來的時延主要是生產者斷開網絡連接的時間以及當預測失敗時引發的部分時延。仿真中在切換預測失敗的情況下,通過新接入點和原接入點的一次通信進行處理,此時方法效果基本退化為與IP策略相當,從圖10(a)中也可看出時延接近IP策略。IP策略的時延主要來自于當生產者重新和網絡取得連接后,需要和中間點進行一次通信,通知中間點自己已經重新連接,可以開始提供內容并告知中間點自己的當前位置。所以切換時延是生產者斷開連接的時間與生產者的新接入點與中間點之間的通信時間之和。RP策略的切換時延最長,原因是RP策略中消費者在一次請求失敗后判斷生產者的位置發生了移動,再向間接點請求該生產者對應的最新位置信息,所以生產者在切換之后收到的第一個興趣分組來自于消費者進行的重傳。切換時延是生產者斷開連接的時間與消費者和間接點進行一次通信并對興趣分組進行重傳的時間之和。

圖10 域內切換性能分析

圖10(b)展示的是幾種策略在分組丟失數量上的表現,其中RP和IP策略在多次仿真中分組丟失的表現是穩定的,而本文的PB策略由于預測失敗情況的發生導致分組丟失數量在幾次仿真中會有所上升。由于切換時延對應的時間內的興趣分組傳遞都會被丟棄,所以切換時延更長的策略相應分組丟失也會更多。

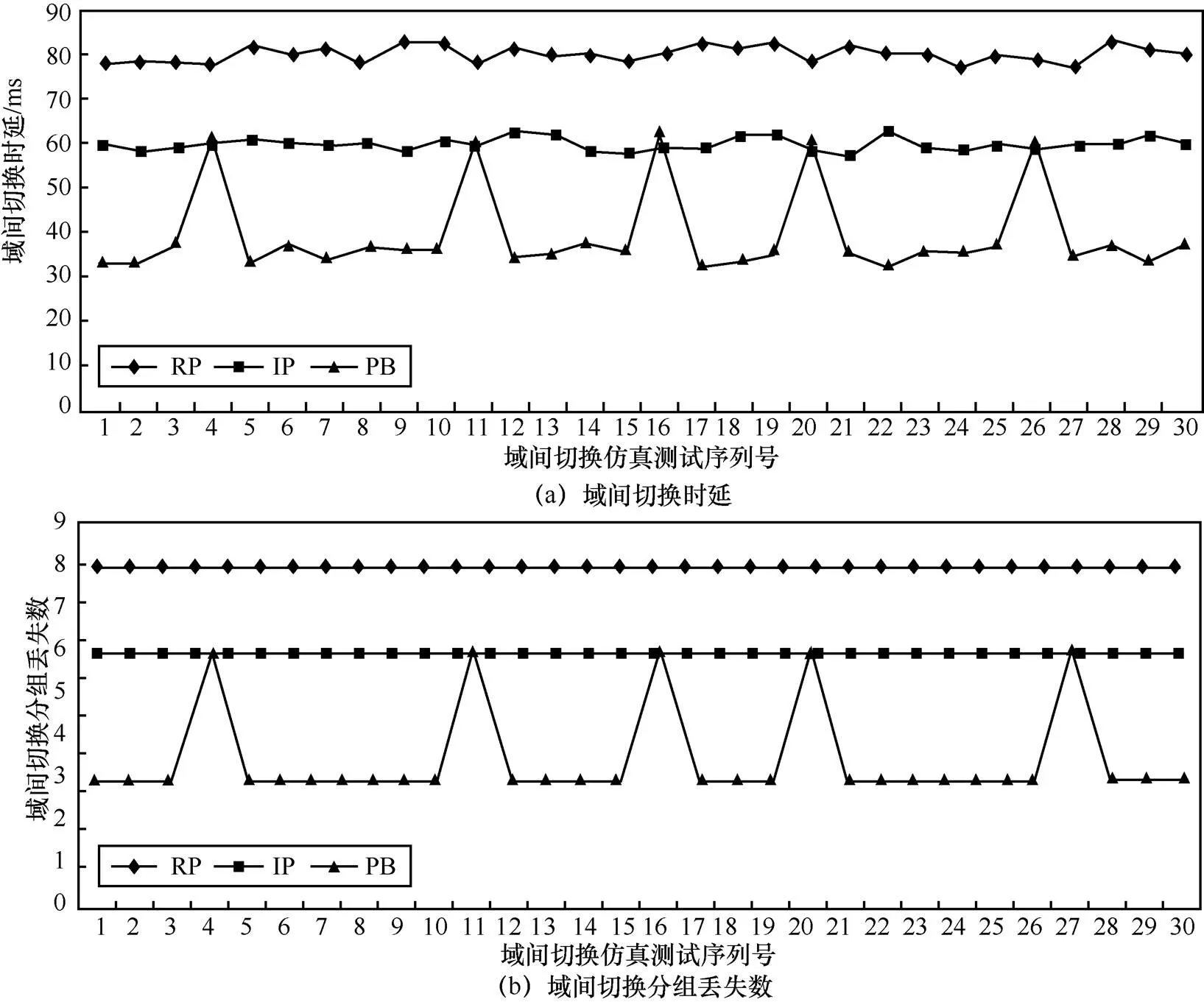

圖11(a)、圖11(b)中分別展示的是發生域間切換時幾種移動性支持策略在切換時延和分組丟失數量上的表現。從圖11(a)中可以看出,本文的PB策略在應對域間切換時的時延與應對域內切換時的時延基本保持不變,因為PB策略的時延基本不受所切換兩個節點間關系的影響。而RP和IP策略在應對域間通信時需要通信的距離更長,相應的通信時間更長,帶來的切換時延也更長。而圖11(b)中相應的分組丟失數量也會隨切換時延進行變化。

圖11 域間切換性能分析

5 結束語

本文在對已有傳統NDN移動性支持方法進行分析的基礎上,發現了使用預測方法實現移動性支持的可行性,并對已有的移動預測進行了簡單的調研分析,決定選用ELM極限學習機作為預測算法,最終設計了PB移動性支持方法。考慮到預測存在準確度的問題,本文設計了一種基于NDN多播機制的支持方法,該方法的特點是將預測結果暫時用于對FIB表的修改直到終端實際發生切換,若預測錯誤,可將FIB表恢復至更改之前而不影響正常通信。方法設計中涉及了FIB數據結構的修改、新增控制消息分組的設計以及設定節點對不同消息分組的響應方式等。通過引入預測過程,使得路由器可以對終端的移動提前做出切換操作,有效減小了切換過程中的流量損耗,節約了帶寬,縮短了時延。鑒于NDN中對于消費者端移動性的支持方法還是依靠消費者對興趣分組進行重傳機制,仍然屬于被動應對的方法,所以還可以將本文基于預測的方法拓展到消費者端移動性的支持,在興趣分組回傳過程中直接將興趣分組緩存到預測消費者端要移動到的位置上。

[1] FELDMANN A. Internet clean-slate design: what and why?[J]. ACM SIGCOMM Computer Communication Review, 2007, 37(3): 59-64.

[2] 雷凱, 袁杰. 命名數據網絡內容分發機制研究與探討[J]. 電信科學, 2014, 30(9): 27-36.

LEI K, YUAN J. Content distribution mechanisms of named data networking[J]. Telecommunications Science, 2014, 30(9): 27-36.

[3] ZHANG Y, AFANASYEV A, BURKE J, et al. A survey of mobility support in named data networking[C]//IEEE INFOCOM 2016-IEEE Conference on Computer Communications Workshops, April 14-19, 2016, Turin, Italy. New Jersey: IEEE Press, 2016: 83-88.

[4] FENG B, ZHOU H, XU Q. Mobility support in named data networking: a survey[J]. EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking, 2016, 2016(1): 220.

[5] HERMANS F, NGAI E, GUNNINGBERG P. Mobile sources in an information-centric network with hierarchical names: an indirection approach[J]. Proc Swedish National Computer Networking Workshop, 2011.

[6] KIM D H, KIM J H, KIM Y S, et al. Mobility support in content centric networks[C]// Edition of the ICN Workshop on Information-Centric Networking, August 17, 2012, Helsinki, Finland. New York: ACM Press, 2012: 13-18.

[7] RAVINDRAN R, LO S, ZHANG X, et al. Supporting seamless mobility in named data networking[C]//2012 IEEE International Conference onCommunications (ICC), June 10-15, 2012, Ottawa, ON, Canada. New Jersey: IEEE Press, 2012: 5854-5869.

[8] JIANG X, BI J, WANG Y, et al. A content provider mobility solution of named data networking[C]//IEEE International Conference on Network Protocols, Oct 30-Nov 2, 2012, Austin, TX, USA. New Jersey: IEEE Press, 2012:1-2.

[9] JIANG X, BI J, WANG Y. What benefits does NDN have in supporting mobility[C]// Computers and Communication, June 23-26, 2014, Funchal, Madeira, Portugal. New Jersey: IEEE Press, 2014: 1-6.

[10] HERMANS F, NGAI E, GUNNINGBERG P. Global source mobility in the content-centric networking architecture[C]//1st ACM workshop on Emerging Name-Oriented Mobile Networking Design - Architecture, Algorithms, and Applications, June 11, 2012, Hilton Head, South Carolina, USA. New York: ACM Press, 2012: 13-18.

[11] WOO T, PARK H, JUNG S, et al. Proactive neighbor pushing for enhancing provider mobility support in content-centric networking[C]//2014 Sixth International Conf onUbiquitous and Future Networks (ICUFN), June 8-11, 2014, Shanghai, China. New Jersey: IEEE Press, 2014: 158-163.

[12] KIM D, KIM J, KIM Y, et al. Mobility support in content centric networks[C]//The Second Edition of the ICN Workshop on Information-Centric Networking, August 17, 2012, Helsinki, Finland. New York: ACM Press, 2012: 13-18.

[13] HUANG G B, ZHU Q Y, SIEW C K. Extreme learning machine: theory and applications[J]. Neurocomputing, 2006, 70(1): 489-501.

A mobility support method based on ELM prediction for named data networking

QU Hua1, LI Yansong2, ZHAO Jihong1,3, ZHAO Dongxu2, ZHAO Jianlong2

1. School of Electronic and Information Engineering, Xi’an Jiaotong University, Xi’an 710049, China2. School of Software Engineering, Xi’an Jiaotong University, Xi’an 710049, China3. School of Communication and Information Engineering, Xi’an University of Posts and Telecommunication, Xi’an 710061, China

Named data networking (NDN) is a new generation network architecture under the guidance of information center network, and the mobility support method is the main research point in NDN. In the traditional way of the producer-side mobility support method, the post-response mode is adopted, which makes it impossible to realize the transparency of the switching process. A mobility support method called PB based on ELM prediction was proposed. In the method, the original forwarding interest base was modified and a new control message packet was added so that the corresponding node in the network could adjust the result of the prediction algorithm in advance, and the switch of the producer terminal could respond to the interest package at any time by means of interest packet multicast. At the same time, the method provided a way to quickly restore the original state of the network for the problem that the prediction may fail. The simulation results show that the proposed PB mobility support method can reduce the handoff latency and the packet loss caused by handoff compared with the RP and IP mobility support methods.

named data networking, mobility support, extreme learning machine prediction, handoff latency, packet loss

TP393

A

10.11959/j.issn.1000?801.2017329

2017?06?21;

2017?12?08

國家自然科學基金資助項目(No.61371087,No.61531013)

: The National Natural Science Foundation of China (No.61371087, No.61531013)

曲樺(1961?),男,博士,西安交通大學電子與信息工程學院教授、博士生導師,主要研究方向為現代通信網、計算機網絡體系結構。

李巖松(1992?),男,西安交通大學軟件學院碩士生,主要研究方向為軟件定義網絡、信息中心網絡。

趙季紅(1963?),女,博士,西安交通大學電子與信息工程學院、西安郵電大學通信與信息工程學院教授,主要研究方向為寬帶通信網、新一代網絡的管理與控制。

趙東旭(1993?),男,西安交通大學軟件學院碩士生,主要研究方向為基于軟件定義網絡流量監控及分類。

趙建龍(1992?),男,西安交通大學軟件學院博士生,主要研究方向為面向軟件定義網絡的流量工程技術及北向接口協議。