汽車橫向穩定桿設計計算的最新進展

王海寶

(安徽江淮汽車集團股份有限公司,安徽 合肥 230601)

汽車橫向穩定桿設計計算的最新進展

王海寶

(安徽江淮汽車集團股份有限公司,安徽 合肥 230601)

文章主要闡述了如何通過汽車橫向穩定桿的熱處理控制要點,保證橫向穩定桿的使用性能與可靠性,獲得良好的金相組織,從而提升橫向穩定桿的疲勞壽命。

橫向穩定桿;疲勞強度;剛度

前言

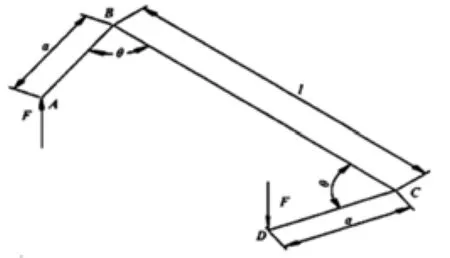

橫向穩定桿,是汽車懸掛中的一種輔助彈性元件,它的作用是防止車身在轉彎時發生過大的橫向側傾,目的是防止汽車橫向傾翻和改善平順性。 橫向穩定桿是用彈簧鋼制成的扭桿彈簧,形狀呈“U”形,橫置在汽車的前端和后端。桿身的中部,用套筒與車架鉸接,桿的兩端分別固定在左右懸掛上,如圖1。

圖1 車輛的懸架系統

橫向穩定桿通常固定在左右懸掛的下臂,車子在過彎時離心力會作用在車的滾動中心造成車身的側傾,導致彎內輪和彎外輪的懸掛拉伸和壓縮,造成防傾桿的桿伸扭轉,利用桿身被扭轉產生的反彈力來抑制車身側傾。這里所說的『側傾』和所說車身的『滾動』(Roll)是一樣的;所謂『滾動』從車頭方向看去就如同把車子架在一根縱向從車頭穿過車尾的軸,然后做旋轉,當然這種旋轉是小幅度的。

穩定桿只有在起作用時才會使行路性變硬,不像硬的彈簧會全面的使行路性變硬。如果要完全靠彈簧來減少車身的側傾那可能需要非常硬的彈簧,更要用阻尼系數很高的避震器來抑制彈簧的彈跳,這樣一來我們就必須去承受硬的彈簧和避震器所造成諸如行路性、行經不平路面時循跡性不良的后遺癥。

但是如果配合適當的穩定桿不但可以減少側傾,更不必犧牲應有的舒適性和循跡性。因此,穩定桿和彈簧的搭配是達成行路性和操控性妥協的最可行方法。

1 橫向穩定桿的設計

國內外很多學者在分析橫向穩定桿對汽車操縱動力學性能的影響時,都涉及到橫向穩定桿“側傾角剛度”這一概念,大體說,當車身側傾時,橫向穩定桿就產生一彈性恢復力偶矩作用于車身,所以有人將穩定桿的彈性恢復力偶矩與車身側傾角的關系曲線在側傾角為 0°處的斜率定義為橫向穩定桿的側傾角剛度(下文中把穩定桿的側傾角剛度用Kφ表示)。

設計橫向穩定桿的總的指導原則是:在保證穩定桿疲勞強度的前提下,用最少的材料設計出Kφ最大的穩定桿。因Kφ與穩定桿截面主慣矩及材料的彈性模量成正比。由于穩定桿截面極慣矩與其直徑的四次方成正比,所以增大桿的直徑可明顯提高其側傾角剛度,但桿的重量也增加較多。考慮到各種鋼的彈性模量E相差很小,故E對Kφ的實際影響可忽略。實際上橫向穩定桿的剛度主要是由其結構和尺寸決定的,而穩定桿的材料及制造工藝則對其疲勞性能有較大的影響。我們這里主要對穩定桿的設計即它的形狀與尺寸的設計進行論述。

2 橫向穩定桿設計的一般方法

一般橫向穩定桿材料為實心圓形截面,圖2 為其結構示意圖。計算時,忽略橫向穩定桿彎曲處過渡圓角和橡膠套筒彈性變形的影響,并認為支承點位于圖2的B點和C點。

圖2 橫向穩定桿結構簡化示意圖設計時

通常都是在避開與車身(底盤)零件發生干涉的條件下改變材料的直徑d、兩端縱向部分的長度a、穩定桿中部長度l以及中部與兩端縱向部分之間的夾角θ來改變穩定桿的側傾角剛度Kφ,當然結構參數的變化肯定會改變穩定桿的工作應力的大小與分布,從而影響到疲勞強度。

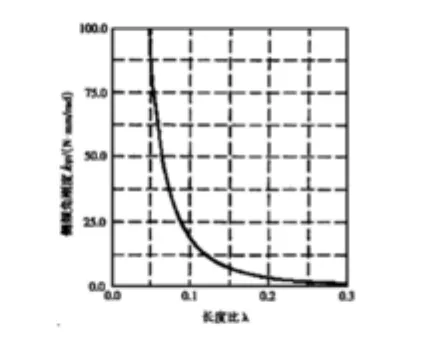

有關研究[1]表明將穩定桿縱向部分的長度a與總長度L( L=l+ 2a)的比值λ定義為新的結構參數—長度比。則穩定桿的側傾角剛度與λ的關系如圖3所示,得到橫向穩定桿設計的第一個要點,即增加橫向穩定桿中部的長度或減小兩側縱向部分的長度可提高橫向穩定桿的側傾角剛度。

夾角θ對側傾角剛度Kφ的影響則是存在一個最不利的穩定桿夾角θm,當穩定桿夾角大于或小于θm時,Kφ都將增加,并且在大于θm時Kφ增加更快。(見圖3)由此可得到第二個設計要點,即為了提高橫向穩定桿的側傾角剛度,應避免將穩定桿夾角θ設計在最不利夾角θm附近,并且與減小穩定桿夾角θ(θ<θm) 相比,增大穩定桿夾角θ(θ>θm) 能更有效地提高穩定桿的側傾角剛度。

圖3 側傾角剛度與長度比λ的關系

圖4 夾角θ對側傾角剛度 Kφ的影響

橫向穩定桿彎曲處的曲率半徑R對穩定桿的應力和側傾角剛度都有一定的影響。增加R可以提高剛度Kφ,而通常穩定桿的彎曲部分是工作應力最大的部位,當R較小時,最大工作應力σmax隨R增加而減小,達到一定值后,R 增加時σmax也略有增加。因此,適當選擇R既有利于提高穩定桿的側傾角剛度,又能降低其應力。應指出的是,增加穩定桿彎曲處的曲率半徑使得穩定桿的總長度有所減少,這也有利于減輕其重量并節省材料。

3 橫向穩定桿的最優化設計

3.1 一般設計方法優化

如前所述,汽車橫向穩定桿的設計通常從避開與車身零件相干涉的觀點出發來確定形狀和尺寸,以車身搖擺的剛性為目的來決定穩定桿材料的直徑,有時當車身其它零件的設計已經確定時,就會在一定程度上失去穩定桿設計的自由度,設計時難以進行工作應力的調整,往往容易發生可靠性的問題。

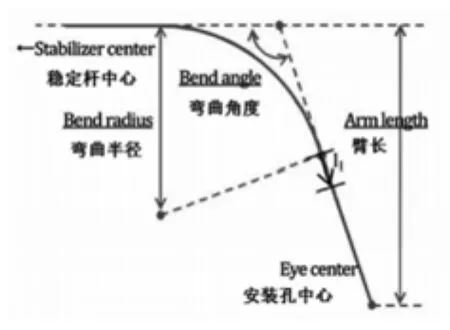

圖5 彎曲部形狀的三個參數

針對這類問題,可以從采用高強度材料或進行噴丸強化處理的制造工藝措施來解決。另一方面,國外多在利用有限元計算的方法對發生最大應力的部位即穩定桿的彎曲部分特別是肩部的形狀和尺寸從降低應力的理念出發來進行最優化設計。如下面所述是近年來日本彈簧學會發表的論文[2]的兩種例子。

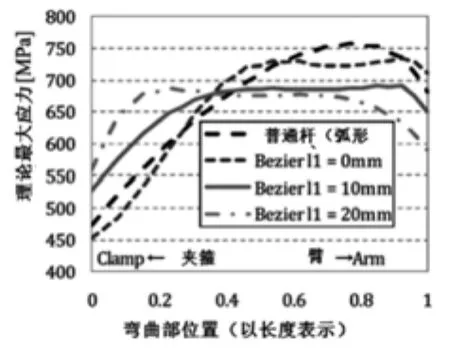

(1)經有限元分析穩定桿的彎曲部分應力可以找到最合適的形狀,即改變圖5所示的彎曲部分的三個參數,可以改善穩定桿的應力分布,見圖6。

圖6 改變參數l1后的應力分布

(2)彎曲部的多圓弧設計

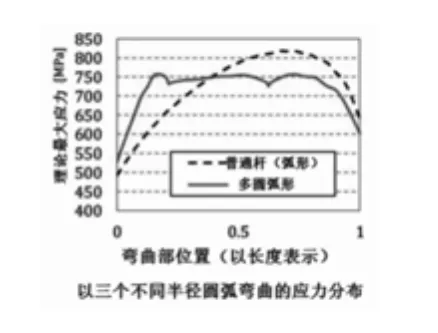

如圖7所示,采用三個不同半徑的圓弧組成彎曲部的形狀,也可以達到降低穩定桿的應力峰值的效果,見圖8。

圖7 多圓弧彎曲形狀示意圖

圖8 多圓弧彎曲的應力分布

3.2 穩定桿的重量和應力的最優化設計

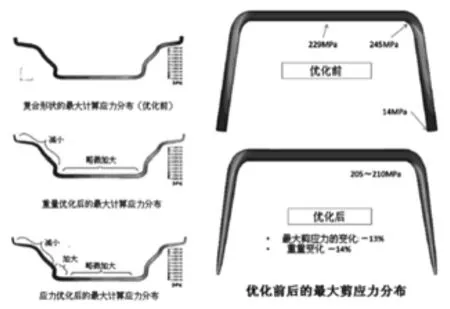

文獻3對于圓截面材料的實心穩定桿采用改變線徑的方法進行了①重量最優化(重量最小)、②最大正應力的最優化(峰值應力最小)和③ 最大剪應力最優化(峰值應力最小)的研究。優化后的效果見圖9。

圖9 橫向穩定桿最優化設計的效果

4 小結

以上是汽車穩定桿設計方面的的一些問題與最近進展的情況的介紹,因筆者的水平所限,恐有不妥之處,敬請批評指正。

[1] 廉保緒,丁能根.橫向穩定桿的參數計算與設計.[J]洛陽工學院學報第21卷 第3期, 2000年9月.

[2] 酒井忠司,西沢真一.穩定桿肩部形狀的優化來提高耐久性.[C]日本彈簧學會論文集2011年.

[3] 西沢真一,池田麻衣子,酒井忠司.實心穩定桿的線徑最優化日本彈簧學會論文集[C]2012年.

The latest developments in the design of horizontal stabilizer bar

Wang Haibao

( Anhui Jianghuai Automobile group Co. Ltd., Anhui Hefei 230601 )

Abstract: This paper mainly discusses how to control points through the heat treatment of stabilizer bar, ensure performance and reliability of the stabilizer bar, obtain good metallurgical structure, so as to enhance the fatigue life of the stabilizer bar.

transverse stability; rod fatigue; strength stiffness

CLC NO.: U462.1 Document Code: A Article ID: 1671-7988 (2017)12-194-03

U462.1 文獻標識碼:A 文章編號:1671-7988 (2017)12-194-03

10.16638/j.cnki.1671-7988.2017.12.065

王海寶,工程師,就職于安徽江淮汽車集團股份有限公司。