蘿卜崗場地層狀順向巖質邊坡穩定性研究

梁宇

(中國電建集團成都勘測設計研究院有限公司,四川省成都市 610072)

蘿卜崗場地層狀順向巖質邊坡穩定性研究

梁宇

(中國電建集團成都勘測設計研究院有限公司,四川省成都市 610072)

本文在了解國內外研究現狀和收集前人研究成果的基礎上,以漢源縣蘿卜崗場地層狀順向巖質邊坡作為典型的研究素材,通過對蘿卜崗順向巖質邊坡的變形破壞模式及機理研究,對場地進行穩定性分析評價,用于指導規劃設計,切實解決具體工程問題。

層狀順層巖質邊坡;軟弱夾層;工程地質特性;變形破壞模式;穩定性

0 引言

隨著我國能源、水利、鐵路、交通、采礦、城市等基礎設施建設步伐的加快,在山區工程建設中相當多的場地、建筑地段都遇到層狀順向巖質邊坡的穩定問題[1]。在工程建設中,層狀順向巖質邊坡一方面作為工程建設場址基本地質環境,工程建設場平開挖會在很大程度上打破原有自然邊坡的平衡狀態,使邊坡偏離甚至遠離平衡狀態,工程控制與管理不當將會帶來邊坡變形與失穩,形成地質災害;另外,它又構成了工程設施的承載體,工程的荷載效應可能會影響和改變它的承載條件和承載環境,從而影響巖質邊坡的穩定性。已有工程實踐經驗表明,層狀順向巖質邊坡是失穩最多、危害最大的一類邊坡,曾給工程建設和人類生命財產造成了重大的損失[2]。如何勘察評價層狀順向巖質邊坡的工程地質特性及其穩定性,并提出合理的有針對性的處理方案措施的建議[3],對防治邊坡變形失穩確保其穩定性是非常必要的。

層狀順向邊坡巖體工程地質特性及穩定性研究的基本研究思路是:首先,采用多種研究手段和方法,強調地質原型現場調研與地質過程分析,重視自然邊坡的形成演化過程和工程邊坡的地質基礎,充分吸收“地質過程機制分析” “系統工程地質學”等學術思想。其次,在系統科學方法論的指導下,將順向巖質邊坡的地質結構、穩定影響因素、穩定性分析與評價,以及工程處理方案研究有機地組成一個研究鏈。采用原型調研與室內分析相結合、宏觀分析與微觀分析相結合、工程地質學與巖體力學相結合、模式分析與模擬研究相結合等思路。

本文在了解國內外邊坡研究現狀和收集前人研究成果的基礎上,以漢源新縣城蘿卜崗場地層狀順向巖質邊坡工程作為典型的研究素材,通過對蘿卜崗順向巖質邊坡的變形破壞模式及機理研究,對場地進行穩定性分析評價,用于指導規劃設計,切實解決具體工程問題。

1 基本地質條件

1.1 地形地貌

蘿卜崗場地位于流沙河與大渡河所圍限的寬緩斜坡地帶上。斜坡走向北西40°,傾向北東,地勢西北高、東南低,場地地面高程870~1200m,拔河高度80~410m。場地西南靠大渡河側,坡向南西,坡度較陡,平均坡度約40°~50°,最陡達60°,為逆向陡坡地形;場地所在流沙河側,坡向北東,坡度相對較緩,坡度一般為10°~25°,屬單斜順向斜坡地帶。地貌立體圖見圖1。

1.2 巖體結構及其組合特性

蘿卜崗場地出露的巖層主要由一套下二疊統淺海相碳酸鹽巖建造和上三疊統內陸湖沼相碎屑巖建造或含煤建造沉積巖組成,上二疊統火山噴出巖建造零星分布。

圖1 新縣城蘿卜崗場地地貌立體圖Fig. 1 New county LuoBuGang field surface feature sereogram

根據蘿卜崗場地各巖類的巖質類型、層狀巖層單層厚度、結構面發育程度、巖體完整性及嵌合程度,并結合所處的地形地貌特征和經受的環境地質作用及人類活動的影響,將順向坡巖體結構劃分為層狀結構、鑲嵌結構、碎裂結構、散體結構四種類型。

為研究場地不同巖類的工程地質特性,提供順向邊坡穩定性分析所必需的巖體(石)基本物理力學參數,根據不同的勘察目的任務采用不同的試驗方法,對采集的各巖類原狀樣開展了相應的巖石物理力學性質室內試驗,實驗結果如下:

(1)巖石物理力學性質室內試驗成果表明:完整、較堅硬的中等風化~未風化石灰巖、細砂巖和粉砂巖,具有密度較大、吸水率較低和抗壓強度、彈性模量、抗剪強度均較高的特點。

(2)巖石飽和單軸抗壓強度試驗成果表明:厚層狀中等風化灰巖、細砂巖,屬堅硬巖類,具較好的力學特性;中厚層狀中等風化粉砂巖,屬較硬巖~堅硬巖類;薄層狀中等風化泥質粉砂巖、粉砂質泥巖、紫紅巖屑砂巖,以及強風化粉砂巖、泥質粉砂巖,屬軟巖類,力學特性差。

(3)巖石抗剪強度試驗成果表明:微風化~中等風化灰巖、細砂巖、粉砂巖具有較高的力學強度。

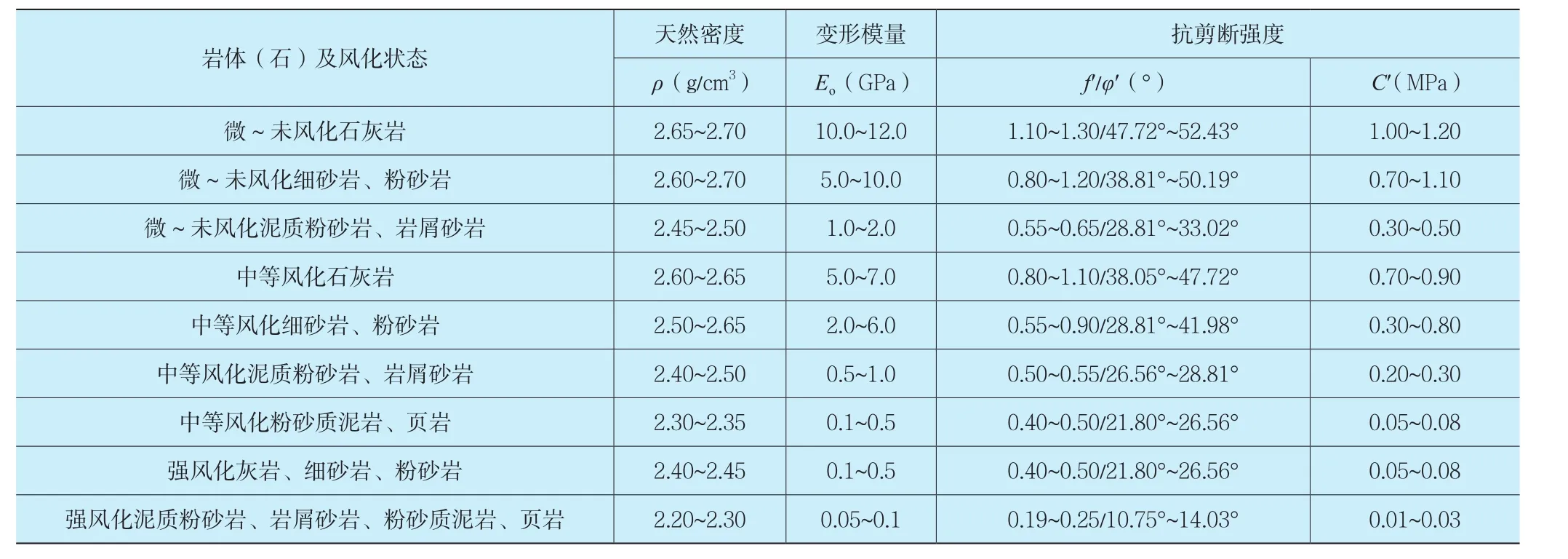

在室內試驗成果經整理后確定的標準值基礎上,結合順向邊坡的工程地質條件,參照相關規范進行折減選擇地質建議值。邊坡巖體(石)主要物理力學性參數地質建議值見表1。

1.3 軟弱夾層類型及工程地質特性

軟弱夾層的形成與發育程度主要受巖性、構造、地下水活動、風化卸荷等因素所控制。對區內軟弱夾層類型及工程地質特性可歸納如下:

(1)區內順向坡巖體的軟弱夾層主要順層發育于砂巖、泥巖內,灰巖少量。這些軟弱夾層多經后期構造擠壓錯動、風化卸荷和地表水與地下水活動等改造,有的存在一定程度的擠壓錯動痕跡,有的原巖已風化蝕變,有的含大量親水性黏土礦物,呈現泥質或泥夾碎屑結構。從成因類型上可劃分為原生型、構造型、次生型和復合型。

(2)區內軟弱夾層按工程性狀分類,宏觀上可歸納為三類:即巖屑夾泥(黏土)型、泥(黏土)夾碎屑型和泥(黏土)型。

表1 巖體(石)主要物理力學參數地質建議值Tab. 1 Rock mass(stone)the main physical and mechanical parameters of geological suggested value

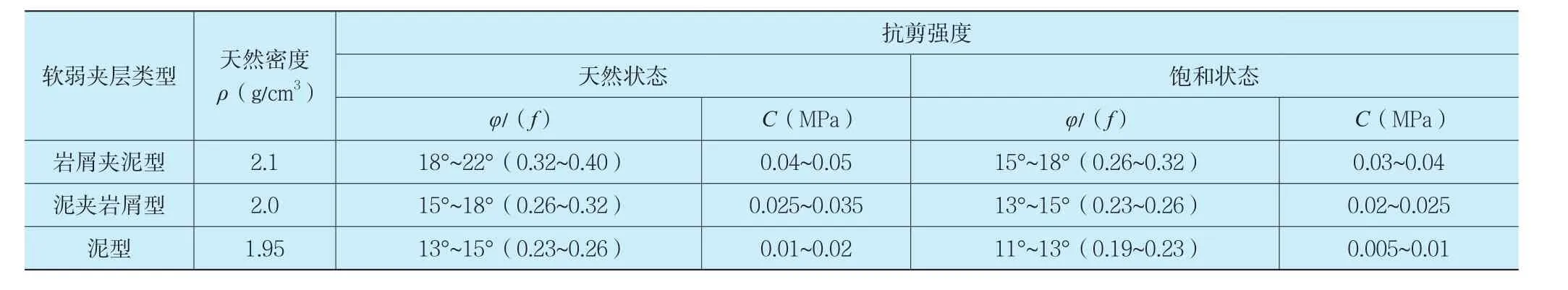

表2 軟弱夾層主要物理力學參數地質建議值Tab. 2 Main physical and mechanical parameters of geological suggestion value weak intercalation

(3)從軟弱夾層的物質組成、結構特性以及強度特性來看,這些軟弱夾層的主要特點是:厚度較薄、傾角較緩、結構較破碎、抗變形能力較弱、力學強度較低、工程性狀差,與縱、橫向陡傾角結構面不利組合時,在某些不利條件(如開挖,地表水體下滲)下,將構成順向坡巖體失穩滑移的主要控制面。

蘿卜崗場地軟弱夾層抗剪強度取值,以現場原位大剪試驗成果為依據,參照室內剪切試驗成果并結合相關規范進行相應調整,提出地質建議值見表2。

2 順向巖質邊坡變形破壞因素分析

根據調查研究分析,漢源新縣城蘿卜崗場地順向巖質邊坡失穩(如亂石崗、康家坪和富塘等滑坡)均是沿巖體內軟弱結構面失穩下滑形成的。而場地內順坡向砂泥巖地層中的這類軟弱結構面相對較發育,其成因類型、性狀和物質組成各異,它們的強度特性和幾何尺寸等方面也存在有較大差別,因而并不是任何一條軟弱結構面都會構成巖體失穩的底界面。巖質邊坡穩定性的影響因素除主要與巖體結構和軟弱結構面的特性、力學強度有關外,它還與所處的地質構造環境、坡體的臨空面條件、水文地質條件、地震以及人類工程活動等諸多因素有關。總體來講,影響場地內順向巖巖質邊坡失穩破壞的主要因素有以下幾個方面:

(1)巖體和結構面特性。包括場地內的巖質類型、巖體結構類型與特性,以及抗風化、抗侵(溶)蝕能力;結構面尤其軟弱結構面的發育程度、性狀、膠結或充填情況、分布規律及其與邊坡的關系等。

(2)地質構造環境。如前所述,場地在地質歷史時期里曾遭受過多期構造活動的擠壓,導致區內不同巖類尤其層狀結構的砂泥巖,沿多層巖性相對軟弱、力學強度較低的薄層泥質、炭質巖類產生擠壓錯動,有的又經后期風化或地下水物理化學作用疊加形成軟弱層帶。

(3)河谷下切、坡體臨空。場地內順向坡一側,第四紀以來流沙河河谷下切改變了斜坡外形、高度和坡體應力重分布,引起淺表巖體卸荷松弛,為區內巖體沿其軟弱層帶向河谷方向產生蠕滑變形提供了良好的臨空條件,這種蠕滑變形導致區內砂巖內產生橫向拉張裂縫,而這種裂縫的存在為地表水的下滲提供了通道。

(4)地表水入滲。當地表水沿坡體拉張裂縫下滲至下伏軟弱層帶后,導致其水文地質條件變化,使之軟弱層帶進一步軟化、泥化,甚至部分形成泥化夾層,其強度急劇降低,當強度降低到一定程度,在重力作用下上覆巖體就會沿泥化夾層失穩下滑。

(5)人類工程活動。在場地先期采煤(礦)、修建水渠和后期城市規劃場地平整、市政工程及房屋建筑包括開挖、填筑、堆載等人類工程活動中,因開挖斜坡坡腳,降低了斜坡的支撐力,改變了斜坡體的應力分布,在坡腳處形成剪應力集中,引起的斜坡滑坡(塌)較多。究其影響因素而言,滑坡的發育與人類工程活動的頻度、規模成正比,人類工程活動的作用,改變了邊坡的環境條件和原斜坡的結構特征,產生顯著的邊坡失穩效應。但由于種種原因,在邊坡穩定性研究中一直未能對工程因素的影響進行系統研究,以致工程因素的作用未能很好地在現有的邊坡穩定性評價方法中體現。相關研究表明,工程因素對邊坡穩定性的影響主要表現有如下方面:一是臨空卸荷效應;二是邊坡幾何特征效應;三是開挖方式效應;四是綜合損傷效應。

(6)地震。場地為Ⅶ度地震烈度設防區,區內的地震活動—主要受外圍強震及近場區中強震活動的波及影響,促使坡體下滑力增大、巖體強度降低,它是誘發坡體失穩的另一重要因素。

3 順向巖質邊坡變形破壞模式及機理研究

根據調查研究分析,漢源新縣城蘿卜崗場地順向巖質邊坡變形破壞主要是坡體受縱、橫兩組陡傾角結構面切割前緣臨空后,沿順坡向軟弱結構面產生滑移—拉裂失穩下滑形成的。蘿卜崗場地順向巖質邊坡變形破壞的演變過程及其機理研究,可以表述如下:

調查研究結果表明,蘿卜崗順向坡在長期地質歷史時期里,至少曾先后發生過兩次較大規模的基巖邊坡失穩下滑事件,它們分別為康家坪滑坡和亂石崗滑坡。隨著流沙河河谷下切侵蝕,早期(大致相當于早更新世Q1流沙河“昔格達古槽谷”形成時期)當河谷下切至1120m高程左右誘發了康家坪滑坡(包括富塘滑坡等)的失穩;后期(大致相當于晚更新世Q3~全新世Q4近代流沙河形成時期)當河谷下切至850~800m高程左右誘發了亂石崗滑坡。

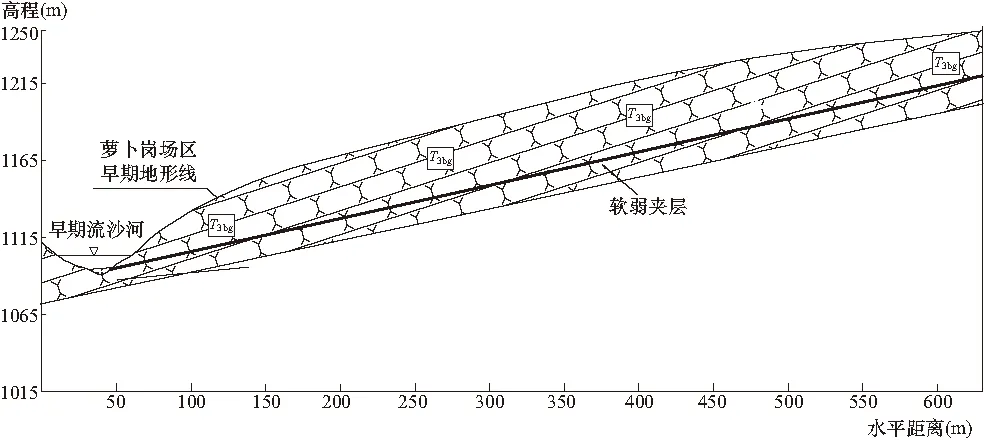

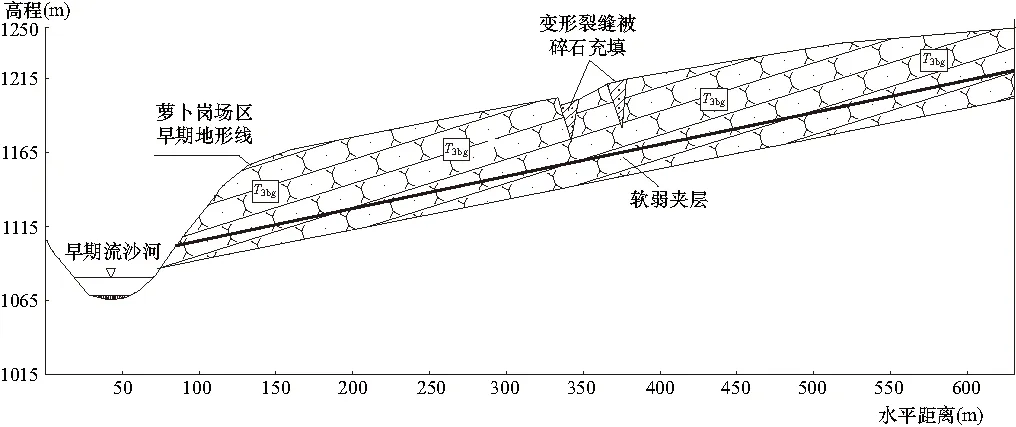

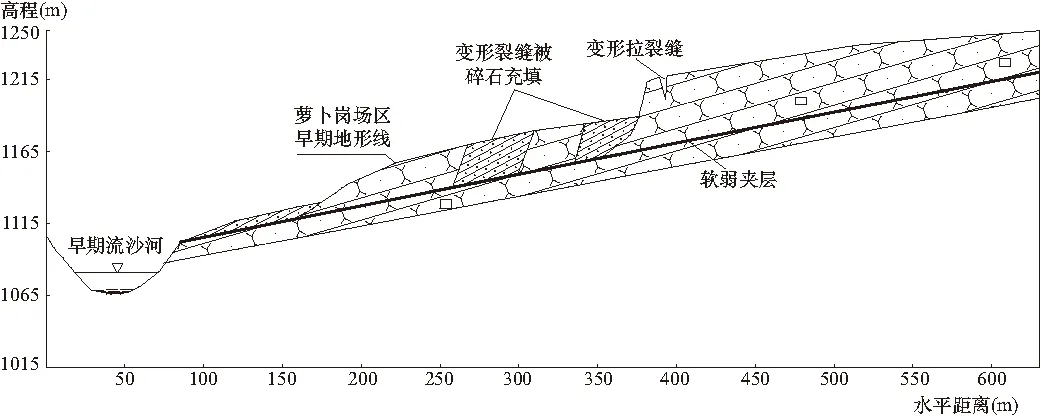

(1)早期的蘿卜崗地區地形如圖2所示。隨著流沙河的不斷下切侵蝕作用,使得斜坡地形逐漸變陡,下部坡腳的軟弱夾層出露于地表,使這部分巖體失去了支撐條件,致使部分軟弱夾層沿兩側巖體產生一定程度的蠕滑跡象,為后方巖體向臨空方向產生蠕滑變形提供了有利的臨空條件,蠕滑變形導致邊坡巖體內產生一些拉張裂縫或縱橫向拉張裂縫的進一步擴張,為地表水的下滲提供了通道(見圖3)。

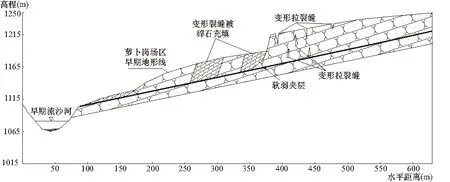

(2)地表水下滲不僅使上部巖體吸水飽和,增加巖體重量,而且大多沿淺表卸荷巖體拉張裂縫下滲至下伏軟弱夾層(帶)后,導致其水文地質條件變化,使之軟弱層夾(帶)進一步軟化、泥化,甚至部分形成泥化夾層,其力學強度急劇降低。當強度降低到一定程度,在重力作用下促使上覆巖體沿軟化、泥化夾層向臨空方向產生失穩下滑。下滑過程中局部巖塊解體不充分,以相對完整的形態保持下來,如圖4所示。

圖2 順向巖質邊坡原始邊坡形態Fig. 2 Consequent rock slope of the original slope form

圖3 順向巖質邊坡變形初期邊坡形態Fig. 3 Initial slope shape deformation of consequent rock slope

(3)由于區內沿層面發育有多條軟弱夾層(面),其傾角較緩,一般約13°~16°,因此順向巖質邊坡的破壞是河谷下切期間,斜坡巖體沿下部軟弱夾層長期蠕滑作用的產物。但滑坡期間運移速度較慢,運移距離較短,因而滑體內局部巖體解體不充分,保留有較多的大塊完整巖塊。

(4)巖質類型,巖體結構類型與特性,結構面發育程度、性狀與組合關系及其強度特性是邊坡巖體蠕滑位移的內在因素;前緣臨空面為邊坡滑移變形提供了有利的地形條件;地表水入滲是邊坡滑動的觸發因素。在某些因素影響下,順向巖質邊坡后緣巖體沿兩條或兩條以上的軟弱夾層向臨空方向呈“抽屜式”滑移,從而在巖體內不同深度沿陡傾結構面產生張拉裂縫,而其上覆巖體仍保持較完整狀態的假象,這類張拉裂縫一般具有不確定性和隱蔽性(見圖5)。

根據以上分析,場地順向邊坡巖體的變形破壞模式,可以概括為“多層順層滑移—拉裂”形式。而場地內順坡向砂泥巖地層中軟弱結構面相對較發育,其成因類型、性狀和物質組成各異,它們的強度特性和幾何尺寸等方面也存在有較大差別,因而并不是任何一條軟弱結構面都會構成巖體失穩的底界面,邊坡巖體可能沿兩條或兩條以上的順層軟弱夾層向臨空方向呈“抽屜式”[4]滑移,在巖體內不同深度沿陡傾結構面產生張拉裂縫,而其上覆巖體仍保持較完整狀態,巖體失穩后則具“麻將牌”式的順層面堆積[5-6]。

4 順向巖質邊坡穩定性分析評價

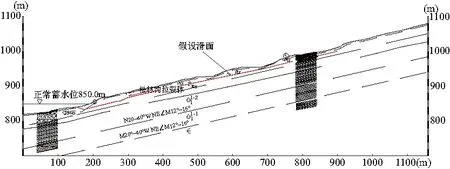

場地區為單斜順向坡,巖體內泥質、炭質巖類夾層和層間軟弱夾層相對較發育,受溝谷或人類工程活動的切割,部分邊坡已形成影響坡體整體及淺表穩定的臨空面,存在順層滑動的可能性。為此需對邊坡整體及淺表部穩定性進行復核計算。順向巖質邊坡穩定計算采用傳遞系數法。計算剖面在西區、中區、東區和擴大西區各選取一條代表性剖面進行穩定性計算分析,分別見圖6~圖9。即:

圖4 順向巖質邊坡變形破壞后邊坡形態Fig. 4 After slope form consequent rock slope deformation and destruction

圖5 順向巖質邊坡破壞逐級發展示意圖Fig. 5 Consequent rock slope destruction step by step development

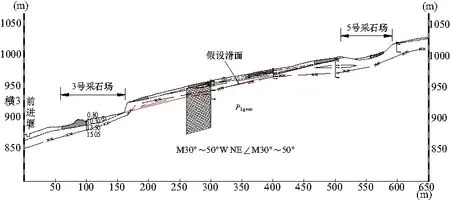

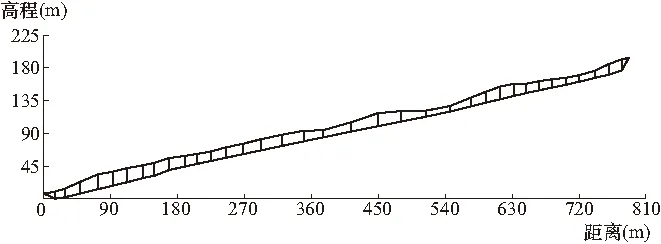

在東區二疊系陽新組石灰巖出露區斜坡不存在影響整體穩定的臨空面,但由于溝谷及采石場的切割存在影響淺表部穩定的臨空面,選用代表性剖面1-1進行穩定性計算,見圖6、圖7。

在中區淺表部三疊系白果灣組中等~強風化砂、泥巖夾煤質頁巖坡體,存在4層薄煤層臨空面,選用代表性剖面2-2進行穩定性計算。

在西區淺表部三疊系白果灣組中等~強風化砂巖夾泥巖邊坡,由于溝谷的深切,存在影響整體穩定的臨空面,選用代表性剖面3-3進行穩定性計算。

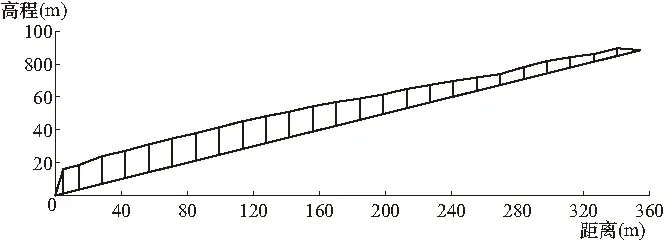

擴大西區淺表部三疊系白果灣組中等~強風化砂巖夾泥巖坡體,軟弱夾層較發育,且存在亂石崗等幾個古滑坡,其工程地質條件差,選用代表性剖面4-4進行穩定性計算,見圖8、圖9。

穩定性計算分析工況主要采用一般、暴雨、地震三種工況。其中,一般工況主要考慮自重、地面荷載;暴雨工況主要考慮自重、地面荷載、由暴雨入滲導致地下水產生的水壓力;地震工況主要考慮自重、地面荷載和地震力。

穩定性計算軟件采用理正軟件,計算參數選用表1和表2。

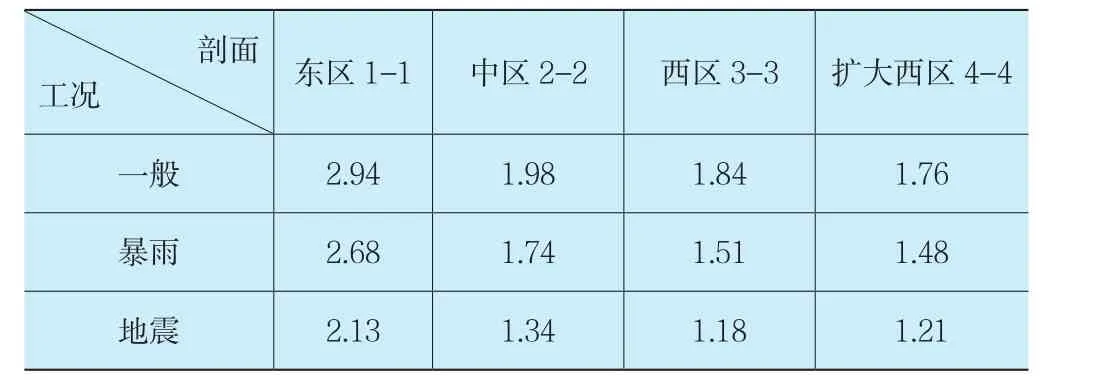

穩定性計算結果見表3。

圖6 東區穩定性計算剖面1-1剖面Fig. 6 East stability calculation section 1-1

圖7 東區1-1剖面條分圖Fig. 7 Section 1-1 points figure in east

圖8 擴大西區穩定性計算剖面4-4剖面Fig. 8 To expand west stability calculation of section 4-4

圖9 擴大西區4-4剖面條分圖Fig. 9 Section 4-4 points expand west figure

表3 邊坡穩定性系數表Tab.3 Slope stability coefficient table

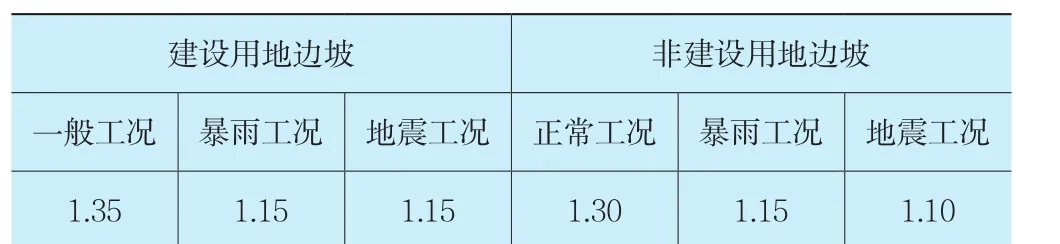

根據《滑坡防治工程設計與施工技術規范》(DZ/T 0219)中滑坡防治工程設計安全系數的規定和《建筑邊坡工程技術規范》(GB 50330)中的穩定安全系數要求,邊坡安全系數選取見表4。

表4 邊坡安全系數Tab. 4 The slope safety factor

從表3和表4可以看出:

(1)一般、暴雨工況下,場地各區邊坡巖體整體均保持穩定狀態,穩定系數(k=1.48~2.94)均大于建設用地邊坡1.35的安全系數要求,各區邊坡巖體均能保持整體穩定狀態。

(2)地震工況下,除東區和中區外,西區計算剖面1-1和擴大西區計算剖面4-4的穩定性系數(k=1.18~1.21)偏低,處于欠穩定狀態,不能滿足工程要求。

(3)分析和計算表明場地斜坡深層整體穩定,計算穩定系數大于建設用地邊坡穩定系數1.35。但西區、擴大西區滑坡體、局部地段斜坡淺表層整體穩定系數偏低,但天然狀態下處于基本穩定[7]。

5 結束語

根據巖質類型、層狀巖層單層厚度、結構面發育程度、巖體完整性及嵌合程度,將蘿卜崗場地巖體結構劃分為層狀結構、鑲嵌結構、碎裂結構、散體結構四種類型。

軟弱夾層是順向巖質邊坡穩定性的主要控制結構面。從成因類型上可將軟弱夾層劃分為原生型、構造型、次生型和復合型四種類型,從物質組成、工程性狀等宏觀上可大致歸納為三大類:即碎屑夾泥(黏土)型、泥(黏土)夾碎屑型和泥型。

影響順向巖質邊坡穩定性的主要因素有內在因素和外在因素兩種。內在因素主要為地質因素,如地層巖性組合、巖層構造與結構、水文地質條件等;外在因素包括自然觸發因素(如風化、氣象、暴雨、地震等)和工程因素(如人工開挖切腳、爆破、施工與生活用水入滲等)。

蘿卜崗場地順向巖質邊坡的變形破壞模式可以概括為“多層順層滑移——拉裂型”。勘察設計和施工開挖實踐表明:場地西區和擴大西區順向坡巖體大多沿兩條或兩條以上軟弱夾層向臨空方向呈“抽屜式”滑移,在巖體深部沿陡傾結構面產生張拉裂縫,而其上覆巖體仍保持較完整狀態的假象;亂石崗滑坡及其拉裂松動區巖體失穩后則具“麻將牌”式的順層面堆積。

通過對場地順向巖質邊坡穩定性影響因素分析、邊坡穩定性的定性分析和邊坡穩定性二維極限平衡計算分析結果認為一般、暴雨工況下,各區邊坡巖體均能保持整體穩定狀態,但地震工況下,西區、擴大西區邊坡巖體穩定性系數偏低,處于欠穩定狀態;開挖后,各區的邊坡巖體穩定系數均會有所降低,尤其是西區和擴大西區將不能滿足工程要求。因此,在城市市政工程和房屋建筑規劃與建設中,應結合場地工程地質條件進行科學、合理布局,盡量控制和減少邊坡開挖高度,需有相應工程措施,并采用適宜的施工方法以及對邊坡及時支護處理,同時應防止地表水下滲惡化地基。

[1] 陳祖煜,等.巖質邊坡穩定分析:原理.方法.程序[M].北京:中國水利水電出版社,2005.

[2] 鄭穎人,陳祖煜,王恭先,凌天清.邊坡與滑坡工程治理[M].北京:人民交通出版社,2010.

[3] 張倬元,黃潤秋,等. 工程地質分析原理[M]. 北京:地質出版社,2009.

[4] 李文剛,陳衛東,張廷柱,梁宇.西南山區復雜巖土工程研究與實踐[M].北京:中國水利水電出版社,2016.

[5] 周俊杰,焦修明.高邊坡擋墻框架拉梁組合架構加固技術研究與實施[J].水電與抽水蓄能,2015,1(4):23-27.ZHOU Junjie,JIAO Xiuming.Research and Application of High Retaining Wall Reinforcd by Structure Combined of Frame and Straining Beams[J].Hydropower and Pumped storage,2015,1(4):23-27.

[6] 潘福營,李璟延.復雜地質條件下隧洞開挖支護施工技術[J].水電與抽水蓄能,2015,1(2):42-44.PAN Fuying,LI Jingyan. Tunnel Excavation and Supporting Technology under the Complicated Geological Conditions[J].Hydropower and Pumped Storage,2015,1(2):42-44.

Luobugang Field of Layered Consequent Rock Rlope Rtability Rtudy

LIANG Yu

(PowerChina Chengdu Engineering Corporation Limited,Cheng Du 610072,China)

Based on the understanding of current research status at home and abroad,and the collection of predecessors’ research results,with the typical research material of layered consequent rock slope of LuoBuGang field,this article carried out on the field stability analysis and evaluation by researching on the deformation failure mode and the mechanism of LuoBuGang consequent rock slope,in order to guide the planning and design in the future,and solve the specific engineering problems.

layered bedding rock slope ; weak interlayer;engeering geology characteristics ; deformation and failure ;stability

TV523

A

570.3510

10.3969/j.issn.2096-093X.2017.02.020

2016-05-30

2016-06-20

梁 宇(1977—),男,高級工程師,碩士研究生,注冊巖土工程師,主要研究方向:巖土工程及地質災害的勘察、設計、咨詢與施工的技術及技術管理工作。E-mail:lyu_0231@163.com