高質量科研論文的評估準則和結構

韓映雄 馬遷

規范的科研論文事實上都有相對固定的要素和結構要求。在某種意義上可以說,科研論文就如同以前的八股文章。很多論文不能獲得發表機會,不是因為沒有新見解或新觀點,而是其論文的要素和結構看起來“不專業”或不符合要求。因此說,撰寫論文或論文寫作實際上是需要“包裝”的。與此同時,論文也要在語言表達、用詞、邏輯等要求上達到基本標準。現實中,我們會經常讀不懂一些論文,因為這些論文要么語句不通,要么邏輯混亂,等等。

本文將首先呈現科研論文要達到規范要求的評估準則與標準。然后結合兩類典型的研究范式——定量和定性研究論文的基本結構依次對數據與信息、結構與邏輯、論證與分析過程、文法與用詞等要素的陳述或表達原則逐一予以討論和闡釋。

一、科研論文的評估準則和標準

衡量一篇科研論文可以有很多準則。我國各院校的碩士和博士畢業論文評審標準、教育部學位與研究生教育中心的網上論文評議標準和博士學位論文抽檢評審標準等都是一些具體的評價準則和標準。這些指標體系既有共同點,也有細微差異。這些差異有些時候是因為評價目的不同而造成的,有些可能是評價指標體系缺乏科學性所致。除了這些,雜志社對所刊發的論文其實也有基本的評價準則和標準。但是,雜志社一般卻很少對外公開宣布這些準則,只是供審稿人評審時做參考之用。

其實,不管是要發表的期刊論文,還是博士畢業論文,甚至是學生測驗所用的論述題,它們都具有一些共同的最基本的評價準則。

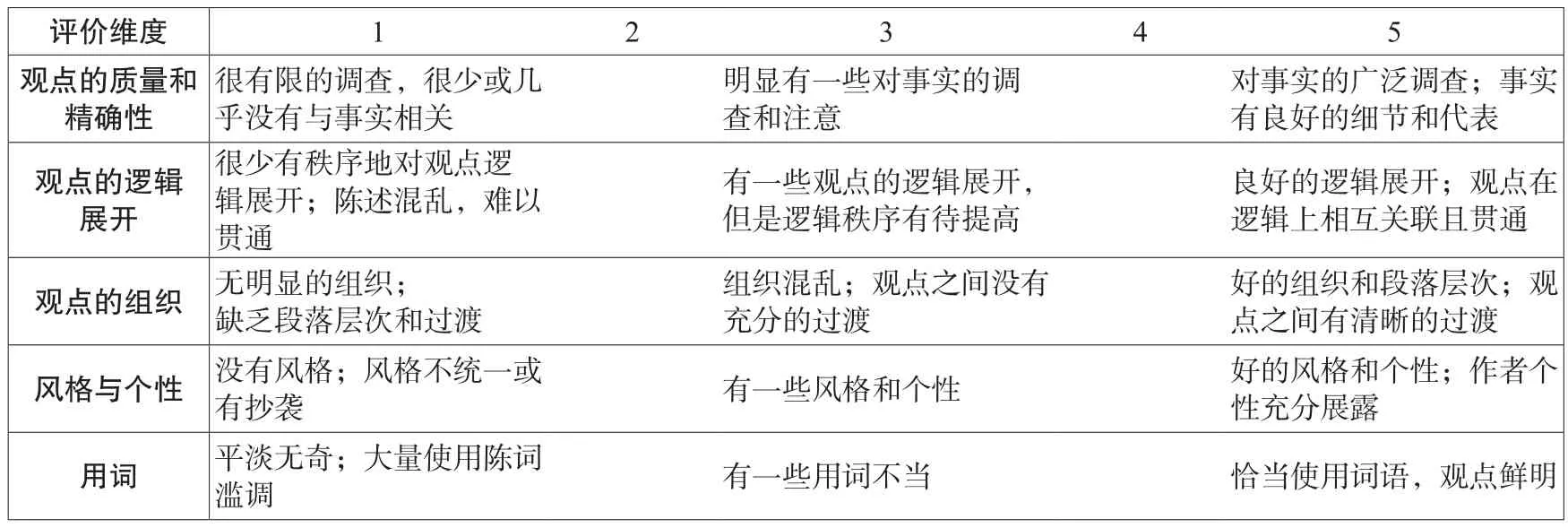

鮑里奇提出了包含5個維度5個標準的論文評價方案(見表1)。[1]

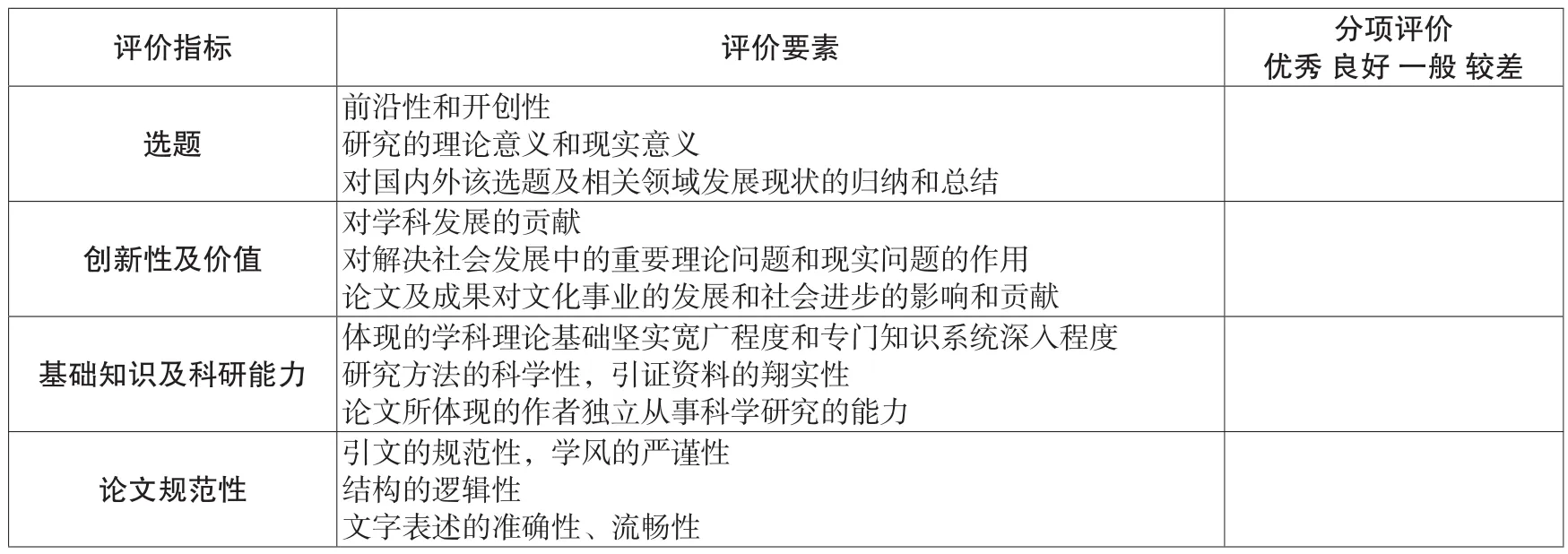

我國教育部學位與研究生教育發展中心提出了博士學位論文抽檢評議方案,通訊評議意見表見表2。

對照這兩張表,它們的差異是顯而易見的。博士學位論文在評價要素或維度上遠多于鮑里奇的論文評價維度,這可能與博士學位論文所承載的獨有功能——是否達到博士學位標準有關。難道博士學位論文要比一般論文具有更高質量嗎?這是一個仁者見仁、智者見智的問題,在此不做深入討論。

表1 論文評分度量表

表2 博士學位論文抽檢通訊評議意見表(學術學位人文社會科學類)[2]

對于期刊論文而言,其容量肯定比博士論文小,也沒有博士論文承載的獨特功能,因此評價準則和標準也就與博士論文稍有區別。一般而言,期刊論文的評價準則包括以下方面:題目與問題、數據或信息、研究方法或分析框架、結構與邏輯、發現與結論、語法與規范。

題目與問題主要是指論文所探討的主題是否是真問題以及問題是否具有理論意義和實踐價值。科學研究現實中的問題極其豐富,但并不是所有問題都值得研究。有些問題不需要研究和討論,它會隨著學科本身發展的深入而自行消失和得到解決。有些問題是擋在發展面前的攔路虎,必須予以解決。后者才是值得花精力去研究和提出解決方案的。對問題的判斷是評估一篇論文的第一步,也決定著論文能否進入審閱環節。

數據和信息方面的評估要求主要是衡量數據或信息是否真實、可靠。如果是定量研究的話,還需要考慮樣本量及代表性。如果是定性研究的話,重點考慮的是個案或研究對象的信息豐富性。如果在這方面有欠缺的話,該論文的發現和提出的觀點也就相應地受到影響甚至質疑。

研究方法或分析框架是衡量一篇論文的關鍵準則之一,它本質上是研究工具。一篇論文如果在這方面有缺失的話,很難想象這篇論文能有新的發現或新觀點。問題與方法之間有四種組合——老問題老方法、老問題新方法、新問題老方法、新問題新方法。一般而言,后三種組合的研究都可以采用,但老問題老方法的研究是不被鼓勵和采用的。

結構與邏輯盡管很重要,但往往是很多論文的硬傷。論文的結構既指整篇論文各部分的分工,也指每部分內部段落之間的劃分。有些論文在一個自然段涉及很多主題,不斷切換主語,這就是結構不合理。一般而言,一個自然段就應該只圍繞一個主題展開敘述或討論。邏輯是指論據或數據是否支持論點,段落之間的關系以及段落內句子之間的關系。何謂邏輯?狹義上既指思維的規律,也指研究思維規律的學科即邏輯學。廣義上泛指規律,包括思維規律和客觀規律。邏輯包括形式邏輯與辯證邏輯,形式邏輯包括歸納邏輯與演繹邏輯,辯證邏輯包括矛盾邏輯與對稱邏輯。由此,論文的邏輯實質上體現了作者的思維和推理是否符合規律。有時候,人們說某篇論文有點亂,或是思路不清晰,等等,這實際上反映出該論文的邏輯不夠嚴密。

發現與結論有兩個判定標準。一是發現或結論是否是依據數據結果或信息材料而得出的,二是與同類研究相比是否有新的觀點。后者也同時是我們經常所說的論文是否具有創新性的主要依據。

語法和規范是一篇論文得以發表的最基本要求。規范涉及摘要要求、標題和正文字體字號、圖標格式要求以及參考文獻要求等。在我國,已經頒布過國家規范,一些雜志還有在此基礎上的個性化的規定。語法涉及句子是否通順、表達是否合乎語言文字使用規范、用詞是否準確等。

二、定量研究的論文結構

盡管定量研究和定性研究是基于兩種研究方法論的研究設計,但其實都具有以下共同的表達資料即撰寫論文的一般形式。巴比[2]認為以下要素是最基本的構成:目的和概論、文獻回顧、研究設計與執行、分析與闡釋、總結與結論。

定量研究的論文結構比定性研究更為統一和固定,它更多時候與自然科學研究領域的論文結構很相似。

一般而言,定量研究的論文結構包括引言或研究背景、文獻回顧、研究方法、結果、結論與討論。

引言或研究背景部分主要是為讀者交待研究的緣起或因何原因促使你想到了這個問題。關于緣起,有很少一部分論文主題是出于研究者的好奇心驅動的,大部分論文主題是源于人類生活的實際需要。后者往往就是我們通常所強調的研究是否具有價值和問題意識。在我國,無論是國家自然科學基金項目,還是全國哲學社會科學和教育科學等基金項目,都十分強調研究成果在解決現實問題或建構思想理論體系上的貢獻和作用,這其實就體現了這些基金關于研究價值的偏好。由此,在引言或研究背景部分,論文要告訴讀者的是選題的緣由、價值及所關注的核心問題。

文獻回顧是完整的規范的期刊論文所必須的。但遺憾的是,有很多期刊論文對此并沒有要求。關于文獻回顧,在筆者撰寫的《文獻綜述及其撰寫》(載《出版與印刷》2017年第1期)一文中有專門的探討,在此不再贅述。有必要說明的是,盡管有些論文沒有明顯地將文獻回顧作為一個獨立部分呈現,但其在論文的分析過程中有很多關于同類研究成果的分析與評論。這種處理方式多見于評論性文章或演繹式理論建構的論文。

研究方法部分的主要任務是交待數據或信息從哪里來,對這些數據和信息按照何種規則給予分析和處理。在定量研究中,這部分必須要交待研究對象即抽樣方法,樣本或被試特征,數據或信息采集方式——實驗法、問卷調查法或是其他方法以及相應的工具,問卷回收率,以及數據或信息分析或處理技術與工具(如使用SPSS等)。

結果部分主要是報告基于數據的結果。在這部分撰寫時,不要急于對這些數據的意義給予解釋,而應該是用統計學語言予以陳述。如“男生和女生的學習投入存在顯著性差異”這樣的句式和說法。

結論與討論部分是作者觀點集中體現的部分,也是論文最重要的部分。有些論文在這部分只是簡單地將基于數據的意義或結論描述出來,這是不夠的。嚴格地說,這樣做只是達到了結論報告的目的,但沒有討論。何謂討論?如何撰寫討論呢?簡單地說,討論就是把你的發現和結論與同類研究的結論予以對比并嘗試解釋異同的成因。假如你的發現與前人的結論是相同的,你也不必沮喪,這表明要么你用數據驗證了前人的預言或演繹結論,要么你在新的研究對象上取得的結論與前人在另一種研究對象上的結論具有相似狀態或特征。假如你的發現與前人的結論是不相同的,那你就需要進一步分析和討論因何不同。如是后者,恰恰就給了你發揮和展示論文水平的挑戰和機會。在這部分,假如你的主題與相關政策或管理制度有密切關系的話,你還可以依據研究發現或結論進一步表達或揭示政策意義或價值。政策意義或價值是指你的發現或結論將會對現行政策、制度或未來要修訂或頒布的政策與制度具有哪些指導與啟示。正如前文所述,大部分研究都是帶有鮮明的問題意識和研究價值,政策意義就是一種典型的研究價值的體現。在這部分,有些作者會撰寫改革建議,這是不妥當的。建議是建立在對問題診斷和確認基礎上的,沒有問題確認,何談建議呢!

三、定性研究的論文結構

與定量研究的論文結構相比,定性研究的論文在結構上與其稍有不同。定性研究的論文很少嚴格地將研究方法、結果、結論與討論這三部分單獨呈現,多數情況下這三個部分是混合交織在一起的。與此同時,由于編輯的偏好以及碎片化閱讀習慣的逐漸滲透,定性研究(這里不包括嚴格規范的質性研究)的論文一般會將主要觀點或討論的主題作為標題(一級標題、二級標題都如此)。這種做法也是導致上述三個部分混合呈現的主要原因。

與定量研究相比,很多定性研究的論文基本不會交待研究方法及信息資料來源(有些論文就沒有信息資料哦)。中文期刊中的很多定性研究的論文更多的是觀點——證據(分析過程)的呈現方式。一篇論文就是由幾個有內在邏輯關系的觀點——證據(分析過程)組成的。解釋性研究的論文多采用的是定性研究的論文結構。

上述有內在邏輯關系的觀點——證據(分析過程)如何有邏輯地在論文中呈現就是我們通常所說的結構安排。換句話說,這其實就反映了作者先討論哪個問題,其次是哪個問題,最后是哪個問題的順序。對于一篇一萬字以內的期刊論文而言,處理好這個順序不是一件很難的事。

定性研究的論文最容易出現的問題是論據不能有效支持論點或分析推理過程不夠嚴密,或者經常是用已有的資料或文獻有選擇地用來支撐作者所提出的自認為新穎的觀點和看法。還有一種常見的做法就是論文通篇就是幾條政策建議或解決問題的方案,但卻缺少事實證據和案例,整個分析論證過程就是預測式的自說自話。

其實,很難用上述的描述來告訴你或是教會你學會論文寫作。你只有投入到真正的科研活動并嘗試一字一句地寫作,慢慢地自然就會寫作了。

[1]加里?D.鮑里奇.有效教學方法[M].南京:江蘇教育出版社,2002:396.

[2]艾爾?巴比.社會科學方法[M].南京:華夏出版社,2009:499-503.

業界聲音〉〉〉

2017年度“大眾喜愛的50種圖書”推薦活動開始啦

為貫徹落實黨的十九大精神,充分發揮優秀圖書的引領示范作用,2017年度“大眾喜愛的50種圖書”推薦活動于11月3日在北京啟動。年度“大眾喜愛的50種圖書”推薦活動今年進入第八個年頭,已為讀者推薦了350種好書,品牌影響力凸顯,成為全民參與的一項重要讀書盛事。

活動由國家新聞出版廣電總局全民閱讀活動組織協調辦公室主辦,中國新聞出版傳媒集團承辦,旨在引導大眾廣泛參與讀書活動,在全社會形成“愛讀書、讀好書、善讀書”的文明風尚。本次活動特別組織了人民日報、新華社、中央電視臺、中央人民廣播電臺、光明日報、經濟日報、中國文化報、中國教育報、中國新聞出版廣電報、中國出版傳媒商報、中華讀書報、中國圖書評論、人民網、新華網、新浪網等媒體和網站重點推薦2017年度“大眾喜愛的50種圖書”。

推薦活動將在媒體推薦、出版社自薦、市場檢驗、專家評審的基礎上產生候選圖書,然后由網民進行網絡投票產生2017年度“大眾喜愛的50種圖書”,并于2018年春節前向社會公布。本次推薦范圍為2016年1月至2017年底出版的新書,分為文化、文學、生活與科普、少兒四大類。活動將充分運用傳統媒體、各類新興媒體和全民閱讀工作網站,并將通過啟用微視頻等創新方式,吸引廣大讀者參與。出版社可登錄中國新聞出版廣電網(http://www.chinaxwcb.com/)下載2017年度“大眾喜愛的50種圖書”推薦活動備選圖書自薦表,并將自薦表發送到郵箱(dzxa2017@163.com)。

值得一提的是,年度“大眾喜愛的50種圖書”網民推薦參與熱情逐年高漲。2010年網民投票參與人數18萬,2011年網絡投票參與人數達60萬,2012年網絡投票參與人數190萬,2013年網絡投票參與人數730萬,特別是2014年的網民參與人數首次超過千萬,達到2500萬,2015年突破3000萬,2016年參與投票的讀者數再創新高,達到了4000萬人次。評選的參與度、點擊量不斷攀升,說明“大眾喜愛的50種圖書”品牌的影響力在不斷增強。

據悉,在即將到來的2018年北京圖書訂貨會期間,中國新聞出版傳媒集團展臺將對前七年的入選圖書以及2017年度“大眾喜愛的50種圖書”的100種候選圖書進行集中展示,春節期間各大書城將專門設立專柜對“大眾喜愛的50種圖書”進行展示展銷,出版社可在相關圖書腰封上標注“入選2017年度‘大眾喜愛的50種圖書’”字樣。