用電信息采集系統速度提升的研究

徐 晴,劉 建,田正其,祝宇楠

(1.國網江蘇省電力公司電力科學研究院,南京 210019;2.國家電網公司電能計量重點實驗室,南京 210019)

用電信息采集系統的目標是實現 “全覆蓋、全采集、全費控”,隨著采集系統建設,覆蓋率以及采集率都明顯提升,在此基礎上如何“全費控”就是一個新的目標。實現“全費控”的主要瓶頸在于用電信息采集系統的速度以及可靠性,本文主要通過分析目前用電信息采集系統的各環節,找到提高用電信息采集系統速度的方法。

1 用電信息采集系統與速度

當前用電信息采集系統抄表主要采用低壓電力線載波、RS485、微功率無線等通信方式,可以滿足數據抄收及部分用電監控的要求,通訊的可靠性和實時性有大幅改善。

隨著用電信息采集系統電能表數據采集成功率的大幅提高,可處理的數據越來越多,用電信息采集系統的應用范圍也在不斷擴展。同時計算機技術、通信技術、用電及計量技術的發展也使用戶對采集系統產生新的需求,如:①雙向互動的需求;②實時監控的需求;③在智能電網和物聯網中承擔更多的應用需求[1-4]。用戶需求和潛在需求的增多使系統對通信及處理的速度提出了更高的要求。因此,一些應用就受到了通訊性能和速度的限制[5-6]。

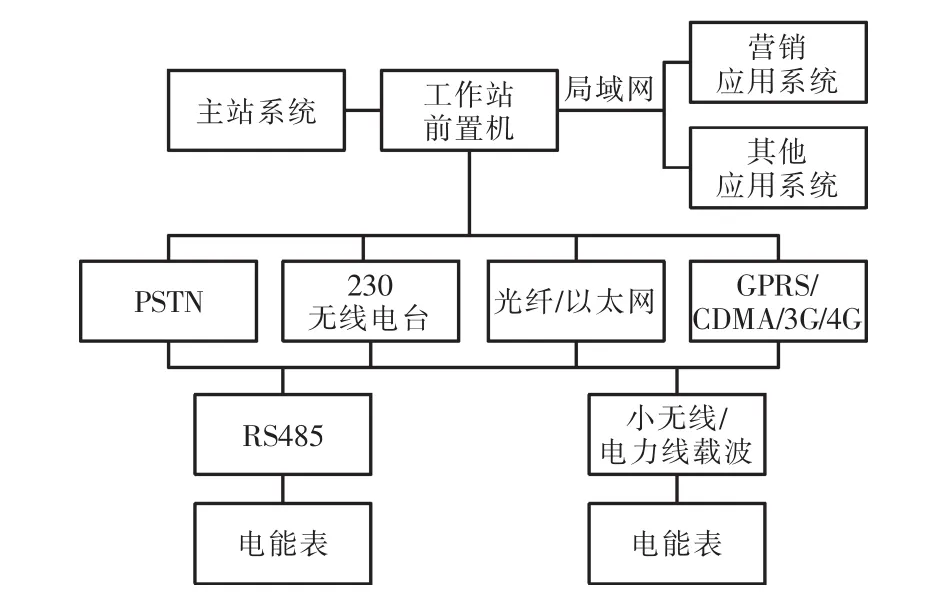

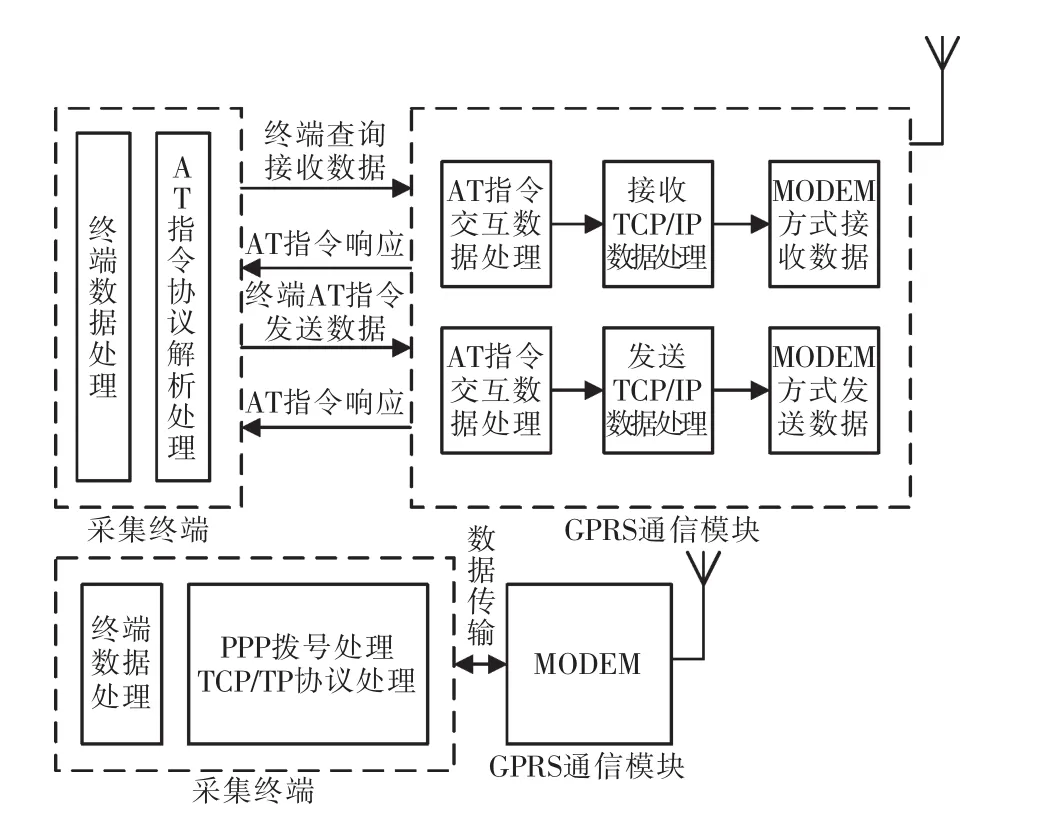

圖1所示為用電信息采集系統框圖,當前影響系統速度的關鍵在于數據的通信傳輸[7-8]。

圖1 用電信息采集系統Fig.1 Electric energy data acquire system

2 本地通信環節分析

本地通信系統是用電信息采集通信系統的重要組成部分。目前影響本地通信系統通信速率的主要因素有兩方面:①終端與通信模塊、電表與通信模塊間的響應時延和通信速率;②不同通信介質本身的通信速率及可靠性影響。

目前國內本地通信系統通信多采用窄帶電力線載波、微功率無線等方式,現有技術尚可滿足目前應用需求,但局限性依然明顯。通信速率對目前本地通信系統的發展就是一個瓶頸,如窄帶電力線載波目前國內占有率較高的廠家,通信速率多在5 kb/s以下,有的甚至在1 kb/s以下,基于OFDM調制方式的電力線載波速率可以做到10 kb/s以上,微功率無線在10 kb/s左右。本地通信技術的發展方向幾乎集中在了通信速率及通信可靠性的提高上[9-10]。

2.1 低壓電力線載波現場應用與實驗室測試對比

2.1.1 理論速度

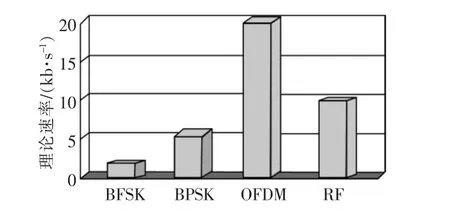

對現場應用的各種通信方式進行通信速率統計,目前典型調制方式的窄帶電力線載波通信速率如圖2所示。

圖2 窄帶電力線載波不同調制方式的速率Fig.2 Rate of different modulation schemes for narrow band power line carrier

2.1.2 現場應用速度

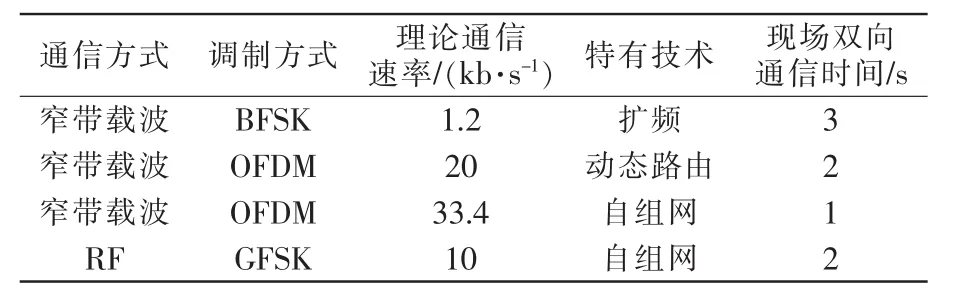

目前使用較多的本地通信方式在不同省份的典型臺區的雙向通信時間統計結果如表1所示。

表1 現場雙向通信時間統計表Tab.1 Two-way communication time statistics

以上統計表中數據主要針對抄表穩定的臺區,現場抄讀數據100%成功。但實際現場多數臺區由于傳輸信道等影響,會導致臺區雙向通信時間波動。本地通信無論是采用窄帶電力線載波方式還是微功率無線方式通信速率仍較慢。

2.1.3 實驗室測試速度

正泰量測辦公樓強電井中等距離安裝了20個表箱,作為微功率無線及電力線載波通信的典型測試環境,相鄰兩層測試表箱間有10個空氣開關,電力線的主要負載為電腦、空調、照明等設備。

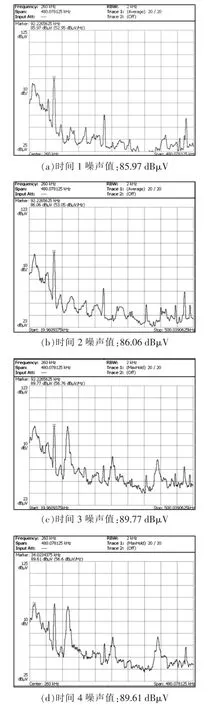

測試使用的電力線載波耦合器頻帶范圍在20 kHz~500 kHz,由于目前電力線載波多使用該頻段,故針對此頻段噪聲進行分析。

圖3所示分別為在不同時間對電力線噪聲的抓取。從圖中可以看出,92 kHz噪聲平均值已經達到近90 dBμV,約30 mV,其它典型噪聲點還有34 kHz。

2.2 本地通信系統通信可靠性提高方法研究

圖3 電力線噪聲頻譜(20 kHz~500 kHz)Fig.3 Noise spectrum of electric power line

低壓電力線信道的阻抗特性、信號衰減、隨機噪聲干擾等問題,使得電力線載波通信系統可靠性降低。提高電力線載波通信系統可靠性大致可從信息編碼技術、通信信道估計與選擇等技術入手[11-15]。

對于隨機噪聲的干擾,可以采用擴頻技術。由于擴頻載波信號的帶寬遠大于所傳信息所必需的最小帶寬,故噪聲可能只影響到一小部分所要傳輸的信號,大部分信號可以完整地到達接收端,提高了系統的可靠性。目前窄帶OFDM技術,可增加信道估計技術,以對抗信道衰落。

微功率無線通信的穩定性主要源于帶內頻譜干擾、空間信號衰落、信號沖突等問題的影響,消除或者避免這三類問題是提高無線通信穩定性的主要研究方向。

首先,在實際使用環境中,用于微功率無線電力抄表的470~510 MHz無線頻段內存在著其他類別的無線通信設備共同使用的情況,如地面數字電視信號,也有其他頻段的無線設備產生的雜散發射落在該頻段內的情況。因而一般只能采取信道掃描的方式來分析哪個信道是干凈的或者沒被占用的,同時這種干擾在時間上也有離散性,采用周期性重復掃描的方式來彌補時間離散的情況。對于這種使用窄帶通信技術的微功率無線通信,帶內頻譜干擾的問題可通過規避的方式,如果允許使用擴頻通信等技術,那么可提高抗帶內頻譜干擾能力。

其次,信號在空間上的衰落主要受實際環境變化的影響,如信號在建筑物的結構中的折射反射,人、動物、車輛等的運動等,會造成信號在空間傳播呈現多徑形式和衰落實時變化的情況。因而在布局無線網絡時要充分考慮網路傳輸鏈路預算,一般20~25 dB的余量可以應付這種多徑衰落的影響,可以有效提高通信的穩定性,因而在網絡布局后進行網絡優化測試是非常有必要的。另外,有條件的話,通信設備如能使用多天線的空間分集技術也是一種提高信號穩定性的方式。

最后,信號沖突問題也是微功率無線網絡提高穩定性的主要研究方向,隨著無線網絡規模的擴大,網絡中各個節點之間的通信局限于鄰近和附近節點,那么相互沖突的概率也會呈指數級上升,并且微功率無線網絡通信路由協議的不遞歸性會增加這種沖突的概率。所以設計合理高效的網絡通信路由協議是解決降低信號沖突概率的有效方法。

2.3 本地通信系統通信方式速率提高方法研究

終端、智能表與本地通信模塊間通信速率的提升,相對來說更容易實現,例如:終端與模塊間的通信接口可以用以太網接口,或其他高速通信方式替代;智能表與模塊間的通信速率也容易在不影響可靠性的前提下提高。

目前推薦使用的電力線載波通信頻段為3 kHz~500 kHz。若想進一步提高本地通信速率,那么寬帶載波技術是一種選擇,但是寬帶載波通信距離存在問題。新一代載波通信技術可使用跨頻帶技術頻率覆蓋窄帶載波頻段、寬帶載波頻段,可根據電力線信道特性,自適應選擇合適的工作頻帶。

3 遠程通信環節分析

3.1 遠程通信主要方式

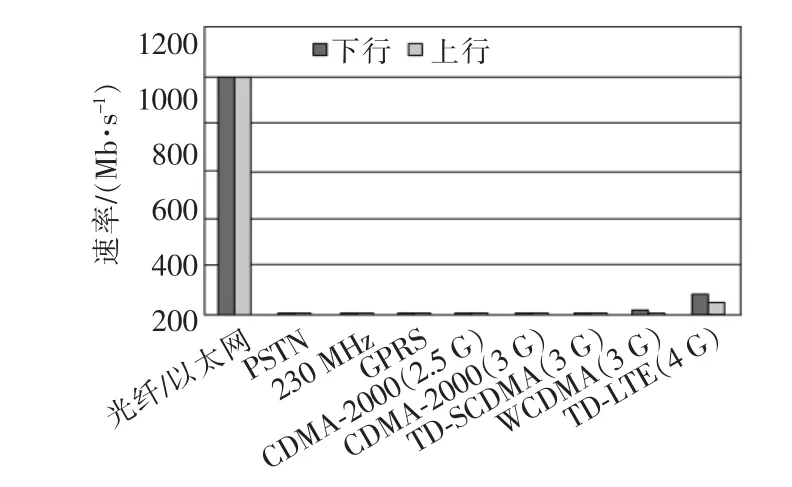

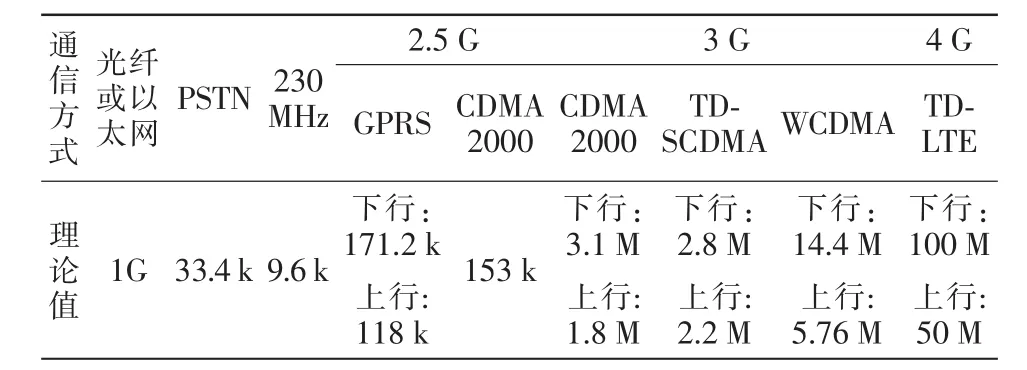

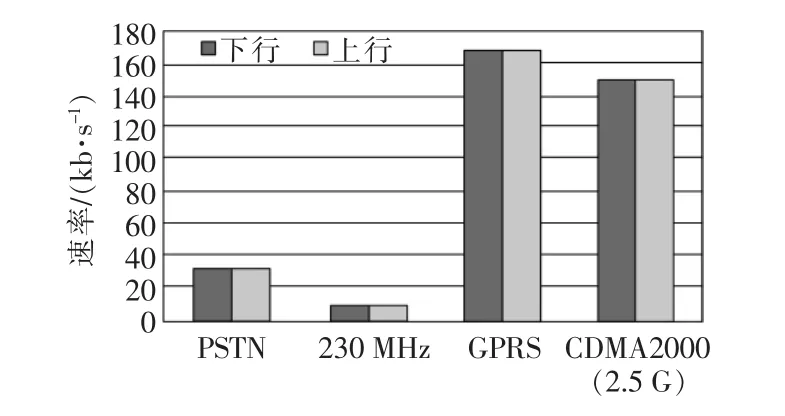

遠程通信方式目前主要包括GPRS/CDMA 2.5 G無線通信方式、3 G無線通信方式、4 G無線通信方式、光纖/以太網通信方式、PSTN固定電話拔號方式、230 MHz無線電臺方式。圖4和表2對各種遠程通信方式的速率進行了比較與對比。

從圖4及表2可以看出,光纖/以太網通信以其1 Gb/s的通信速率成為目前主要遠程通信方式中速度最快的一種。而在遠程無線通信方式中,3 G通信要比2.5 G通信速率快10倍以上,而新興的4 G通信又比2.5 G通信快100倍左右。

圖4 遠程通信方式速率比較Fig.4 Rate comparison of remote communication

表2 遠程通信速率理論值對比(b/s)Tab.2 Theoretical value of remote communication rate(b/s)

目前我國電力行業遠程無線通信方式主要采用2.5 G的GPRS無線公網通信,因此在提高遠程無線通信方式的速率上,可以考慮采用3 G或4 G通信技術以提高通信速率。

3.2 影響GPRS遠程通信速率的因素

目前廣泛采用的2.5 G GPRS無線通信方式,在通信信號強度良好的情況下,影響其通信速率的因素為

1)無線通信環境的影響

如圖5所示,理論情況下2.5 G GPRS通信下行速率可達171.2 kb/s。但要達到這個速率,就要求用戶完全占用一塊載頻的8個時隙,同時要滿足21.4 kb/s的傳輸速率。而要達到這一傳輸速率對無線通信環境要求很高,而就目前應用的環境而言,還無法達到此要求。

圖5 當前主要采用的通信方式Fig.5 Current communication mode

2)通信芯片的影響

由于目前大多數的GPRS芯片最多只支持3個時隙同時傳播,這樣就無法滿足完全占用一塊載頻的8個時隙的要求,因此GPRS的帶寬受到了限制,無法達到理論的傳輸速率。

3)運營商通信業務分配的影響

目前運營商大多因電話業務的比例大于數據業務比例,將通信網絡主要分配給電話業務,即只分配部分PDCH(分組數據信道)給GPRS通信業務。而PDCH信道分配會直接影響到GPRS通信業務質量,合理分配PDCH對GPRS網絡優化起著決定性作用。

3.3 從產品設計上提高遠程通信速度

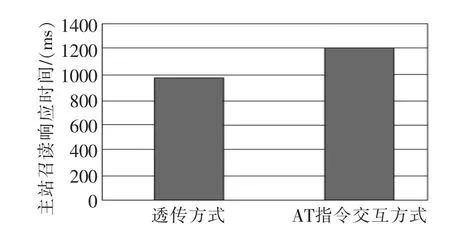

采集終端與遠程通信模塊通信時,采用透傳方式并避免AT指令交互方式,可以提高通訊速率。圖6所示為某廠家GPRS通信芯片根據國網376.3規范測試透傳及AT指令交互方式結果數據。

圖6 透傳及AT指令交互方式結果數據Fig.6 Data of passthrough and AT command interaction

采集終端與通信模塊通信時,采用PPP拔號方式,AT指令交互方式和PPP拔號方式GPRS實驗流程及測試數據對比,如圖7、圖8所示。

圖7 AT指令交互與PPP撥號方式流程對比Fig.7 Comparison of AT command interaction and PPP dialing method

在硬件方面,采集終端與遠程通信模塊之間采用USB通信。目前采集終端與遠程通信模塊設計主要采用串口UART方式,串口方式在速率大于115.2 kb/s時,數據傳輸不穩定;而 3 G、4 G、光纖/以太網等通信模塊速率遠遠大于115.2 kb/s,所以串口的傳輸速率成為了數據傳輸瓶頸,因此在采集終端與通信模塊之間采用更為快速的USB傳輸方式。

在設計采集終端時,要提高內部數據處理速度,及時響應主站的召讀。例如在數據存儲數據組織優化方面,對于Flash數據存取,采用索引表+數據區的設計方法或其它優化算法。圖9所示實驗數據為采用索引表方式提取數據,測試采用1500只電能表62天的日凍結數據,數據存儲為片外SPI Flash,扇區大小為1024 B,在u/cOS嵌入式系統下,提取一條日凍結數據響應時間對比。

主站與采集終端數據處理上,主站采用一次召讀多組數據方式,減少空間傳輸時間及終端與模塊交互操作,提高速率。采集終端與主站通信,終端數據采用主動上報方式以減少召讀過程時間。

4 主站系統環節

主站軟件抄讀任務基本以多終端多數據計劃型任務(定制、定時)方式實現,為了向多終端多數據實施監控型這種理想模型進行轉變,需要對數據抄讀傳輸速率制約、數據抄讀一次性成功機率穩定性、和主站數據處理速度制約等瓶頸進行改進。最大程度減少這幾種制約限制,除了升級、優化硬件設備,還可以在軟件上針對設計、算法、編碼方面進行相應的改進。

4.1 前端響應交互

常見做法:

客戶+服務操作。

優化方式:

優化后的客戶+服務操作;納入云數據庫計算服務。

具體實現:

一般前端軟件構成及實現由客戶、服務組成,其中實現腳本分客戶端腳本和服務器端腳本,由于解釋機理不同,所以二者有很大的區別;而其中實際業務的部分功能是即可客戶端腳本實現也可服務端腳本實現,但是基于優化原則,則應十分明確兩種腳本適用范圍,客戶端腳本更適用于數據的分析、統計及交互功能,服務端腳本更適用于數據的獲取、篩選功能。

云計算服務具有強大的后臺硬件設備處理能力,客戶端腳本只需進行交互功能,服務端腳本完全負責數據的獲取、篩選、分析及統計。公有云租賃費用較高,私有云硬件設備建設費用大,實施成本高。

4.2 數據庫設計

常見做法:

只根據使用場景、數據量大小進行數據庫選擇,遵循數據庫高范式、無冗余的原則進行設計,對數據進行數據庫內部復雜運算,根據數據種類進行統一大表格設計。

優化方式:

在數據庫物理設計時除根據場景、數據量大小進行數據庫選擇,還應考慮數據使用頻率、數據內容變更頻率、數據讀寫次數頻率等諸多因素進行數據庫選擇;設計時應盡量根據數據內容類型優化數據庫表格結構、降低鎖應用,降低范式,增加適當冗余,少用觸發器,多用存儲過程。

當計算非常復雜、而且記錄條數巨大時,復雜計算應要先在數據庫外面處理完成之后,再入庫追加到表中去。

發現某個表的記錄太多,則要對該表進行水平分割。某個表的字段太多,則垂直分割該表。

對數據庫管理系統DBMS進行系統優化,即優化各種系統參數,如緩沖區個數。

在使用面向數據的SQL語言進行程序設計時,盡量采取優化算法。

具體實現:

采集數據數據庫、用戶基礎信息數據庫、協議實現數據庫進行分離設計;其中采集數據數據庫又可依據時間劃分表設計為歷史數據表和當前數據表。

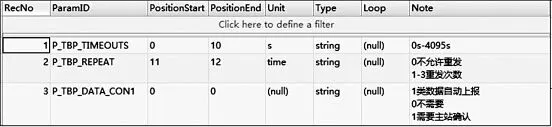

4.3 協議庫設計

常見做法:

根據協議數據內容進行庫設計、協議結構代碼實現。

優化方式:

根據協議結構、數據內容進行庫實現,代碼抽象域實現。

具體實現:

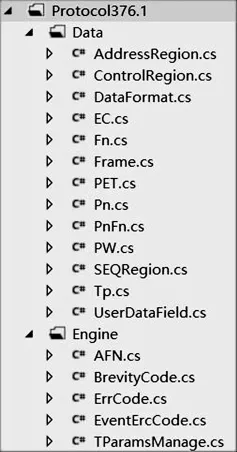

統一進行庫存儲可以優化協議擴展性,運行時以“空間換時間”提高運算。代碼實現幀格式解析設計,如圖10所示。

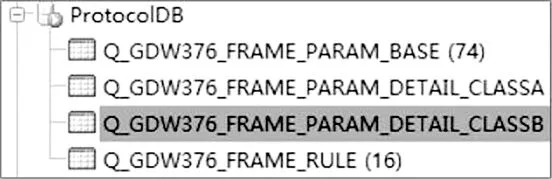

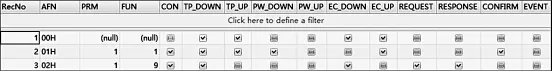

數據庫實現幀內容組織結構及內容項定義結構及相關信息設計,如圖11~圖15所示。

4.4 前置通信設計

常見做法:

前置管理+前置維護+前置通信一體式設計。

圖10 庫存儲方式代碼示意Fig.10 Programming code of storage method

圖11 協議數據庫表結構設計Fig.11 Design of protocol database table structure

圖12 協議數據庫幀內容定義設計Fig.12 Design of protocol database frame content definition

圖13 協議數據庫數據項內容結構定義設計Fig.13 Design of the content and structure of protocol database

圖14 協議數據庫具體數據項相關信息設計Fig.14 Design of the relevant information about the protocol database

圖15 協議數據庫具體數據項嵌套數據項相關信息設計Fig.15 Design of specific data item and nested data item of the protocol database

優化方式:

前置管理、前置維護+前置通信分體式設計。

具體實現:

前置管理與業務流程密切相關,處理過程會占用大量資源,獨立出來由于進行了功能單一化處理,數據與業務進行了適當的分離,可提高響應時間、穩定性、部署靈活性,降低代碼邏輯復雜性。

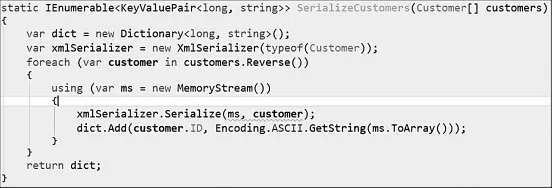

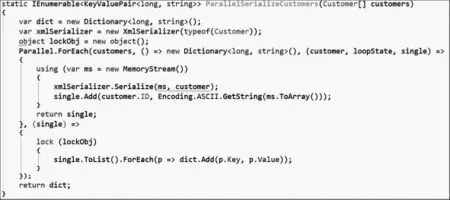

4.5 程序數據處理機制設計

常見做法:

傳統多線程異步處理方式。

優化方式:

在傳統異步處理方式的基礎上,根據具體情況適當增加多核異步并行處理機制。

具體實現:

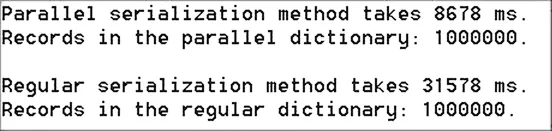

非并行、并行代碼編程方式及運行結果如圖16~圖18所示。

圖16 非并行代碼編程方式Fig.16 Non parallel code programming

圖17 并行代碼編程方式Fig.17 Parallel programming code

圖18 運行結果Fig.18 Computational results

從圖中可以看到程序執行百萬次,經過并行后的處理效果非常顯著,理論上傳統代碼寫法的CPU使用率大概在20%~30%之間,并行代碼寫法的CPU使用率除去I/O影響下可在瞬間提升至70%~80%,程序響應提升2~3倍,這與運行實驗結果相符。

5 采集設備、計量設備環節

5.1 采集設備環節分析

采集設備集中器、采集器根據不同的本地通信方式(電力線載波、微功率無線、RS485等),采用不同的優化算法。

5.2 計量設備環節分析

智能電表通信處理上,通信模塊與電表的硬件接口速率可以提高;電表RS485接口通信時對645幀的響應速度,標準規范為收到命令幀后的響應延時20 ms≤Td≤500 ms,實驗測試延時小于100 ms采集速率更優。

6 結語

隨著用電信息采集系統的發展及新需求的不斷提出,越來越要求系統具有更快的速度及可靠性。本文從影響用電信息采集系統速度的各個環節進行了分析和研究,提出了提高系統速度的方法并進行了嘗試。

[1]雷煜卿,李建岐,侯寶素.面向智能電網的配用電通信網絡研究[J].電網技術,2011,35(12):14-19.

[2]胡江溢,祝恩國,杜新綱,等.用電信息采集系統應用現狀及發展趨勢[J].電力系統自動化,2014,38(2):131-135.

[3]丁正勝.基于GPRS通信的無線遠程自動抄表系統的應用[J].安徽電力,2013,30(1):52-55.

[4]錢立軍,李新家.用電信息采集系統中數據比對功能的實現及應用[J].江蘇電機工程,2013,32(2):64-65.

[5]吳在軍,王崢,胡敏強.集中抄表裝置及其通信系統的研究[J].電網技術,2002,26(2):44-48.

[6]顧海林,殷樹剛,劉海林.低壓電力線載波通信面臨的挑戰與對策[J].電網技術,2008,32(S2):189-190.

[7]戚佳金,徐殿國,周巖,等.低壓電力線通信網絡特性模型與組網算法[J].中國電機工程學報,2009,29(16):56-62.

[8]何懋渝,吳言蓀,張娜.GPRS無線數據傳輸方法的研究[J].電網技術,2006,30(S1):113-115.

[9]譚新.陸俊.微功率無線通信技術在低壓抄表中的應用[J].數字技術與應用,2012,45(3):45-46.

[10]徐偉,王斌,姜元建.低壓電力線載波通信技術在用電信息采集系統中的應用[J].電測與儀表,2010,47(S2):44-47.

[11]戚佳金,陳雪萍,劉曉勝.低壓電力線載波通信技術研究進展[J].電網技術,2010,34(5):161-172.

[12]肖勇,房瑩,張捷,等.低壓電力線載波通信信道特性研究[J].電力系統保護與控制,2012,40(20):20-25.

[13]周陶濤,馬正新,王劍,等.低壓電力線通信性能測試分析與路徑選擇[J].電工技術學報,2008,23(8):126-130.

[14]孫海翠,張金波.低壓電力線載波通信技術研究與應用[J].電測與儀表,2006,43(8):54-57.

[15]劉曉勝,周巖,戚佳金.電力線載波通信的自動路由方法研究[J].中國電機工程學報,2006,26(21):76-81.