四明山區域氣溫的垂直變化特征分析*

丁燁毅 高益波 胡 波 楊 棟

(1.寧波市氣象臺,浙江 寧波 315012;2.余姚市氣象局,浙江 余姚 315400)

0 引 言

山地氣候的垂直變化主要取決于所處地理緯度和海拔高度[1],其體現了地形、地貌、植被和土壤等因素的綜合作用,但又反作用于植被生長和土壤發育[2]。目前,國內外學者非常重視山區氣候變化,已對廣西大青山[1]、福建黃崗山[2]和武夷山[3]、吉林長白山[4]、西藏色齊拉山[5]和喜馬拉雅山[6]等地區的垂直變化進行研究分析,取得一定的研究成果,但山地氣候因復雜地理、地形等條件具有明顯的區域小氣候特征,研究結論局域性較強。因此,在加快推進四明山區域生態發展的背景下,開展該區域山地氣候觀測工作,分析氣溫隨海拔高度的變化規律,可為該區域農業、林業、旅游和生態等合理、科學地開發和可持續發展提供數據參考和科學依據。另外,四明山區域的山地氣候包括氣溫及其相關氣象要素的垂直分布規律研究也鮮見報道。

1 材料與方法

1.1 研究區域

四明山區域位于浙江省寧波市,主要包括余姚市、奉化市和鄞州區的四明山區范圍,涉及以山地為主的13個鄉鎮(街道),總面積1337.93 km2;其林地資源極其豐富,林地面積925.80 km2,森林覆蓋率高達72.1%,是寧波最重要的綠色生態屏障,有“浙東綠肺”之稱。

四明山區域地處北亞熱帶季風氣候區,冬夏季風交替明顯;年平均氣溫在12.5~17.5 ℃,雨量充沛,為浙江雨量偏多地區,尤其是臺風暴雨受其地形影響,增雨明顯,年降水量一般為1400~1900 mm。

1.2 數據收集

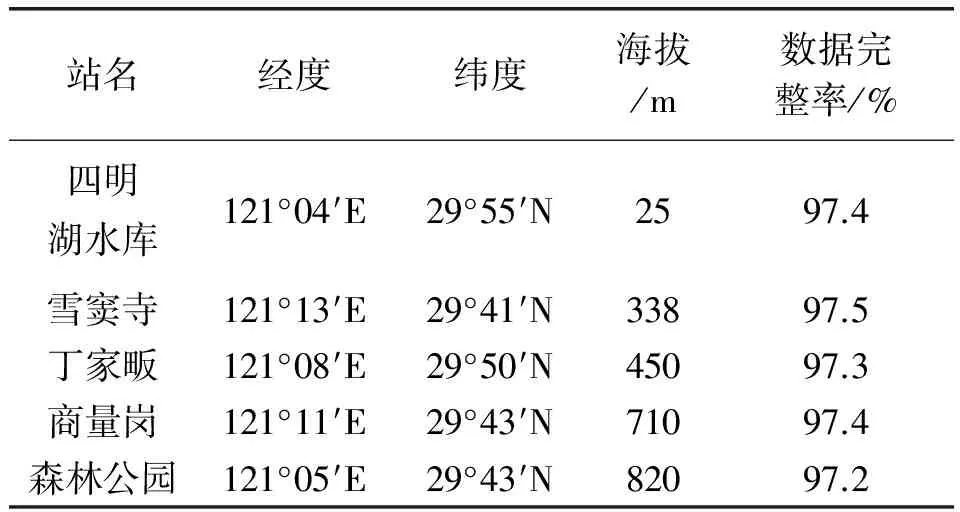

在四明山區域不同高度處布設氣象站(表1),其觀測環境、設備安裝和儀器精度及穩定性均符合中國氣象局標準,氣溫儀器設置在距地面1.5 m處的小百葉箱內,避免太陽的直接輻射和地面的反射輻射對其造成的影響;因山區建設條件限制,未充分考慮站點坡向,但海拔高度是影響氣溫的最主要因素,因此該5個測站在各自高度具有一定的氣溫觀測代表性;另外,站點觀測儀器逐年標定校準,數據可信度高;2008年1月1日—2015年12月31日,逐時自動記錄氣溫,包括小時平均氣溫、小時最高氣溫和小時最低氣溫,各站數據完整率在97%以上。

表1 四明山區域氣象站概況

根據小時觀測數據,求算逐日氣溫,包括日平均氣溫、日最高氣溫、日最低氣溫;季和年的平均氣溫、平均最高氣溫、平均最低氣溫分別由季和年的日平均氣溫、日最高氣溫、日最低氣溫采用平均計算法求得。

1.3 計算方法

一般而言,氣溫的垂直變化與高度有著較吻合的線性關系,這個線性關系的系數就是氣溫垂直遞減率,簡稱氣溫直減率[7]。由于氣溫受緯度、下墊面、氣流等因素影響,氣溫直減率隨地點、季節、晝夜的不同而變化;自由大氣氣溫直減率約為0.65 ℃/100 m[7]。

T=T0+α·ΔH,其中α為氣溫直減率,ΔH為氣溫和氣溫T0的高度差,即α=(T-T0)/ΔH。

因氣溫垂直觀測存在多個高度的氣溫數據,根據上式可計算出不同高度間的氣溫直減率,本文為了準確分析四明山區域氣溫垂直變化特征,建立不同高度間的T-T0和ΔH兩變量之間的一元回歸方程,方程的斜率即是氣溫直減率。

2 結果與分析

2.1 平均氣溫

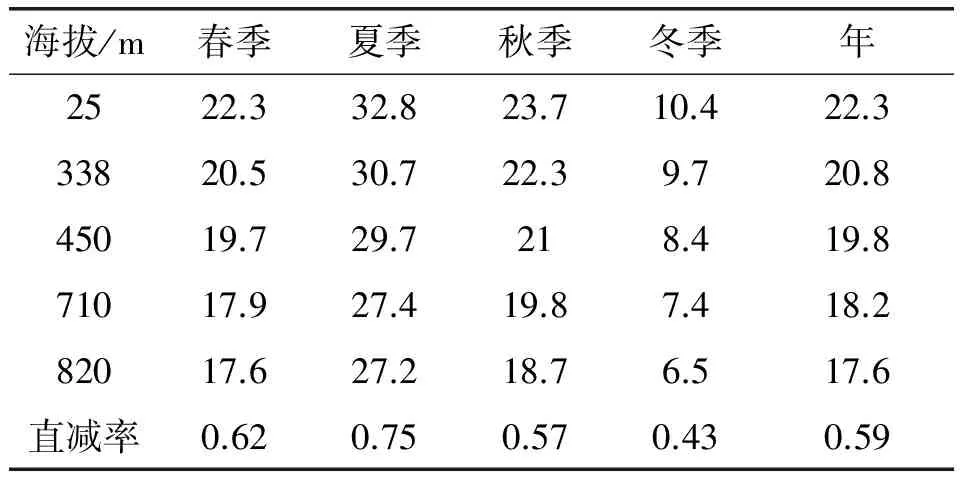

從表2可以看出,四明山區域年平均氣溫隨海拔高度升高而降低,且下降趨勢明顯,年平均氣溫從海拔25 m的17.3 ℃下降到海拔820 m的13.1 ℃,直減率為0.51 ℃/100 m;四季平均氣溫隨海拔高度的變化趨勢與年平均氣溫相似,但垂直變化幅度存在較大差異,夏季直減率最大(0.63 ℃/100 m),春季和秋季直減率較大,冬季直減率最小(0.39 ℃/100 m);在夏季,輻射加熱作用顯著,直減率明顯偏大,在冬季,多冷空氣影響,直減率減小,形成夏季大冬季小的變化特征。

表2四明山區域不同海拔高度的季和年平均氣溫℃

從圖1可以看出,2008—2015年氣溫直減率呈波動變化,最小2010年0.44 ℃,最大2011年0.54 ℃,年平均直減率為0.5 ℃,范圍在0.49±0.5 ℃。

圖1 四明山區域平均氣溫直減率年際變化

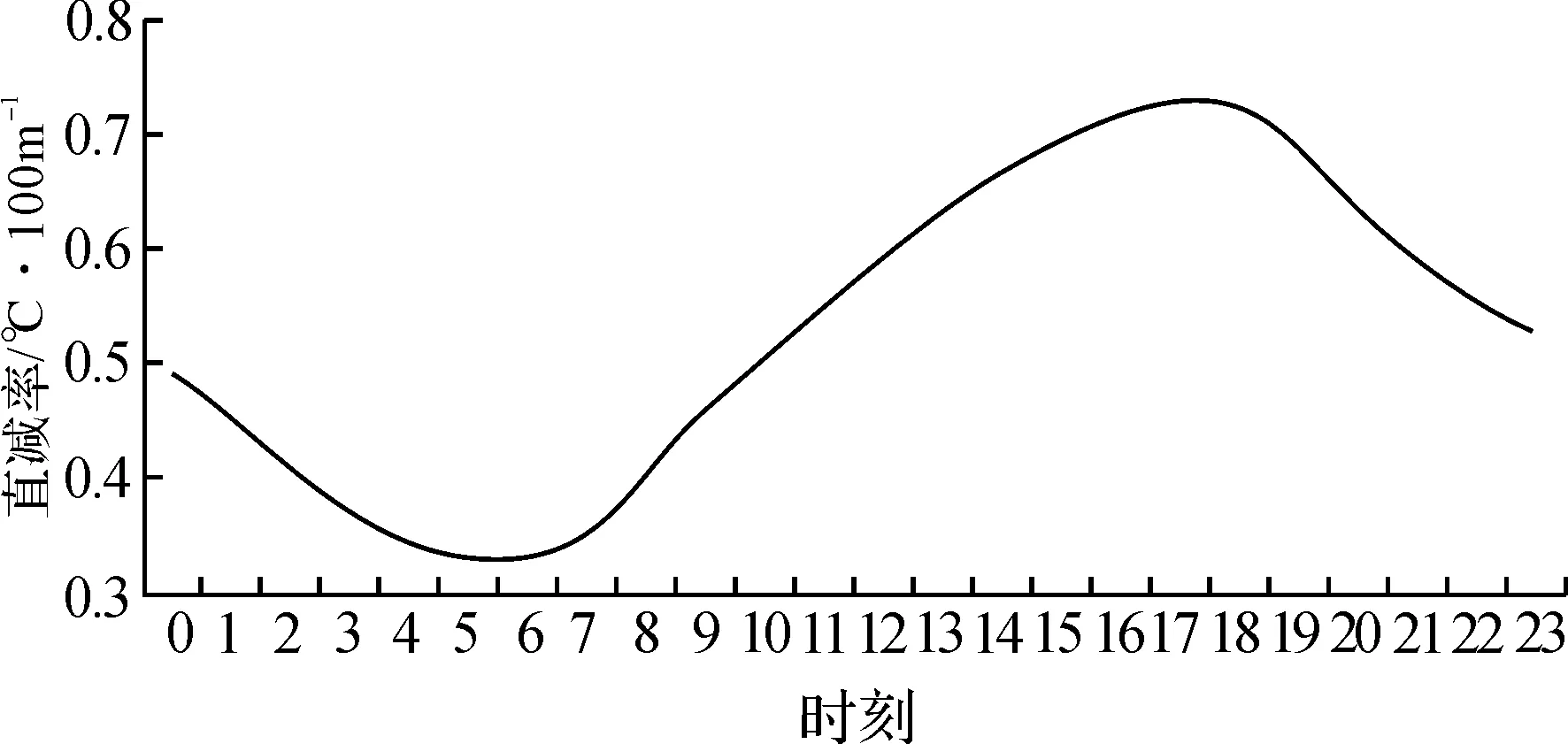

四明山區域平均氣溫直減率日變化呈單峰型分布(圖1),最大直減率出現在下午17時,主要原因可能是午后隨太陽高度角減小,太陽輻射對高層空氣的增溫作用逐漸減弱,高海拔地區大氣湍流加強,進而高海拔地區氣溫較低海拔地區下降明顯;最小直減率出現在早晨5—6時,直減率從5—6時0.33 ℃/100 m上升到17時0.74 ℃/100 m,隨后持續下降,氣溫直減率變化上升速率較下降速率快;與氣溫日變化相比,氣溫直減率變化屬于慢變過程,12h內僅變化0.41 ℃。

圖2 四明山區域平均氣溫直減率日變化

一般來說,地面是近地層大氣主要的直接熱源,白天地面吸收大量太陽輻射,地溫高,地面輻射強度大,近地面空氣層受熱多,低海拔氣溫較高海拔地區高,氣溫直減率大;反之,夜晚氣溫直減率小。

2.2 平均最高氣溫

從表3可以看出,四明山區域平均最高氣溫隨海拔高度的變化趨勢與平均氣溫相似,但季、年平均最高氣溫直減率較平均氣溫大,平均最高氣溫直減率較平均氣溫直減率增幅在0.04~0.12 ℃/100 m,說明平均最高氣溫隨海拔高度升高變化更明顯,其中夏季增幅最大,冬季增幅最小。

表3 四明山區域不同海拔高度的季和年平均最高氣溫 ℃

2.3 平均最低氣溫

從表4可以看出,四明山區域平均最低氣溫隨海拔高度的變化趨勢與平均氣溫相似,但季、年平均最低氣溫直減率較平均氣溫小,說明海拔高度對平均最低氣溫作用較平均氣溫小。

表4 四明山區域不同海拔高度的季和年平均最低氣溫 ℃

2.4 積 溫

積溫是研究氣溫與作物發育速度之間關系的重要指標,可由一年內日平均氣溫大于等于界限溫度的日平均氣溫累積求得。從圖2可以看出,日平均氣溫≥0 ℃、≥5 ℃和≥10 ℃的積溫變化趨勢相似,均隨著海拔的升高變化十分明顯,且成二次曲線性下降顯著。≥10 ℃的積溫從海拔25 m的5780 ℃下降到海拔820 m的4417 ℃,減少近1400 ℃,≥5 ℃的積溫從海拔25 m到海拔820 m減少1423 ℃,≥0 ℃的積溫從海拔25 m到海拔820 m減少1410 ℃,≥0 ℃、≥5 ℃和≥10 ℃的積溫直減率較為接近。

3 結 語

文中的研究基于四明山區域連續8 a氣溫觀測,得到如下結論:

1)四明山區域年平均氣溫隨海拔高度增加呈明顯下降趨勢,直減率為0.51 ℃/100 m;夏季直減率最大,為0.63 ℃/100 m,春季和秋季直減率較大,冬季直減率最小,為0.39 ℃/100 m。

2)四明山區域平均氣溫直減率日變化呈單峰型分布,最大直減率出現在下午17時,最小直減率出現在早晨5—6時,直減率變化上升速率較下降速率快。

3)四明山區域平均最高氣溫、平均最低氣溫均隨海拔高度的變化趨勢與平均氣溫相似,但平均最高氣溫直減率較平均氣溫大,平均最低氣溫直減率較平均氣溫小。

4)日平均氣溫≥0 ℃、≥5 ℃和≥10 ℃的積溫變化趨勢相似,均隨著海拔的升高變化十分明顯,且成二次曲線性下降顯著。

山地氣候因其坡向、植被等因素,具有明顯局地區域性,本文研究成果存在一定的局限性,但仍可對四明山區域的持續和諧發展、森林防火和生態建設等具有十分重要的指導意義。

[1] 黃承標,盧立華,溫遠光,等.大青山林區不同海拔高度主要氣象要素的變化[J].貴州農業科學,2011(1):90-955.

[2] 鄭成洋,方精云.福建黃崗山東南坡氣溫的垂直變化[J].氣象學報,2004(2):251-255.

[3] 林之光,安順清,吳其劻,等.武夷山區氣溫垂直梯度的研究[J].氣象,1983(4):18-19.

[4] 田杰,王慶偉,于大炮,等.長白山北坡氣溫的垂直變化[J].干旱區資源與環境,2013(4):65-69.

[5] 杜軍,高榮,馬鵬飛,等.西藏色齊拉山地區立體氣候特征初步分析[J].高原山地氣象研究,2009(1):14-18.

[6] 劉偉剛,張東啟,柳景峰,等.喜馬拉雅山中段地區氣溫直減率變化特征[J].干旱氣象,2013(2):240-245.

[7] 伍光和,王乃昂.自然地理學(第四版)[M].北京:高等教育出版社,2008.