挑戰一阻礙性科研壓力源與高校教師非倫理行為的關系

趙建萍

【摘要】本研究旨在探討挑戰一阻礙性科研壓力源與高校教師非倫理行為的關系。研究采用問卷調查方式,以376名高校教師為研究對象,數據分析采用相關分析法,研究結果發現:第一,阻礙性科研壓力與科研非倫理行為呈顯著正相關,與教學非倫理行為呈顯著正相關;第二,挑戰性科研壓力與科研非倫理行為呈顯著正相關,與教學非倫理行為呈顯著正相關;第三,阻礙性科研壓力與非倫理行為的相關度高于挑戰性壓力與非倫理行為的相關程度。

【關鍵詞】挑戰一阻礙性壓力;科研非倫理行為;教學非倫理行為

一、問題提出

高校教師非倫理行為,指發生在高校教師身上的不被社會接受和認可的行為,主要包括科研非倫理行為和教學非倫理行為。科研非倫理行為泛指科研工作者所做出的各種各樣的隱性和顯性的科研不道德行為;教學非倫理行為主要是指教學不敬業行為。在高校,科研考核壓力日益突出,這成為教師從事非倫理行為的重要原因之一。

關于壓力,Cavanaufh 等人于2000年創造性地提出了挑戰性與阻礙性壓力源的概念,認為挑戰性壓力源會導致積極工作結果的出現,而阻礙性壓力源則會導致消極工作結果的出現。科研情景中也可能存在挑戰性和阻礙件壓力源,本研究基于大樣本調查,旨在探討挑戰性和阻礙性科研壓力源與高校教師非倫理行為的關系。

二、研究方法

(一)研究對象

本研究采用整體隨機抽樣法,選取四所高校的全日制從事教學或科研的大學教師共376人。其中,男教師196人,女教師180人;年齡在30歲及以下83人,31 - 40歲174人,40 - 50歲98人,50歲以上21人;教齡在5年以下的有163人,6 - 15年119人,16 - 25年67人,25年以上的有27人;教育程度為本科及以下的有70人,碩士199人,博士及以上107人;職稱為助教的有83人,講師176人,副教授89人,教授28人;省部級重點院校教師76人,一般本科院校教師180人,高職高專教師120人。

(二)研究工具

本研究科研壓力量表采用工仙雅( 2014)在其博士學位論文中所編制的科研壓力源量表,工作行為量表參考了張桂平( 2012)在其博士學位論文中所編制的工作行為量表。兩個該量表均具有良好的信度和效度。

(三)數據收集與分析

本研究以紙質問卷及“問卷星”電子問卷發放的方式,對四所高校的全日制從事教學或科研的大學教師進行測試,并采用SPSS19.0進行數據分析。

三、結果分析

(一)科研壓力現狀

通過描述性統計分析得出,高校教師科研壓力均值為3.61,壓力的均值大于理論中值2.5,表明高校教師科研壓力感偏高。

(二)教學與科研非倫理行為現狀

1.教學非倫理行為和科研非倫理行為總體情況

通過對非倫理行為變量進行描述性統計分析,結果顯示高校教師科研非倫理行為均值為3.33±0.87,教學非倫理行為均值為2.1±0.84,高校教師科研非倫理行為比教學非倫理行為嚴重.

2.不同人口統計學變量非倫理行為差異

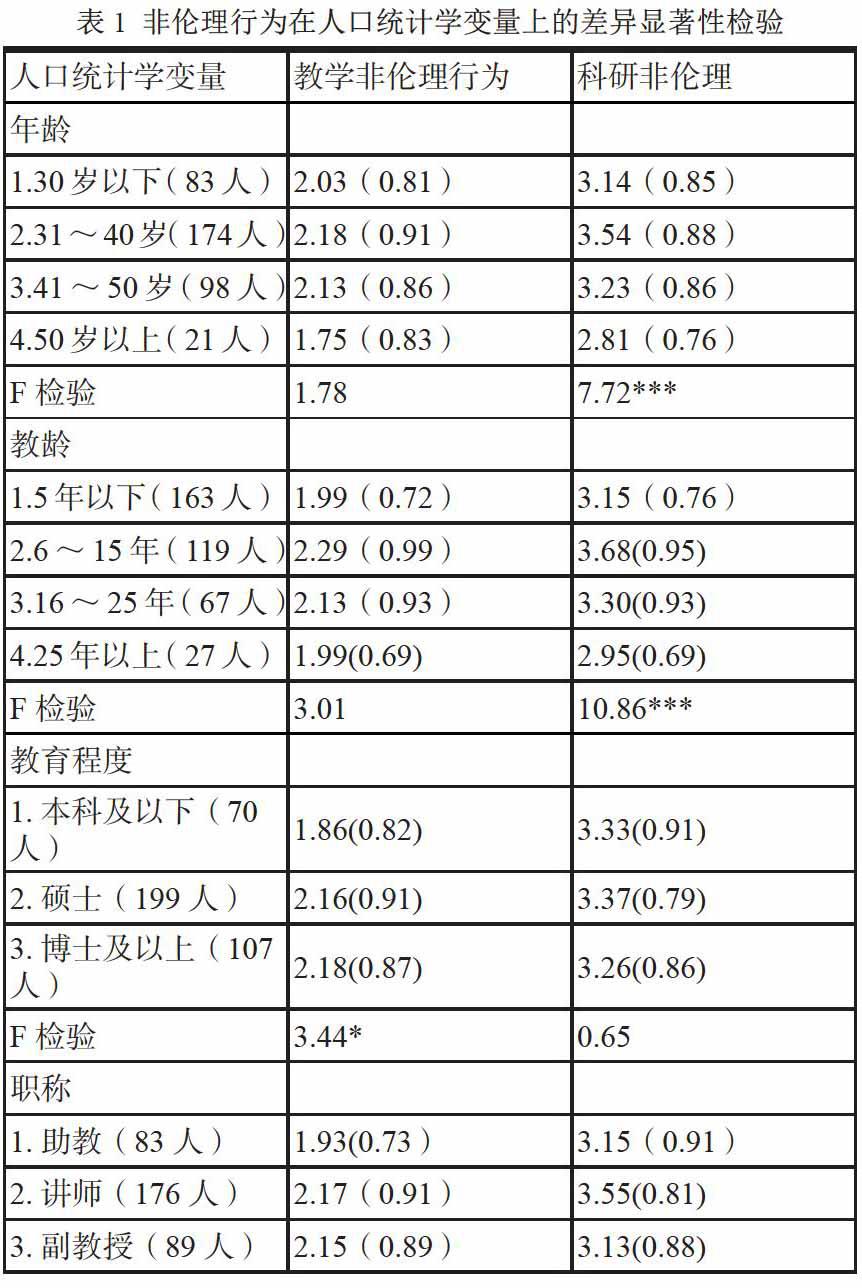

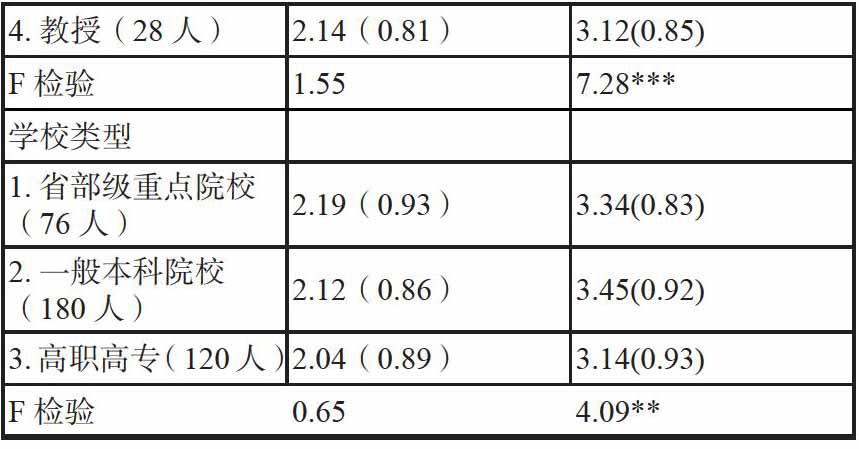

為探究不同人口學特征群體在非倫理行為上的差異,分別對科研非倫理行為和教學非倫理行為進行獨立樣本T檢驗和單因素方差分析。結果表明,教學非倫理行為在教育程度變量上存在顯著差異;科研非倫理行為在年齡、教齡、職稱、學校類型等4個人口學變量上均存在顯著差異(表1)。

(三)挑戰一阻礙性科研壓力與非倫理行為的相關分析

通過相關分析探究挑戰一阻礙性科研壓力與高校教師非倫理行為的關系,結果表明阻礙性科研壓力與科研非倫理行為呈顯著正相關,與教學非倫理行為呈顯著正相關;同樣的,挑戰性科研壓力與科研非倫理行為呈顯著正相關,與教學非倫理行為呈顯著正相關。

四、討論

(一)高校教師科研壓力與非倫理行為現狀

1.科研壓力現狀

研究表明,高校教師背負著較高的科研壓力,這一結果與大多數學者的研究結果一致。我國高校績效考核普遍向科研傾斜,例如教師關于職務晉升的標準、薪酬分配的標準都以科研為主要衡量標準,因此教師感受到的科研壓力較大。

2.非倫理行為現狀

研究表明,高校教師科研非倫理行為比教學非倫理行為嚴重,這與我國高校績效考核向科研傾斜的現狀不無相關。另外,不同人口統計學特征高校教師在科研非倫理行為上的表現不同。年齡在31 - 40歲間、教齡在6- 15年;職稱為講師、一般本科院校的教師發生科研非倫理行為的機率最高。其可能的原因是,年輕、職稱低和一般本科院校的教師所面對的職稱晉升壓力較大,自身科研素養水平較低,且一般本科院校的科研服務體制建設相對欠缺,從而導致更具科研非倫理行為傾向。在教學非倫理行為上,除了教育程度,高校教師在其他人口統計學特征上不具有顯著性差異。

(二)挑戰一阻礙性科研壓力與非倫理行為

相關分析結果表明,阻礙性科研壓力與教學非倫理行為、科研非倫理行為均具有顯著正相關;同樣,挑戰性科研壓力與教學非倫理行為、科研非倫理行為也均具有顯著正相關。而且,阻礙性科研壓力與非倫理行為的相關程度高于挑戰性壓力與非倫理行為的相關程度。這一研究結果與“挑戰件壓力對工作結果產生積極影響、陰礙性壓力對工作結果產生消極影響”的結論不盡一致。亦本研究結果來看,雖然高校教師挑戰性科研壓力、阻斷性科研壓力均能顯著正向影響科研和教學非倫理行為,但相對于挑戰性壓力,阻斷性壓力更易產生非倫理行為。原因可能是,阻斷性壓力由科研考核制度缺陷、角色模糊及日常紛擾產生,這些因素在短時間內一般難以解決,對教師容易形成持續性壓力,南此導致非倫理行為;而挑戰性壓力多是因短期內任務重、時間短而形成的壓力,或是需開拓創新而形成的較高層次壓力,一般通過激發潛能和創新精神能得以破解,難以形成持續壓力,從而不易導致非倫理行為。科研壓力對高校教師非倫理行為具有一定的影響,緩解壓力的關鍵在于制度改革與構建,如革新績效考核、降低或消除阻礙性壓力源等。