植物

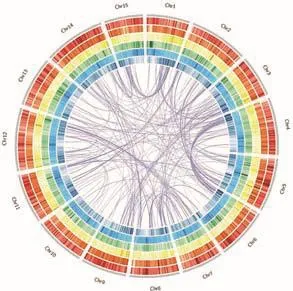

甘薯起源

上海辰山植物園(中科院上海辰山植物科學研究中心)、中國科學院上海植物生理生態研究所與德國馬克斯普朗克分子遺傳研究所和分子植物生理研究所的科研團隊合作,揭示了甘薯起源歷史,研究論文發表于《自然—植物》。我國以占世界總種植面積50%的土地生產了全球80%以上的甘薯。甘薯基因組共有約4.4億個堿基對,單組大小在700M到800M之間。在甘薯的90條染色體中,有30條染色體來源于其二倍體祖先種,另外60條染色體來源于其四倍體祖先種;約50萬年前,二倍體祖先種和四倍體祖先種之間的一次種間雜交孕育了今天的重要作物。此發現解決了甘薯起源的謎題,為合理利用甘薯近源野生種提供了思路。

甘薯染色體相關信息圖

泰中6號——基因組得以解析的新品種

擬南芥研究進展

北京大學生命科學學院白書農教授團隊發現在擬南芥中決定生殖細胞分化的SPL基因的功能依賴于其編碼蛋白的磷酸化,研究論文發表于《植物生理學》。GUS報告基因在mpk突變體的轉基因植株花中表現出雄蕊和胚珠特異性。生殖細胞是遺傳信息在代際傳遞不可或缺的載體。SPOROCYTELESS/NOZZLE(SPL/NZZ)基因過去被證明是模式植物擬南芥中二倍體生殖細胞分化中的關鍵調控因子。MPK3/6激酶可以通過磷酸化SPL蛋白而影響雄蕊中二倍體生殖細胞的分化。通過構建新的PSPL:GUS報告基因啟動子,進一步證實了SPL基因表達的特異性,而且還提供了一個全新的研究二倍體生殖細胞分化所需的分子工具。

降低光合作用光系統天線大小可以提高葉片及冠層光合作用效率

中國科學院上海生命科學研究院植物生理生態研究所朱新廣研究組建立了能有效整合光合作用分子過程、葉片乃至三維株型特征的冠層光合模型,為定量研究冠層光合效率提供了重要理論工具,研究論文發表于《植物、細胞與環境》。提高冠層光能利用效率是進一步大幅度提高作物產量的重要途徑。研究發現降低光合作用光系統I和光系統II的天線大小,有利于提高葉片光化學反應效率,降低熱耗散,提高葉片及冠層光合利用效率,進而有利于提高作物生物量及產量潛力。自然界中植物光合系統保存較大光合天線有利于植物葉片保存較多氮元素,同時遮蔭周邊植物,進而提高其在自然界的競爭能力。

獼猴桃炭疽病和黑斑病/褐斑病的致病菌

中國科學院武漢植物園鐘彩虹研究組鑒定并發表兩種獼猴桃炭疽病和黑斑病/褐斑病的致病菌,相關研究成果發表于《植物疾病》。中國獼猴桃栽培面積、產量和產值居世界首位,獼猴桃葉部病害的問題日益嚴重。通過對浙江省溫州市泰順縣及貴州省六盤水市的獼猴桃病蟲害情況進行周年調研,發現兩地主要周年病害均為細菌性潰瘍病,真菌性果實軟腐病、灰斑病、褐斑病、炭疽病、黑斑病,不同季節各種病害的感病程度不同。該分析結果為泰順及六盤水市后期病害的預測預報及綜合防治提供了理論依據。同時,在病害鑒定過程中,首次發現稻黑孢菌株會引起獼猴桃黑斑病及褐斑病,膠孢炭疽病菌為獼猴桃炭疽病的主要致病菌。

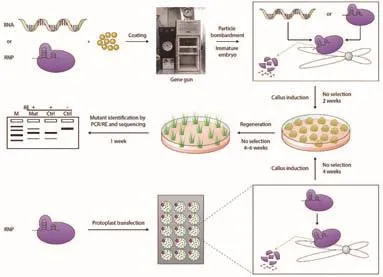

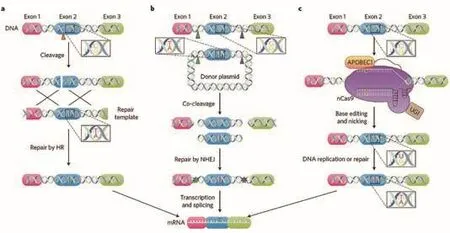

植物基因組編輯研究綜述

中國科學院微生物研究所邱金龍研究組、遺傳與發育生物學研究所高彩霞研究組合作,綜述了植物基因組編輯的現狀,重點關注由于植物基因組編輯的自身特點所帶來的特殊挑戰和機遇,介紹了新近發展出的基因組編輯工具、方法及其在植物中潛在的應用;展望了植物基因組編輯的前景和未來方向;相關論文發表于《自然—植物》。序列特異性核酸酶使得基因組編輯成為可能。CRISPR-Cas9系統自出現以來,作為可轉化植物的基因組編輯工具已得到廣泛應用。新開發出來的Cas9變體、新型RNA導向的核酸酶、堿基編輯系統和無DNA的CRISPR-Cas9遞送方法都為植物基因組工程提供了嶄新的機遇。

利用CRISPR-Cas9 RNAs和RNP進行自由的基因編輯

植物精準基因編輯策略

根瘤菌研究進展

中國農業大學生物學院陳文新院士課題組提出了“共進化的ISs”所介導的大豆根瘤菌共生匹配性的適應性進化規律,研究論文發表于The ISME Journal。根瘤菌在條件適宜的情況下可以誘導豆科植物形成根瘤,在侵染根瘤細胞后,分化為“類菌體”并固定空氣中的氮氣。這些被固定的氮素能夠替代化學氮肥促進豆科植物生長。利用商業大豆品種對匹配菌株的選擇壓力,從野生型不匹配菌株的自發突變體中也獲得了匹配克隆;這些起作用的ISs偏好低GC%的側翼序列并且在T3SS所在的共生質粒 (含有結瘤和固氮基因的復制子) 上富集。該成果對根瘤菌種質資源開發利用提供了指導意義。

珍稀民族香料植物新種

中國科學院昆明植物研究所王躍虎研究組與中央民族大學龍春林團隊合作,發表了胡椒科(Piperaceae)胡椒屬新種——麻根Piper magen B. Q. Cheng ex C. L. Long & Jun Yang,研究論文發表于Phytotaxa。在西雙版納地區,傣族、基諾族、哈尼族群眾非常喜歡一種香料植物,當地稱之為“麻根”,食用其莖或葉。香料植物專家程必強先生于1986年在“滇南民族食用香料植物”一文中首次記錄了“麻根 Piper sp.”,并以“香氣撲鼻”和“頗新穎”表達了對麻根香味的贊美。目前,該種僅發現2個居群,且數量稀少,其在野外的生存狀況岌岌可危。根據ICUN標準,該物種的瀕危等級為極危,亟待開展保護研究和持續利用。

基因組研究新方法

北京林業大學計算生物學中心研究團隊鄔榮領等提出研究基因組結構、變異、功能與進化的新方法,研究論文發表于Trends in Plant Science。新方法構建的細胞遺傳基礎是由減數分裂引起的同源染色體之間的交換與重組,新的DNA變異類型產生,進一步導致新表型性狀的出現。新變異產生的程度與遺傳物質交換的模式與在染色體上的分布密切相關。引入多點連鎖分析方法來探討交換干擾的分布規律。利用該方法分析梅花基因重組、交換與交換干擾,發現梅花基因組在自然與人工選擇下趨向于產生廣泛分布的遺傳干擾現象,具有很強的對環境變遷的適應能力。發現的幾個關鍵染色體遺傳干擾片段對于研究物種進化與選擇育種具有重要作用。