挑戰生命時速

——記中國工程院院士、解放軍總醫院心血管外科主任高長青

特約記者 李 莉

高長青在辦公室

“114分鐘”,他以傳統手術一半的時間,成功實施了亞洲第一例全機器人不開胸心臟手術。

“60例”,他創下了世界范圍內一年實施機器人心臟手術案例最多的紀錄。

有人說:“他創造的是奇跡。”他卻說:“生命本身就是奇跡,我只不過是在努力呵護這個奇跡。”他就是解放軍總醫院心血管外科領軍人、亞洲機器人外科學會首任主席、中國工程院院士高長青。

2017年秋天,記者在解放軍總醫院高長青院士的辦公室見到了他。身著白大褂,腳穿半舊白帆布運動鞋,身材高大的高長青院士隨和地招呼記者落座。環顧這間不算寬敞的辦公室,裝滿書籍的四個老式書柜、一套舊沙發、一個簡易茶幾、一個衣帽架、一張簡單的辦公桌是它的全部家當。桌上擺放的一尊毛主席銅像和一部紅色老式電話機為樸素的空間增添了幾分活力,張貼在墻上的各類獲獎證書彰顯了辦公室主人的成就和學術造詣。空間雖樸素,卻有一種簡單隨意的舒適感。

“喝點水吧!”說話間高長青院士把水遞過來。稀疏的頭發、鏡框后略顯疲憊的眼睛,工作為他帶來的壓力或許并不小。在心外科工作20余年,他做過的手術已有5000余例,其中不乏高危、高風險、高年齡、高職位的“四高患者”,但卻無一失手。無數的經驗積累和沉淀過后,他早已練就了一身過硬的技術、超強的心理承受力及自信心。

交談中,他對記者說:“只要病人有一線希望,我就不會放棄。做外科醫生時刻要面臨風險,但要攬瓷器活,就得有金剛鉆。”話匣子一開,他直爽的性格展露無遺。

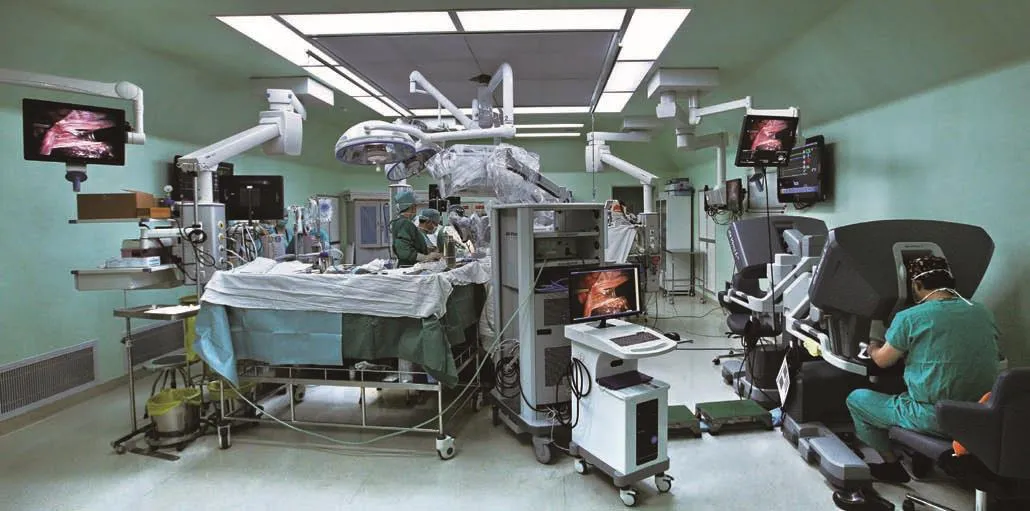

操控機器人

為了夢想的等待與探尋

2007年1月15日,是一個值得紀念的日子。這一天,中國第一例不開胸全機器人心臟手術順利開展并取得圓滿成功!這一天,解放軍總醫院(301醫院)首開中國微創不開胸全機器人心臟手術的先河!這一天,中國心血管外科領域屹立起一座新的里程碑!也正是在這一天,高長青團隊的辛苦努力終于得到了回報。

作為一項尖端技術,不開胸全機器人心臟手術的開展只集中在世界范圍內的寥寥幾家心臟外科中心,從引進、掌握到應用并不是一件容易的事。高長青和他的團隊擁有著怎樣的超常規理念?歷經了怎樣的艱辛磨礪,才成為這項前沿技術的引領者?這要從2000年他參加的一次心血管外科年會說起。

由美國主辦的心血管外科年會,是一個匯聚世界頂尖心血管專家的世界頂級年會。它不僅為世界各地的專家提供了交流的平臺,而且也為世界最新的醫療技術、產品提供了展示的機會。2000年,年會在加拿大多倫多如期舉行,就是在這一年,用機器人做心外科手術的夢想在高長青心里生根發芽。

在多倫多,他第一次接觸到了機器人手術,盡管當時手術僅限于實驗室環境。“能否將機器人用在心外科手術中?”這個想法在高長青腦中劃過。機器人能夠突破人手的局限,在胸腔不打開的情況下完成心臟手術,術后疤痕小、后遺癥少,這是所有心外科專家夢寐以求的技術,在當時看來更是一個遙不可及的夢想。

但高長青有預感,他覺得,離夢想的實現似乎并非那么遙遠。從多倫多回國,他開始密切關注相關研究的進展,并收集了許多資料和信息。

2004年,美國在臨床上開始使用機器人做腹部手術,使高長青看到了希望。但用機器人做心臟手術在那時還無人敢嘗試,因為一旦出血,胸腔來不及打開,病人就會立刻失去生命,風險太大。

2005年,獲悉美國開始嘗試用機器人做心臟手術的消息后,高長青的決心更加堅定了。“一定要把機器人手術在國內做起來。”他為自己定下了這樣的目標。

做手術先要有設備,但購買設備的高昂費用加之并不成熟的技術,風險是否太高?醫院領導是否支持?高長青心里七上八下,他決定先去美國進行考察再做決定。

同年,從美國考察回國,他便迫不及待地將相關情況和自己的想法向秦銀河院長做了匯報。出乎他的預料,秦院長對他的想法很支持,并告訴他:“只要對看病有用,301就可以引進。”院領導的信任,讓高長青激動之余,更感到了極大的責任和壓力。

為買到最先進的機器人設備,高長青開啟了密集的尋找之旅。他專程飛赴美國考察,從芝加哥到加利福尼亞,從紐約到亞特蘭大,到德克薩斯……忙碌地奔波于美國各地。聽工程師講解,觀摩機器人手術,有時為了觀摩一臺手術要飛越大半個美國,等到的卻是手術改期的通知。高長青并未因此而打退堂鼓,他早已將自己的全身心投入到對新技術的渴求和探尋中去了。

密集考察過后的2006年上半年,高長青開始著手選購機器人,但他卻遇到了一個難題。當時只有3只手臂的機器人,他擔心購買后由于技術的進步很快升級到4只手臂,于是他提出了讓廠家負責將設備進行升級的要求,再安裝1只手臂,但由于費用太高,他的要求遭到了拒絕。

高長青并未停下繼續尋找貨源的腳步,直至2006年下半年,他終于在一家生產機器人的工廠里看到了4臂機器人,在美國市場并未銷售的情況下,高長青抓住了時機,將精心挑選的“達芬奇S”4臂機器人帶回了中國。

夢寐以求的機器人終于得到了,但等待高長青的是更為艱巨的挑戰……

解放軍總醫院擁有全球最先進的機器人心臟手術室

開亞洲先河的手術奇跡

據高長青回憶,2005年香港已購置了同類設備。隨后,臺灣、新加坡、日本也相繼擁有了此類設備,但都只限于做部分學科的手術,沒人敢將它用來做心臟手術。而對于高長青來說,機器買來,只有一個目標,就是做心臟手術。

工欲善其事,必先利其器。操控機器人完成心臟手術極具挑戰性,風險極大。因為這是國內引進的第一套設備,在全世界能夠采用機器人完成心臟手術的僅有幾個發達國家的心臟外科中心,目前還沒有操作規范可以借鑒。直面挑戰,迎難而上,由高長青領銜,匯集心臟外科醫生、麻醉醫生、體外循環灌注師和手術室護士組成的中國第一支機器人心臟手術精英團隊誕生了。團隊遠赴美國最先進的“達芬奇S”機器人心臟外科中心進行考察培訓。虛心求學、潛心鉆研、勇克難關,他們很快熟悉和掌握了系統的結構性能和操作規程,并順利獲得了操作機器人的資格證書。

經過了不知多少個不眠之夜、多少次實戰演練,他們的配合越來越默契,技術越來越嫻熟,看著機器人在自己的操控下神奇而又優雅地飛針走線,曾經的艱辛和失敗帶來的陰霾一掃而空,大家都熱切地期盼著在第一例手術中大顯身手。

但耗材、尋找病源等一大堆問題撲面而來。回國后,整個團隊想要將學會的技術盡早應用到實戰中的愿望被暫時擱置,問題遠比想象的要多。

手術需要的許多小耗材國內根本沒有,進出口公司沒有代理,賣機器的廠家不提供,沒有細針、縫線,手術根本無法啟動。高長青親自與代理商談,但因為量小、利潤少,對方根本不愿意代理,這讓他焦頭爛額。

雖然心外科的病房里等待高長青做手術的患者排著長隊,但談起用機器人做手術,病人還是顧慮重重,沒有人有足夠的膽量做第一個吃螃蟹的人。機器人手術是否存在風險的不確定性,讓人望而卻步。

“那段日子真是累得一塌糊涂。”高長青告訴記者,“每天不分晝夜地連軸轉,不斷地討論,想辦法解決面臨的困難。”他一方面說服合作公司從國外購買需要的小耗材,近乎乞求的口吻終于得到了對方的回應,一件件耗材從國外被帶了回來。另一方面,他又不停地給全國各地醫院認識的科主任打電話,尋找病源。

等待是個痛苦的過程。正值2007年元旦,人們都在為過節忙碌著,滿腦子都被機器人手術占據的高長青絲毫沒感覺到節日帶給他的歡愉。

正當他一籌莫展時,一位來自河北的女患者表達了她愿意接受機器人心臟手術的意愿。患者的信任鼓舞了整個團隊的士氣,他們不敢有絲毫懈怠,認真地做好了術前所有的準備工作,并反反復復做了多次實戰演練。“病人對我們如此信任,我們必須保證她的絕對安全。”這是整個團隊的想法。2007年1月15日,高長青帶領團隊成功完成了中國第一臺全機器人不開胸心臟手術,由此添補了中國醫學史上的空白。

國內的各類媒體,包括《健康報》《中國國防報》《解放軍報》《新華每日電訊報》《科技日報》等紙媒,及人民網、新浪網、求是新聞網、央視網等網絡媒體,紛紛對手術的成功做了詳細報道。

高長青及其團隊并未沉浸在這鋪天蓋地的報道和贊譽中,他們更在意的是技術是否已日臻完善。自2007年1月15日至2008年1月15日,解放軍總醫院在一年內完成了60例全機器人心臟手術并全部獲得成功。“60例”,看似不起眼的數字,在世界機器人心臟手術史上卻已是開先河的奇跡。

各類心臟手術的成功開展,得到了海內外同行的高度關注。美國著名機器人心臟手術中心Sacred Heart Medical Center、美國Alliance Hospital醫院、美國Detroit醫學中心,紛紛邀請高長青團隊赴美進行學術交流,并就手術技術、麻醉、體外循環、術中配合等全方面地展開了深入的討論。世界上的許多科研院所更是專門派人到301醫院學習經驗。巴西圣保羅大學機器人心臟手術團隊慕名來到中國,在301醫院接受了培訓,學習期滿后,學員在留言薄中寫到:“在解放軍總醫院,我們看到了國際一流的醫院,國際一流的心臟外科,國際一流的心臟外科培訓中心!衷心感謝高長青教授和他帶領的團隊對我們的悉心指導,真誠邀請高長青教授及其團隊到巴西進行技術指導,幫助開展機器人心臟手術。”來自臺灣中國醫藥大學的心臟手術團隊結束培訓后,留言說:“高長青教授帶領的團隊醫術超群,實為華人爭光,今日于此交流,團隊惠我良多。”

對于同行的肯定,高長青總是謙虛以待。他清楚,科研是條無止境的路,必須在一次次實踐中,檢驗、提升、完善自己的技術與認知。

之后,高長青又帶領團隊向高風險、高年齡的手術發起了挑戰。2009年1月12日,團隊為76歲高齡的患者成功實施了機器人微創冠脈搭橋手術。術后患者激動地說:“手術成功,我感慨萬千。作為一名老戰士,我很欣慰地看到,解放軍總醫院擁有以高長青教授率領的高水平團隊,他們為我國心血管外科的發展做出了卓越貢獻,這是心臟病患者的福音。”

2012年3月,301醫院與中華慈善總會簽約,成為“千名少數民族貧困家庭先心病兒童救助行動”愛心醫院。5月28日,高長青團隊成功為一名14歲的西藏先心病患兒實施了機器人不開胸心臟手術。截至2017年,高長青團隊已完成機器人不開胸心臟手術800余例。

看到一例例手術獲得成功,一個個患者康復出院,高長青由衷地感到欣慰,但更多的是感激。他覺得,心血管外科的不斷發展壯大和手術的成功,無不凝聚著各級首長的心血和關懷以及許多專家教授的支持和幫助。在價值數千萬的設備面前,醫院首長的果斷決策為中國引進了第一臺機器人手術系統,為搶占世界醫學制高點奠定了基礎。之后,他們時刻關注著學科建設和機器人手術的最新進展,并及時地解決了團隊面臨的各種困難。這種信任和支持讓整個團隊刻骨銘心,更讓團隊干勁十足。一例例手術的成功,正是對他們最好的感恩和回報。

作為博導在學生畢業典禮上

身處異國的執著與堅持

從零開始到交出漂亮的成績單背后,是整個團隊的辛苦付出。作為團隊的領頭雁,高長青更是將全身心奉獻給了自己熱愛的事業,鬢角的白發正是他付出的見證。“首例”“唯一”“最多”如此眾多代表榮耀的詞語,在他看來只不過是量詞的疊加,而那些為理想走過的每一步,卻成為他最珍視的記憶。

出生在內蒙古的高長青,不是蒙古族人,性格卻有如蒙古烈酒一般,直接、爽快。談起自己的求學經歷,他笑著說:“一直都在努力,不努力的話就沒有今天的收獲。”

高長青出生在普通家庭,但父母對他的教育格外用心。1979年,恢復高考的第3年,高長青參加了考試,想成為一名教師的高長青,最終遵從了父親的意愿選擇了醫學專業,進入包頭醫學院學習。畢業后先后進入包頭市第七醫院和第二附屬醫院心臟科工作。由于在學生時代練就的扎實英語功底,高長青在教育部組織的EPT考試(出國進修人員英語水平考試)中脫穎而出,考取了全內蒙古自治區第一名,并獲得了進入墨西哥國立自治大學學習的機會。

20世紀80年代末,中國與歐美的關系正處于僵化狀態,能到世界心臟研究的發源地墨西哥求學,在當時是一個非常難得的機會。

曾是西班牙殖民地的墨西哥,官方語言是西班牙語,這對高長青是一個挑戰。他用學來的一點西班牙語混合著英語,努力地與當地的老師和同事進行著交流,慢慢地過了語言的難關。

墨西哥的飲食與中國的大不同,生的、辣的食物多,這令初到墨西哥的高長青很難習慣,但這并不是太大的問題。他告訴記者:“生活中的不習慣都是小事,文化上的差異更讓人難以適應。當時的管理我接受不了,一天中,要規定你什么時間在什么地點,你不能隨意改變。剛開始我以為是歧視,但實際上并不是,只是文化上的不同。”

在墨西哥,高長青抓住一切機會提升自己,用他的話說:“兩耳不聞窗外事,一心只讀圣賢書。”他將大量的時間投入到了一臺臺心臟手術中,根本無暇顧及其他的事情。同去的一些同胞并不理解,認為他是沖著錢才這樣拼命的。

這些閑言碎語高長青并不理會,憑著自己對學術和技術的執著追求,他終于在墨西哥拿到了獲取難度極大的外國行醫執照。憶起這段往事,高長青感慨萬千:“得到執照的幾率特別小,有的學十幾年也不一定能拿到它。如果沒有投入那么多時間和精力,我根本不可能做到。”

擁有高超手術技藝和響當當行醫執照的高長青完全能夠在國外闖出屬于自己的一片天地,但他沒有。

1996年冬天,寒風凜凜的北京,高長青攜妻帶子走下飛機,結束了他在墨西哥的留學生活。懷揣著對祖國的感恩之情,高長青進入301醫院鄭重表達了自己的入伍志愿,從此開啟了他在心胸微創領域向著醫學科學制高點攀登的艱難征程。

全神貫注完成機器人心臟手術

挑戰常規的一次次創新

作為心血管外科專家,他始終堅守著對病人的那份責任;作為學科領軍人,他帶領團隊不斷超越自我,追求著卓越。

20年間,高長青先后赴美國華盛頓心臟中心、加州大學洛杉磯分校克利夫蘭心臟中心,澳大利亞阿爾弗萊德皇家醫院,德國心臟中心開展了交流和研究工作。不同環境、不同地域的不同方法和技術,豐富了他的知識和經驗,擴寬了他的視野。他說:“五花八門的知識,讓我獲益匪淺。”

美國心臟病研究先驅(巴克·波格爾Buckberg GD)在一部著作中提到一個觀點:“心臟的交叉角度大概是60°”。在巴克·波格爾的啟迪下,對于心臟的交叉角度高長青有了自己的假設。為了論證這個假設,他從心肌帶角度做了大量的解剖學研究,用心臟張力曲線,證實了自己的觀點——心臟的交叉角度是90°。并由此為基礎,闡述了心肌帶的解剖學新概念,進而改進了冠心病室壁瘤術式,降低了心臟手術的風險和死亡率。

如果說一次創新是一種膽識,那么不斷創新,并不斷創造奇跡,則是一種氣魄。

1996年,在老年病人心臟組織脆弱、不易縫合、不易成型、感染多的復雜情況下,高長青成功開了中國首例高齡高職干部非體外循環在心臟跳動下進行手術的先河,改寫了醫院保健史上不能為高職首長實施心臟手術的歷史。

國外醫學界權威曾斷言“多數東方人的乳內動脈血管不適合搭橋”。面對這個結論,高長青沒有選擇盲從于權威,而是向權威發起了挑戰。經過潛心研究和大膽探索,在1997年4月1日,高長青主刀回國后的第一例心臟搭橋手術,并獲得了成功,向世界莊嚴亮劍——中國人同樣可以常規使用乳內動脈行冠脈搭橋。

之后的2001年,他首開中國konno手術先河,演繹了與死神較量的驚人壯舉。患者是一個多重癥狀集于一身的9歲兒童,先天性主動脈瓣下狹窄、主動脈瓣關閉不全、動脈導管未閉,情況十分危急。高長青大膽提出了技術要求高、難度大、死亡率高、在世界上完成不過200例、在國內沒有成功經驗可以借鑒的konno手術。最終,他的勇氣和對專業技能的精準把握,為一臺高風險手術劃上了完美的句號,高長青又一次創造了奇跡。

回國至今,高長青已主刀完成5000余例心臟外科手術,其中機器人手術800余例,創下了我國微創心臟不停跳冠脈搭橋手術無手術死亡的記錄,也創下了世界范圍內一年實施全機器人不開胸心臟手術60例的最高記錄。

因貢獻突出,他先后被中國人民解放軍總后勤部評為“科技新星”“科技銀星”,榮立“二等功”三次、“三等功”一次,先后獲得“求是杰出青年實用工程獎”,入選“中國十大科技英才”“中國十大創新英才”,2013年獲何梁何利科學與技術獎;2014年獲法國國家外科學院外籍院士稱號,2015年獲法國醫學科學院外籍院士稱號的同時被評為中國工程院院士,2016年獲英國愛丁堡皇家外科學院院士稱號。

提起這些榮譽,高長青這樣認為:“榮譽只能證明過去。”當被問到他為何在國際上有如此大的影響力時,他回答:“可能是我運氣好吧!”不喜歡潤色,實實在在是高長青的個性。

“急功近利、好大喜功、有一點點成績就沾沾自喜甚至裹足不前,這樣的想法一萌生就離栽跟頭不遠了。”他說,“況且在心臟病的研究和治療上,全世界的進展并不樂觀,目前已進入了一個困難期。對于基礎性慢病、結構性心臟病、冠心病開展的手術只是暫時緩解了病人的痛苦,并不是永久性的治療。心臟移植是一種永久性的治療方法,但排異反應卻是一個大問題。所有研究者仍任重道遠。”

直面困境,高長青選擇了繼續前行。對于未來,他并不樂于刻意規劃,把握當下、做好眼前事,在他看來已足夠。眼下,他正在室壁瘤模型建立和機器人搭橋技術的突破上下功夫。他告訴記者,在室壁瘤模型建立方面研究已取得了一些進展,在機器人搭橋方面遇到了一些困難,但他有信心渡過難關。他期待著室壁瘤模型建立后的下一步——心臟移植技術的突破……

他說,每個人的生命都是有限的,但每一代人應該有每一代人的擔當,只要工作一天,就要努力為國家為社會做點有意義的事。

與少數民族先心病患兒一起過六一兒童節

工作中的高長青