國外共享經濟研究述評與展望

李力,陳曉琪

(華南理工大學 經濟與貿易學院, 廣東 廣州 510006)

共享經濟是互聯網時代下誕生的一種新現象[1],在2008年被首次提及,并認為是分享、交換或出租資源而非擁有商品的活動過程[2]。在這一活動過程中,在線網絡平臺的發展推動了人們便捷地共享閑置資源[3],數字化技術降低了其交易成本及風險[4]。而人口增長、經濟危機、環境壓力等社會問題更是推動了共享經濟的快速發展[5-8]。2011年,《時代》雜志將共享經濟稱為改變世界的十大理念之一。顯然,價格優勢、環境可持續性、便利性、新的消費體驗以及社會互動也能夠促使共享經濟獲得可持續發展[9]。2012年,Airbnb和Uber在共享經濟實踐方面巨大的商業成功以及對人類生活帶來的深刻影響,促使共享經濟這一術語開始廣泛地進入公眾視線[10]。受其影響,基于這一成功實踐的中國共享單車和共享住宿等共享商業模式正方興未艾。與共享經濟的實踐相比,中國目前對這一主題的相關理論研究仍處于初級階段,研究成果不多。因此,有必要對國外相關研究進行梳理,把握國外共享經濟的研究動態,從中探討共享經濟的未來研究方向,以期為國內的共享經濟理論研究與實踐探索提供借鑒。

本研究以2010年為起點,筆者在Sage、Sience Direct、Springer和Wiley等四大數據庫中以“Sharing economy”為關鍵詞或主題詞,共搜索到相關文獻109篇(文獻采集時間為2017年5月20日~5月25日,書籍、會議、報紙和書評類資料以及非英語語種的文章未納入本統計),期刊的分布涉及社會與行為科學、信息技術應用、生態經濟學以及商業研究等多個領域。表1是共享經濟文獻搜索情況,由表1可看出,在筆者所調查的4個數據庫中,早期共享經濟的研究成果相對較少,直至2014年后,研究文獻數量才逐漸上升,并在2015~2017年間呈現猛增。這表明在共享經濟實踐的驅動下,共享經濟研究正逐漸受到學界的廣泛關注,產生了較為豐富的研究成果。

在早期的共享經濟研究中,國外較多研究者起初是通過定性研究的方法來塑造共享經濟的理論研究模型及整體研究框架的。隨后,共享經濟的定量研究方法逐漸增多,并逐漸形成了定性與定量方法綜合運用的研究方法體系。關于研究的內容,通過對相關文獻的分析可知,目前共享經濟相關研究的主要內容是在共享與共享經濟核心概念界定的基礎上,圍繞共享經濟參與主體、商業模式、發展與管理研究等方面展開的。基于此,本文將對上述內容進行總結和梳理,以豐富對共享經濟整體研究框架的認識,并為未來研究提供參考。

表12010~2017年共享經濟文獻搜索情況*根據Sage、Science Direct、Springer、Wiley四大數據庫檢索結果整理。

一、共享經濟的核心概念

基于具有顯著多樣性的共享實踐活動來界定共享經濟的概念是極具挑戰的[9]。目前,國外學術界對共享經濟的概念并無統一定義。而協同消費、協同經濟、零工經濟及網格經濟等共享經濟重疊術語的交換使用,加大了其概念界定的困難[10]。對此,筆者認為需縱觀基于實踐基礎上已有的共享經濟概念界定的研究,對共享經濟概念進行梳理,關注其中的核心要素和重要特征,并注重剖析其重疊術語,以形成對共享經濟核心概念的科學認知。

(一)緣起:共享

定義共享經濟概念的挑戰源于對共享一詞內涵的爭辯[1],國外眾多學者都對共享的含義進行了解釋,如Price認為共享作為人類經濟社會最普遍的行為,是對不計算投資回報的經濟產品及服務的分配[11]。Belk將共享定義為,出于我們與他人的需要而相互給予或獲取的分配行為和過程。他認為共享是一種不企圖達到物質平衡或獲得補償的實踐[12]。對此,Benkler也認為,共享是“非互惠的親社會行為”[13]。

上述學者的定義均強調共享的非互惠性,強調共享是一種親社會的、以他人為指向的行為,是一個基于他人需要而對產品或服務進行分配的過程。該行為與過程最初發生在直系親屬間,因為這是除自我外可拓展的最直接層面。Belk對此提出了兩種主要的共享原型,一是養育,二是理想家庭內部資源的共用與分配[14]。兒童的共享需求,以及對親屬全體開放的共享是其典型例子,這里共享的是親屬內部的共同財產[14]。

隨著人類社會的發展,共享的范疇與內容在不斷擴大和豐富。在當代,互聯網的發展,使人們的“共享圈”從親朋好友擴大到公眾、社區這樣廣泛的圈子[15-16],而共享作為一種公共性行動,則促使我們與他人聯結起來建立一種團結與聯系的情感[14]。通過網絡,人們也可進一步共享更多物品,除了有形的,還有無形的,如想法、圖像、建議、信息、價值與知識等。因而,信息化時代的共享被賦予更復雜的內涵,它既是資源聯合與分配的行為,也是信任、理解、開放、互助的人際關系形成的過程。

(二)基礎:協同消費

協同消費這一概念源于共享,而共享經濟的概念是建立在協同消費概念基礎上的[17]。協同消費作為一種新的消費范式[8],最早由Felson等提出,它是指消費者通過與其他人聯合或協作來共同消費產品或服務[18]。這一定義側重于探討消費的聯合活動,但未能充分闡述資源的獲取與分配問題[1]。Bostman等認為,協同消費是對傳統共享、物物交換、借貸、貿易、出租、贈予和交換的合并[19]。但Belk認為這一定義過于廣泛,融合了市場交換、贈予和共享數個概念。更準確來說,協同消費應當是指人們協調資源的獲取和分配,以獲取費用或其他補償的過程[1]。這一定義不包括永久轉讓所有權的贈予,以及不予補償的共享活動。在信息化時代,Barnes等更為關注信息網絡技術的重要性,他們認為,協同消費是人們利用在線市場和社交網絡技術,實現個人之間資源對等共享的活動,使用者可能既是供應商又是消費者[20]。

在實踐中,協同消費常與共享經濟聯系起來,作用于有機系統或網絡,參與者通過交易產品、服務、運輸方案、空間或是金錢等形式來參與共享[21]。Botsman等認為,協同消費案例可分為3種類型:第一,產品服務系統(product service systems),在該系統中人們可以共享某個企業提供的產品或P2P(點對點)式地共享、租用別人分享的私人產品;第二,再分配市場(redistribution markets),在市場中,通過減少、循環、再利用、修補和再分配來實現物品的流轉;第三,協同式生活方式(collaborative lifestyles),強調通過虛擬資產的共享實現群體聚集[19]。同樣,共享經濟的實踐亦涉及如共享商用車這樣的B2C業務,以及以再分配市場形式或協同生活方式呈現的C2C共享,如共享住宿市場[21]。

(三)形成:共享經濟

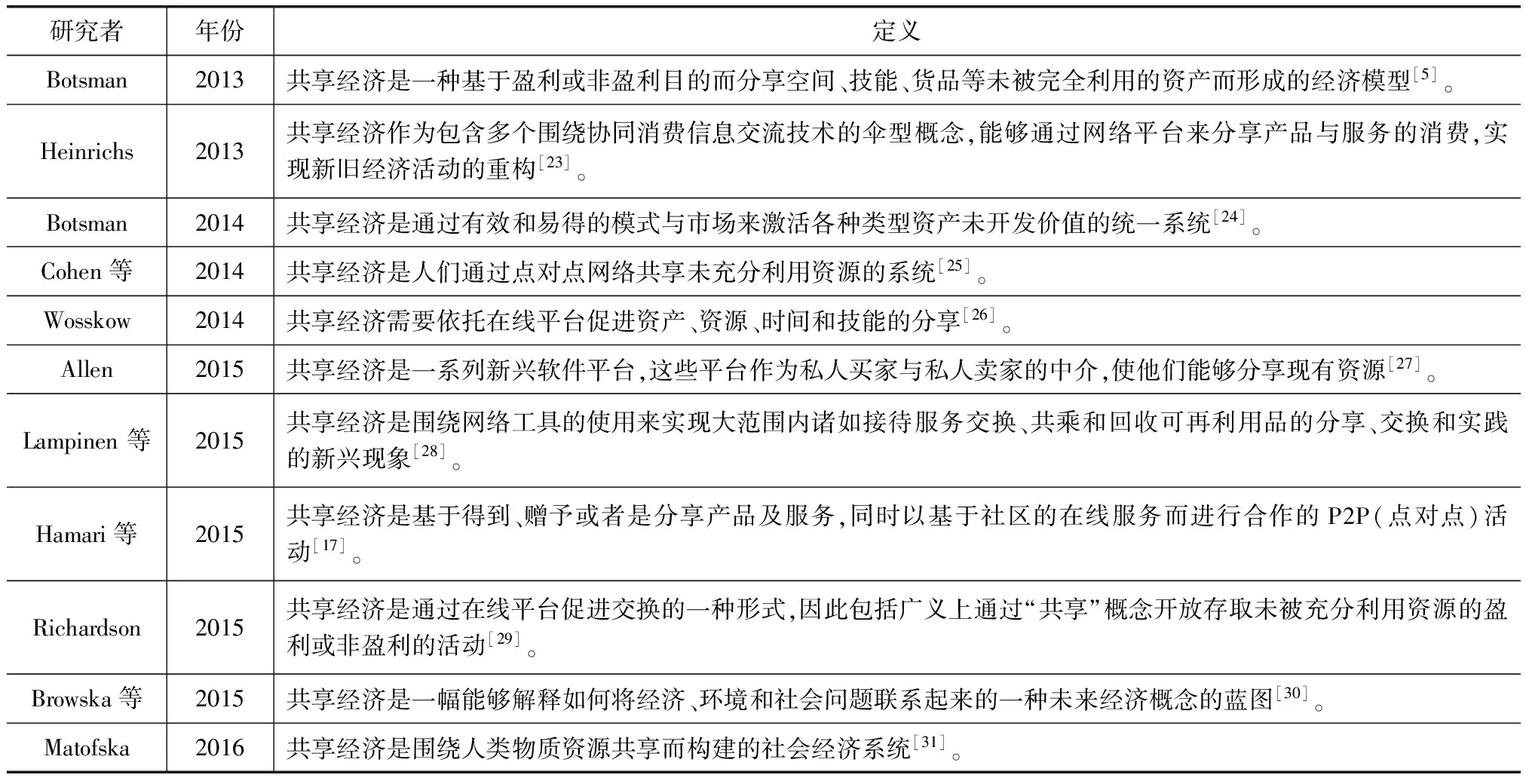

雖然共享并不新穎,但共享經濟卻是一種新現象[22]。在現代社會里,它既是基于協同消費產生的經濟模型,也是一個系統用以實現社會新舊經濟活動重構的方式。目前學者對共享經濟概念的探討并不多,總結部分國外學者對共享經濟的定義[5,9,17,19,23-31],如表2所示。

上述學者對共享經濟定義的界定各有偏重,但其中均涉及到一些共性特征,如P2P(點對點)、閑置資源以及在線平臺,這3個特征可概況性地描述共享經濟的主體、客體和中介,從而構建起共享經濟概念的認知框架。

在共享經濟的主體要素方面,部分學者認為以個人參與為主,突出共享經濟的P2P(點對點)特征。P2P這一術語指向在線用戶間的協同活動現象,如消費者對消費者的交換[17],基于此,可構建起在線對等市場(online peer to peer market place),在線對等市場是由直接與其他個人(提供者)進行交易的個人(消費者)所組成,而市場平臺本身則由第三方來維持[32]。但需要明確的一點是,目前共享經濟的實踐活動主體雖以個體為主,但并不局限于此,將來可能會衍生到企業、政府等[33]。

因此,在一定程度上,可將共享經濟的主體泛化,認為其主體是具有買賣意向與能力的雙方,這可以是個人,也可以是企業或組織等。同時,共享經濟是依托在線網絡平臺發揮作用的,在線網絡平臺是共享經濟作為互聯網時代下誕生的新現象的重要特征。而共享經濟的客體內容則包括各種未被完全利用的資源,廣義上指可共享的任何資源、產品和服務[34]。

綜上所述,共享經濟是賣方基于盈利或非盈利目的,將閑置資源(有形或無形)通過在線平臺與他人進行分享和交換而形成的統一系統。

(四)相似概念

共享經濟是一個較為廣泛的術語,基于不同的視角,可能會形成不一樣的認識,進而產生各種與其相似的術語。目前,國外相關文獻研究中涉及與共享經濟相似的概念有:

第一,零工經濟(Gig economy)。2009年,“零工經濟”一詞在美國新聞網站The Daily Beast所刊登的《零工經濟》一文中被提及,指人們可依照自身興趣與技能,通過第三方平臺,靈活地選擇工作機會,而不長期依托于某一組織或機構。簡單來說,就是指人們通過Airbnb、Uber、Lyft、TaskRabbit等平臺獲得靈活的工作機會來賺取報酬[35]。這是共享經濟催生的新型社會分工形式,改變了傳統雇傭模式,促使個體向自雇型勞動者的角色進行轉變。

表2 國外學者對共享經濟的定義

第二,網格經濟(Mesh)。網格是一個互聯網術語,指的是一個集成的計算與資源環境,它將計算與資源轉化成為一種隨處可得的、可靠的、標準的,并且相當經濟的計算能力[36]。共享性是網格的重要特征,網格上的任何使用者都可以使用網格上的任何資源[36]。2010年,Gansky提出“網格經濟”這一術語,強調數字化技術的使用為人們提供了以嶄新、有趣的方式獲取產品和服務,人們通過網絡數字技術去接觸、使用到他們需要的商品或者服務,同時強調互聯網社交媒體在連接人與人之間的價值[37]。

第三,點對點經濟(P2P/Peer economy)。P2P是指那些建立在個體與個體之間的商業行為,個體之間通過第三方的平臺以租、售、借或者分享的方式與他人進行物品或服務的商業交換,而不是與某個生產銷售商品或服務的機構組織發生交易,實現端到端的信息直接溝通、交易,打破中間環節和中介服務[37]。P2P經濟已被運用到P2P商業模式的組織中,人們可通過使用平臺與他人進行出租、銷售、借貸與共享,這一過程中無商店、銀行或機構的參與[35]。

第四,協同經濟(Collaborative economy)。Stokes等指出,協同經濟指使用互聯網技術來聯系分散的人群,使其更好地使用產品、技能以及其他有用的東西,其中包括協同消費、協同生產、協同學習及協同金融等內容[35]。

二、共享經濟的研究主題

(一)共享經濟參與主體的研究

共享經濟是能夠讓使用者參與到新興社會經濟活動中,從而打開私人與公眾界限來利用資源的過程[14],因而,對共享經濟參與主體研究的重要性不言而喻,而這其中又以對共享經濟個體參與的研究為主。

1.參與主體的動機、行為及影響因素

不同的共享經濟參與主體,其動機、行為及影響因素各異,在管理及營銷方面需區別對待。而共享經濟參與個體的動機主要包括內部動機和外部動機,不同的動機和影響因素對其行為產生了不同的影響。

Shaheen等對舊金山港灣區carpooling用戶進行調查,指出共享汽車用戶的使用動機主要包括便利、省時、省錢,而環境友好和社區導向的動機排名較低[38]。B?cker等則從使用者和供應者兩個視角,將個體參與共享經濟的動機總結為經濟、社會與環境動機[39]。Tussyadiah通過對美國754名旅游者的調查發現,旅游者拒絕使用共享住宿服務主要是由于信任、效力以及經濟利益的缺乏;驅動因素則主要為可持續發展、社區和經濟利益的驅使[8]。

Hamari等研究動機、態度與行為意向之間的關系,分析發現,個體參與共享的動機主要包括內部動機(可持續性、享受)和外部動機(經濟利益和獲得聲望),內部動機對態度有正向影響,其中享受和經濟利益動機對行為意向有正向作用[17]。Ert等在探討影響Airbnb用戶決策行為的因素時發現,基于網站照片體現的信任因素比基于網站評論體現的房主聲望因素對用戶決策的影響更大[32]。M?hlmann基于Car2go和Airbnb兩個不同研究案例,探究影響參與者滿意度和再次選擇參與共享經濟活動的因素,發現有不一樣的結果,而其中一致的結論是節約成本、熟悉度、信任以及有用性均對滿意度產生正向影響,有用性與再次選擇行為顯著正相關[21]。

2.參與主體市場細分

共享經濟參與主體的動機、行為及影響因素不盡相同,因而可據其將參與主體劃分為不同的市場細分類型。Ozanne等通過對toy library 397名用戶的定量研究,按照友誼、歸屬感、責任感、反消費、父母調節、節約、實利主義、有效性和共享價值等不同動機的權重,將參與者劃分為4種類型:社交主義者(socialites)、市場逃避者(market advoiders)、安靜的反消費者(quiet anti-consumers)以及消極成員(passive members)[40]。Guttentag等對Airbnb用戶進行調查,認為其動機因素分別為:交互、住宅收益、新穎、共享經濟思潮與地方真實性,并據此將用戶劃分為金錢節省者(money savers)、住宅探索者(home seekers)、協同消費者(collaborative consumers)、現實新穎追尋者(ragmatic novelty seekers)、交互新穎追尋者(interactive novelty seekers)五大類別[41]。Hellwig等則進一步以消費者的特質、動機及其感知的社會經濟變量為考量,通過定性研究,將1 121名共享經濟消費者劃分為共享的理想主義者(sharing idealists)、共享的反對者(sharing opponents)、共享的實用主義者(sharing pragmatists)和共享的標準化主義者(sharing nomatives)四大類別,進而深化對消費者集群消費行為的分析[42]。

上述研究表明,共享經濟主體的參與動機及其行為的影響因素主要包括經濟、社會和環境等方面,其中又以經濟層面的動機及因素為主導。在此研究基礎上,探討不同參與主體的群體特征,采用不同的營銷手段與方式,可進一步優化市場。但共享經濟主體的角色并非單一,他們既是消費者也是供給者,而目前的研究集中在個體作為消費者的視角,供給者視角的研究較少,后續研究仍需從供給者的角度對個體參與共享經濟的行為機制進行剖析,從而豐富個體參與共享經濟的相關研究。

(二)共享經濟的商業模式研究

商業模式是一個動態系統,且這個動態系統能夠決定廠商跨邊界互動的內容、管理和建設[43]。互聯網時代的到來,促使傳統的商業模式發生變革,共享經濟的商業模式應運而生。對共享經濟的商業模式進行研究,有利于指導和優化共享經濟的實踐活動。

1.共享經濟商業模式類型

商業模式是不斷發展的,共享經濟商業模式是在傳統資源共享模式B2B(企業對企業)、B2C(企業對個人)的基礎上進一步擴散到C2C(個人對個人)等范疇而形成的新型商業模式[2]。基于此,簡單來說,從共享經濟的供給雙方來看,可將共享經濟的商業模式劃分為B2B、B2C、C2C、C2B等類型。進一步而言,Schor認為,共享經濟平臺是由“市場導向”與“市場結構”所塑造的,這兩個維度構建了共享經濟的商業模式、交易邏輯和對傳統商業顛覆的潛力。因此,他將共享經濟平臺劃分為盈利和非盈利,并根據供給者角色的不同劃分為 P2P(個人對個人) 和 B2P(企業對個人),進而將共享經濟的商業模式劃分為(P2P,非盈利)、(P2P,盈利)、(B2P,非盈利)和(B2P,盈利)4種類型,并據此列舉范例[44]。與其相似地,Puschmann基于供應商類型(初創企業、成型企業)和互動方式(B2C、C2C)兩個維度,將共享經濟分為(初創企業,B2C)、(初創企業,C2C)、(成型企業,B2C)、(成型企業,C2C)4類[2]。上述提及的分類較為強調個人對個人以及企業對個人的互動,但這并不意味著否認了企業之間的共享模式。企業也可以通過與商業伙伴、消費者的合作,建立基于生態環保與合作共贏的價值鏈,實現價值共創,從而獲得成功[45]。

2.共享經濟商業模式要素

共享經濟的商業模式研究是共享經濟研究的重要內容,而對商業模式的研究最終可歸結為兩個問題,一是商業模式包括哪些基本要素;二是這些要素具有哪些基本關系[43]。而部分學者亦通過對具體案例的研究來探討共享經濟商業模式的構成要素這一問題。如Cohen等基于代理理論,以Boons等建立的BMFSs商業模式框架為依據,從價值主張、供應鏈、用戶接口和財務模型4個方面認識carsharing、ridesharing和bikesharing這3種共享移動案例的商業模式(shared mobility business models)[25]。Muoz等通過文獻回顧認識到共享經濟商業模式的7個要素:協同平臺(platforms for collaboration)、未被利用資源(under-utilized resources)、點對點交互(peer-to-peer interactions)、協同管理(collaborative governance)、使命導向(mission-driven)、替代性資金(alternative funding)以及技術依存(technology reliance),并通過對36家共享經濟商業模式的企業進行模糊集定性比較分析(fs/QCA)進一步根據其核心要素的不同,將共享經濟的商業模式劃分為五類[46]。

3.共享經濟商業模式應用

企業對共享經濟商業模式的應用研究是業界和學術界關注的重點,這其中包括兩個方面,一是傳統成型企業的應對舉措;二是新型初創企業的發展對策。由于大部分共享經濟商業模式的創新都源于初創企業[47],初創企業的快速成長對傳統成型企業的持續發展造成一定壓力。針對傳統成型企業如何應對新的商業模式,突破困局獲得創新這一問題,Belk概括總結了三大策略,一是提供需付費的服務內容或尋找其他收入來源;二是收購共享經濟領域新的突破性技術;三是評估突破性技術帶來的對傳統商業模式的反應[1]。Winterhalter等則針對基于硬件業務的傳統企業提出了四大策略:(1)強調顧客參與的業務模式;(2)延續業務模式促進產品的再利用;(3)對硬件業務進行數字化改造;(4)讓產品從協同消費中獲得有價值的信息[48]。此外,Pedersen等通過對fashion libraries案例的研究發現,采用共享經濟商業模式的企業也會面臨與傳統模式相類似的發展障礙,如資金與人力的局限性,對此,企業需致力于創造收入的新來源,吸引新的客戶群[49]。

綜上所述,目前共享經濟的商業模式研究較為全面,涉及類型劃分、要素剖析等多個方面,但對商業模式的科學認知需基于動態、要素、關系3個方面,當前研究對于共享經濟商業模式構成要素之間的作用關系關注不夠,后續研究需要進一步深化。

(三)共享經濟的發展與管理研究

共享經濟作為互聯網時代下社會資源高效配置的一種新型模式[19],被視為社會可持續發展的潛在路徑[23],但同時它也可能帶來一些挑戰,對此政府需科學管控,正確引導共享經濟的發展。

1.共享經濟發展作用

共享經濟的興起和發展對社會產生重要影響,其影響涉及到多個方面,作用也有所不同,綜合部分學者的研究,主要有以下方面:

第一,重塑個人價值。共享經濟對個體的價值重塑具有重要作用。共享經濟使得消費者能夠逃離傳統消費邏輯的束縛,參與到生產過程中,實現消費者的共同生產[50]。此外,Albinsson等認為個體在共享中可獲得多重價值,既有產品和服務價值,也包括社區中個體交流的價值。顯然,在可自由支配的市場中進行共享能夠培育個人幸福感以及構建共享社區[16]。

第二,革新企業發展。對企業而言,有學者指出,一定時期內,共享經濟的發展可能會對傳統企業構成沖擊。如Zervas等通過定量研究發現美國德州 Airbnb 客房數量每增加1%,當地酒店季度收入就會下降0.05%。Botsman等指出,企業在共享經濟中,由于參與者廣泛接受基于使用權的消費觀念,所有權和物質主義將逐漸被弱化。因此,就企業戰略而言,企業只需控制住無形品牌、核心技術等關系企業核心競爭力的要素,生產、管理、營銷及客戶服務的環節都可被外包,進而逐漸形成分工更為精細的產業生態體系[19]。

第三,影響生態環境。大多學者較為肯定共享經濟對環境可持續發展的積極作用。一方面,共享經濟使人們可通過租借方式更低價地獲取產品,弱化了對所有權的依賴,據此可推測新產品的生產總量會有所下降[51];另一方面,共享經濟的概念和實踐啟示人們可充分利用市場信息去培育更加協同和可持續發展的社會,進而創造可持續發展的新路徑[23]。但也有學者認為共享經濟對環境的可持續發展并未起到推動作用,如Schor提出,共享經濟可能會帶來負面影響,如出租方因賺了錢可能會購買對生態影響更嚴重的產品,舊物利用刺激再買新的,使用成本下降刺激更多消費等[44]。

第四,推動社會發展。共享經濟對推動社會公平與發展具有一定的意義。共享經濟以共享可用資源建立社會資本(如公民在“共享”過程中進行交互)促使產品和服務在社會中更加公平化的分配(如相比擁有,可以以更低價格獲取使用)[52]。在就業方面,Fang等通過定量研究指出,基于較低住宿價格,旅游者規模的擴大可為旅游業提供新的工作崗位,共享經濟在某一特定發展階段有助于解決失業問題[53]。在城市建設方面,Teubner等指出,多樣化的共享搭乘交通工具,顯示了與其他交通運輸模式的競爭優勢,可極大地提升公共交通的可達性和城市的連通性[54]。

2.共享經濟管理政策

對于共享經濟,大多數國家及政府持支持態度并著力推動其發展,如2015年,美國FTC圍繞“市場競爭、消費者保護與監管”等問題,舉辦共享經濟政策研討會[55]。阿姆斯特丹以“共享城市”為目標提升城市建設,并通過了“Airbnb 友好立法”[56]。2016年,中國頒布《網絡預約出租汽車經營服務管理暫行辦法》,網約車獲得合法認證。但也有部分政府管理者對此持反對態度,如法蘭克福和馬薩諸塞州的政策制定者就采取了一定行為抵制城市中Uber的發展[55]。

隨著共享經濟的發展,關于政府如何在現存體系中科學地促進共享經濟與傳統服務供應商二者綜合作用的發揮等問題不斷攀升[25]。在政府監管領域,傳統監管體系面臨挑戰,特別是對于以提供服務產品為主的傳統企業而言,未受監管的共享經濟服務的公平性受到了質疑[57];而Airbnb、Uber等共享經濟商業模式的擴張也已引起監管問題與政治斗爭[44]。對此, Fang等認為政府不是簡單地允許共享經濟企業的進入,而是必須制定政策使其按步進入以保證社會從中獲利,如若缺乏政府的監管,其弊端就會顯現并對社會產生消極影響[53]。

針對建立監管體系的問題,Bardhi等認為有必要掌握消費者對協同消費中控制辦法與處罰方案的態度,以防止監管體系產生消極作用[34]。而 Sinclair則提出政策制定者需獲知5個結論:(1)以同樣的規則來監管共享經濟是不公平或低效的;(2)規則需在安全與社會融合中獲得平衡;(3)相比舊規則,新市場是重塑工作福利的更佳方式;(4)共享經濟不會加大不公平;(5)不應假定共享經濟趨向壟斷[22]。

共享經濟的發展與管理是一個綜合性問題,涉及多主體、多方面,而目前已有研究主要是著眼于從宏觀視角關注共享經濟的發展與管理問題,但未能從共享經濟發展與管理模型構建等方面開展相關研究,這點可作為以后研究方向。

三、共享經濟的研究總結與展望

根據數據庫檢索情況,國外關于共享經濟的研究已進入快速發展階段,目前學者著重對共享經濟參與主體、商業模式以及發展與管理等方面進行研究,研究的內容和成果較為全面和豐富。同時,綜合運用定性與定量研究方法,不斷提升研究的科學性。但對于部分主題的研究尚不夠深入,未形成系統化的認識。由此可見,對共享經濟的研究需進一步深化,未來研究可以從以下角度展開。

第一,構建個體參與共享經濟的作用機理。以已有個體參與共享經濟的動機及影響因素為基礎,著力分析個體參與共享經濟的前因變量,注重共享經濟對個體的影響,并將其作為結果變量,構建起個體參與共享經濟的機理系統。

第二,基于主客關系理論探討個體參與共享經濟過程中的角色變化。在個體參與共享經濟的過程中,個人既是使用者也是供給者。平臺P2P的功能意味著主客關系將會被轉移:主人成為了客人,反之亦然[29],后續的研究可以對共享經濟背景下主客關系的變化進行探討。

第三,關于共享經濟商業模式的模型構建及范式探討。共享經濟商業模式是共享經濟研究的重要內容,深入探討該模式的構成要素,關注各要素的相互關系,進一步深化對共享經濟商業模式的認識。同時,遵循共性與個性的邏輯思維,探討不同行業與不同類型企業的具體發展模式,從中概括出共享經濟商業范式,對共享經濟商業模式的特點及本質形成深入認識。

第四,豐富共享經濟發展中政府監管與發展政策的研究。當前政府在共享經濟中的角色定位及其作用研究較少。共享經濟作為一種新現象,目前未對其形成有效監管與法律規定,這是共享經濟長遠發展必須突破的難題,組織保障問題的相關研究需要得以關注和重視。

第五,強調對共享經濟跨學科多視角的研究。共享經濟既是一種經濟現象,也是一種社會現象,需要進一步綜合經濟、政治及社會學理論,解讀其內在價值和意義,豐富共享經濟的研究成果。

四、結語

本文通過對國外共享經濟研究的相關文獻進行歸納和總結,發現目前國外學者對共享經濟的研究主要集中在對共享經濟參與主體、商業模式以及發展與管理等方面進行研究,其研究成果可為國內研究提供參考和借鑒,進而結合國內實踐的具體情境,指導共享經濟實踐的發展。

由于研究文獻的搜索時間較早,在對國外共享經濟的研究評述上可能不甚完善,同時,由于本文僅對國外的相關文獻進行研究,而未對國內相關研究進行歸納和總結,研究成果可能不夠充分,后續研究可以補充國內外共享經濟研究的最新成果,進一步豐富對共享經濟研究的認識。

[1] Belk R W.You are what you can access:sharing and collaborative consumption online[J].Journal of Business Research,2014,67(8):1590-1600.

[2] Puschmann T,Alt R.Sharing economy[J].Business & Information Systems Engineering,2016,8(1):93-99.

[3] Tussyadiah I P, Pesonen J.Impacts of peer-to-peer accommodation use on travel patterns[J].Journal of Travel Research,2016, 55(8):1022-1040.

[4] Nadeem S,Schor J B,Walker E T,et al.On the sharing economy[EB/OL].(2015-02-23)[2017-03-01].https://contexts.org/articles/on-the-sharing-economy.

[5] Botsman R.The sharing economy lacks a shared definition[EB/OL].(2013-11-21)[2017-05-20].https://www.fastcompany.com/3022028/the-sharing-economy-lacks-a-shared-definition?show_rev_content.

[6] Sacks D.The sharing economy[J].Fast Company,2011,155:88-93.

[7] Rousselet V.Sharing and owning: the rise of the hybrid consumer[J].Market Leader, 2014,4:24-27.

[8] Tussyadiah I P.An exploratory study on drivers and deterrents of collaborative consumption in travel[J].Information and Communication Technologies in Tourism,2015(10):817-830.

[9] Kathan W, Matzler K,Veider V,The sharing economy: Your business model’s friend or foe[J].Business Horizons ,2016,59: 663-672.

[10] Martin C J.The sharing economy: a pathway to sustainability or a nightmarish form of neoliberal capitalism[J].Ecological Ecics,2016,121:149-159.

[11] Price J A.Sharing:the integration of intimate economies[J].Anthropologica, New Series,1975,17(1):3-27.

[12] Belk R W.Why not share rather than own[J].Annals of the American Academy of Political and Social Science,2007, 611:126-140.

[13] Benkler Y.Sharing nicely:on shareable goods and the emergence of sharing as a modality of economic production[J].Yale Law Journal,2004,114:273-358.

[14] Belk R W.Sharing[J].Journal of Consumer Research,2010,36(5):715-734.

[15] Belk R.Possessions and the extended self[J].Journal of Consumer Research, 1988,15(2):139-168.

[16] Albinsson P A,Perera Y B.Alternative market- places in the 21st century:building community through sharing events[J].Journal of Consumer Behaviour, 2012,11(4),303-315.

[17] Hamari J,Sjoklint M ,Ukkonen A.The sharing economy: why people participate in collaborative consumption[J].Journal of the Association for Information Science and Technology,2015,67 (9):2047-2059.

[18] Felson M,Speath J.Community structure and collaborative consumption[J].American Behavioral Scientist, 1978,41:614-624.

[19] Botsman R,Rogers R.What’s mine is yours: the rise of collaborative consumption[M].New York: Harper Collins Publishers,2010.

[20] Barnes S,Mattsson J.Understanding current and future issues in collaborative consumption: a four-stage delphi study[J].Technological Forecasting and Social Change, 2016,104(3):200-211.

[21] M?hlmann M.Collaborative consumption: determinants of satisfaction and the likelihood of using a sharing economy option again[J].Journal of Consumer Behaviour,2015,14(3):193-207.

[22] Sinclair M.Fair and effcient regulation of the sharing economy[J].Economic Affairs,2016,36(2):204-211.

[23] Heinrichs H.Sharing economy:a potential new pathway to sustainability[J].Business & Information Systems Engineering,2013,56(1):93-99.

[24] Botsman R.Sharing’s not just for start-ups[J].Harvard Business Review, 2014,92(9):23-25.

[25] Cohen R,Kietzmann J.Ride on !mobility business models for the sharing economy[J].Organization & Environment,2014,27(3):279-296.

[26] Wosskow D.Unlocking the sharing economy:an independent review[EB/OL].(2014-11-26)[2017-05-25].https://www.gov.uk/government/publications/unlocking-the-sharing-economy-independent-review.

[27] Allen D.The sharing economy[J].Institute of Public Affairs Review,2015,67(3):24-27.

[28] Lampinen A, Huotari K, Cheshire C.Challenges to participate in the sharing economy: the case of local online peer-to-peer exchange in a single parents’ network[J].Interaction Design and Architecture(s),2015,24:16-32.

[29] Richardson L.Performing the sharing economy[J].Geoforum, 2015,67:121-129.

[30] Browska A D, Gutkowska K.Collaborative consumption as a new trend of sustainable consumption[J].Consumption and Business Cycles Research,2015,14 (2):39-49.

[31] Matofska B.What is the sharing economy[EB/OL].(2016-09-01)[2017-05-20].http://www.thepeoplewhoshare.com/blog/what-is-the-sharing-economy/.

[32] Ert E,Fleischer A,Magen N.Trust and reputation in sharing economy:the role of personal photos in Airbnb[J].Tourism Management,2016,55:62-73.

[33] 馬化騰,張孝榮,孫怡,等.分享經濟[M].北京:中信出版社,2016.

[34] Bardhi F, Eckhardt G.Access based consumption: the case of car sharing[J].Journal of Consumer Research, 2012,39:881-898.

[35] Stokes, K.Making sense of the UK collaborative economy[EB/OL].(2014-02-09)[2017-05-20].http://www.nesta.org.uk/publications/making-sense-uk-collaborative-economy.

[36] 劉冠峰.基于網格經濟模型的資源分配策略研究[D].青島:青島大學,2008.

[37] 倪云華.共享經濟缺乏一個“共享”的名稱[EB/OL].(2017-09-06)[2017-09-10].http://news.163.com/17/0906/10/CTL5QI58000197V6.html,2017.

[38] Shaheen S A,Chan N D, Gaynor T.Casual carpooling in the San Francisco bay area: understanding user characteristics, behaviors, and motivations[J].Transport Policy,2016,51:165-173.

[39] B?cker L,Meelen T.Sharing for people, planet or profit? analysing motivations for intended sharing economy participation[J].Environmental Innovation and Societal Transitions,2017,23:28-39.

[40] Ozanne L K,Ballantine P W.Sharing as a form of anti-consumption? an examination of toy library users[J].Journal of Consumer Behavior,2010,9: 485-498.

[41] Guttentag D.Why tourists choose airbnb: a motivation-based segmentation study[EB/OL].(2017-04-27)[2017-05-20].http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0047287517696980.

[42] Hellwig K, Morhart F, Girardin F.Exploring different types of sharing: a proposed segmentation of the market for “sharing” businesses[J].Psychology & Marketing, 2015,32(9): 891-906.

[43] 程愚,孫建國.商業模式的理論模型:要素及其關系[J].中國工業經濟,2013(1):141-153.

[44] Schor J.Debating the sharing economy[N].Great Transition Intiative,2014-11-21(2).

[45] Ogilvie T.How to thrive in the era of collaborative services entrepreneurship[J].Research-Technology Management,2015,58 (5):24-33.

[47] Koetster J.The sharing economy has created 17 billion-dollar companies[EB/OL].(2015-06-04)[2017-05-20].http://www.tuicool.com/articles/7veqeuy.

[48] Winterhalter S,Wecht C H, Krieg L.Keeping reins on the sharing economy:strategies and business models for incumbents[J].Marketing Review St.Gallen,2015, 32(4):32-39.

[49] Pedersen E R G, Netter S.Collaborative consumption: business model opportunities and barriers for fashion libraries[J].Journal of Fashion Marketing and Management.2015,19:258-273.

[50] Binninger A-S, Ourahmoune N , Robert I.Collaborative consumption and sustainability: a discursive analysis of consumer representations and collaborative website narratives[J].The Journal of Applied Business Research,2015,31(3):969-986.

[51] Frenken K,Schor J.Putting the sharing economy into perspective[J].Environmental Innovation and Societal Transitions,2017,23:3-10.

[52] Martin C J, Upham P, Budd L.Commercial orientation in grassroots social innovation: insights from the sharing economy[J].Ecological Economics, 2015,118:240-251.

[53] Fang B, Ye Q,Law R.Effect of sharing economy on tourism industry employment[J].Annals of Tourism Research, 2016, 57:264-267.

[54] Teubner T,Flath C M.The economics of multi-hop ride sharing:creating new mobility networks through IS[J].Institute of Information Systems and Marketing,2015,57(5):311-324.

[55] Cheng M.A novel approach on the review of the sharing economy literature: co-citation analysis and content analysis[J].International Journal of Hospitality Management,2016,57:60-70.

[56] Sharenl.Opportunities and challenges for European cities:Amsterdam sharing city[EB/OL].(2015-06-05)[2017-05-20].http://www.sharenl.nl/amsterdam-sharing-city/.

[57] Ranchordás S.Does sharing mean caring:regulating innovation in the sharing economy[J].Minnesota Journal of Law, Science & Technology,2015,16(1):413-475.