“觀察根尖分生組織細胞的有絲分裂”實驗改進及反思

朱昊

摘要 針對“觀察根央分生組織細胞的有絲分裂”實驗成功率低、效果不佳等問題,通過查閱文獻,摸索實驗條件,總結出一套用一節課時就能完成且實驗效果較好的改進方法:選擇豌豆為實驗材料,取材時間為10:00~12:30,用12孔細胞培養板進行解離和漂洗,解離液為體積分數為37%鹽酸和95%酒精按體積1:1混合,室溫解離6~8min,漂洗1min,用0.005g/mL的龍膽紫溶液作為染色劑,染色2~3min,利用“拇指指央推壓”法進行制片。

關鍵詞 根央分生組織 有絲分裂 實驗改進

中圖分類號 Q-33 文獻標志碼 B

“觀察根尖分生組織細胞的有絲分裂”實驗是高中生物人教版必修一的實驗內容。該實驗內容的目的是通過實驗使學生進一步理解有絲分裂過程的特點和變化,鍛煉學生的操作、觀察和思考能力;學會在顯微鏡下分辨有絲分裂各個不同時期的特征;訓練根據鏡下圖像繪制有絲分裂簡圖的技能,培養學生認真的科學態度和實事求是的科學精神,使學生的創新思維和綜合能力得到培養。按照教材中的方法、步驟、耗時較長,成功率低,觀察效果不理想。筆者在參考了不同研究者的改進措施的基礎上,不斷摸索實驗條件,優化出一套行之有效的實驗方法,運用該方法觀察根尖細胞有絲分裂,能得到較好的分裂相。

1實驗材料的改進

1.1材料的選擇

眾多研究者對大蒜、洋蔥、水仙、枸杞、風信子、蠶豆、吊蘭、小麥等這些材料進行了嘗試。這些研究所采用的實驗材料各有優點,都很有效,適合教學。筆者通過預實驗發現,洋蔥、大蒜、蠶豆、豌豆作為實驗材料的好處在于容易獲得、生根數量多、染色體數目合適。如要在整個年級開展這個實驗,須從成本、生根快慢、休眠期等角度考慮。大蒜、洋蔥有休眠期,蠶豆側根生根慢,而豌豆沒有休眠期、成本低、生根快、染色體數目為14條,因此選用豌豆作為實驗材料。

1.2材料的處理

將當年新收獲的飽滿豌豆種子用清水沖洗干凈,浸泡24 h。此期間換水2~3次,待豌豆吸水膨脹后,揀去腐爛和皺小的豌豆種子,置于培養皿中用濕紗布覆蓋(在培養皿底部鋪數層濕紗布,然后放置豌豆種子,再在其上方蓋上紗布),室溫萌發,待生根2 cm左右實驗。

1.3取材的時間

不同的研究者選擇的即使是同一種材料,也會由于品種、時間等因素影響得出不同的最佳取材時間。另外不同地區的氣候、經緯度不同,對實驗取材的時間也會有影響,因此需要教師根據當地的材料、氣候等確定不同材料取材的時間。筆者通過自己的實驗教學發現,在河北秦皇島地區對豌豆取材的最佳時間是10:00~12:30。

2實驗方法的改進

2.1解離液配方的改進

解離程度的好壞直接關系到實驗的效果。針對這一問題,不同的研究者有不同的縮短解離時間的方法。人教版教材選用體積分數為15%鹽酸和95%酒精按照1:1混合,室溫解離3~5min;有的研究者采用體積分數為20%鹽酸和95%酒精按照1:1混合,室溫解離5 min;而有的研究者采用1 mol/L鹽酸60℃水浴中水解8~10 min。而筆者通過預實驗發現,體積分數為37%鹽酸和95%酒精按體積1:1混合,室溫解離6~8 min,實驗效果較好。

2.2解離和漂洗方法的改進

有研究者采用白色點滴板進行解離和漂洗,但白色點滴板的小窩較淺,放入的根尖比較短,才能解離充分,根尖太短對于初學者不易操作。因此采用12孔細胞培養板代替白色點滴板。具體做法為:為每個組準備一個12孔細胞培養板,選擇8個孔,4個孔放解離液和4個孔放清水。將根尖先放入盛有解離液的A1~A4小孔進行解離,解離完成后再將根尖依次放入盛有清水的B1~B4小孔漂洗1 min。這樣的操作既方便又安全,可以避免解離液的浪費。

2.3染色劑的改進

人教版教材中用質量濃度為0.01 g/mL或0.02 g/mL的龍膽紫溶液,染色2~3 min;有的研究者采用質量分數為2%的醋酸洋紅染色,染色15~20 min;而有的研究者用改良苯酚品紅染液染色20 min左右,實驗效果較好。但這些溶液配制方法復雜,染色時間較長。綜合比較不同研究者的染色方法,筆者通過預實驗發現用質量濃度為0.005 g/mL的龍膽紫溶液進行染色2~3 min,實驗效果較好。

2.4制片方法的改進

有的研究者用鑷子的鈍端或帶橡皮的鉛筆輕輕敲擊蓋玻片至細胞分散均勻成霧狀,敲擊過程中用手將蓋玻片固定好,防止蓋玻片移位造成細胞變形;有的研究者用稍寬于蓋玻片的吸水紙包繞蓋玻片和載玻片3~4圈后再用鑷子鈍端或帶橡皮的鉛筆輕輕敲擊蓋玻片;有的研究者采用透明塑料薄膜代替玻片,將根尖放在滴有一滴清水的塑料薄膜內,折疊薄膜并用手輕輕按壓使細胞分散成單層。

筆者引導學生用上述方法進行預實驗,發現學生用鑷子鈍端或帶橡皮的鉛筆無法掌控輕敲的力度,容易把蓋玻片壓碎,壓片成功率不高。通過多次實踐證明,采用“拇指指尖推壓”法進行制片。具體做法為:用拇指指尖壓住根尖,以根尖為中心,向四周推壓碾平,使細胞分散。該方法操作簡單,極大提高了實驗成功率,值得推廣。

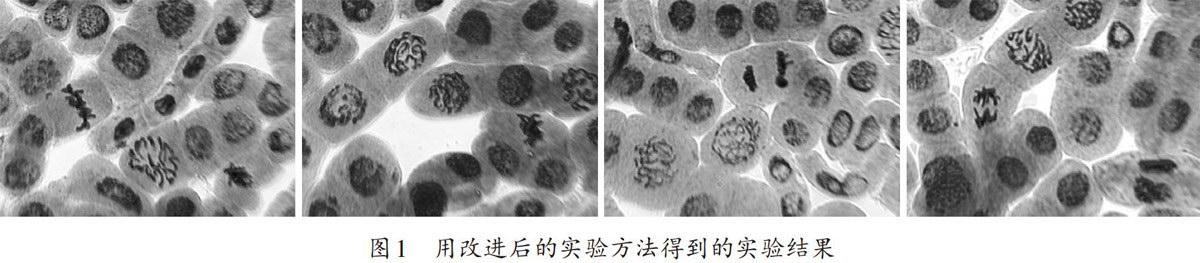

3實驗觀察結果

制片完成后,學生先在低倍鏡下找到處于分裂期的細胞,然后換用高倍鏡觀察。按照改進的方法進行實驗,得到的實驗結果如圖1所示。

4實驗教學反思

4.1預實驗是培養學生生物學核心素養的良好平臺

在組織學生進行預實驗時,師生發現了“無核”現象,感到很詫異。筆者馬上意識到這正是鍛煉學生科學探究能力的最佳時機,順勢提出問題:“什么原因導致細胞發生無核現象?”由此引導學生查閱資料,并作出如下三種假設:①取材的長短;②解離的時間;③每個組培養的豌豆根尖生長狀況。之后筆者指導學生根據假設進行實驗設計并實施實驗。師生共同努力,驗證了假設,并得出實驗結論:解離時間過長導致出現無核現象。因為解離過度會破壞染色體的結構。通過對實驗的意外現象的分析,不僅提高了教師的實驗教學能力,而且培養了學生的理性思維和科學探究能力,從而實現了教學相長。

4.2教師要相信學生的創新思維是無窮的

在制片過程中,學生們精益求精,但屢屢失敗。雖然參考了眾多研究者的做法,但是效果不佳。這時,有位學生創造了“拇指指尖推壓法”。筆者及時鼓勵了該生的創新做法,并按此方法操作。結果發現這種做法壓片效果好,細胞分散,視野中有不同的分裂相。

4.3改進細節,解決上課時間與取材時間的沖突

為了解決時間沖突問題,眾多研究者將根尖進行固定。但是筆者在實驗教學實踐中發現,無需用固定液,實驗效果也不錯。如果教師上午上課,可以將課調整在10:00~12:00這個時間段上。如果下午上課,可以將根尖提前進行解離和漂洗處理,浸泡在蒸餾水中即可,然后課上直接進行染色和制片環節,實驗效果也不錯,提高了實驗教學效率。