基于多源數據挖掘的低壓配電網線損智能診斷模型

宋惠忠,顧華忠,顧 韜,韋安強,周子譽

(1.國網浙江海寧市供電有限公司,浙江 海寧 314400;2.國網浙江省電力有限公司嘉興供電公司,浙江 嘉興 314000)

0 引言

電網線損是電網企業的重要管理和考核內容,發電、輸電、變電、配電和用電等各環節均會帶來線損。其中,配電網的臺區線損是供電企業的重要指標之一。由于配電網存在線路雜亂、用戶量大、臺區檔案管理薄弱、現場環境復雜、業務系統復雜、數據質量較差等問題,導致臺區線損存在管理難度大、治理效率低等問題。目前,臺區線損治理主要方法為人工經驗法,即由工作人員憑借個人經驗進行判斷和治理,而缺乏科學、智能的診斷模型。隨著電網信息化、智能化建設的發展,各個環節信息化、智能化水平得到不同程度的提高,使得全網線損管理的信息化、智能化成為可能。

目前,國內外大量的研究工作集中在臺區理論線損計算和線損管理方式方面[1-10],傳統的理論線損計算方法通過電網實時負荷數據、拓撲數據進行計算[2-3],但實際應用比較困難。因此提出了基于統計學的簡便計算方法,如使用回歸算法[4]、聚類算法[1]、神經網絡算法[5,11-12]、支持向量機[13]等等。而關于診斷與降低線損的論文較少,且主要集中在網架結構和運行方式、管理水平優化上,根據理論線損對網架結構和運行方式進行優化[2,14-15],或者在現有的管理基礎上提出具有針對性的管理方式[8-9,16-17],但對線損智能診斷的研究更少。以下通過技術手段融合計算機科學、電力專業、統計學等多學科,通過變革傳統的人工線損報表與管理模式,使線損管理走向信息化、透明化和智能化。

文章首先分析了浙江省海寧地區的臺區線損現狀,針對海寧地區的線損現狀,提出了相應的診斷模型,并使用海寧的準確數據對模型進行校核。然后對海寧地區316個典型低壓臺區進行模型驗證,結果顯示模型能夠有效識別異損臺區存在的異常問題。

1 海寧地區低壓臺區線損現狀

供電所負責所轄區內的低壓臺區線損管理,目前主要是通過線損治理專員每日通過系統查詢異損臺區,并手工比對相關用戶數據,查找異損原因,效率低下。調研統計發現,線損治理效率約為1人·天/臺區。

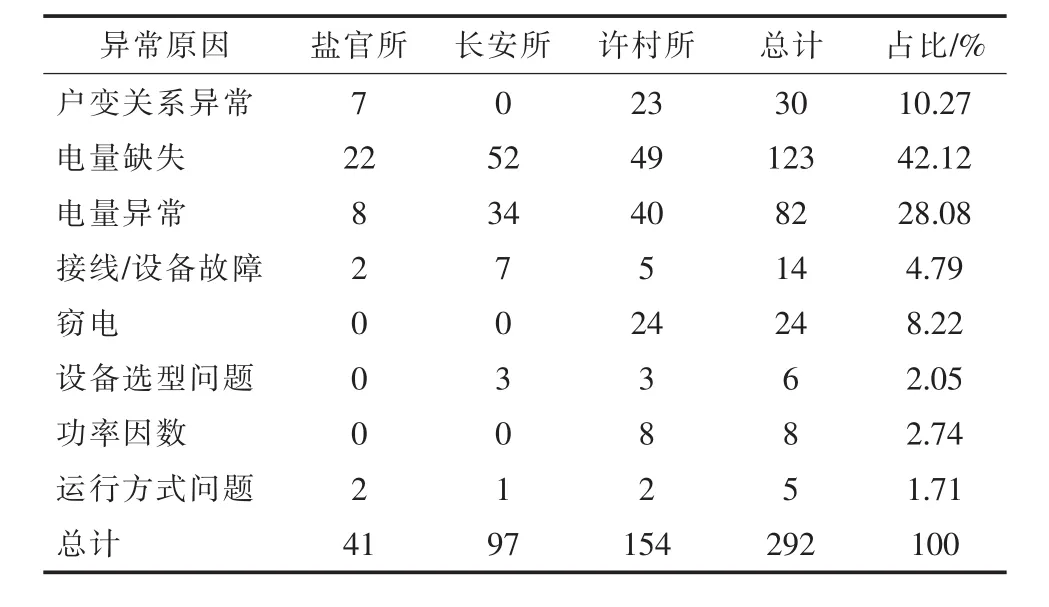

為分析海寧地區的線損現狀,對海寧地區的3個供電所進行線損異常原因調研。表1統計了海寧市2017年1月的線損異常數據,其中電量缺失、電量異常、戶變關系異常、竊電、接線/設備故障占比分別為42.12%,28.08%,10.27%,8.22%和4.79%。電網運行方式、功率因數和設備選型等問題占比不高,并涉及到電網設計問題,整改難度大、周期長。因此,海寧地區線損異常的主要原因為采集電量缺失、電量異常、戶變關系異常、竊電和接線/設備故障等。

表1 海寧地區線損異常原因調研

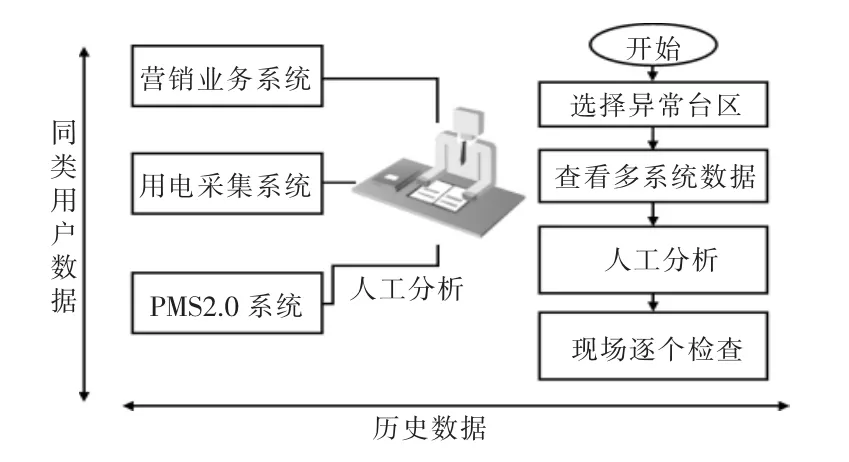

目前采用人工方式分析異損臺區,具體流程如圖1所示。通過人工比對臺區的檔案數據、電量數據、運行狀態、拓撲數據等電網運營數據,找到嫌疑用戶。其中,電網運營數據比較完整,用電采集提供客戶端抄表與關口抄表情況、關口表負荷數據較完整,客戶表負荷數據需要通過召測獲取;營銷業務系統中用戶檔案數據、業務數據較完整。但這些數據散亂分布,缺乏科學分析模型,導致人工比對效率和準確率都較低。

圖1 線損異常臺區人工分析流程

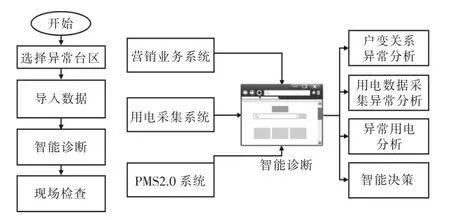

為提高線損分析效率,對多系統/多業務模塊的數據進行整合,包括:營銷檔案數據、營銷業務數據、電網運行數據、拓撲結構數據、抄表數據等,建立基于電網多源數據的配電網線損智能診斷模型,實現線損分析的智能化,具體分析流程如圖2所示。

圖2 線損智能診斷分析流程

2 配電網線損異常智能診斷模型及參數

通過對海寧地區線損基本情況調研,掌握線損治理現狀、線損異常原因總結、電網運營數據情況等。根據調研結果,建立適用于海寧地區的配電網臺區線損智能診斷模型,分為戶變關系異常分析、用電數據采集異常分析和異常用電行為分析3個模塊。

2.1 戶變關系異常分析模型及參數整定

由于電網業務流程中檔案錄入失誤,導致用戶與臺區對應關系錯誤。臺區中戶變關系異常的用戶會影響臺區的總用電量計算結果,造成臺區線損異常。電網運營數據中能夠反映戶變關系的數據極少,其中用戶的用電地址能夠一定程度上幫助找到戶變異常的臺區。根據配電網線路的設計特點,用戶就近連接配電變壓器,即同一臺區的用戶地址比較接近。因此,提出基于用電地址的戶變關系異常分析模型,找到距離臺區整體用電地址較遠的用戶,并定義為戶變關系異常嫌疑用戶。

用戶地址為文本數據,針對文本數據的分類算法通常包括文本分詞、重構文本數據、模型訓練、模型測試等過程[18]。中文分詞算法可分為兩大類,第一類是基于詞典的分詞算法(字符串匹配分詞算法),第二類是基于統計的機器學習算法[19-20]。目前,用電地址已實現結構化,按省、市、縣、街道等地域從大至小共同構成,具有地理詞語規律和詞長較短的規律。因此,首先基于詞典進行分詞,針對未收錄詞典的詞語基于統計學進行分詞。戶變關系異常識別歸屬于異常點識別范疇,通常基于距離、密度、頻率等特征進行識別。考慮到地理詞語的隨機性,不具有普通文本詞語的連貫性,因此采用基于頻率的異常點識別算法。Apriori算法是一種挖掘關聯規則的頻繁項集算法,其核心思想是通過候選集生成和情節的向下封閉檢測兩個階段來挖掘頻繁項集[21],通過給定的最小支持度,找到出現概率滿足最小支持度的頻繁項集。

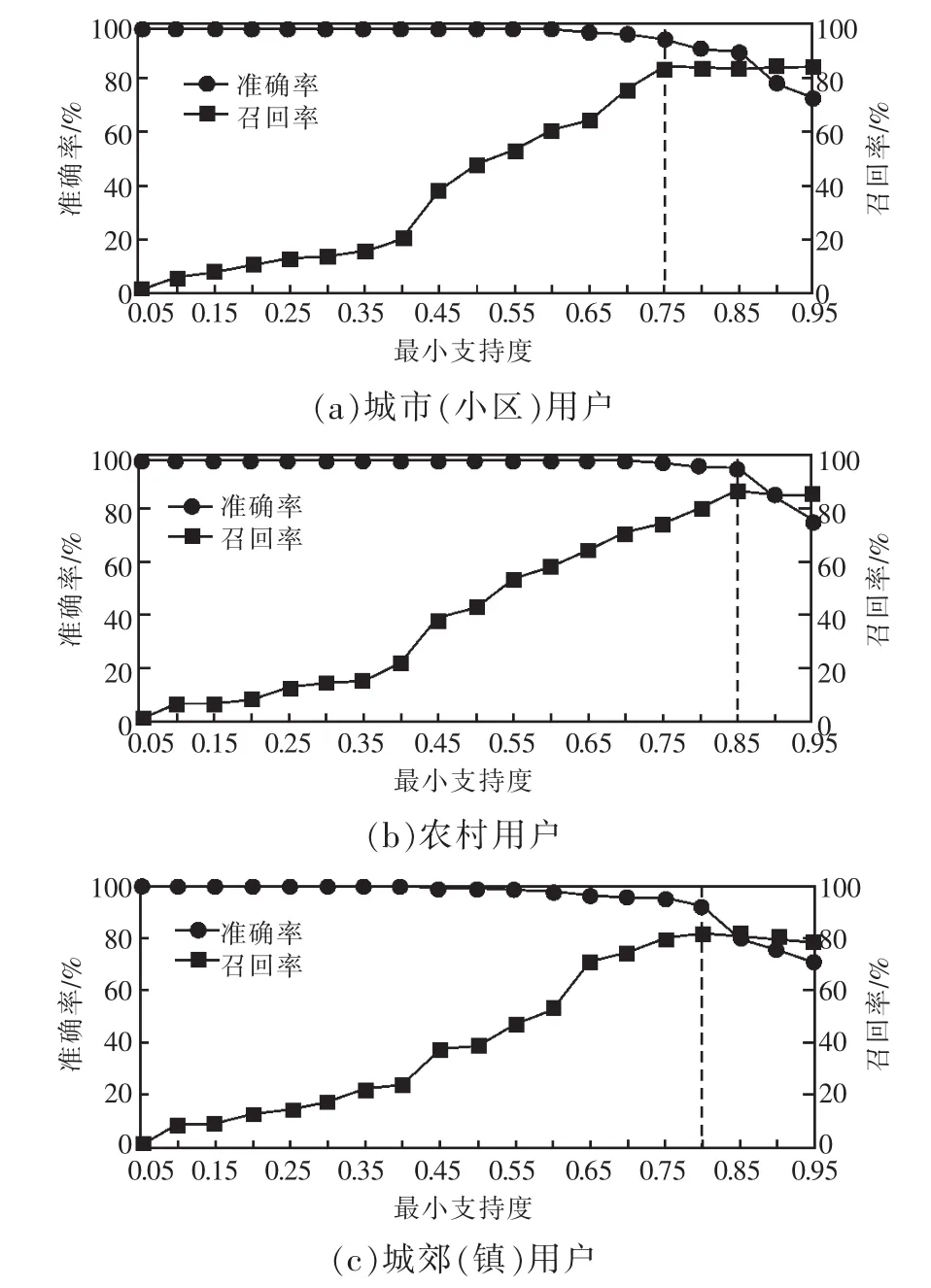

為驗證模型可行性,選取海寧地區戶變關系正常臺區作為實驗臺區。考慮到城區(小區)、城郊和農村地理特征差別,隨機選取海寧地區424個線損長期正常臺區,其中城市(小區)臺區85個,農村臺區219個,城郊(鎮)臺區120個。根據歷史現場查驗比例,隨機選擇1‰的用戶打亂其臺區屬性,計算模型的最優準確率和召回率。重復進行100次實驗,平均準確率和召回率如圖3所示。可以看出,召回率和準確率均最優時,城郊用戶的準確率最低,但也達到了91.75%,可滿足現場檢查需求。

圖3 海寧地區城市(小區)、城郊、農村(鎮)調參曲線

2.2 用電數據采集異常分析

用電采集系統采集各表計的凍結電量數據,計算臺區線損率。用電數據采集異常分為3類:采集電量缺失、采集電量異常變小、采集電量異常變大。針對不同異常類型,給出對應的判斷規則。若當日抄表電量為空,則判斷為采集電量缺失。若當日抄表電量小于前日抄表電量,則判斷為采集電量異常變小。采集電量異常變大的判斷規則較為復雜,因此將其納入異常用電行為分析模塊中。

用電數據采集異常分析的目的是為評估采集異常對臺區線損的影響。常用的預測方法較多,包括平均數法、趨勢預測法、統計回歸法等[22]。同時,新的理論和方法不斷涌現[23-26],神經網絡、時間序列、貝葉斯、模糊理論、小波分析、回歸分析、支持向量機等技術為電力負荷預測提供了有力的工具。但目前的方法均有其不足之處,短期負荷預測方法受壞數據、氣候因素、用電隨機性的影響,導致預測誤差較大。為避免上述因素對電量預測的影響,選取部分適用的歷史電量用于電量預測:

(1)為避免壞數據的影響,選取線損正常日期的電量。

(2)為避免用電隨機性的影響,將歷史電量根據工作日/節假日屬性進行分類,選取預測當日屬性相同的歷史電量。

(3)為避免氣候原因的影響,選取預測日期近期電量作為歷史電量。

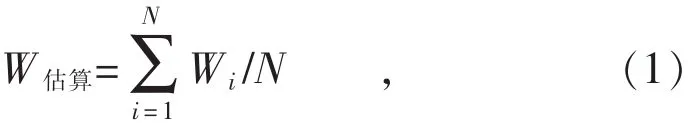

針對訓練數量較少的情況,一般采用簡單模型,降低因參數精度對模型準確度的影響,即采用最常用的平均值模型。

式中:Wi為近期同類型且臺區線損正常的用電量;W估算為估算得到的電量;N為相似天數。

為驗證模型的可行性,選用海寧地區抄表數據均正常的用戶作為實驗數據。考慮到不同類別用戶的用電習慣,分別選用海寧地區200名工業、商業、農業和居民用戶的電量數據作為訓練集合。用于計算平均值的相似天數從1~50 d,分別計算其電量估算相對誤差,結果如圖4所示。其中,農業用戶相對誤差最高,達到12.82%;工業用戶相對誤差最低,為9.86%。因此,模型滿足現場使用需要。

圖4 不同相似天數時電量估算精度統計

2.3 異常用電行為分析

竊電、違約用電、設備故障等異常特征不明顯,影響難以估量,是臺區線損異常的主要因素之一,因此將其歸類為異常用電行為。考慮到現有的數據,分為以下4個維度進行分析:表計電量變化趨勢、表計電量與臺區線損率關聯性、異常事件與臺區異損關聯性、歷史異常用電行為。

2.3.1 表計電量變化趨勢異常分析

為避免壞數據、氣候因素、用電隨機性的影響,將用電數據分類為工作日且線損正常、節假日且線損正常、工作日且線損異常、節假日且線損異常4類。針對每塊表計,根據分析日期的節假日/工作日屬性,選擇歷史節假日/工作日且線損正常的用電數據為對比數據。統計學中常定義最小值與最大值之間為合理區間,因此,找到對比數據的電量值及電量占比(電量占比指表計電量占臺區總電量的比例)的合理區間。若線損異常當天,客戶/關口表計的電量值或電量占比任一超過合理區間,則定義該塊表計的電量變化趨勢異常。

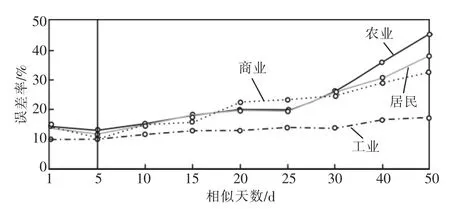

2.3.2 表計電量與臺區線損關聯性分析

若表計電量的波動與臺區線損率波動相關,則該表計電量為臺區線損波動的因素之一。為找到與臺區線損率波動關聯性強的表計,使用皮爾遜相關系數作為關聯系數[27],計算每塊表計與臺區線損率的關聯性。皮爾遜相關系數公式如下:

式中:ρx,y為待分析用戶用電量和所屬臺區線損率的皮爾遜相關系數;xi和yi分別為第i天該用戶用電量和所屬臺區的線損率。

給定最小相關系數,若皮爾遜相關系數的絕對值大于給定值,則定義為該用戶電量與臺區線損關聯性異常。根據文獻[27]研究,當相關系數絕對值大于0.5,即認定為具有強關聯。

2.3.3 異常事件與臺區異損關聯性分析

部分異常用電行為,如表計故障、竊電都會引起表計異常,具體表現如開蓋記錄、失流、失壓、斷相、斷流、電能表倒走、電能表飛走、反向電量異常、恒定磁場干擾、電壓斷相、單項表分流等。因此,將表計的異常事件與臺區異損結合分析,能夠有效識別導致臺區異損的異常事件。針對前兩個維度發現的異常用戶,后臺進行數據召測,分析判斷是否存在異常事件,若存在,則異常事件與臺區異損關聯性異常。

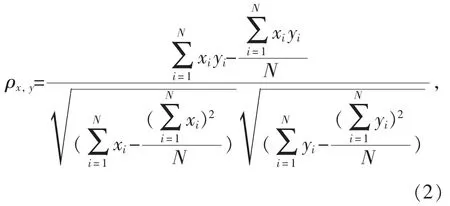

2.3.4 歷史異常用電行為嫌疑系數

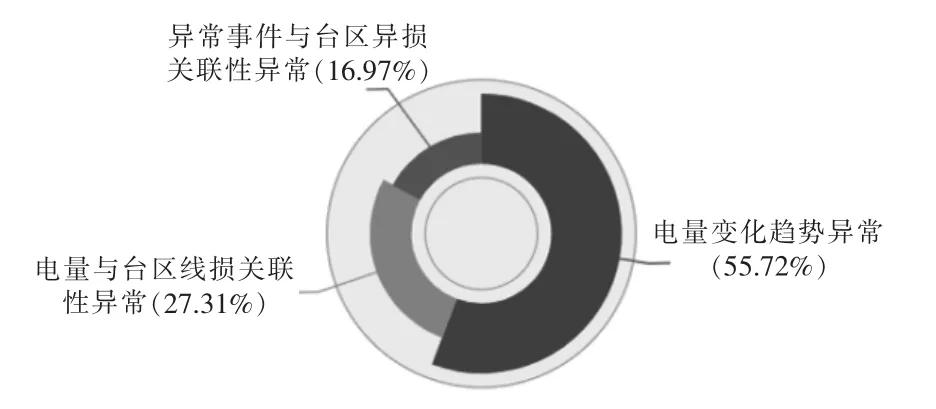

為合理評估用戶的異常級別,綜合上述的3個異常用電分析維度,建立能反映用戶異常級別的嫌疑系數。常用的方法為加權法,與異常用電行為關聯性強的維度權重高,關聯性弱的維度權重低。為驗證上述3個維度的可行性,選擇歷史查處的164名存在異常用電行為用戶,分析異常用戶是否在這3個維度出現異常。由統計(見圖5)可知,3個維度發生的頻次分別為151,74,46。為合理表征3個維度的權重,根據其發生頻次進行歸一化后得到權重,分別為0.56,0.27和0.17。

圖5 歷史異常用戶各維度異常統計

2.4 線損治理智能決策

線損智能診斷模型從戶變關系異常分析、用電數據采集異常分析和異常用電行為等3個模塊精準定位臺區異常嫌疑用戶。為進一步提高線損治理效率,應根據嫌疑用戶對臺區線損的影響程度,合理安排檢查計劃。異常用電行為包括竊電、違約用電、表計故障,影響難以評估,因此根據異常嫌疑系數優先處理。戶變關系異常和用電數據采集異常則根據對臺區線損的影響程度進行排序,優先處理對臺區線損影響大的異常。通常采用線損試算結果評估異常用戶對臺區線損的影響程度,即計算修正異常用戶后臺區線損率的變化情況。

3 案例分析

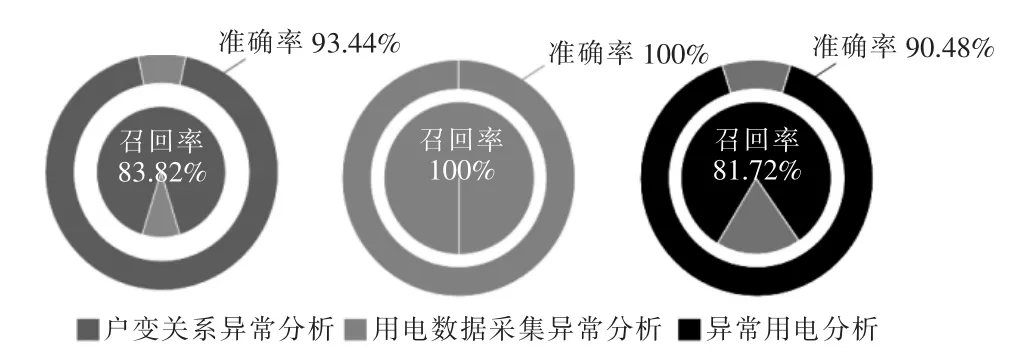

選取海寧地區配電網數據作為實驗數據,導出海寧地區38 107名用戶的用電地址,分析其戶變關系。經分析共識別68名嫌疑用戶,經現場查證其中57名確為異常用戶,另有4名異常用戶未識別,準確率約為93.44%,召回率約為83.82%,結果如圖6所示。

圖6 海寧地區戶變關系異常分析案例結果

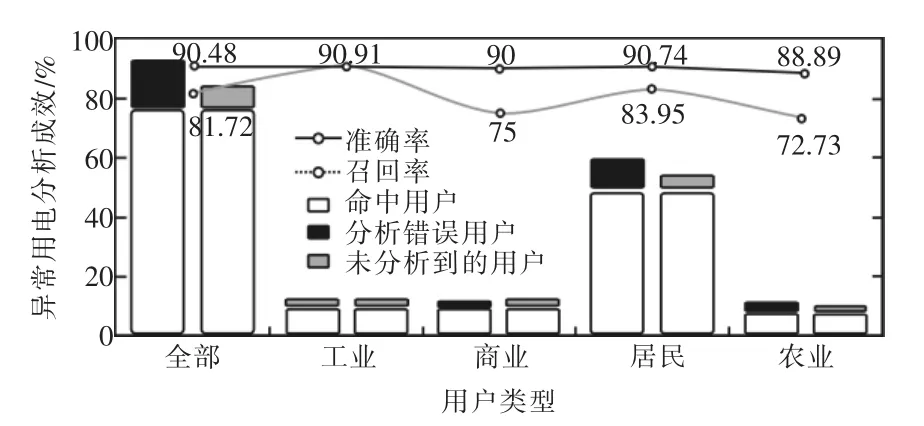

自2017年1—6月累計分析了海寧地區316個異損臺區,共計12 017名用戶(異常用電分析結果如圖7所示),準確識別用電數據采集異常的次數9 517次;共計識別異常用電嫌疑用戶93名,準確識別76名,未識別8名。

圖7 異常用電分析案例結果

海寧地區的案例分析結果如圖8所示,配電網線損智能診斷模型能夠有效識別包括戶變關系異常、用電數據采集異常、異常用電行為等用戶,并給出合理的治理策略。

圖8 海寧地區案例分析結果

4 結語

線損智能診斷技術能夠快速定位導致臺區線損異常的關鍵點,精準識別戶變關系異常、電量缺失或不準確、異常用電行為的表計或用戶,輔助工作人員合理制定工作計劃和臺區整改工程布點,極大減輕了基層人員工作量,有效提升了線損管理水平,取得了顯著的經濟效益、社會效益和管理效益,為其他地區臺區線損治理提供了可推廣復制的新途徑。下一步將在現有模型的基礎上,使用更多地域的電網運營數據,對現有模型進行改進,提出適用范圍更廣的智能診斷模型。