健康生態鏈,未來可期

很多年前在大衛·霍克尼的畫冊里看到《游泳池》,震撼于其中那樣抽象的一個觀念,竟可以如此個性的具象表達,他是少數幾個被自己記住的西方當代藝術家之一。那時候無論如何也不會想到有一天,霍克尼會在紐約佳士得拍出約6.26億的天價,成為在世身價最高的藝術家。

對這樣的作品,往往需要各種資料的解讀,就像在《重屏會棋圖》與《聽琴圖》被解讀后發現被隱匿的宮廷權術玄機。而在《游泳池》背后,大家看到最多的還是他汲取養分最多的波普藝術,這是20世紀50年代發展起來的源于商業美術形式的藝術風格,也是引領了藝術與商業的成功結合。

關于藝術與商業,關注這對相愛相殺的組合已經是老生常談。

前幾天正好聽了湖北美術館冀少峰館長的一個1978年后中國當代藝術講座,他提出了在當下一個很通透的觀點:“現在已經不是像中國當代藝術誕生之初可以一幅畫、一篇小說、一個符號就可以成名的時代。到今天,藝術開始與資本一起共謀,與金融寡頭一起共謀。當代藝術是一種制度,自成一套知識譜系,更是一個知識結構。由藝術家、批評家、策展人、美術館館長、博物館館長、拍賣行、畫廊、收藏家、基金會、媒體主編所共同組成。這個制度認可你,你才是藝術家。”

冀少峰館長的觀點實際已經直面當下的藝術生態鏈,因為生態鏈里最明顯也是最恒久的主要是藝術品的價格,實際是講藝術與商業、價值與價格的關系。作為二級市場的拍賣行會比畫廊此類的一級市場更有商業氣息,將藝術品數字化,價高者得,甚至還隱含某些曖昧的目的,但盡管如此,拍賣行的價格走勢,卻會成為衡量一位藝術家成功與否的重要參照。只要有市場,就抹不掉“商業”的色彩。只是在這個市場里,畫廊類的藝術機構作為最前端的一級市場,自認是藝術的“守門人”、藝術家的朋友與保護者。因為畫廊的前身是藝術贊助人,這一角色古已有之,比如16世紀的法蘭西國王弗朗索瓦一世,還有彪炳藝術史的美第奇家族,到現代則是由畫廊、藝術機構、基金會來扮演。

無可否認,任何藝術家都會有一個成長的過程,在他不同階段的作品自然擁有不同價格。藝術家本人的天賦、技能決定了藝術品的質量,但藝術品的“成功”卻不全然是藝術家這一個因素。大眾判斷藝術品“成功”與否,按規律還是要考察專業人士的評價,博物館和藝術機構的入藏,拍賣行情、價格高低以及畫廊的運營。在藝術家要從起步達至“成功”的漫長路途里,現在還可以通過衍生品與文創產品,多一條更廣泛被認可的渠道。畢竟,大眾的審美需求可以加速藝術家成長的助推力。

而作為一級半市場的藝博會,還算藝術生態鏈條中的新興產物,從剛開始誕生時的大市集業態發展到現在越來越講究“策展式”,連在展陳設計上都更多向美術館和畫廊去靠攏。春季的香港巴塞爾藝博會和秋季的上海西岸藝博會已經超越了市場的含義,而成為了兩個超級城市進行下一個國際藝術之都的競爭。

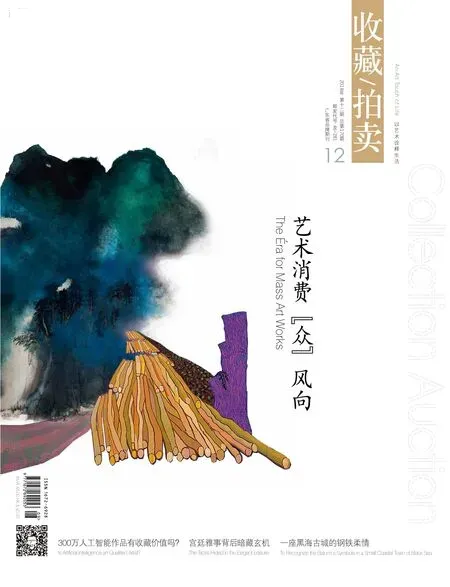

回到現實中來看,畫廊、拍賣行、收藏家、藝術機構、美術館、博物館、評論人的多方協同合作下,藝術市場是各種人際圈子、各種知識結構帶來的無界交集,而人是最大的變量,所以本期封面專題也在關注收藏投資的高端市場外,聚焦大眾藝術消費的普遍市場,發現新的潮流走向。就如歷史上的文藝復興,那些慷慨又睿智的藝術贊助人固然重要,但從博物館遺存的日常器物去觀察發現,其間傳達出民間對審美趣味的普遍追求也非常重要。

如果兩端市場如雙生花般同步發展,藝術生態鏈的健康未來真實可期。