文學史家目光中的“大語文”

——錢理群、溫儒敏、吳福輝論道訪談錄

錢理群,1939年生,北京大學中文系教授,主要從事中國現代文學、現代中國知識分子精神史與民間思想研究,著有《心靈的探尋》《周作人論》《豐富的痛苦》等著作。

溫儒敏,1946年生,北京大學中文系教授,山東大學特聘文科一級教授,教育部部聘中小學語文教科書總主編,著有《新文學現實主義的流變》《中國現代文學批評史》及《溫儒敏論語文教育》等著作。

吳福輝,1939年生,中國現代文學館研究員,主要從事20世紀30年代小說、海派文學以及市民通俗文學研究,著有《都市漩流中的海派小說》《沙汀傳》等著作。

溫儒敏:高等教育與基礎教育應構建良性互動

做中國現代文學研究的學者,大多講究家國情懷和社會擔當。我擔綱教育部部聘中小學語文教科書總主編,外界評價我“已經把主要精力從中國現代文學研究轉向了中小學語文教育”。其實如果一定要說重心“轉向”,那初衷也還是希望自己除做出專業上的成績外,還可以為社會做一些實實在在的事。這也是我們仨關注教育問題的共同出發點。當然,我們三個人介入教育的方式不太一樣。比如,老錢有強烈的理想主義色彩,對現實的批判力度也很大。我則主張既要有理想的目標,也要充分考慮如何去操作,逐步去落實,要有必要的平衡。但我們的目的是一樣的,那就是期待通過自己的努力可以培養新人、改造社會。

北大一直延續著關注語文教育的傳統。像語言學的朱德熙先生、古代文學的馮鐘蕓先生,他們都有過從事中小學語文教育的經歷,畢生都關心中小學教育問題。在我看來,高等教育與基礎教育的良性互動也是北大傳統的組成部分。只不過后來由于高等教育的學院化越來越嚴重,這一傳統被人為切斷了。我在北大成立語文教育研究所,在某種程度上就是想接續這一傳統。

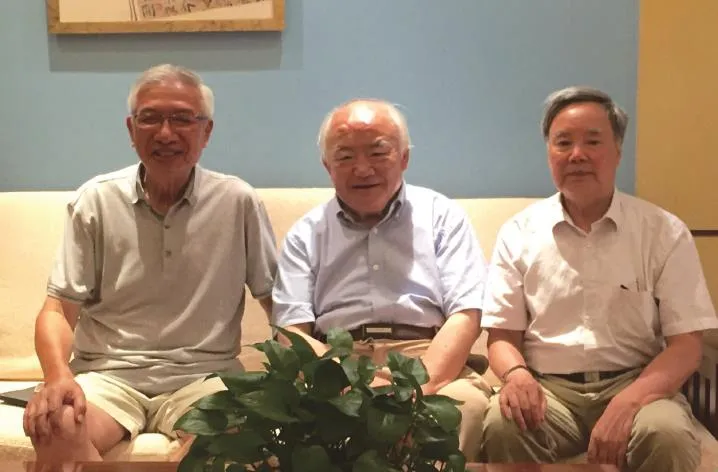

>>>從左至右:吳福輝 、錢理群、溫儒敏

20世紀90年代的師范大學普遍忽視師范教育,都在追求往綜合性大學的方向發展,這是有問題的。師范教育的質量直接關系到基礎教育的質量,值得大力投入。1999年8月,我擔任北大中文系系主任,第一件事就是在北大召開語文特級教師會議,討論北大介入基礎教育的可能性。我認為,既然國家有這方面的需要,我想那就不如由北大帶個頭,重視中小學語文教育。等到將來師范大學都重視了,北大也就可以“退出”。隨后我牽頭北大,主持成立了語文教育研究所,希望以鼓與呼激勵師范教育。

北大推進語文教育的研究已經有十多年了,很見成效。我們既做基礎教育的研究,又直接介入一線的“教改”。如我在北大領銜承擔的“國培”計劃,迄今已培訓過二十多萬中小學語文教師;牽頭主持“義務教育語文課程標準”修訂;由北大中文系十多位教授參與編寫“人教版”高中語文教材及各類大學語文、中小學課外讀本。再就是近幾年擔綱主編的“部編本”中小學語文教材了。

教材編修不像自己寫文章那么自由,肯定會受到某些制約,但即使這樣,也還是有許多改革的空間,可以把自己的某些教育理念和學術研究的成果加以轉化。與其一味批評、抱怨,還不如自己動手去做。這些工作不只是滿足社會的需求,也能給自己的學術研究帶來活力,讓我們這些平日在象牙塔里討生活的學者,獲得一般純學術研究難以企及的充實感。

做些這樣實實在在的事情,有時還能直接影響到教育部門的決策。這也算是高等教育回饋基礎教育的一種方式吧。

吳福輝:教育要打通書齋與社會

我們三個人都關注中學語文教育,這與我們的一個基本判斷有關,那就是我們認為每個現代人都應當具備一定的文學修養,知道自己民族和其他民族有哪些偉大的作家,進而通過閱讀偉大作家的作品,提升自己和整個民族的精神素養。文學審美中包含了對認識現實與把握現實的能力培養,人的想象力的養成也同樣離不開文學的涵養。我在中國現代文學館工作的重心之一,就是要把文學推向社會。因此,我們從事專業的文學研究,也需要打通書齋與社會。而關注中學語文教育,正是我們在這一方面做出的努力。

在王瑤先生指導的我們那一級研究生中,錢老(錢理群)和凌宇是中專語文老師,相當于高中語文教師。趙園、陳山和我都是普通中學語文教師。這也天然決定了我們會關注中學語文教育。

另外,作為中國現代文學研究的學者,自然會受到魯迅的影響。魯迅十分關心青年,把青年看作國家和社會的未來。我們主張文學要參與到教育中去,而教育又關系到青年,關系到國家和社會的未來,所以我們愿意做一些事。

新時期以來的中學語文教育,可圈可點的地方實在不多。例如,我們總是改來改去,從教學內容、教學方式,到選拔制度、考試標準,都是動不動就改。不好的地方當然要改,但改得這么頻繁就暴露出我們背后缺乏理論指導,仿佛教育實踐不需要“教育學”理論的指導,或者說是與東西方幾百年的近現代教育思想無關似的。教育是百年大計,不能像兒戲一樣,尤其是不應當搞成政績工程。一線教師經不起這么折騰,孩子們更經不起這么折騰。

錢理群:繼承現代文學傳統必須要關注中小學語文教育

文學價值的實現離不開教育。不但文學對于教育來說有意義,教育對于文學而言同樣也有意義。比如,這些年我們普遍意識到新詩的發展出現了一些問題,遇到了某種危機。這里面當然有非常復雜的原因。但我想解決這一問題的出路之一大概就是讓新詩走向教育。說得再通俗一點兒,就是讓新詩到孩子們中去,到大學生中去,重新激發它的活力。前些年,我和洪子誠老師主編了一套《詩歌讀本》,包括學前卷、小學卷、初中卷、高中卷、大學卷和老人兒童合卷。這一努力體現的就是我們的新詩觀,甚至文學觀。讓新詩走向教育,恢復和發展中國的詩教傳統,不僅是為了在教育中發揮新詩具有的啟蒙與審美功用,同時也可以賦予新詩以新的創造性。

其實,關注、參與中小學語文教育,也是中國現代文學的一個傳統。我曾寫過《五四新文化運動與中小學國文教育改革》,認為中小學語文教育改革本身就是“五四”文學革命的有機組成部分,白話文進入中小學語文教材就是文學革命最主要的成果與標志。胡適的《中學國文的教授》與周作人的《兒童的文學》都是語文教育理論的經典著作,現代文學的代表性作家葉圣陶、朱自清都是現代中小學語文教育最主要的開拓者。這些都絕非偶然。朱自清先生是我的師祖、王瑤先生的導師,我從介入中小學語文教育開始,就一路承繼了他們傳統的自覺意識。

當然,關注教育問題也與我個人的精神特質和個性有關。在課堂與寫作、當教師與做學者之間,我更喜歡的還是課堂與當教師。事實上,我的課的確也比我的書更受歡迎。一些理工科的學生,在聽了我的課以后轉到中文系,或者在本科畢業后考了中文系的研究生,這是我自己很得意的事。記得我出版自己的第一本散文集時,想不出好的題目,就去請教陳平原。他脫口而出——“人之患”。這是《孟子》里的話,說的是“人之患在好為人師”。我后來的確就用了這個書名。“好為人師”,喜歡課堂,是我的特點。因此,關注教育也和我的個人性情相關。我曾經說過,我和中國的幾代青年朋友都保持了血肉聯系。這一聯系的紐帶就是教與學,以及在這一過程中的教學相長。

至于我對中小學語文教育的介入,也主要是想推動自下而上的民間教育改革。這和我努力推動民間學術是同一個思路。我始終堅持民間立場,所以我還關注了西部農村教育、打工子弟教育以及以打工者為主要對象的平民教育,等等。我的做法主要是通過和出版社合作,編輯、出版課外讀物與民間讀物。在這方面,我下了很大功夫,先后編有《新語文讀本》《詩歌讀本》《地域文化讀本》《小學生名著讀本》與《平民教育人文讀本》等等。與此同時,我還一直堅持對第一線語文老師的關注與支持。我曾經為十多位語文老師的書寫過序,既為他們鼓與呼,也將他們的教育經驗提升為新的語文教育思想。在我看來,這都是最基本的建設工作。

李浴洋:

三位先生都是以資深學者的身份關注教育問題的典范。在大語文觀的理念下,高等教育中的文學教育有哪些好的實踐與經驗呢?幾位先生都有著自己的“文學教育觀”,對于高等教育的育人理念,你們又是如何理解的,對中國的青年一代有何囑托與期待?

錢理群:學術研究重在實踐

我在20世紀90年代主編過一套《中國淪陷區文學大系》。做這套書,其實是培養研究生的一種方式,讓我的學生在這一過程中完成初步的學術訓練。在我看來,做現代文學研究,一定要從史料發掘入手,親自動手做過史料工作的學者和沒做過的學者,做出來的研究是非常不一樣的。好的研究是離不開史料工作的支撐與涵養的。當然在發掘史料的基礎上研究史料,經過分析、綜合,形成自己的文學史觀點,這才是學術工作的主體部分。比如我的學生吳曉東(現任北京大學中文系現代文學教研室教授)當時負責整理《中國淪陷區文學大系·詩歌卷》,他就從中注意到了吳興華。現在研究吳興華的學者已經比較多了,但現代文學研究界比較早關注吳興華,并且給予他文學史評價的就是吳曉東。而他對于吳興華的研究,也影響到他對于整個中國現代詩歌發展狀況的判斷。這樣,單純的史料工作就從他的手里轉化成一種創造性的研究工作。現在回過頭來看他后來的一些成果,很多都跟他當年的這一經歷有關。可見,實踐是培養研究生、培養人才的比較理想的一種模式。

溫儒敏:先生最看重的是教學

我們當老師的責任就是讓學生有出息,把少數有志于學術的學生推舉出來。我不要求學生一定要按照我的路數發展,我要做的就是激發他們對學術的興趣,尋找各自適合的方法與路徑。我上課很注重通過重點作家、作品的分析,以點帶面,將對文學現象的考察“帶”出來。讓學生在學習過程中也以點帶面,學會從文學潮流發展變化的歷史聯系和特定的歷史文化氛圍中去討論某一文學現象產生的緣由。而在方法論的背后,注重的是思維訓練和人格的熏陶。我在北大任教三十年,近年又到山大任教,講過十多輪基礎課和多門選修課,培養過三十一名博士生和三十八名碩士生。在當今這個浮躁的時代,在論文、項目唱主角的風氣中,我還是特別看重教學,教學才是本職,也是本義。

作為知識分子,當然要強調批判的眼光與立場。但批判的目的是什么?能抵達何處?也應當充分考慮。當下社會并不缺少批判的聲音。批判性必須與建設性結合起來,才能真正具有力量。知識分子要有獨立意志,但這不等于你說東,我就說西,也不是總把自己的觀點絕對化,擠掉可能的回旋空間。我們應當追求的不是紙上談兵,而是在現實中解決問題。這就是我在《論語文教育》一書中所說的,“我深感在中國喊喊口號或者寫些痛快文章容易,要推進改革就比想象難得多,在教育領域哪怕是一寸的改革,往往都要付出巨大的代價。我們這些讀書人受惠于社會,現在有些地位,有些發言權,更應當回饋社會。光是批評抱怨不行,還是要了解社會,多做建設性工作”。

吳福輝:讓生命里有文學

我最后談一點我對文學教育的愿景。我希望做中國現代文學研究的人都能真正熱愛文學。我在做文學青年的文學閱讀研究時,發現他們最大的特點就是熱愛文學。我們那一代人里選擇做文學研究的絕大多數是熱愛文學的,但我感覺現在很多研究現代文學的青年學者其實并不熱愛文學。如果說有什么囑托,我想第一點就是希望大家能夠真正熱愛文學,把文學作為一生中最重要的一項內容,讓生命附著在文學之上,也讓文學附著在生命之上。我甚至以為,最后是否從事專業研究都不是最重要的問題,重要的是你的生命里有文學。

年輕人無須太迎合潮流,關鍵在一定要有定力。人棄我取,人取我棄,要有一點兒獨立精神。在此基礎上,再把青年敏感、新銳、熱情洋溢的優長發揮出來。年輕一代學者做好了,學科自然就有希望。我期待這樣的學者越來越多。當然,其實也不需要太多人從事這一行當,在十個研究生中最終有一個走上這條道路,也就可以了。