文化,綜藝

國家寶藏·2017.12.3

文化,綜藝

“如此炫酷的開場,一看就知道我們是一個年輕的節目。我們有多年輕呢?也就是上下五千年。”央視大型文博探索節目《國家寶藏》第一集的開場秀中, 001號講解員張國立一本正經地拋出這樣的“金句”引來掌聲。

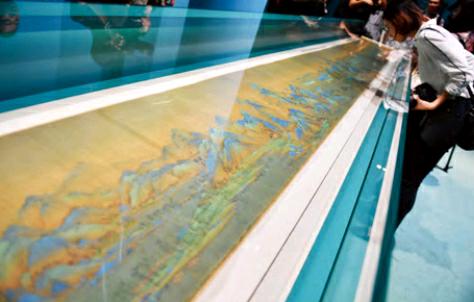

首集亮相的國寶包括王希孟的《千里江山圖》、“瓷母”各種釉彩大瓶、被康有為譽為“中華第一古物”的陳倉石鼓。九大博物館館長整齊亮相的架勢,也完全對得起“國之重器”的宣傳語。在節目中還設有明星守護人,通過短劇演繹每一件國寶的“前世傳奇”,避開專業闡釋,關注圍繞文物的前世、今生的人、事、物,將其置入故事的語境。一個真實的文物不再是冷冰冰地躺在玻璃柜里,而是與過去、當下、未來的人、事、物緊密相連。“小劇場”大都基于大量史料合理杜撰、合理猜想,增添了妙趣橫生的戲劇元素。比如第一集里的《千里江山圖》就由圖上蔡京的題跋延伸,猜想出一個故事,將節目想傳達的歷史觀和情懷深意融入其中。

另外,在節目中引入了一系列與文物有關的今生人物,向觀眾展現他們對文物的情感與思考,也是這個節目打動人心的地方。74歲的非物質文化遺產“國畫顏料制作技藝”傳承人仇慶年現場演示,除了讓觀眾更清楚地了解古代繪畫顏料的制作難度以外,老人獨自去深山老林尋找礦石的故事,更感染了大家;老中青三代故宮志愿者的亮相,也讓觀眾感受到他們的虔誠和敬業。

《國家寶藏》自開播以來獲得壓倒性的好口碑。連一向高冷的豆瓣網友也給其打出了9分以上的高分。 “自帶流量”的當紅明星,臺詞中還穿插了不少網絡流行語,大氣磅礴的解說詞,以及華麗酷炫的舞美效果。起用有公眾影響力的明星來講解文物,文本上拔高立意,將文物保護與“延續中華文化脈絡傳承”聯系到一起,音樂和臺詞則迎合“全民審美”,十分容易觸發觀眾的情緒沉溺和民族自豪感。

在此之前,《鑒寶》、《國寶檔案》等傳統的電視文博節目,大多停留在“這東西值多少錢,是真的還是假的”之上,而《國家寶藏》定位更明確——— 大型文博探索節目,在內容上拓展了一個全新的領域:第一次把文博領域跟大眾娛樂、綜藝形態結合到一起。

過去的2017年可以說是文化綜藝的元年。從年初開始,《中國詩詞大會》、《見字如面》、《朗讀者》等一系列具有人文情懷的文化類節目集體走紅,深受觀眾喜愛,同時也不斷收到形式大于內容的評價。

電視作為一種大眾媒介也有著自身的局限性,“純粹講解偏于沉悶、過度演繹卻有失分量”,如何平衡人文性和娛樂性,是這類文化綜藝首要解決的難題。