石濤繪畫的創新性研究—以 “搜盡奇峰打草稿”為例

□陳星羽 南京大學

“搜盡奇峰打草稿”是明代遺民畫家石濤的繪畫理論。石濤青少年時期便是一種不羈的性格,他學習書畫從不為時風傳統所束縛,正是他這種離經叛道的性格特點,才使他能夠沖破傳統、打破陳規,提出了許多有見地的繪畫理論。

一、“搜盡奇峰打草稿”繪畫理論的提出

在明代晚期,中國畫壇的繪畫已經偏離了正常軌道,對傳統和前人的繪畫有著過分的執著,大多數畫家只是對前人之法的照搬照抄,而很少在繪畫中表現自己的性情,如此一來,當時的畫壇已經缺少了生命力。在明末清初之時,由于董其昌“師古人”的言論影響著整個畫壇,又由于“四王”的影響,使山水畫的表現對象由以前的自然山川,轉變為對傳統筆墨技法的過分追求。在這種“摹古”的思想下,以“四僧”為代表的“革新派”越來越重視對生活的感受,個性的抒發,石濤就是其中之一。

石濤一生游歷了許多名山大川,對自然有著一種崇拜感,特別是對黃山情有獨鐘,將黃山視為自己的“師”“友”。在對山川自然之景的游歷中,他體會到了更多繪畫的技法。所謂“師法自然”,這也是前人的繪畫理念。但石濤的“搜盡奇峰打草稿”不僅僅是“師法自然”。觀察自然之景,描摹自然之物,只是其中的一個方面。“搜盡奇峰”可以說是盡可能多的游覽自然美景,“打草稿”就不僅僅是把自然之景描摹下來,而更多是要加入作者自己對自然景物的感受、體會所作繪畫。

由于當時的山水畫嚴重脫離生活傾向,石濤針對當時的社會狀況,提出了“山水真趣,須是入野看山時見他。”的繪畫理論,這其實與“搜盡奇峰打草稿”是同一意思,只有在真實的山水中,才能領會到繪畫的妙理。他所要求的山水創作,不是一板一眼的臨摹一山一水、一木一石,而是通過“搜盡奇峰打草稿”,對自然之景進行高度概括、凝練,使繪畫中的山水之景既得形似又得神似,并且能夠傳達出畫者的感情、精神和品格。

二、石濤對“搜盡奇峰打草稿”繪畫理論的應用

石濤筆下的山川絕不是現實中某一處真實山川的摹寫,他所畫的山川是從許多山川中脫胎出來的,不違背現實山川的真實,但又具備其獨有的特點。他曾說“畫必似之山必怪”“不似之似當下拜”,意思是說:繪畫不能與客觀事物不符,但又絕不能與客觀事物相同。繪畫應適當違背藝術的真實性,而且實質上也不一定就符合客觀景物本質的真實。只有不似之似,才是藝術的真實。就如一直被爭論的王維的《雪中芭蕉》,芭蕉在雪中本不能生長,但在繪畫中卻可以把芭蕉與雪景畫在一起,這樣是符合美感的。

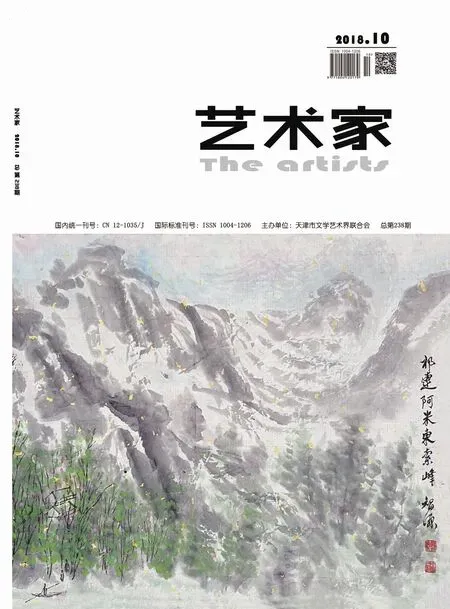

“搜盡奇峰打草稿”是石濤一生的藝術主張,他有一方印就刻了這七個字。他還畫了一幅“搜盡奇峰打草稿”的圖軸。據說這幅圖軸是因石濤在南京和揚州兩次迎接康熙帝南巡,康熙帝能夠“直呼其名”,而引起了石濤的名利心。于是想通過宗室輔國將軍得到康熙帝的重用,但石濤在京三年,并未受到皇帝的欣賞。石濤“我自用我法”的繪畫思想并不被當時京城人所看重,王時敏就曾指責石濤的這種繪畫理念。王時敏認為人在繪畫時都喜歡自出新意,以自己的方法為師,這會使錯誤的觀念流傳下去,以至于古法得不到傳承。由于石濤在人間名利攫取無望,再加上受京城文化的排斥,使他感到沮喪和氣憤,從而自北京南返之前而創作的這幅畫。根據這幅畫的題跋可知,石濤畫這幅畫深有用意,除了要表現他的創作思想和藝術主張之外,更重要的是抒發了他胸中的不平之氣。因此畫中筆墨水墨淋漓、老筆縱橫,畫法一氣呵成。畫中苔點繁密,這也是這幅畫作最突出的特點,這幅山水畫作滿山上下點滿苔點,濃點、枯點相結合,雖然滿紙點子世界,但卻層次分明,疏密有致。

三、“搜盡奇峰打草稿”對中國畫創作的影響

筆者非常贊同石濤所說的“法無定向,氣概成章”,在中國畫中正是如此,沒有固定的皴法、點法、墨法該畫什么類型的山石,只有合適與不合適一說,若繪畫遵循固定的法師章程,則會千篇一律,沒有創新。我們正應學習變化的法則,而變化之法的本源就該是“搜盡奇峰”而后才能“打草稿”,從而創造出新的法則。

但也不能脫離客觀實際盲目創造,中國畫的創作雖講究在“似與不似”之間,但并不能完全脫離現實而進行創作,這種創作是無神的,不能體現出畫家的思想和水平。

總之,“搜盡奇峰打草稿”這七個字道出了繪畫的精髓,“搜”是尋找,也是尋找與自己的審美感受;“盡”是盡可能多地去體悟;“奇峰”中的“奇”字則突出了繪畫者的個性與思想;“打草稿”則是對內心情感的抒發。對中國畫的創作者來說,就要全身心地投入自然之中,體味自然的魅力,就如同我們今天的寫生,是去自然中,田野中、山川河流中,而不是把自然之景拍成照片閉門造車。