覆膜保濕技術種植不同牧草品種產量和蛋白質測定的試驗分析

牛曉玲

(酒泉市肅州區畜牧獸醫局,甘肅 酒泉 735000)

酒泉市肅州區是一個以種植業和養殖業為主的農業區,境內天然草原面積廣闊,但近年來國家一些重點建設工程從該區天然草原上穿境而過,占用草原近萬畝,施工動用了大型機械設備,對天然草原植被造成極大破壞,草原退化沙化鹽堿化嚴重,局部地區生態氣候環境日益惡化,生態能力更加脆弱,春季沙塵暴肆虐,嚴重影響當地人民的生產和生活。為了恢復草原植被,保護草原生態安全,改善自然生態環境,2014-2015年天然草原植被恢復再造試驗示范項目在肅州區啟動實施,筆者通過覆膜保濕技術種植不同牧草品種1個生長周期的試驗,選擇出最佳配套技術,獲得試驗數據,目的是探索出一條適合該地區有效恢復天然草原植被,提高草原利用的科學種草途徑。

1 試驗材料與方法

1.1 試驗材料

試驗種植的牧草品種為堿茅、披尖草、沙蒿、沙打旺、冰草5個品種,種子處理:播種前對種子脫芒去茸、碾壓、揉搓、浸泡30 min后晾干;肥料:農家肥,磷二胺復合肥;地膜。儀器和設備:電子天平,恒溫干燥箱,凱氏定氮儀等。

1.2 試驗時間和地點

試驗于2015年4月15日至2015年10月30日在肅州區清水鎮半坡村白疙瘩東灘進行,試驗期為6個月。

1.3 試驗地自然概況與處理

選擇地勢平坦,沙壤土,肥力中等,pH值中性偏堿的試驗地25畝,隨機分為5個小區,每個小區5畝,將5個牧草品種隨機排列,分別種植于5個小區。種植前先施農家肥,然后進行翻耕、平整、耙耱,清除碎石雜草,保持地面疏松細軟。試驗田為河水灌區,海拔1 450 m,屬典型的干旱荒漠氣候,年平均氣溫7℃,平均日照時數3 039 h,年均降水量85mm,蒸發量2 538mm,無霜期130d左右。

播種技術:采用覆膜穴播技術(先覆膜后播種),選用厚度0.01mm,寬度145cm,添加HF02復合抗氧化劑的黑色地膜。覆膜時地膜一定要拉緊,膜面平整與地面緊貼,膜與膜之間不重疊。膜上覆土厚度1cm左右,基本看不到地膜為宜。覆膜用土必須是細土,不能將土塊或土疙瘩覆在膜上,影響播種。將草種和粗砂按1:4混合均勻,穴播機播種,每穴播8~10粒,行距20cm,穴距12cm,覆膜用種量較少,每畝3kg左右。

試驗田中的牧草種植實行統一管理,方法相同。

2 產草量和蛋白質的測定

產草量包括第一次刈割產量和再生草產量,第一次測產草量在初花期,最后一次在牧草停止生長前。粗蛋白質的測定采用凱氏定氮法實驗室測定。

3 結果與分析

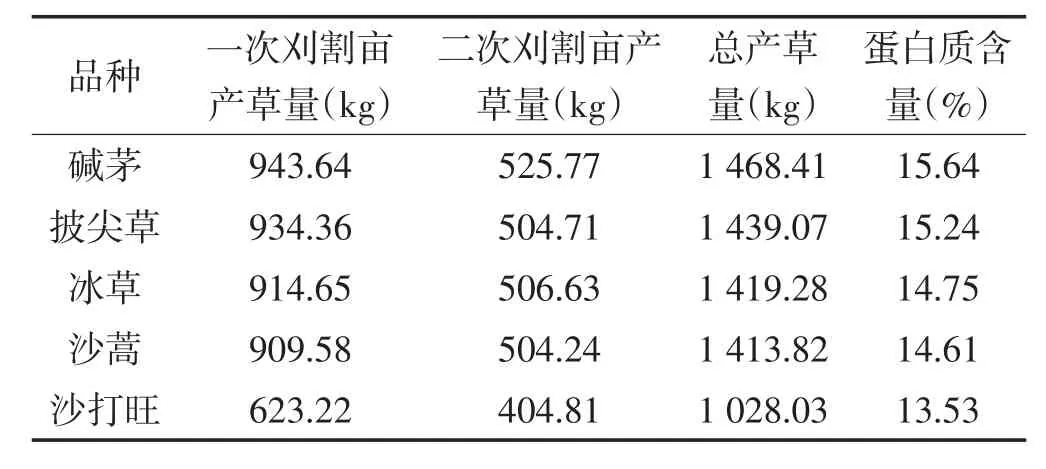

表1 不同品種草產量和蛋白質測定(風干物)

3.1 結果

不同牧草產草量和蛋白質含量見表1。

3.2 討論

從表1可以看出,5個牧草品種畝均產量達到1 000kg,其中堿茅產草量最高達到1 468.41kg,其次是披尖草、冰草、沙蒿3個品種居中都達到了1 400kg以上,在水肥條件相對缺少的清水鎮半坡村白疙瘩東灘,種植牧草均取得了較好的產量。

在這5個試驗牧草品種中,堿茅粗蛋白質含量最高達到15.6%,其次是披尖草、冰草、沙蒿粗蛋白含量分別達到了15.2%、14.8%和14.6%,說明牧草的品質較好,具有較高的營養價值,是很好的牧草品種。

綜上所述,以上5個試驗牧草品種適應性較強,產草量高,都適合在肅州區覆膜穴播種植。特別是堿茅、披尖草、冰草、沙蒿產草量高而穩定,再生速度快,性狀優良,耐干旱,草品質好,適應性強,再加上田間管理簡便省工、省水、省肥,非常適合在本地種植,極具推廣利用價值。天然草原植被得到有效恢復,起到了防風固沙,涵養水源,保持水土的作用,改善生態環境,展現出一幅草綠、水清、天藍的自然美景。□