民國時期(1912-1949)油畫作品中現(xiàn)實主義觀念研究

胡潔

摘 要:清末民初,西方的思想和文化不斷涌入國門,從而給中國傳統(tǒng)文化帶來沖擊,由此引起了文化與藝術的全面革新,促成了中國近代史上影響深遠的巨變。作為外來畫種的油畫自開始傳入中國就一直處于不斷探索前進中,文章以民國時期的油畫作為研究對象,探索其隱喻的現(xiàn)實主義觀念,折射出的對中國現(xiàn)實主義精神的思考。

關鍵詞:民國時期;油畫風格;現(xiàn)實主義

現(xiàn)實主義一詞是在19世紀法國出現(xiàn)的,通常又稱寫實主義,但現(xiàn)實主義并不能簡單理解為寫實主義,“現(xiàn)實主義是一種創(chuàng)作方法,也是一種表現(xiàn)手法。作為創(chuàng)作方法,它的基本要求是要反映現(xiàn)實生活,用鮮明、生動的藝術形象給人們以精神上的鼓舞和美的享受;作為表現(xiàn)手法,它和寫實同一概念,只是一種藝術的寫實,不排斥憑借想象的夸張,其基本要求是明白易懂”。只要可以滿足人們的精神生活需要,通過使用現(xiàn)實主義藝術創(chuàng)作方法,不論題材、手法、風格,都屬于現(xiàn)實主義藝術的范疇,并且將借助藝術的層面反射出更為生動的歷史。

民國初期,沒有明確提出“現(xiàn)實主義”概念,受到當時客觀物質(zhì)條件的限制,藝術活動及藝術形式都比較單一,但在繪畫上卻已經(jīng)開始描繪人們客觀現(xiàn)實生活了。民國后期,“一次‘現(xiàn)代繪畫展中,藝術家們呼吁,中國現(xiàn)代藝術不但要適合中華民族自己的需要,而且更希望能夠與現(xiàn)代世界藝術合流”。民國時期是中國油畫很重要的啟蒙階段,以中西碰撞與融合為前提,進一步研究民國時期油畫作品中現(xiàn)實主義觀念。

一、民國時期油畫創(chuàng)作情境

(一)西學傳播

早在明代,油彩作為一種繪畫技術就傳入中國,當時主要是外國畫師在宮廷中為皇族繪制肖像,其藝術成分較弱。隨著政府宣布開海貿(mào)易,開設海關制度,出現(xiàn)了外銷畫。19世紀后外銷畫趨向寫實,這種由西方人帶來的西洋畫屬于寫實手法的現(xiàn)實主義流派,在那個時期中國部分畫家已經(jīng)開始接受傳播過來的現(xiàn)實主義油畫了。

在中國歷史上民國時期是個大動蕩大變革的時代,也是一個文化多元的時代。當時中國封建王朝日趨腐敗沒落,引起人民群眾的普遍不滿,同時提出資產(chǎn)階級改良主義思想的有識之士增多。19世紀末,西方的新思潮不斷向我國傳播,在美術界的體現(xiàn)是帶來了中西繪畫傳統(tǒng)的比較和碰撞。“一些仁人志士便開始向西方尋找真理來反對封建舊制度,尋求救國救民的途徑。中國新興的民族資產(chǎn)階級意圖借助西方的新思潮、新觀念反對中國封建的束縛人民進步的舊思想、舊觀念。美術方面也同樣如此,而且在20世紀初斗爭激烈,營壘分明。”1912年中國經(jīng)歷了有史以來最大一次體制上的變革,孫中山在資產(chǎn)階級民主革命的勝利之上建立中華民國。民國成立后,國門大開,各種藝術上的新思想和新思潮不斷涌進來,如康有為、陳獨秀等主張變法革新的知識精英從世界視野來看待東方繪畫,自覺地提倡“向西方繪畫學習”。在這樣全球擴散的大背景中,中國人的繪畫藝術觀通過西學的傳播開始轉變。

(二)留學生引入

隨著西學的傳播滲入,在加速社會變革的同時也加速了美術的發(fā)展和變革。清末開始真正產(chǎn)生了留學生的文化規(guī)模,以留日和留歐美為兩大重要現(xiàn)象。由于日本明治維新震動和甲午戰(zhàn)爭恥辱等政治社會因素所致,在這個特殊的年代出現(xiàn)了去日本學習西方文化的特殊現(xiàn)象。一批具有開放意識、對世界藝術充滿渴望的新青年,以李叔同、關紫蘭、關良等為代表的新青年,首批東渡日本去日本學習西方文化,攻讀方向多為油畫。當時的日本美術教育受西方影響,重視在寫實的基礎上融會印象主義的方法。而在20世紀30年代隨著抗日戰(zhàn)爭爆發(fā),留學日本趨于式微。徐悲鴻、林風眠、龐熏琹等有志青年則前往歐洲學習油畫。不斷渴望新知的青年留學國外,由此形成留學生群體,無論是從日本還是從歐美回來的新青年們與美術新樣式接觸后都走出了各自不同的藝術道路。通過現(xiàn)代美術教育形態(tài)形成了中國特有的西畫東漸的發(fā)展格局。而油畫這一外來畫種在民國時期得到了發(fā)展空間,是他們使中國現(xiàn)實主義油畫從侏儒迅速發(fā)展成巨人的,也為中國油畫的繁榮奠定基礎。

二、民國時期代表畫家作品及現(xiàn)實主義隱喻

民國時期油畫家由于留洋的國家和時間不同也產(chǎn)生了不同的藝術風格。西畫東漸的發(fā)展中這種移植主要有:古典主義寫實風格、印象主義風格、現(xiàn)代主義風格。這三種風格同是通過西畫東漸作為切入點,彼此并非截然相隔。留學生們技法的多樣性和悲天憫人的人道主義精神是這一時期現(xiàn)實主義油畫的主要特點。

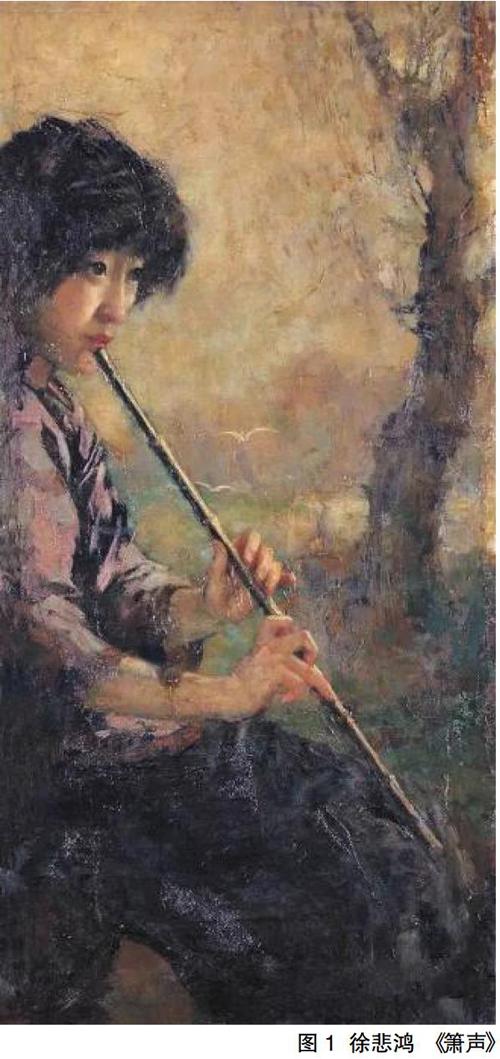

(一)以徐悲鴻為代表的風格中現(xiàn)實主義的隱喻

20世紀初期,徐悲鴻等人引進西方寫實繪畫。“將西方寫實繪畫引入中國,改變傳統(tǒng)文人畫以及因循守舊的繪畫現(xiàn)象是徐悲鴻在中國20世紀藝術革命過程中的重要成果,大量富于嚴謹態(tài)度的藝術家在他的教育和思想影響下構成了20世紀中國美術史的重要部分。”這里所說的古典主義寫實風格中以徐悲鴻最為代表。徐悲鴻經(jīng)歷八年的法國留學生活與西方學院派繪畫的系統(tǒng)學習,有著很深厚的寫實繪畫功底,因此,他的創(chuàng)作以基于寫實的技法為主,例如1926年創(chuàng)作的油畫作品《簫聲》如圖1,首先在構圖上吸取西方傳統(tǒng)繪畫中的“三角形”構圖,長簫的斜線與人物構成了一個三角形,同時也和遠景中的樹干形成倒三角形,相互呼應,使畫面自然地產(chǎn)生一種和諧的韻律感,布局方式上借鑒宋代畫家馬遠、夏圭傳統(tǒng)構圖。徐悲鴻在描繪吹簫少女上采用古典寫實技法,在西方繪畫慣有嚴謹?shù)奶攸c之上又透露著中國傳統(tǒng)繪畫中的意境美。從畫面中的構圖、繪畫主題與創(chuàng)作的精神上看,不難看出有明顯的中西融合成分。徐悲鴻認為中國繪畫應該具有寫實面貌,通過素描與寫實的方法來改變中國人審美習慣,直截了當?shù)刈尭嗟娜硕茫瑢憣嵤址ㄒ蔀樗囆g表達的必要基礎。“他們的代表性風格,正如顏文梁所語,就是‘透過對某一事物的再現(xiàn)實現(xiàn)符合古典主義科學法則的‘真,沒有真就沒有美,美就要附在真實上面。”這個時期的寫實繪畫可能稱不上現(xiàn)實主義繪畫,但從現(xiàn)實主義基于寫實主義的范疇上講徐悲鴻潛移默化地影響了民國時期的油畫并作出創(chuàng)新。綜上所述,徐悲鴻地作品建立在對客觀物象的真實描繪上致力于改革傳統(tǒng),本身就充滿了他的民族情懷。這一時期的留學生們通過學習歐洲學院派的繪畫技巧,作品中具有一定的現(xiàn)實主義因素,回國后廣受國人歡迎。在20世紀20年代到30年代這段時間里,立足于寫實主義的畫家占有很大比例,說到底是因為西方寫實繪畫中所蘊含的寫實精神正是中國新美術運動中“寫實精神”所需要的。寫實繪畫具有陳述社會現(xiàn)實的可能性,在“九一八”事變后,寫實風格繪畫與救國圖存的思想結合在一起,作品多為歷史題材、現(xiàn)實題材的繪畫。寫實主義畫家以其寫實風格積極描繪反映當時一系列的社會事件,贏得了社會的共鳴。

(二)以關良為代表的風格中現(xiàn)實主義的隱喻

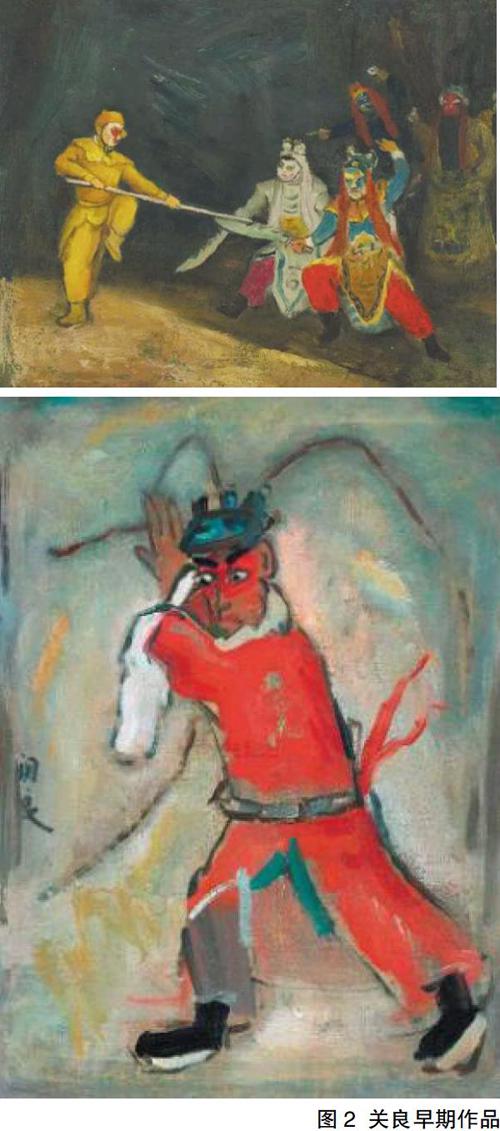

另一種是印象主義風格,首先這里所說的印象主義指的是在中西糅合的基礎上所借鑒的對象。這種風格以關良、李叔同、關紫蘭等20世紀初留學日本的畫家為代表。當時的日本美術教育受西方影響,重視在寫實的基礎上融會印象主義的方法,留日的學生尤注重寫生,特別是對光線的把握。但日本也并非是油畫的發(fā)源地,當時的日本畫家同樣也積極地進行本土與外來藝術的融合,日本這種本土化的探索為我國留日的學生打開了廣闊的思想空間。以關良為例,早期留學日本時他的老師是日本寫實主義的奠基人中村不折。關良從小喜愛戲曲與繪畫,在上海生活時,經(jīng)常出入上海的各大戲曲會館與舞臺,創(chuàng)作了大量的速寫作品。戲曲是我國傳統(tǒng)文化之一,有其獨特的藝術審美價值,從審美上透露出整個民族的精神奧秘。關良將戲曲題材與油畫創(chuàng)作相結合,為了能夠更全面、更細致地研究戲曲中繪畫元素與藝術特點,尋找油畫與戲曲中西上的切入點,關良還有進入戲班拜師學習戲曲表演的唱腔與動作,體會其審美特征。在學習過程中,不僅對戲曲演員的武打動作、面部表情、舞臺化妝等進行系統(tǒng)整理與寫生,還對戲曲劇本及舞臺美術作進一步了解。關良一邊受到自身喜愛的本土傳統(tǒng)文化影響,一邊受到當時畫壇中西方融合潮流的影響。這時需要建立在對傳統(tǒng)繪畫有一定基礎并對中國傳統(tǒng)繪畫系統(tǒng)全面了解之上,又需要掌握扎實的西畫功底,將其融合后,在油畫創(chuàng)作中突出戲曲藝術的民族特色。

如圖2,關良早期作品以油畫為主,他的作品,看似有一種拙氣,卻是很成熟的繪畫藝術表現(xiàn)。畫面中不但具有鮮明的民族色彩,又保留中國畫中大寫意的審美精神與油畫的技法材料特性,顯示了東方藝術傳統(tǒng)與西方的藝術并非不可調(diào)和,最終形成了自己獨到的繪畫面貌。而在后期的作品中,主要為水墨人物畫,原因在于中日戰(zhàn)亂使物資緊缺,薪金微薄,要買到顏料畫布也是難事,物質(zhì)基礎匱乏導致繪畫形式與種類從簡。這種通過關注社會而存在的各個小形象,與人文精神有關,何嘗不是一種現(xiàn)實主義的體現(xiàn)呢?并且這也將油畫表達民族性語言的作用充分發(fā)揮。

(三)以龐熏琹為代表的風格中現(xiàn)實主義的隱喻

同樣是20世紀初從歐洲留學回來的,還有一種是現(xiàn)代主義風格,其代表畫家有林風眠、劉海粟、龐熏琹等人。他們發(fā)現(xiàn)西方立體主義、野獸派等現(xiàn)代繪畫流派對主觀感受的重視、對色彩與造型的夸張表現(xiàn)、對描繪對象真實性的無視與中國傳統(tǒng)繪畫的寫意觀念與意境追求極其相似。他們反對諸如康有為、徐悲鴻的改良論,反對臨摹與寫實,認為繪畫應該表現(xiàn)主觀情感、個性和人格。他們在繪畫造型上多以夸張的主觀表現(xiàn),在色彩與筆觸上運用中國傳統(tǒng)繪畫的意境與審美。以龐熏琹的人物畫為例,他沒有像寫實改良派那樣激進,而是以理性與包容的態(tài)度對待傳統(tǒng)藝術。同時期中西融合的案例太多,龐熏琹提出無論是西畫還是中國畫都需要先通過模仿再創(chuàng)新,在創(chuàng)造不失去個性即可。

龐熏琹在藝術上沒有具體派別之分,留學期間雖受寫實主義和現(xiàn)代主義的影響,但又主張藝術的個性,不被西方所左右。回國后,太多的藝術家經(jīng)過對西方繪畫的汲取想要有個性的發(fā)展,只是他們汲取的方向不同。龐熏琹在藝術上追求純粹與浪漫,但他的創(chuàng)作卻絕不回避現(xiàn)實,從他的作品中能深深感受到大眾的疾苦,其作品如圖3《地之子》就是以民國二十三年江南大旱為背景,表現(xiàn)了人民痛苦的生活。作品中將一戶農(nóng)民家庭作為描繪主體,瘦弱的男孩橫靠在父親懷中,男人目光憂郁,母親則在偷偷抹掉眼淚。畫面中人物動作僵硬,色彩與造型簡單,既沒有寫實主義的真實,也沒有現(xiàn)代繪畫中高度的抽象,但卻是真正運用現(xiàn)實主義精神,用簡潔卻有力的線條表達人民渴望而又無奈的社會狀況與人物情感。相較于同時期的寫實主義作品,這幅《地之子》無疑更加直面現(xiàn)實。龐熏琹從西方現(xiàn)實主義繪畫中汲取的更多是文化與精神上的,帶有對現(xiàn)實社會的關注與思考。

三、結語

上述藝術家在不同的程度上將中西繪畫技法或審美交融在油畫創(chuàng)作上,最終體現(xiàn)出油畫的民族個性特征。無論是寫實還是抽象,傳達創(chuàng)作者獨立的精神,將勞動人民悲憤之氣和內(nèi)在激情生動呈現(xiàn)于畫面上都離不開運用中國人傳統(tǒng)視覺審美觀念與西畫的寫實精神的結合。民國后期,戰(zhàn)亂不斷,有太多的苦難題材可以畫,經(jīng)過留洋的青年們對西方油畫有了系統(tǒng)認識,對油畫技法掌握的同時又具有自己鮮明的藝術特色。

在這歷史長河中,現(xiàn)實主義繪畫在藝術史上始終扮演著極其重要的角色。民國雖只有短短三十八年,在中國油畫發(fā)展中卻是一個重要啟蒙階段。藝術家們以中華民族固有的文化底蘊為土壤,以學習西方現(xiàn)實主義為飼料,為中國油畫傳播與發(fā)展開拓一片廣闊的天地。中國這個民族從來都不缺少現(xiàn)實主義精神,藝術創(chuàng)作不僅要注重形式與技法元素,更要注重民族內(nèi)在精神氣質(zhì)與中國藝術家情感價值的體現(xiàn)。民國時期的作品中的現(xiàn)實主義因素為中國后期乃至今天的現(xiàn)實主義繪畫提供了借鑒。

參考文獻:

[1]邵大箴.美術,穿越中西[M].北京:首都師范大學出版社,2009.

[2]薛永年,羅世平.中國美術簡史[M].北京:中國青年出版社,2002.

[3]潘公凱.中國現(xiàn)代美術之路[M].北京:北京大學出版社,2012.

[4]呂澎.美術的故事:從晚清到今天[M].桂林:廣西師范大學出版社,2015.

[5]李超.中國早期油畫史[M].上海:上海書畫出版社,2004.