論徐悲鴻的藝術發展與繼承

陸國斌

摘 要:縱觀歷史,整個美術史發展歷程中,在中國現代美術教育史上,徐悲鴻的藝術修養以及人格魅力可謂是一代傳奇,更是中國神話。徐悲鴻的藝術修養深厚,無論是他本人對歐洲藝術的探索,還是對中國畫的革新,對后人都有著深刻的啟迪作用。

關鍵詞:徐悲鴻;藝術發展;繼承;延續

“人覽吾畫,焉知吾之為此,每至痛不可支也”,這是在饑寒交迫、民不聊生的年代,大洋彼岸的徐悲鴻,一天工作10個多小時,以廢寢忘食的精神勁頭投入到對于藝術的探索和求知中的真實記載。

即使食不果腹,身體每況愈下,徐悲鴻也從不放棄對于知識的渴望和熱情。他在對大師作品的臨摹時,有自己主觀性的思維和理念,他在求知和探索中自然而然地融入了東方藝術的美感,使其作品精致而雅意,盡精微而致廣大,風格俊秀,獨樹一幟。欣賞徐悲鴻的作品時會發現一個特點,他很少畫大山、流水等滿構圖的場景,作品輕盈脫俗,筆墨稀少,但在少有的筆墨中,卻是筆法道勁、濃淡相宜、風格特異、蒼勁秀峭、造型雋美,線條在表現體積、空間、質感、量感的同時,以粗細、方圓、剛柔、虛實的節奏變化,給人以一種形式美感,而且每幅作品都有特殊的寓意。

一、徐悲鴻的作品分析

(一)歷史背景

古往今來所有藝術家都會以某一專長而流傳百世,眾所周知徐悲鴻以馬而出名,其實,徐悲鴻對于人物也是很擅長的,比如《奚我后》《愚公移山》《九方皋》《田橫五百士》等中國人物畫,也有油畫《嘯聲》《遠聞》《馬夫和馬》等等。為什么徐悲鴻以馬而聞名呢?這就要根據歷史背景,從當時的時代大環境來說,抗日戰爭最艱苦困難的1942年,畫家借馬抒懷,把自己強烈的愛國主義情懷傾注于他所畫的馬上,很多投身革命的熱血青年和報效祖國的海歸派,包括徐悲鴻、劉海粟、吳作人等進步青年都很矛盾也很焦急,所以青年志士們雖然不能跟著上戰場,為國效力的熱心還是有的。畫家強烈的抗日愿望,通過作品顯示了中華民族不畏強暴、不怕犧牲的崇高精神。

《易經》中說:“乾為馬。”馬是天的象征又代表著君王、威嚴、健康、善良、遠大、生生不息。《周易》曰:“天行健,君子以自強不息;地勢坤,君子以厚德載物。”因此,龍馬精神是象征中華民族自強不息、不畏艱險、樂觀向上的民族精神。

(二)代表作品

徐悲鴻的《奔馬》以水墨為主,“雖瘦骨嶙峋而動勢畢出,精氣畢至;其背景空無依傍顧,更別具空靈生氣”。馬鬃隨風飄逸,馬蹄奔放有力,隨時為抗日助威出力;馬頭高昂,寓意唯我獨尊,堅信一顆紅心跟著黨。整幅畫面充溢著強烈的時代氣息。

清朝龔自珍的詩最能表達徐悲鴻當時的心境:“九州生氣恃風雷,萬馬齊喑究可哀;我勸天公重抖摟,不拘一格降人才。” 其實這是徐悲鴻切身體會,在當時國家動亂的年代,他感覺到了人才埋沒、前景的一片黑暗,所以徐悲鴻的馬是一語雙關,具有時代氣息。

徐悲鴻的口頭禪“致廣大,盡精微”,與其說是鞭策人們深入研究,細致刻畫,其實,更是他的個人愛好。他不僅喜歡畫中國畫的動物(馬、雞、鵝、貓、鷹、老虎等),他也喜歡畫鐘馗、觀音等等。他的藝術風格可謂是“百花齊放”,他對于人物畫的造詣也到了爐火純青的地步。

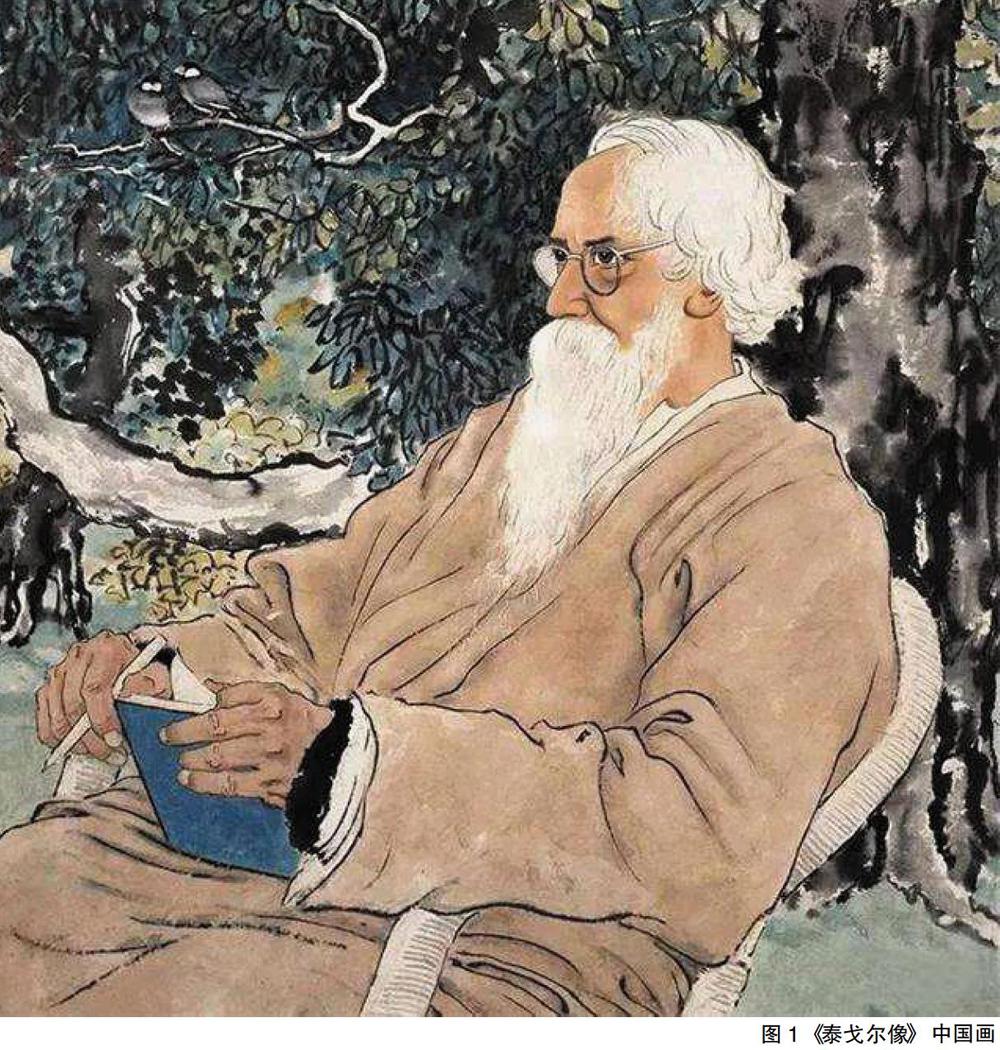

1940年,徐悲鴻為泰戈爾寫生創作肖像畫《泰戈爾像》(圖1),于藝術家本人是最滿意之作,對泰戈爾而言卻是幅遺像。泰戈爾與徐悲鴻亦師亦友,雙方的人品和修養讓人敬仰,謙虛好學的精神讓人佩服。泰戈爾曾經說過這樣一段話:“美的語言是人類共同的語言,而其音調畢竟是多種多樣的。中國藝術大師徐悲鴻在有韻律的線條和色彩中,為我們提供一個在記憶中已消失的遠古景象,而無損于他自己經驗里所具有的地方色彩和獨特風格。”這是徐悲鴻在印尼開個展時,不顧年高體衰80歲高齡的泰戈爾親臨畫展現場給予45歲徐悲鴻先生這么高的個人評價,這是中國藝術史上前所未有的榮譽。由此可以看出,語言有國界,藝術是可以互通的,藝術交流活動可以作為外交手段中的一個重要部分。

《泰戈爾像》作品中徐悲鴻將西方油畫方法與東方水墨相結合,人物造型以中國畫的線為主,臉部染色很整體,以形寫神,這是徐悲鴻開創的肖像畫法。他對于老人手部處理看似簡單概括,其實還是需要功底的。對于手指關節的連接處,以及皮包骨頭的松散感之運用簡單的渲染就表現出來,雙手的張弛程度也控制得非常好。圖中背景以中國的傳統花鳥畫方法處理,主要突出人物的個性和意境,將老人固執、靜寂、文化氣息表現得栩栩如生。東西方繪畫,都有意境之說,而中國畫區別于其它畫種的主要特點,就是筆墨自身釋放出來的韻味。這種韻味來源于中國傳統文化的神奇魅力,藝術家賦予作品生命,作品因生命而永存,意境是作品的靈魂。從中我們也可以看出,徐悲鴻不僅僅藝術水準精湛,外交手段也非比尋常,由此奠定了他在國際上也是不容小覷的地位。

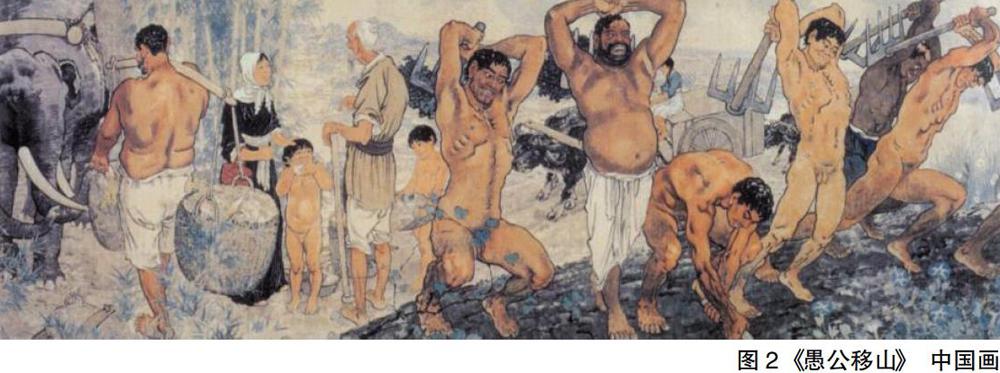

《愚公移山圖》(圖2),徐悲鴻最早以中國畫形式創作,在作品的最初構思中,取材于《列子·湯問》中的一個神話傳說。從這點就可以看出,徐先生滿腹經綸,博古通今。畫家不僅僅是畫,更重要的是創作,要具有豐富的想象和創造性。畫面中氣勢磅礴、動人心魄的情景,栩栩如生地再現了勞動人民的虔誠、勤勞、忠誠、擔當的品質,完全就是勞苦大眾的真情演繹,通過這些傳達一個古老民族的決心與毅力。整個畫面采用一字構圖方式,這樣的構圖最單一也是最嚴謹的,利用人物的高低來打破畫面的沉悶,利用男女人物關系來調和人性的陰陽和諧。畫面中有高大健壯、魁梧結實的壯年男子,也有骨肉分明的青年志士,即便是勞苦,但大家的表情都是樂觀向上的,寓意百姓對未來充滿希望。整個構圖錯落有致,疏密結合,力度分布均勻,一挑筐大漢和倚鋤老者背對觀眾以加強空間縱深感,拉開與右半段緊張勞作者之間的距離,造成右半部是前線而左半部是后方的感覺。這組人物顯得神情自然逼真,姿態生動自如。

縱觀徐悲鴻的作品,尤其歷史題材的作品,都會有一個共同點,即充滿希望,充滿激情。一個具有愛國主義情懷的文人,愛國和報國的形式分為很多種,古有陶淵明“不為五斗米折腰”,今有魯迅棄醫從文,像徐悲鴻這樣將愛國之情和報國之念融入到作品中喚起國人共鳴的文人志士也有很多,不管是生前還是去世后,能將自己的全部藝術作品捐給國家的卻屈指可數。由此可見,徐悲鴻的人品是值得敬仰的。他生前胸懷若谷,與世無爭,廣結天下賢才志士,重情重義。其外界流失作品很多,件件堪稱國寶級別,假設將流失作品一一回收,勢必引發一場藝術之戰。為繼承和延續其海納百川,有容乃大的胸襟,后人們遵循徐悲鴻的遺愿將作品全部捐獻。

老子曰:“圣人不積,既以為人己愈有,既以與人己愈多。天之道,利而不害;圣人之道,為而不爭。”縱然繁華三千,看淡即是云煙,任憑煩惱無無數,想開便是晴天。

參考文獻:

[1]徐慶平.藝海觀瀾[M].北京:中國文史出版社出版,2017.

[2]周積寅.中國畫學精讀與析要[M].上海:上海人民美術出版社,2017.

[3]徐悲鴻.大家小書 中國畫的藝術(精)[M].馬小起,編.北京:北京出版社,2017.

[4]黃福康.中國畫特質與技法[M].上海:上海科學技術出版社,2015.

[5]徐悲鴻.徐悲鴻談藝錄[M].張竟無,編.長沙:湖南大學出版社,2009.

[6]徐悲鴻.徐悲鴻講藝術[M].南昌:百花洲文藝出版社,2016.

[7]老子.道德經[M].北京:中國華僑出版社,2014.