倍他司汀基礎上聯合中藥治療眩暈臨床體會

閆 偉

(江蘇省徐州市銅山區單集鎮吳橋衛生院,江蘇 徐州 221129)

眩暈是人腦對于空間定位的障礙,屬于運動錯覺,神經科的常見癥狀之一,急性眩暈是急診科常見病之一。臨床上暈眩主要表現為:眩暈、惡心、頭重、嘔吐、脈滑。中醫癥候學表明眩暈時具有肝陽上亢、氣血不足、痰濕內斂、腎精虧損等。近年來我院采用倍他司汀基礎上聯合中藥治療眩暈,效果顯著。

1 資料與方法

1.1 一般資料

經患者及其家屬同意和院方批準,選擇2016年9月~2017年4月我院符合入選標準的患者84例,隨機分為兩組。對照組男15例,女27例;年齡50~76歲,平均(53.65±1.39)歲;病程40 min~12 h。治療組男25例,女17例;年齡49~68歲,平均(49.26±8.22)歲;病程30 min~8 h。選擇研究對象的主訴均為惡心、嘔吐伴有頭暈。排除標準:急性發作時間大于24 h,妊娠和哺乳期婦女以及曾經進行過手術的患者均排除。兩組基線資料無差異(P>0.05)。

1.2 治療方法

先對患者的體征、癥狀進行相關檢查(包括測血壓,心電圖、CT等)對照組,靜脈注射鹽酸倍他司汀(河南中杰藥業有限公司,國藥準字H41023380):每日250 mL,7天為一個療程,治療兩個療程[1]。治療組,倍他司汀聯合半夏白術天麻湯治療:半夏、天麻、白術和茯苓各9 g,橘紅和甘草以及生姜6 g,外加大棗3枚。加水300 mL,煎至15 0mL,棄藥渣,熱服,一天服用兩次,早晚飯前服用,7天為一個療程,連續服用2個療程。同時靜脈注射倍他司汀,用法與對照組相同。在治療開始后同樣要對患者的癥狀、體征進行相關監測,并在治療結束后進行治療效果的評價。

1.3 療效評定標準

顯效:眩暈癥狀消失,相關檢查正常;有效:眩暈癥狀改善,偶有頭痛,相關的實驗室檢查無明顯異常;無效:眩暈癥狀無改善甚至加重,相關檢查無變化甚至加重[2]。

1.4 統計學方法

采用SPSS 20.0統計學軟件對數據進行分析,計量資料以“±s”表示,采用t檢驗;計數資料以百分數(%),例(n)表示,采用x2檢驗;以P<0.05為差異有統計學意義。

2 結 果

2.1 組間治療療效對比

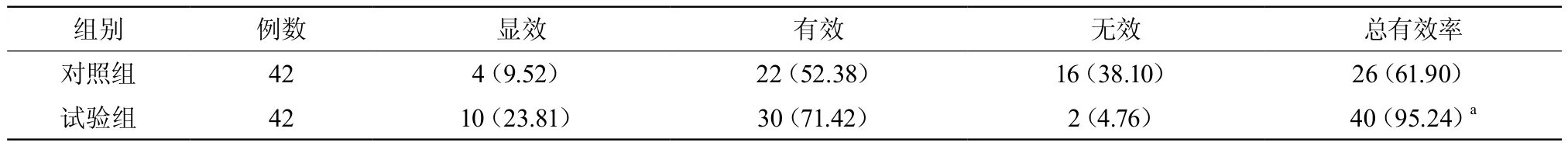

治療2療程后,對照組和治療組的總有效率分別是61.90%、95.24%,實驗組藥物治療的有效率明顯高于對照組。見表1。

表1 組間治療療效對比 [n(%)]

2.2 并發癥或不良反應

治療過程中治療組和對照組各有2例發生胃腸道反應,屬輕微程度且自我緩解并未對實驗結果造成影響,未進行處理。治療過程中根據各項檢查并未發現肝腎等器官發生變化,血壓等一切正常。

3 討 論

隨著社會的發展,精神壓力的增大,高血壓等常見病癥頻發使得暈眩發生率進一步升高。眩暈為一種運動錯覺,包括自發性和誘發性眩暈,自發性眩暈包括周圍性眩暈和中樞性眩暈,包括旋轉感、線樣動感及傾倒感[3]。內耳疾病、高血壓、腫瘤、前庭病變、甲狀腺功能異常、手術損傷等均可以引起暈眩癥狀。暈眩患者在發病時常有頭暈、頭重、惡心、嘔吐等癥狀,嚴重者甚至會伴有頭疼,對患者的日常生活造成了極大的不便,需要有效的臨床性治療。

本次治療過程中,倍他司汀為組胺類藥物,一能有效擴張毛細血管,改善心腦的血流量,對椎底動脈系統的擴張作用顯著,有效防止缺血性暈眩的發生。二能松弛內耳的毛細血管前括約肌,使耳蝸和前庭血流量增加,毛細血管通透性提高,促進吸收細胞外液,緩解內耳淋巴水腫達到治療暈眩的目的。三能拮抗兒茶酚胺降低動脈血壓,促進凝血功能,還具有利尿功用。是臨床進一步治療的基礎。而中醫上講暈眩是由于脾濕生痰、痰濕受遏,引發肝風內動、風痰上擾所致。治療原則為健脾祛濕、化痰息風。在方劑中半夏可以除濕化痰,天麻可以平肝息風,合用能夠治療頭眩,是方劑中的君藥;茯苓白術為臣藥,能夠健脾除濕、除痰。橘紅可以理氣化痰;甘草可以加強方劑中各藥的藥性;大棗與生姜能夠健脾益胃。半夏具有毒性,而生姜可以解毒。中藥治療標本兼治,對于暈眩的患者具有奇效。

本次研究結果顯示,經治療2療程后,對照組治療總有效率為61.90%;治療組治療總有效率為95.24%,治療組的總有效率與對照組總有效率相比顯著升高,P<0.05;表明倍他司汀基礎上聯合中藥治療眩暈具有奇效,值得臨床推廣。

綜上所述,倍他司汀聯合中藥治療暈眩效果顯著,能有效治療暈眩且副作用少,相比于各種外科手術治療安全有效,有力改善患者的病癥,提高生活質量。

[1] 丁曉云,古 輝,羅建平.倍他司汀治療眩暈80例療效觀察[J] 現代診斷與治療,2015,24(15):3433-3434.

[2] 楊 旭.國內神經科眩暈診斷現況及對策[J] .中國卒中雜志,2015,10(5):373-374