15%噻蟲·高氯氟SC防治小麥蚜蟲藥效試驗初報

劉 芹 仇保華 劉宗泉 王廣龍 王新磊 劉金玲 李骕

(江蘇省豐縣農委植保站,江蘇 豐縣 221700)

江蘇省豐縣作為全國優質小麥商品糧基地縣,常年種植面積4.0萬hm2左右。蚜蟲是豐縣小麥的主要害蟲,發生面積大,危害重,發生級別4~5級,尤其是小麥抽穗后多集中在小麥穗部刺吸為害,造成小麥灌漿不足、籽粒瘦小干秕、千粒重下降,導致小麥嚴重減產。而農民在小麥蚜蟲防治過程中存在著亂用藥和超量使用現象,個別農戶還存在使用高毒農藥現象。因此開展小麥蚜蟲安全、高效、低毒、低殘留農藥篩選試驗,對實現豐縣農藥減量控害具有十分重要的意義。2017年筆者對江蘇邦盛生物科技有限責任公司提供的低毒藥劑15%噻蟲嗪·高效氯氟氰菊酯懸浮劑開展了防治小麥蚜蟲田間藥效試驗,以明確該藥劑對小麥蚜蟲的防治效果和安全性,為其合理使用提供技術依據。

1 材料與方法

1.1 試驗地基本情況

本試驗安排在江蘇豐縣華山鎮凱宇示范園,土質為沙土,pH8.0左右,肥力中等。試驗地前茬為玉米,小麥品種為平安8號,肥力及管理水平中等,小麥播種時每667m2施用施大壯復合肥60kg(N:P:K為15:15:15),施藥時小麥處于揚花期。

1.2 試驗設計與實施

試驗設5個處理,試驗藥劑15%噻蟲嗪·高效氯氟氰菊酯懸浮劑(以下簡稱15%噻蟲·高氯氟SC)有效成分用量13.5、20.25、27.0mL/ hm23個處理,對照藥劑10%吡蟲啉WP有效成分用量30g/ hm2(河北威遠生化農藥有限公司生產)處理,另設清水對照處理,小區面積30m2,3次重復,小區隨機排列。施藥時選用蘇州稼樂植保機械科技有限公司生產的3WBJ-16DZ多功能靜電噴霧器進行噴霧,每667m2用水量45kg。采用二次稀釋法配制藥液,均勻噴霧。

1.3 試驗期間天氣

2017年4月26日下午2:00—5:00施藥,施藥1次。試驗當日晴,微風,日均溫15.9℃,最高氣溫20.6℃,最低氣溫10.7℃,相對濕度55%。從施藥日至末次調查期間,共降雨24.8mm,最高氣溫30.7℃,最低氣溫15.9℃,日均溫19.1℃,整個試驗期間未出現對該試驗有較大影響的天氣情況。

1.4 防效調查

4月26日調查藥前基數,藥后1d(4月27日)、藥后3d(4月29日)、藥后7d(5月3日)、藥后14d(5月10日)調查殘留的活蟲數,共調查5次。采用定株調查,每小區對角線5點取樣,每點固定20株,分別調查固定植株上活蟲數。

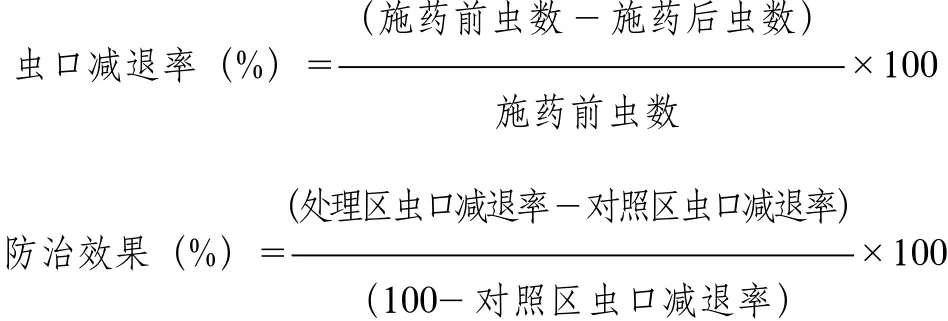

藥效計算參照以下公式:

田間試驗數據方差分析方法采用鄧肯氏新復極差(DMRT)法進行統計分析[1]。

1.5 小麥安全性調查

藥后 1、3、7、14d目測藥劑處理對小麥的生長、葉色等的影響(安全性)。

2 結果與分析

2.1 對小麥的安全性

藥后4次調查,經目測可知,各藥劑處理對小麥安全性好,均無藥害現象。

2.2 防效分析

試驗結果表明,15%噻蟲·高氯氟SC有效成分用量13.5、20.25、27.0mL/ hm2防效呈現隨濃度增加而上升的趨勢。采用鄧肯氏新復極差(DMRT)法進行統計分析,藥后3、7、14d各試驗處理區組間與處理間差異均不顯著,均取得較理想防效,并且以藥后7d為最好(見附表)。

藥后1d各處理間防效差異極顯著,15%噻蟲·高氯氟SC有效成分用量27.0mL/ hm2處理防效與有效成分用量20.25mL/ hm2處理防效相對較好,分別為81.5%、77.9%,兩處理防效好于10%吡蟲啉WP有效成分用量30g/ hm2防效(72.4%),但差異極不顯著,兩處理防效極顯著好于15%噻蟲·高氯氟SC有效成分用量13.5mL/ hm2防效(59.3%)。

藥后3d,15%噻蟲·高氯氟SC有效成分用量13.5、20.25、27.0mL/ hm2處理防效均在96.0%以上,好于10%吡蟲啉WP有效成分用量30g/ hm2防效(92.3%),亦大大好于藥后1d防效,說明試驗藥劑速效性好。其中15%噻蟲·高氯氟SC有效成分用量13.5mL/ hm2處理較藥后1d增幅最大,達37.5%。

藥后7d,15%噻蟲·高氯氟SC有效成分用量13.5、20.25、27.0 mL/ hm23個處理防效均在97.0%以上,說明試驗藥劑持效性好。

藥后14d,4個藥劑處理防效略低于藥后7d防效,但均在94.0%以上。說明試驗藥劑防效較理想,持效性好。

3 結論

噻蟲嗪屬于第二代新煙堿類高效低毒殺蟲劑,對蚜蟲具有胃毒、觸殺及內吸活性;高效氯氟氰菊酯為擬除蟲菊酯類殺蟲劑,對蚜蟲具有趨避、擊倒及毒殺作用,二者復配的低毒藥劑15%噻蟲·高氯氟SC作用機理互補,防治小麥蚜蟲有較好的速效性和持效性,持效期可達14d,在試驗劑量范圍內對小麥安全性好,無藥害現象。可大面積推廣應用,建議以有效成分用量13.5~20.25mL/hm2為宜,于小麥蚜蟲發生始盛期用藥,并注意與其他作用機制不同的藥劑輪流交替使用,以延緩抗藥性產生。

表2 15%噻蟲·高氯氟SC防治小麥蚜蟲試驗結果

[1]中華人民共和國國家標準.農藥田間藥效試驗準則(2):第79 部分 ,GB/T 17980.79-2004[S].