華語的歷時流變和共時格局及整體華語觀*

趙世舉

近些年來,“華語”問題漸受重視。那么什么是華語?華語與漢語是什么關系?對此眾說紛紜。筆者對眾多的華語定義梳理后發現,關于華語的對象指稱和范圍界定至少有六七種之多。那些不同的界定,往往是基于不同的視角或不同的背景做出的,都有其意義和價值。但過大的界定分歧,在客觀上造成了概念的糾葛、表述和對話的困難,以及對華語的片面認識。其中有些看法甚至容易導致對華語整體性的割裂和族群內部的疏離。隨著當今華語的發展和全球華人格局的變化,有必要全面審視華語,深化對華語一體性的認識,樹立整體華語觀。

我們注意到,華語不同定義的形成有其復雜的原因。其中立場、身份、動機乃至政治等因素也許是主要考量,致使某些界定忽視了語言事實本身,多了些主觀色彩和視野局限,因而難以形成共識。其實,對于一種語言的科學界定,最根本的應該著眼于語言事實本身,而非語言之外的東西,更不能受主觀因素的左右,至少不能過多地受主觀因素的束縛。不言而喻,對華語的界定,應該主要依據華語的歷史淵源和現實特性,而非其他因素。因此,深入考察華語的歷時流變、共時格局及其特性,是我們全面認識華語、準確定義華語的必要前提。

華語是全球華人共有的語言。構建對華語的整體性認識和概念的統一,確立“整體華語觀”,不僅有利于深化對華語的全面準確的認識,促進華語更好地發展,而且有利于增強全球華人的族群認同、文化認同和凝聚力。

一、華語的已有界定及其問題

關于華語的界定很多,已有不少學者做過較為系統的列舉介紹,例如郭熙的《論華語》(《暨南大學華文學院學報》2004年第2期)、《現代華人社會中稱說“漢語”方式多樣性的再考察》(《南開語言學刊》2007年第1期)等。這里不再詳舉。綜觀眾多界定,大體可以歸納為以下幾種主要看法:

(1)華語即漢語。例如《現代漢語詞典》即主此說。*《現代漢語詞典》第6版,商務印書館2012年版,第557頁。

(2)華語是漢語的共同語。例如,周有光提出:“漢語的共同語,大陸叫它‘普通話’,臺灣叫它‘國語’,新加坡和國外華人叫它‘華語’。”*《周有光文集第9卷 語文閑談(初編上) 語文閑談(初編下)》,中央編譯出版社2013年版,第25頁。臺灣把對外漢語(國語)教學統稱為“華語教學”,其實也是華語即漢語共同語的觀念。

(3)華語即新加坡華族的共同語。例如,汪惠迪認為:“華族是新加坡人口最多的民族,華語是新加坡華族的共同語。”*汪惠迪:《華語特有詞:新加坡社會寫真》,《揚州大學學報》(人文社會科學版)1999年第4期。

(4)華語即海外華人的共同語。這是較為通行的說法。

(5)華語即全世界華人的共同語。*張從興:《“華人”“華語”的定義問題》,《語文建設通訊》第74期(2003)。陸儉明提出的“大華語”,即“以普通話為基礎而在語音、詞匯、語法上可以有一定的彈性、有一定寬容度的漢民族共同語”*陸儉明:《關于建立“大華語”概念的建議》,《漢語教學學刊》2003年第一輯。;李宇明定義的“大華語”,即“以普通話/國語為基礎的全世界華人的共同語”*李宇明:《華人智慧 華人情懷——序〈全球華語大詞典〉》,《全球華語大詞典》,商務印書館2016年版。;郭熙所說“華語是以現代漢語普通話為核心的華人共同語”*郭熙:《現代華人社會中稱說“漢語”方式多樣性的再考察》,《南開語言學刊》2007年第1期。等,都屬于這類看法。

(6)華語即中華民族的語言。例如,張德鑫認為:“‘華語’解為中華民族的語言,理論上其內涵也應包含各少數民族的語言。”*張德鑫:《從“雅言”到“華語”——尋根探源話名號》,《漢語學習》1992年第5期。丁安儀等提出:“把中國各民族的語言和文字,統稱為‘華語’或‘中國語’。”*丁安儀、郭英劍、趙云龍:《應該怎樣稱呼現代中國的官方語言?——從英、漢對比看“漢語”“普通話”“國語”與“華語”等概念的使用》,《河南師范大學學報》(哲學社會科學版)2000年第3期。

(7)華語即世界各國所有說漢語群體的通用語。這是美國學者周明朗提出的“全球華語”的概念。它既包括以漢語為第一語言的群體的共同語,也包括以漢語為第二語言的群體的語際通用語。*周明朗:《全球華語大同?》,《語言戰略研究》2007年第1 期。

以上各種看法,都是基于一定視角和考慮提出的。從局部看,都有其理據和價值,但若綜觀華語的實際情況,著眼華語發展來看,大多或多或少地存在著不同方面的缺憾。尤其是過大的分歧,不僅帶來理論上的一些困惑,也給實際應用(比如稱說)帶來一定的困難。主要表現是:

第一,大都只著眼于標準語,而缺乏對方言的關照。這不利于建立起對一種語言的整體認識,而且容易造成術語使用上的困難和誤解。例如,把華語定義為海外華人的共同語,那么新加坡的閩南話、粵方言在性質上類屬上怎么定位和稱謂?如果確認為“閩南語”“粵語”,就會讓人誤以為它們是獨立的語言,而且是與“華語”不同的語言;如果稱“漢語方言”,同樣會讓人誤解為與華語不同的語言,而且新加坡人也未必能夠接受把他們使用的語言稱作漢語的方言;如果稱作“華語方言”,其合理性似乎還需要從歷史淵源和學理上進行論證。再則,如此定義,那么在海外,“華語”+方言的上位概念又叫什么呢?也是問題。可見,這種定義忽視了一種語言不同變體之間的聯系,會在一定程度上影響對華語的整體認同。不僅如此,這種定義也會帶來身份認同的困惑,因為如果海外漢語方言被排除在“華語”之外,那么就意味著所講的方言不是華語,那是什么語言呢?恐怕一般也不宜叫漢語。那些海外講漢語方言的人也是華人,他們所使用的語言為什么就不能叫華語呢?這就可能造成華人講華語的身份認同出現麻煩。有一個重要的事實是,很多海外華人華裔的第一語言恰恰是漢語方言,而不是狹義的“華語”,這是不容忽視的。

第二,大都只關注現狀,而缺乏對歷史淵源和歷時層次的考量。例如,把華語定義為海外華人的共同語,甚至定義為某一華人社區的共同語,淡化了海外華語與國內漢語的淵源關系。而且由于漢語流播海外是有時代差異的,因而客觀上造成即使是在同一華語社區,漢語(華語)的歷史流播和現實格局也具有差異性。比如在馬來西亞,有些華語社區,漢語方言使用更廣,他們未必認同狹義的“華語”是他們社區的共同語。

第三,有的定義只看到一般情況,而沒有注意到特殊現象。例如,有些華裔第一語言并非漢語,甚至就不懂漢語,這不是個別現象。就他們而言,如果說“華語是海外華人的共同語”,顯然是不合事實的。但你又不能否認他們也是華人的事實。這顯然也是一個不得不正視的問題。

第四,有的定義過于關注各社區華語的個性,重視共性不夠。其實,任何一種語言在不同的環境中出現一定的變異,無論是地域變異、社會變異還是功能變異,都是正常現象。即使在國內,漢語方言變異多樣,也沒有影響漢語是一種語言的事實。包括通行世界的英語,雖然有英國英語、美國英語、澳大利亞英語的差異,也沒有人否認它們都是一種語言,也未見有人更旗易幟。因此,不宜因為漢語在不同社區的變異而過于強調其差異,過度進行人為的區分。應主要著眼于其共性和聯系性,從其整體性出發來定義其內部的不同變體。更何況,全球華語趨同已漸成大勢,我們更應正視。

第五,有的定義只著眼于域外或域內,而未能通觀域內外。這就容易造成顧此失彼,疏離域內外華語的整體性,片面地認識和處理局部的問題。

第六,至于把中國各民族的語言文字都納入“華語”范圍和把以漢語作為第二語言的群體所使用的漢語也納入“華語”范圍的看法,可能都值得商榷。因為前者顯然超出了一般對語種劃分的標準,過于泛化;后者涉及的只是誰使用的問題,并不影響對被使用的語言本身的定義問題。

第七,華語即漢語的說法,無論就其客觀性,還是涵蓋力等而言,都是能夠成立的。然而,由于“漢語”之名具有鮮明的民族標記性并與特定的國家相聯系,所以可能在國外人士中不具有廣泛的可接受性。

為了避免上述問題,更全面準確地界定華語,我們認為,必須首先回到語言本身,全面審視流播全球的華語,深入考察其歷史淵源、共時格局及特性,客觀地正視華語的整體性和不同社區華語的聯系性,適當兼顧使用者的身份、地域等差異性,努力尋求認識上的最大公約數,以期對華語進行客觀準確并具有廣泛接受性的界定。

二、華語歷時流變和共時格局的初步考察

無論我們一般稱說的哪種華語,溯其源,都是由古漢語演變而來的。就連“華語”這個名稱,也源自我國古代,承用于近現代。

就我國現有的文獻看,早期指稱語言沒有專名,只有通名。常用的通名是“語”“言”“言語”。專指某一種語言或方言時,一般采用地域名或國名或族稱加“語”“言”等形式。例如:

(1)我諸戎飲食衣服,不與華同,贄幣不通,言語不達,何惡之能為?(《左傳·襄公十四年》)

(2)五方之民,言語不通,嗜欲不同。(《禮記·王制》)

(3)有楚大夫於此,欲其子之齊語也,則使齊人傅諸?使楚人傅諸?(《孟子·滕文公下》)

后來才有了指稱漢語的專名“漢語”“漢言”“漢文”“華語”“華言”“華文”等名稱,也偶有稱“夏言”“中華語”的。值得注意的是,這些專名的出現,恰恰就是為了區別于胡言夷語這些外族語,并且常常與外族語對言。例如:

(4)《國語孝經》一卷……又云魏氏遷洛,未達華語,孝文帝命侯伏侯可悉陵,以夷言譯《孝經》之旨,教于國人,謂之《國語孝經》。(《隋書·經籍志》)

(5)在鳥而鳥鳴,在獸而獸吼。教華而華言,化夷而夷語耳。(《南齊書·顧歡列傳》)

(6)謙以大教雖行,而經多梵文,未盡翻譯,已妙善方言,乃收集眾本,譯為漢語。(《高僧傳·康僧會傳附支謙傳》)

(7)外國說滅有多名,故諸結火滅名彌留陀,離諸覺觀名曰涅槃。涅槃經中彌留陀滅翻為漢言,涅槃之滅仍存胡語。(《大乘義章》卷第十八)

(8)初,外國三藏眾護撰述經要為二十七章。世高乃剖析護所集七章,譯為漢文,即道地經也。(《出三藏記集傳》上卷第十三)

(9)悉臘略通華文,既宴與語,禮甚厚,賜紫服、金魚。悉臘受服辭魚,曰:“國無是,不敢當。”(《新唐書·吐蕃列傳》)

(10)興如逍遙園,引諸沙門于澄玄堂聽鳩摩羅什演說佛經。羅什通辯夏言,尋覽舊經,多有乖謬,不與胡本相應。(《晉書·載記·姚興》)

(11)少年離本國,今去已成翁。客夢孤舟里,鄉山積水東。鰲沈崩巨岸,龍斗出遙空。學得中華語,將歸誰與同。(唐 顧非熊《樸處士歸新羅》)

以上用例還表明,在我國古代,“漢語”“漢言”“漢文”“華語”“華言”“華文”等幾個詞語的所指和用法也是相同的,華語即漢語。另值得我們關注的是,“漢語”源于朝代之名,而“華語”則是根據族群命名的。華語的命名與今天通行的語言命名方式一致,得名于“華夏”。《尚書》中就有了“華夏”之稱:

(12)予小子,既獲仁人,敢祇承上帝,以遏亂略。華夏蠻貊,罔不率俾,恭天成命。(《尚書·武成》)

“華語”就是華夏族的語言,也就是后來的漢族的語言。

“華語”這一名稱,直至晚晴以降也仍然在用。例如:

(13)利瑪竇兼通中西之文。故凡所著書,皆華字華語,不煩譯釋。(《四庫全書總目提要卷一○六·子部一六·天文算法類一·乾坤體義二卷》)

(14)李方去,又有兩宮女來,僉慶王公主也。問太監曰:“彼等能華語否?”余聞之殊可捧腹,當先諸人答曰:“吾等本華人,雖能作數國方言,華語固所諳也。”渠輩聞之驚甚,且言曰:“大奇事!彼等所言,與吾徒殊無歧異者。”(《清宮禁二年記》上)

(15)太后謂余曰:“女畫士性情如何?能華語否?”余答:“素稔加爾女士之為人,固一極端正之女子也,惟不諳華語耳。”太后曰:“渠兄久司海關,渠何以不諳華語?”余謂:“加爾女士離華已久,其旅華時日,計之極短。蓋長從事于歐美間也。”太后曰:“渠不諳華語,殊慰余懷。余之躊躇不愿繪像者,即為須留外國人于宮耳。蓋宮人類喜閑談,或將以余不愿人知之事語之。” (《清宮禁二年記》下)

(16)我在這里所提出來的華語兩個字,當然是專指“北平話”而言了,因為我們這個小刊物,既然叫做華語月刊,里邊的材料又都是以北平話為主體;并且北平話通行的地方又廣,和現下風行的國語又沒有什么分別,所以拿它來代表華語,是沒有可指摘的。(王化《我對華語教學的管見》,載《華語月刊》第32卷)

(17)最近運來的中國新聞影片,也都用中文字幕和華語報告了。(《世說新語:蘇聯拍攝華語影片》,載《時論月刊》第一卷第四期)

(18)英國北部曼鄴斯德城,為地球中制造棉布之總匯……該處各棉商特設學堂一所,以專教年輕商人,讀華書而習華語,為后日派赴中國地步。現在該堂華文教習為派克君。(《論英人宜習華語(譯字林西報)》,載《南洋七日報》第十四卷)

以上用例,與當今“華語”一詞的用法無異。既可統指漢語,也可以指漢語標準語,并且“中文”“華文”之稱也可與之共現。

從古至今的事實充分表明,“華語”以族名命名的方式,彰顯了其族群標記的性質;而其經常與“胡言”“夷語”對用的事實,又體現了它區別外族語言的功能。這恰與當今全球華語所具有的華人身份標記和主要使用于國外語境的功能高度契合。這更進一步證明,古今華語,無論其名,還是其實,都是一脈相承的。

考察華語(漢語)的歷史,能更清楚地看到古今華語血脈相連的事實。華語(漢語)起源很早,在有史可據的夏商時期就已經較為成熟,系統發達的甲骨金文和彌足珍貴的早期典籍就是明證。周代便實現了“書同文”。*《禮記·中庸》:“子曰……今天下車同軌,書同文,行同倫。雖有其位,茍無其德,不敢作禮樂焉。”即使在“諸侯力政,不統于王……言語異聲,文字異形”*許慎:《說文解字·敘》。的春秋戰國時代,也有“雅言”“通語”為時人所通用。秦漢時期,華夏民族的統一,一統性語言文化政策的推行,更加促進了漢語漢字的統一和發展。六朝以降直至明清,隨著華夏主體民族與兄弟民族間的不斷交流、交鋒、雜居和融合,漢語也不斷借鑒、吸收、融匯各兄弟民族語言乃至外國語言成分,逐步演變為穩定統一的近代漢語、現代漢語。

漢語在數千年的發展演變過程中,在各種因素作用下,也不斷向外傳播。無論是箕子走朝鮮、徐福渡東洋、張騫通西域、鄭和下西洋,還是大量商旅奔絲路、民眾遷南洋、勞工赴美洲、改革開放之后的留學潮等等重大歷史事件,都把不同歷史時期的漢語漢字遠播四面八方。

關于漢語的傳播狀況,有不少學者研究。吳英成把全球華語劃為“三大同心圈”,即以華語為母語或者共同語的“中原”地區,叫內圈,包括大陸和臺灣;以華語作為共通語的海外華人移民地區,叫中圈;以華語作為外語學習的非華人地區,叫外圈。*吳英成:《全球華語的崛起與挑戰》,原載新加坡華文研究會編:《新加坡華文教學論文三集》,新加坡泛太平洋出版社2003年版。徐杰、王惠則認為,華語的運用“呈現出自北而南,由里及外(從中國國內到海外)、從華人到外族的波浪式放射狀”。可以描繪為六環,即:核心環是中國大陸的北方方言區,其次是中國大陸其他地區,再次是中國港澳臺地區和新馬地區,又次是其他海外華人社會,緊接著是韓國、日本、越南傳統漢字文化圈,最后是世界各地把華語當作外語學習和使用的“輻射圈”。*徐杰、王惠:《現代華語概論》,新加坡八方文化創作室2004年版。這些看法都只是對漢語標準語的格局進行了系統的梳理,并沒有把方言納入視野,未對全球漢語進行完整的考察和系統的關聯。

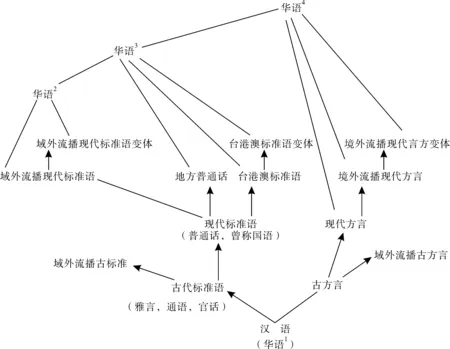

事實告訴我們,經過長期的歷時演變和共時空間傳播,漢語便逐漸形成了本土方言和標準語、域外方言和區域標準語共存的生態格局。流播全球的漢語,形式上散布各處,稱謂不一,古今有異,地區有別,但實則血脈相連,是一個有機整體。客觀上成為全球華人的紐帶、文化認同和族群標記。這就是完整意義上的華語。華語的歷時流變和共時格局如圖1所示:

圖1 華語歷時流變和共時格局示意圖

圖1中四個“華語”的基本含義如下:

華語1:我國古代對漢語的稱謂,直到民國時期也在沿用。

華語2:流播到域外的現代漢語標準語及其變體。這就是很多學者界定的“海外華人的共同語”。

華語3:全球華人的標準語。也就是不少學者所說的“華人的共同語”。郭熙定義為“以現代漢語普通話為核心的華人共同語”,陸儉明、李宇明稱之為“大華語”。

華語4:全球華人共有的語言,包括其標準語和方言。

把華語界定為全球華人共有的語言,包括其標準語和方言,是筆者的基本看法。這是一種整體華語觀。這種界定既可以全面反映全球華語的現實格局和歷史事實,也與“華語”這一名稱自古以來的基本含義相契合。

為了把華語的科學定義和現有的主要看法兩項兼顧,筆者傾向于確立華語的廣狹兩義。狹義的華語即華語3:“全球華人的標準語”;廣義的華語即華語4:“全球華人共有的語言”。狹義概念的認同,照顧了既有的表達習慣;廣義概念的確立,優點在于:

(1)還原華語一個完整的概念和全面的外延,明確了全球華語的性質及各區域華語之間的關系。通過一個周延的概念,把出自一源、流播全球的華語如實地統一起來了,有利于增強各華語社區的聯系和協調,避免被割裂而影響其發展。

(2)理順了概念關系,便于稱說和表述,也可避免誤解。

(3)有利于改變忽視各華語社區尤其是海外華語社區方言的狀況。其實,在有些華語社區(包括海外),漢語方言使用更廣,應該得到關注和研究。再則,從維護語言多樣性和文化多樣性出發,也有必要重視方言。

(4)有利于對華語的整體把握和全面認識。這無論從理論研究角度看,還是從語言使用實踐角度看,都具有重要意義和價值。

(5)有利于增強全球華人的語言認同和文化認同,提高華人族群的凝聚力。

三、華語發展動態及整體華語觀

盡管對華語的界定眾說紛紜,但不同概念的華語不僅同出一源,血脈相連,而且呈現出趨同大勢和互動性發展。綜觀近些年全球華語發展狀況可以看出,其正在由過去的點線流播,走向網狀連通,內部的聯系性更為緊密,并且正由過去的孤島生存,漸向互動融合的方向發展。因此,無論從歷史淵源、現實格局看,還是從發展趨勢看,都有必要確立整體華語觀,更加全面地審視華語,強化整體關照,增強認同感和凝聚力。

對于華語的趨同走勢,已有不少學者關注。刁晏斌研究了中國臺灣“國語”與大陸普通話趨同的表現,指出:“時至今日,在我們所見的范圍內,臺灣‘國語’與大陸普通話趨同的傾向和表現已經相當明顯,并且在語言規范和標準的制定、工具書的編纂、科技術語的翻譯,以及一般的語言使用中,都有一系列較為充分的表現。”他利用《兩岸常用詞典》(高等教育出版社,2012年)進行了抽樣調查,發現大陸特有詞語有36%進入臺灣,臺灣特有詞語進入大陸的也有34%。*刁晏斌:《臺灣“國語”詞匯與大陸普通話趨同現象調查》,《中國語文》2015年第3期。互滲量相當。周清海認為,自中國改革開放之后,就開始了漢語的大融合。“其中以詞匯的相互吸收最為顯著”。他判斷說,華語“逐漸融合幾乎是不可避免的”。*周清海:《“大華語”的研究和發展趨勢》,《漢語學報》2016年第1期。周明朗以“全球華語大同”和“漢語全球化”來表達華語的走勢,認為有三大發展特征:“第一,全球華人大多放棄方言,轉用普通話。第二,世界各國的各級學校采用普通話、漢語拼音和簡化字為華語教育的標準。第三,中國在全球建立了500所孔子學院和1000所孔子課堂,大力推廣國際漢語教育。”*周明朗:《全球華語大同?》,《語言戰略研究》2007年第1 期。

促成這種新局面的主要原因是:第一,中國的不斷發展壯大,刺激了國外的華語需求和興趣,也提升了華語的影響力。第二,全球化的發展,促使全球華人的流動和往來更為頻密,互動性增強,自然也促進了不同社區華語的融合。第三,中國國際影響力的提升,增強了全球華人對漢語標準語普通話的認同和習用。第四,信息化發展,尤其是網絡的發展、各種自媒體和社交網站的興起,拉近了全球華人的距離,促成了全球華人跨時空的無障礙交流,對華語起到了一定的整合作用。第五,我國的漢語國際推廣,也助推了華語的趨同。

華語的趨同大勢為語言研究者和規劃者提出了新的課題和新的任務。中國作為華語的祖國和最大的華語社區,理應積極回應這項世界性的新課題,順勢而為,深化相關研究,開展力所能力的規劃和協調,為促進全球華語協調發展、健康發展,積極作為,做出應有的貢獻。

郭熙曾提出,中國的語言規劃應該從漢語視角走向華語視角。他認為:“中國的語言規劃不再只是中國內部的事務,不應該只著眼于中國的漢語使用者,而應該從全球的角度考慮漢語;不僅要看到漢語的今天,還有看到漢語的明天。中國人的語言規劃不僅要為中國使用漢語的人服務,還要為全世界學習和使用漢語的人服務。”*郭熙:《論華語視角下的中國語言規劃》,《語文研究》2006年第1期。這是頗具深刻性和前瞻性的看法,筆者深表贊同。期待有更多的深入研究,更期待相關方面在全球華語協調和規劃層面,有切實可行的實踐性探索。

筆者認為,目前首要的是要確立“整體華語觀”。所謂整體華語觀,就是要強化全球華語是一個有機整體的觀念,全面地看待華語。其要義大致有如下幾點:

第一,充分重視不同社區華語的淵源,多從歷史聯系中去分析和解決華語的理解和使用中的各種問題;

第二,充分重視全球華語的現實整體性和聯系性,多從全球華語整體視角去考察不同社區華語的異同,客觀對待和正確處理差異性;

第三,充分把握華語發展的互動性和趨同性,順應全球華語的融合發展。

整體華語觀的確立,不僅有利于促進全球華語的健康發展,維護其生生不息的生命力,而且也有助于增強全球華人的族群認同、文化認同和凝聚力,助推中國的國際化發展和人類命運共同體建設。