古長城的守護者

2018-02-01 19:59:31

南方周末 2018-02-01

覓晉(視覺中國) 發自山西忻州

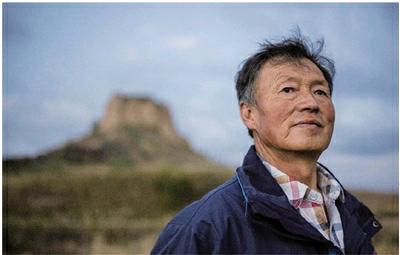

“我死后,你把我埋在這烽火臺下。死了我也要看守長城。”2017年10月28日,山西省忻州市偏關縣許家灣村,60歲的農民高政清交待兒子高鳳鳴。

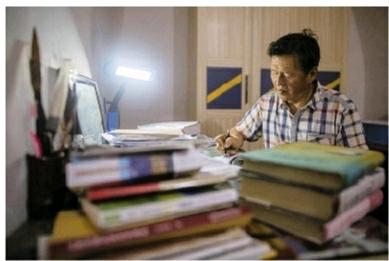

這座全國最大的明長城烽火臺就矗立在高政清家的責任田里,而他更大的責任是看守60里明長城。年復一年,日復一日,他行走在長城沿線,用腳步丈量歷史,用手中的筆書寫偏關長城歷史以及沿線的文化、風土人情。“我是個小人物,但心里有割舍不下的家國情懷。”高政清說,“古代戍邊將士身披甲胄,這件印著‘長城保護四個字的外套就是我的盔甲。”

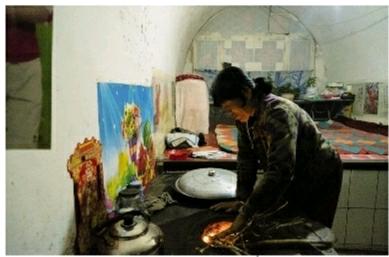

歷經風雨侵蝕、人為損壞,“九窯十八洞”遺址矗立無言,高政清觸摸墻體的手卻在顫抖。九窯十八洞是長城上十分壯觀的軍事堡壘之一。“上世紀六七十年代,生產隊和個人都沒有保護長城的意識,紛紛扒城磚,搬回去蓋學校、碹窯洞,甚至壘豬圈。”高政清哽咽著說,“現在一想起來就心痛。如果時光能倒流,我愿意拿性命去保護它。”上世紀八十年代,高政清開始自發研究和保護長城。2013年,他正式成為長城保護員。

高政清所在的偏關縣曾經位于游牧文明和農耕文明激烈碰撞的前沿。明代,蒙古各部頻繁襲擾王朝北部邊境,當時長城設九邊重鎮防守,其中山西鎮就駐防偏頭關。古人有詩贊曰:“雄關鼎寧雁,山連紫塞長。地控黃河北,金城鞏晉強。”偏關保留著北齊至明代不同歷史時期的長城多處,被稱為“中國長城博物館”。

猜你喜歡

銀潮(2021年8期)2021-09-10 09:05:58

金橋(2020年11期)2020-12-14 07:52:40

人大建設(2020年5期)2020-09-25 08:56:12

農村百事通(2020年11期)2020-06-27 14:05:13

作文周刊·小學一年級版(2016年42期)2017-06-06 22:20:27

全體育(2016年4期)2016-11-02 18:57:28

小天使·一年級語數英綜合(2016年5期)2016-05-14 12:21:05

科普童話·百科探秘(2015年6期)2015-10-13 07:21:18

科普童話·百科探秘(2015年9期)2015-09-22 07:36:52

科普童話·百科探秘(2015年8期)2015-08-14 07:13:06