玉米自交系和雜交種的抗倒伏能力鑒定與比較

白永新,張潤生,李 鵬,魏振飛,張建華

(山西省農業科學院玉米研究所,山西忻州 034000)

隨著耐密品種的推廣應用,玉米大田生產的密度在逐步提高,玉米倒伏已成為玉米生產中的主要問題之一[1],對玉米產量的影響越來越大。因此,如何提高玉米品種的抗倒伏能力,從現有品種中選出產量高、品質好、抗倒性強的品種是玉米新品種推廣應用的重要環節。玉米雜交種的抗倒性取決于父母本自交系的抗倒能力。培育優良的抗倒伏玉米品種需從自交系的源頭做起,了解鑒定玉米自交系的抗倒伏能力是培育優良品種的基礎[2]。鑒于此,筆者比較了107個玉米自交系及13個雜交種的抗倒伏能力,旨在為抗倒伏玉米品種選育提供參考依據。

1 材料與方法

1.1材料試驗參試材料為近年來課題組自主選育的自交系和引進的國內外優良自交系107份;山西省近年來大力推廣的玉米新品種13個,雜交種名稱為太玉339、登海618、利民33、華美368、強盛388、大豐26、先玉508、大豐30、先玉696、瑞普959、鄭單958、中地88、先玉335。

1.2方法

1.2.1自交系鑒定。試驗于2016年在山西省農業科學院玉米研究所試驗場進行。種植密度為7.5萬株/hm2,每個自交系種植5行,行長5 m,行距50 cm,面積12.5 m2。在玉米的灌漿末期,每個自交系分別隨機抽取5個樣本,在玉米穗位節位置應用YYD-1型莖稈強度測定儀,水平推植株,使其向側方傾斜30°時莖稈強度測定儀的抗拉彎強度讀數記錄作為莖稈抗倒伏能力的測定指標。同時觀察自交系的生育期,抗病性、基部節間長短、粗細進行綜合評判[3]。

1.2.2雜交種鑒定。每個品種設60 000、67 500、75 000株/hm2共3個種植密度,每品種每個密度種植10行,面積25 m2。抗倒伏能力的測定一般在玉米的灌漿末期,在玉米穗位節位置應用YYD-1型莖稈強度測定儀,水平推植株,使其向側方傾斜30°時的抗拉彎強度值[4-6],每個處理、每個品種分別隨機抽取5個樣本測定,求其平均值并比較。

2 結果與分析

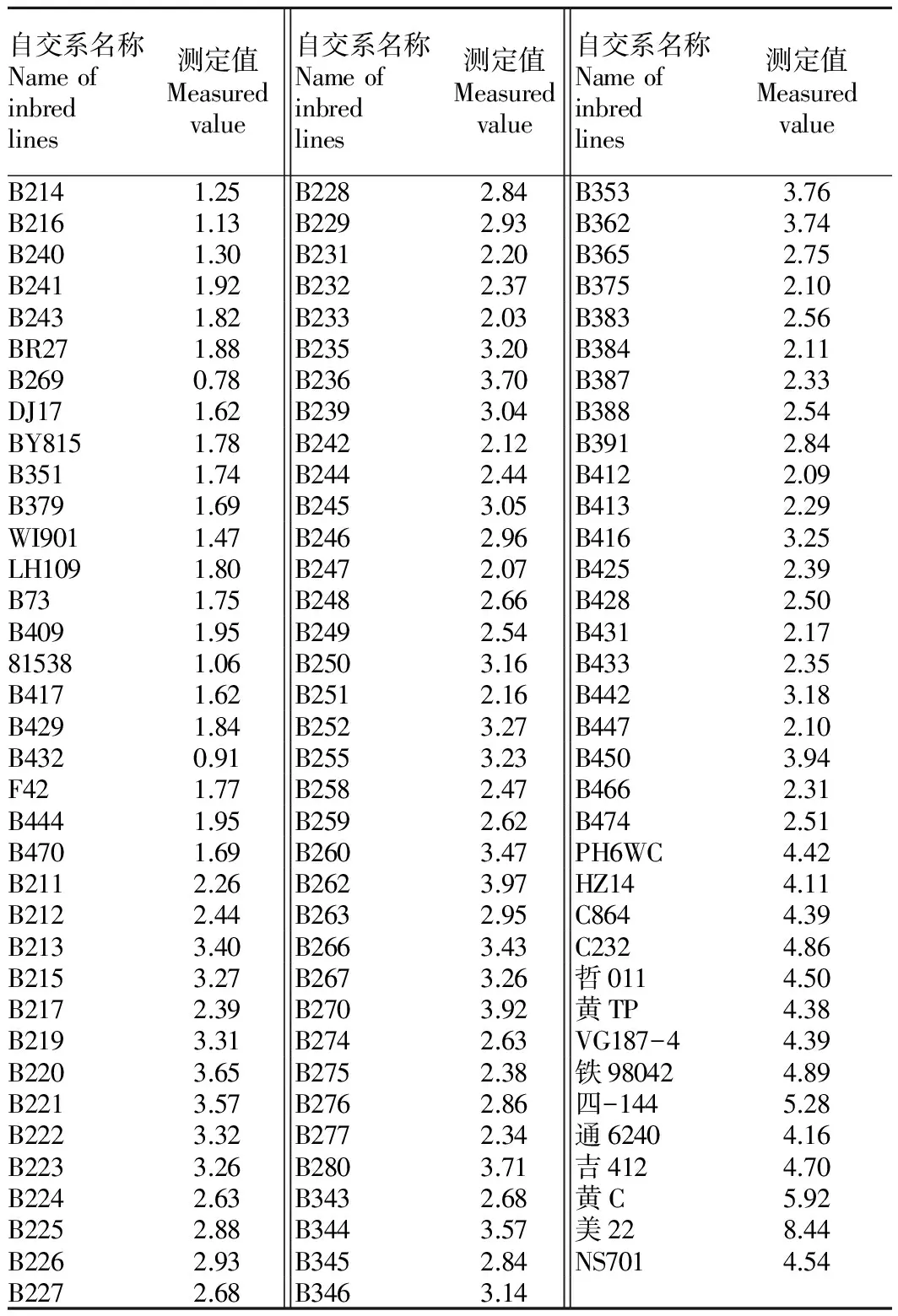

2.1自交系鑒定由表1可知,107個自交系抗拉彎強度的大小為0.78~8.44 kg,其中2.0 kg以下的有22個自交系,2.0~4.0 kg的有71個自交系,4.0 kg以上的有14個自交系。分別占總數的20.6%、66.3%、13.1%。107個玉米自交系在傾斜30°時抗拉彎強度的平均值為2.86 kg,抗拉彎強度值在4.0 kg以上的14個自交系名稱分別是美22、吉412、通6240、四-144、鐵98042、黃TP、哲011、黃c、C232、vg187-4、hz14、ph6wc、NS701、C864。這些系生育期較晚、基部節間較短、莖稈較粗、抗病性較好。其中的一些系育成了著名的玉米品種農大108、吉單27、先玉335、晉單33等,為我國的玉米生產做出了巨大的貢獻。

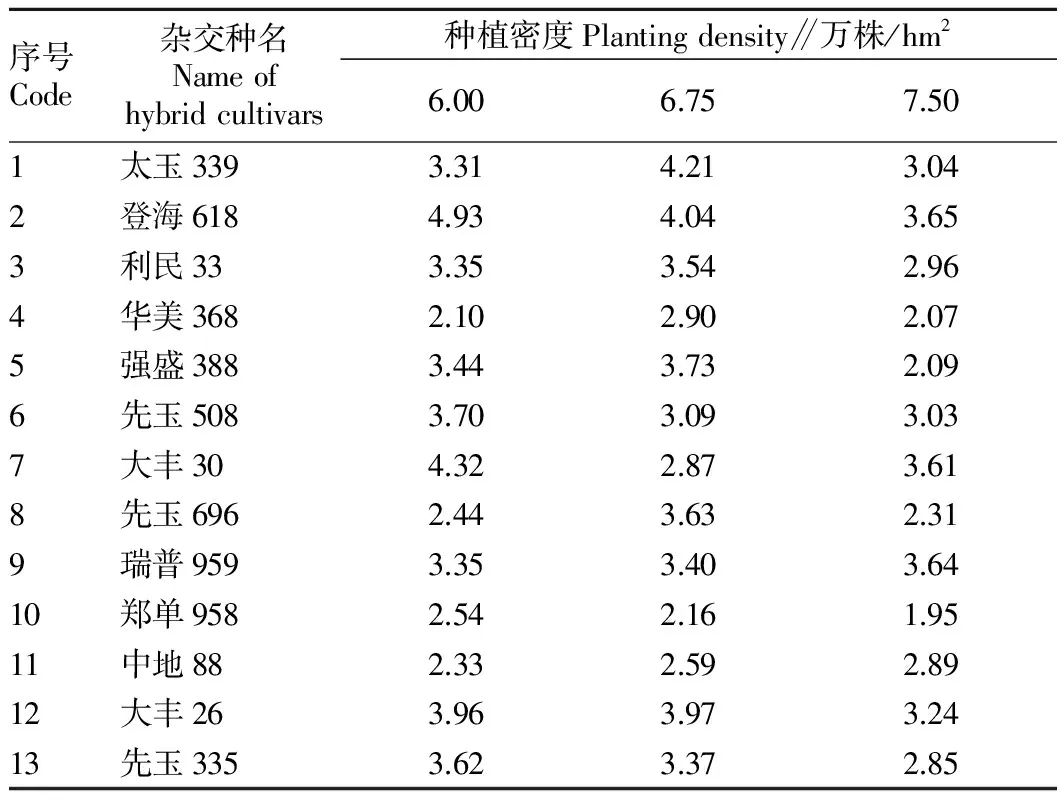

2.2雜交種鑒定由表2可知,種植密度為60 000株/hm2時,13個品種30°時抗拉彎強度為2.10~4.93 kg。抗拉彎強度較大的3個品種依次為登海618、大豐30、大豐26;最小的品種為華美368。13個品種抗拉彎強度平均值為3.34 kg。

種植密度為67 500株/hm2時,13個品種30°時抗拉彎強度為2.16~4.21 kg。抗拉彎強度較大的3個品種依次為太玉339、登海618、大豐26;最小的品種為鄭單958。13個品種抗拉彎強度平均值為3.35 kg。

種植密度為75 000株/hm2時,13個品種30°時抗拉彎強度為1.95~3.65 kg。抗拉彎強度較大的3個品種依次為登海618、瑞普959、大豐30;最小的品種為鄭單958。13個品種抗拉彎強度平均值為2.87 kg。

總體來看,登海618、瑞普959、大豐30、大豐26、太玉339抗倒性表現較好,與生產實際相吻合。

表1 107個玉米自交系30°傾角抗拉彎強度值比較

3 結論

試驗結果顯示,現有玉米自交系莖稈抗拉彎強度值較大的比例較少,抗拉彎強度值較小的比例也不多,近70%的系抗拉彎強度值居中。

一般抗倒性較好的自交系,傾斜30°時莖稈強度測定儀的抗拉彎強度值要達到2.0 kg以上;抗倒性達到高抗的標準,抗拉彎強度值需4.0 kg以上。抗倒性較好的系,基部節間較短、莖桿較粗;生育期早的系抗拉彎強度值相對小些。玉米自交系抗倒伏鑒定,參試系在灌漿后期或蠟熟期,在穗位節利用YYD-1型莖稈強度測定儀,水平推植株,使其向側方傾斜30°時的數值可作為抗倒伏鑒定指標,具體數值中抗要達到2.0~4.0 kg,高抗要達到4.0 kg以上。因此,抗拉彎強度值越高,抗倒伏能力越強。抗拉彎強度值與玉米自交系田間特征特性相結合,可作為玉米自交系抗倒伏能力強弱的依據。

表2 不同種植密度下玉米雜交種抗拉彎強度值比較

一般來說,玉米雜交種的抗拉彎強度值大于自交系的值。衡量雜交種的抗倒伏能力時,傾斜30°時抗拉彎強度值達到2.6 kg以上,可作為雜交種抗倒性的指標之一。

[1] 白永新,張潤生,李鵬,等.玉米品種抗倒伏關聯特性的鑒定[J].山西農業科學,2016,44(11):1592-1596.

[2] 賈志森,白永新.玉米自交系抗倒伏鑒定研究[J].作物品種資源,1992(3):30-32.

[3] 豐光,景希強,李妍妍,等.玉米莖稈性狀與倒伏性的相關和通徑分析[J].華北農學報,2010,25(S1):72-74.

[4] 豐光,劉志芳,李妍妍,等.玉米莖稈耐穿刺強度的倒伏遺傳研究[J].作物學報,2009,35(11):2133-2138.

[5] 劉小剛,馬飛前,王紅武,等.玉米莖稈穿刺強度遺傳研究[J].作物雜志,2014(4):27-31.

[6] 勾玲,黃建軍,孫銳,等.玉米不同耐密植品種莖稈穿刺強度的變化特征[J].農業工程學報,2010,26(11):156-162.