激光聯合氨甲環酸、谷胱甘肽及維生素C治療黃褐斑的臨床分析

李林燁 段妍

【摘要】目的:探討激光聯合氨甲環酸、谷胱甘肽及維生素C治療方法在黃褐斑患者中的應用效果。方法:選取我院2019年5月~2021年1月期間收治的94例黃褐斑患者作為研究對象,分為觀察組(激光聯合氨甲環酸、谷胱甘肽及維生素C治療)和對照組(氨甲環酸+谷胱甘肽+維生素C治療)各47例,比較兩組患者的治療效果。結果:觀察組患者的治療有效率(97.87%>80.85%,χ2=7.162)高于對照組(P<0.05),觀察組患者治療后的黃褐斑面積[(0.59±0.17)cm2<(1.74±0.52)cm2,t=14.411]以及黃褐斑顏色評分[(0.63±0.14)分<(1.23±0.50)分,t=7.922]低于對照組(P<0.05)。結論:黃褐斑的治療過程中,應用氨甲環酸、谷胱甘肽以及維生素C作為治療藥物,聯合應用激光治療方法,可以有效促進色斑的消退,恢復健康、美觀的皮膚狀態。

【關鍵詞】激光;氨甲環酸;谷胱甘肽;維生素C;黃褐斑

黃褐斑是一種頑固性皮膚病,常見、多發于女性,患者的面部出現色素沉著,逐漸形成色斑,導致其面部形象受損。黃褐斑的形成,與慢性疾病、內分泌失調、藥物的不良刺激等多方面因素有關[1]。在日常工作、學習和生活中,長期處于精神壓力大的狀態下,容易誘發黃褐斑。面部色斑對于患者外表形象的損害,給患者的日常生活、人際交往帶來諸多困擾,增加其心理壓力和心理負擔。黃褐斑的治療,主要以面部色斑的完全消退為目標,使面部皮膚恢復健康的狀態,改善其外表形象[2]。常規采取藥物治療,選擇氨甲環酸、谷胱甘肽及維生素C作為治療藥物,具有消除色素、減少色素的功效。通過藥物治療,可以在一定程度上促進色斑的消退以及皮損的修復,但是整體療效并不理想。除藥物治療之外,激光療法也是治療黃褐斑的有效手段,利用光熱解原理,在色素顆粒吸收激光能量后,發生氣化、粉碎,并由吞噬細胞清除,進而消除皮膚中的黑色素,進而促進色斑消退,該治療方法具有良好的安全性。在黃褐斑的臨床治療中,聯合應用藥物治療方法和激光療法,充分利用兩種治療方法的優勢,達到提升療效的作用,促進色斑的快速、良好消退,改善皮膚的健康狀態[3]。本研究選取我院2019年5月~2021年1月期間收治的94例黃褐斑患者作為研究對象,探討藥物治療聯合激光治療的應用療效,現報告如下。

1資料與方法

1.1一般資料

本組研究對象為我院2019年5月~2021年1月期間收治的94例黃褐斑患者,行分組對照研究(觀察組和對照組各47例)。觀察組中,男15例,女性32例,年齡23~57歲,平均年齡(37.55±6.38)歲。對照組中,男16例,女性31例,年齡21~58歲,平均年齡(37.94±6.22)歲。基本資料具有可比性(P>0.05)。

1.2方法

對照組(氨甲環酸+谷胱甘肽+維生素C治療):給予注射用氨甲環酸(浙江金華康恩貝生物制藥有限公司,國藥準字H20060098),靜脈滴注用藥(0.25g/次,2次/周),同時給予注射用谷胱甘肽(上海復旦復華藥業有限公司,國藥準字H20031265),靜脈滴注用藥(1.2g/次,2次/周),聯合應用注射用維生素C(上海上藥新亞藥業有限公司,國藥準字H31022829)靜脈滴注用藥(5.0g/次,2次/周)。

觀察組(氨甲環酸+谷胱甘肽+維生素C治療+激光治療):靜脈滴注氨甲環酸(0.25g/次,2次/周)+谷胱甘肽(1.2g/次,2次/周)+維生素C(5.0g/次,2次/周)的基礎上,實施激光治療。治療前,需要對患者的皮膚狀態(皮損程度、顏色、色澤、敏感度等),為激光治療的參數設置提供參考。在色斑部位,進行皮膚清潔、消毒。患者需要佩戴護眼裝置。應用M031-3A/2激光治療系統(歐之星激光設備有限公司),啟動點陣模式,實施激光治療(波長:694mm;點間距:200μm),先進行光斑反應測試(光斑:7.1mm×7.1mm)3~5min,觀察皮膚反應,皮膚狀態呈輕微發紅時,說明各項參數的合理性,可以持續進行激光治療。經過激光治療后,需要對治療部位皮膚進行冰敷處理,持續治療4次(1次/2周)。

兩組患者均持續治療8周。

1.3觀察指標

①臨床療效:根據色斑消退情況和皮膚狀態改善情況,評價黃褐斑患者的臨床治療效果,評價為顯效(色斑顏色消失,色斑消退面積≥90%)、有效(色斑顏色變淡,色斑消退面積為60~90%)、無效(色斑顏色明顯,色斑消退面積<60%),治療有效率=(顯效+有效)/n×100%。②治療恢復情況:在治療前后,檢測患者的黃褐斑面積,并對黃褐斑顏色進行評價(0~3分),分數越高,顏色越深。

1.4統計學處理

以SPSS19.0統計學軟件進行數據分析,計量資料用(±s)表示,采用t檢驗,計數資料用(%)表示,采用χ2檢驗,P<0.05表示差異有統計學意義。

2結果

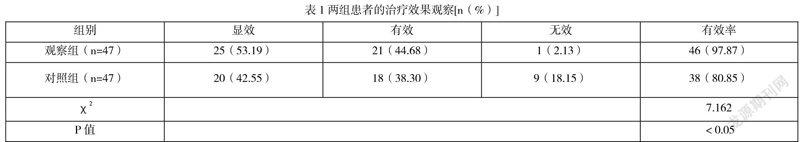

2.1兩組患者的治療效果

2.2兩組患者的治療恢復情況

3討論

黃褐斑患者的面部產生色素沉著斑塊,呈褐色,影響皮膚的美觀度,對于患者的面部外觀形象造成損害。在日光照射、內分泌紊亂、化學藥品刺激以及負面情緒等因素的影響,均會導致黑色素分泌增多、沉積[4]。在日常生活和人際交往中,受到黃褐斑的影響,患者往往會產生較大的心理負擔和精神壓力。

黃褐斑的治療,需要祛除誘發疾病發生的各類因素,減少日曬、化學藥品刺激以及負面情緒的影響。在此基礎上,采取舒敏、保濕等措施,用于恢復皮膚的屏障功能[5]。為了減少和消除色素,促進色斑的消退,可以采取藥物治療方法。應用氨甲環酸治療黃褐斑,該藥物具有抗纖溶止血的功效。在氨甲環酸的作用下,能夠對酪氨酸的代謝形成抑制,減少黑色素蛋白的合成,進而有效消除黑色素,促進色斑的消退。谷胱甘肽的應用,具有抗氧化的功效,可以有效減少色素沉著,達到美白、祛斑的功效[6]。在應用氨甲環酸、谷胱甘肽治療黃褐斑的基礎上,給予維生素C,能夠作用于氧化型色素,產生還原作用,促進黑色素的轉化,形成無色的物質,進而達到祛斑的效果。在黃褐斑的臨床治療中,應用氨甲環酸、谷胱甘肽及維生素C進行治療,可以在皮膚祛斑、美白等方面發揮一定的作用效果,但是整體療效不佳,難以徹底治愈病癥,治療后易出現復發情況[7]。

在氨甲環酸、谷胱甘肽及維生素C治療黃褐斑的基礎上,配合激光治療方法,有助于提升祛斑、美白效果[8]。黃褐斑的激光治療,主要利用光熱解原理。激光照射在色斑部位,所產生的能量被色素顆粒吸收,促進其膨脹、爆破,進而發生氣化,達到破壞黑色素的作用,將黑色素清除,可以獲得良好的治療效果[9]。激光治療的安全性高,治療過程中,患者并不會產生明顯的不適癥狀,同時可以避免對健康組織形成損傷。藥物治療和激光治療的聯合應用,可以有效提高黃褐斑的治療效果,促進色斑的快速消退,進而改善皮膚外觀[10]。

本組研究結果顯示,經過激光聯合氨甲環酸、谷胱甘肽及維生素C治療后,97.87%的觀察組患者治療有效,顯著高于接受氨甲環酸、谷胱甘肽及維生素C治療的對照組(P<0.05)。由此可見,氨甲環酸、谷胱甘肽及維生素C治療黃褐斑的基礎上,聯合應用激光治療,可以有效提高疾病的治療有效率。觀察組患者在治療8周后,黃褐斑面積由(4.07±1.59)cm2縮小至(0.59±0.17)cm2,黃褐斑顏色評分由(2.81±0.50)分降低(0.63±0.14)分,顯著優于對照組(P<0.05),充分反映出激光治療聯合藥物治療(氨甲環酸+谷胱甘肽+維生素C)在祛斑、美白方面的優勢作用。

綜上所述,應用氨甲環酸、谷胱甘肽及維生素C治療黃褐斑,可以有效祛除色斑。聯合應用激光治療,可以加快色斑的消退,恢復皮膚的健康狀態,改善患者的面部外觀形象,減少黃褐斑對于患者日常生活的干擾和影響。

【參考文獻】

[1]何家俊.口服氨甲環酸片輔助治療黃褐斑的效果及安全性分析[J].中國繼續醫學教育,2021,13(21):132-135.

[2]秦蕊,張苗.Q開關1064nm激光聯合光子嫩膚治療黃褐斑效果觀察[J].皮膚病與性病,2021,43(03):396-397.

[3]胡文韜,蔣宜芳,曾義燕,等.755 nm皮秒激光聯合超分子水楊酸對女性黃褐斑患者MASI評分及生活質量的影響[J].中國醫療美容,2021,11(06):81-84.

[4]陳玲娜,王亮,鄧永瓊,等.755nm皮秒激光聯合中胚層修復治療黃褐斑療效觀察[J].中國美容醫學,2021,30(05):82-86.