基于熱力學和電化學原理厘清反應的競爭問題

金劍鋒

摘要:銀離子與碘離子反應生成碘化銀沉淀是中學化學中的基本反應。從化學熱力學和電化學原理的視角,對銀離子能否氧化碘離子進行了理論分析。在此基礎上提出銀離子和碘離子發生氧化還原反應的條件,并進行了實驗設計和實驗驗證。

關鍵詞:化學熱力學;電化學;氧化還原反應;理論分析 ;實驗驗證

文章編號:1005–6629(2017)12–0081–03 中圖分類號:G633.8 文獻標識碼:B

1 問題的提出

鹵素離子的檢驗是中學化學中的常見知識點。在水溶液中,Cl-、Br-、I-都能分別與Ag+反應,生成難溶于水和稀硝酸的白色AgCl、淡黃色AgBr和黃色AgI沉淀。實驗室常用硝酸銀溶液和稀硝酸來檢驗Cl-、Br-和I-[1]。在大學無機化學教材中也提到,“在AgNO3溶液中加入鹵化物(除氟化物外)生成AgCl、AgBr和AgI沉淀”[2]。絕大多數化學教師都將該知識點定位于教學目標分類中的識記層次,在教學中往往輕描淡寫,從未對此產生過懷疑,更別提深入研究了。

3 實驗設計和驗證

3.1 實驗設計

通過上述理論分析發現,Ag+和I-由于沉淀反應的發生,阻礙了氧化還原反應的進行。那么如果我們能夠設法阻止Ag+和I-的沉淀反應的發生,那么Ag+和I-的氧化還原反應是否能夠實現呢?

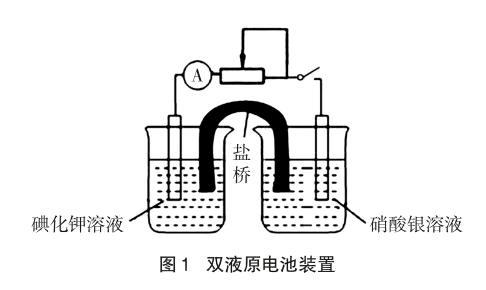

該實驗設計的關鍵就是設法阻斷Ag+和I-的直接接觸,我們不妨把硝酸銀溶液和碘化鉀溶液分別盛裝于兩個不同的燒杯中,這樣可確保Ag+和I-不直接接觸。但是我們還要設法實現Ag+和I-間的氧化還原反應,設計成雙液原電池裝置應該就是一個很好的手段,它可以使氧化反應和還原反應分別在原電池的兩極發生,同時又確保兩極的電解質溶液不直接接觸。我們用靈敏電流計來檢驗反應過程中產生的電流,在電路中接上一個滑動變阻器調節電阻,以確保實驗安全。基于上述思考,設計實驗裝置,如圖1:

3.2 實驗驗證

3.2.1 實驗儀器和試劑

100mL燒杯3只、試管2只、鹽橋1根(稱取瓊脂2g放入100mL飽和KNO3溶液中,浸泡片刻,再緩慢加熱至沸騰,待瓊脂全部溶解后稍冷,將瓊脂溶液倒入洗凈的U型管中,直至溶液與U型管的上口齊平,注意管中不能有氣泡,冷卻到室溫即凝固成凍膠固定在管內)、靈敏電流計(量程100μA)1只、滑動變阻器(100Ω 1A)、電鍵1只、石墨電極2根、導線2根、膠頭滴管1只、1.0mol/L的AgNO3溶液100mL、1.0mol/L的KI溶液200mL、淀粉溶液1瓶

3.2.2 實驗操作

按照實驗裝置圖連接好實驗裝置,將滑動變阻器電阻調至最大值處,向兩只燒杯中分別加入AgNO3溶液和KI溶液各80mL。向第三只燒杯中加入80mL KI溶液,直接放置于空氣中。向前兩只燒杯中插入鹽橋,合上電鍵,調節滑動變阻器,注意觀察靈敏電流計指針是否偏轉、KI溶液中的顏色變化以及石墨電極的變化。一段時間后,用膠頭滴管分別吸取兩只盛放KI溶液燒杯中的液體,將其分別滴入盛有淀粉溶液的試管中,觀察顏色變化。

3.2.3 實驗現象和結論

合上電鍵,調節滑動變阻器,直至發現靈敏電流計指針發生偏轉,如圖2,說明該裝置已經構成了原電池。3分鐘后,KI溶液開始變黃,隨后溶液黃色逐漸加深,5分鐘后取出其中的溶液滴入盛有淀粉溶液的試管中,淀粉溶液立即變藍。同時取直接放置在空氣中的KI溶液,也滴入盛有淀粉溶液的試管中,淀粉溶液沒有變藍。經對照實驗,說明原電池裝置中確實生成了I2單質,而且排除了空氣中氧氣氧化的影響。30分鐘后,可觀察到置于AgNO3溶液中的石墨電極表面出現少許光亮,6小時后,可看到石墨電極表面有大量的銀白色物質析出,如圖3,可斷定反應中生成了單質Ag。根據上述實驗現象,可以得出結論:在上述實驗過程中,當我們有效地阻止了Ag+和I-的直接接觸,即可發生氧化還原反應,從而我們的理論分析和實驗設想都得到了有力的實驗證實。

4 結語

教師是一個專業化的職業,教師的職業行為首先要以專業知識和理論為依據。教師對于學科知識的完整把握和不斷更新是成為一名優秀教師的必要條件。盡管大多中學化學教師是從化學教育專業畢業的,在大學時期學習了比較系統的化學知識和化學理論。然而在踏上教師崗位,經歷了一段時間的教師生涯以后,仍然需要不斷地將學科知識回爐,以更精湛嫻熟的學科知識和理論來武裝我們的頭腦,這樣我們才能更好地駕馭中學化學教學,不偏聽、不盲從。此外,我們還要不斷地追蹤化學科學的發展,了解化學發展的新知識、新理論、新方法和新成就,以便我們建立不斷更新的知識結構,形成開放科學的思維方式,這無疑將有助于我們更好地勝任中學化學教學,不懈怠、不落伍。

參考文獻:

[1]王祖浩主編.普通高中課程標準實驗教科書·化學1(必修)[M].南京:江蘇教育出版社,2012:47.

[2][3][7]北京師范大學等.無機化學(下冊)(第4版)[M].北京:高等教育出版社,2002:714,705,796.

[4][5][6]北京師范大學等.無機化學(上冊)(第4版)[M].北京:高等教育出版社,2002:421.

[8]傅獻彩,沈文霞,姚天揚編.物理化學(下冊)(第4版)[M].北京:高等教育出版社,2002:601.endprint