深基坑圍護位移及沉降監測中曲線回歸分析法的運用技術

石濤

摘要: 在進行深圳市前海自貿區供冷站房基坑開挖及基礎施工期間,對深基坑的圍護結構及周邊道路、建筑進行了位移、沉降及應力等的監控量測。并對監測的數據進行了曲線回歸分析及預測,以便及早發現隱患,及時采取措施。進行曲線回歸分析時對數據處理的技術方法進行了創新,大幅減少了計算的工作量,對其它進行監測工作的技術人員起到很好的借鑒作用。

Abstract: During the excavation and foundation construction of the foundation pit of the Qianhai Free Trade Zone in Shenzhen, the monitoring and measurement of the excavation structure and surrounding roads and buildings of the deep foundation pit were carried out. And curve regression analysis and prediction were carried out for the monitoring data, in order to early detect the hidden dangers, and take timely measures. In the process of curve regression analysis, the technical method of data processing is innovated, which greatly reduces the computational workload and makes a good reference for other technical personnel who carry out monitoring work.

關鍵詞: 深大基坑;監控量測;曲線回歸;技術創新

Key words: deep foundation pit;monitoring measurement;curve regression;technological innovation

中圖分類號:TV551.4 文獻標識碼:A 文章編號:1006-4311(2017)35-0124-03

0 引言

隨著社會的發展及人民生活水平的不斷提高,城市大量建設高層及超高層的建筑物,通常高層及超高層建筑的施工時對應著深大的基坑,而深基坑的圍護結構不僅要承受周邊的巨大土體壓力,且通常深基坑周邊環境復雜,緊鄰其它高大建筑、密布管線及坑旁道路的行人車輛密集。一旦出現地面開裂、圍護結構坍塌等事故,勢必造成重大經濟損失及巨大的社會影響,所以在基坑開挖及基礎結構施工期間,需對圍護結構的沉降及水平位移等進行監測,以確保施工安全及周邊建(構)筑物的安全,同時也是評估及調整圍護結構設計的必要手段。但監測不能僅僅是為了發現當前存在的問題,還需對監測所得數據的未來趨勢進行預測及判斷,針對可能的隱患及風險預先采取有效的預防及控制措施,為進一步優化圍護結構及保障施工安全提供可靠及翔實的理論依據。

1 工程簡介

本項目為獨立區域供冷站房,位于深圳市前海自貿區,廣深沿江高速與聽海路交叉口西南側,場地西北側臨近前海灣海,設有邊防警衛駐地,東北側毗鄰沿江高速匝道,西南側臨鏟灣渠,東南側為綠化及喬木叢。場域地現狀為綠化場地,均有植被覆蓋。

擬建工程為獨立區域供冷站房,為全埋地下室建筑,局部有高出地面1~2層建筑。整體擬設1~2層地下室,2層地下室底板絕對高程約-16m,相對標高±0對應高程6.58m,基坑開挖深度最大約23m。結構體系為框架結構。開挖面積約11033m2。

本場地以前位于鯉魚門養殖場內,以蟹、蝦養殖池為主。原始地形高程范圍為0.20~1.50m。2010年前后場地進行大規模填海造陸,成為現狀陸域雛形,由于人為填土成分的不均勻性及厚度不一,淤泥土層局部區域被完全擠出,部分區域尚存在較厚的淤泥土層,由此形成了厚薄不均、性質各異的上部地層,工程條件復雜。

本項目基坑采用“咬合樁+內支撐”的支護方案。咬合樁樁徑1.2m,樁身混凝土為C30(水下)分兩序施工,一序樁(素樁)采用緩凝混凝土灌注。二序樁(葷樁)為鋼筋混凝土樁,在相鄰的2序樁施工之后初凝之前進行施工。樁頂設連通冠梁,圍護結構于冠梁處設第一道鋼筋混凝土支撐,以下每隔5m設一道,共4道。

因基坑圍護工程涉及巖土工程及結構工程,其綜合性強,影響結構安全的因素非常多,且目前的圍護結構計算理論尚未完善,設計中運用較多是個體經驗和地方經驗,因此,施工期間進行圍護結構的沉降、變形等的監測和對監測數據的分析及反饋,對確保施工期間基坑及周邊建(構)筑物的安全、完善圍護結構的設計是非常必要的。

2 監測方案

2.1 監測項目及監測點的布置

本項目基坑采用明挖形式,基坑整體為寬62m,長178m的長方形形狀。根據相關規范,本工程針對基坑支護需進行的監測項目包括:基坑頂沉降監測、坑頂水平位移監測、地下水位監測、支護樁樁身深層水平位移;針對周邊地下管線和道路進行的監測項目包括管線和道路沉降監測、管線的變形差等、針對橋梁樁基進行深層土體水平位移、橋樁樁頂水平位移及沉降監測。

監測布置方案如下:

①深層土側向位移監測。以測斜管及測斜儀量測,在基坑長邊每側等距布置6個監測點,短邊等距布置3個監測點。共設置18個點。endprint

②冠梁變形及位移監測。設置位置與深層土側向位移監測的測點相同,也為18個點。

③支撐混凝土軸力監測。其設置了9個點,分別為最外側兩處支撐及中間每間隔1處支撐設1個點。

④水位及孔隙水壓力監測。在基坑長邊每側等距布置4個監測點,短邊等距布置2個監測點。共設置12個點。

⑤道路及管線沉降監測,在周邊道路上布置26個監測點,監測點間距為10m。

⑥橋梁等周邊建筑物水平位移及沉降。在高速匝道橋橋墩上共設置了5個監測點。

2.2 各項目監測警戒值及檢測頻率

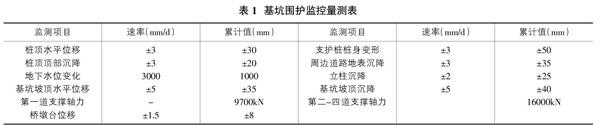

各項目監測警戒值及檢測頻率如表1所示。

3 沉降值回歸計算及預測

通過監測,可以隨時了解監測項目的變化情況,將監測值與警戒值進行對比分析,以判斷基坑是否處于安全狀態下,及是否需進行參數調整或采取保護措施。但為了進一步對可能發生危及圍護結構本身及周圍環境安全的隱患進行及時、準確的預測,確保基坑結構及周邊建(構)筑物的安全。預測工作需采取數學方法對監測數據進行回歸分析,得出監測數據中各變量的函數關系,然后根據函數關系對某變量在未來某時點的值進行預測,從而評估某變量未來可能出現的安全問題,以便及時采取措施,預防安全問題的出現。

通常采用最小二乘原理對監測數據進行回歸分析,但此方法計算過程繁瑣,面對眾多監測項目的巨量數據,計算工作無疑是非常費時費力的。本項目總結、創新了一套簡單易行,方便快捷的回歸計算方法,大幅度降低了回歸分析的計算工作量。以下以圍護結構頂水平位移中的S7點監測值為例,詳細說明了本項目進行回歸分析的方法,S7測點的圍護樁頂結構水平位移監測記錄表見表2。

將表2的數據導入Excel表,利用其圖表功能,以施工時間作為X軸,圍護結構水平位移變形量為Y軸繪制的S7監測點的“樁頂水平位移—時間曲線”如圖1所示。

由公式(4)、(5)可看出,在使用手工方法計算的情況下,計算量無疑是非常大的,為了減輕計算工作量,本項目創造性地運用了電子表格(Excel)強大的運算功能、制圖功能進行監測數據的自動計算及回歸曲線圖的自動繪制。本項目創新的回歸計算方法及步驟如下:

①將表2的監測數據導入Excel軟件,編輯計算公式進行表3中其它部分相應數值的自動計算。

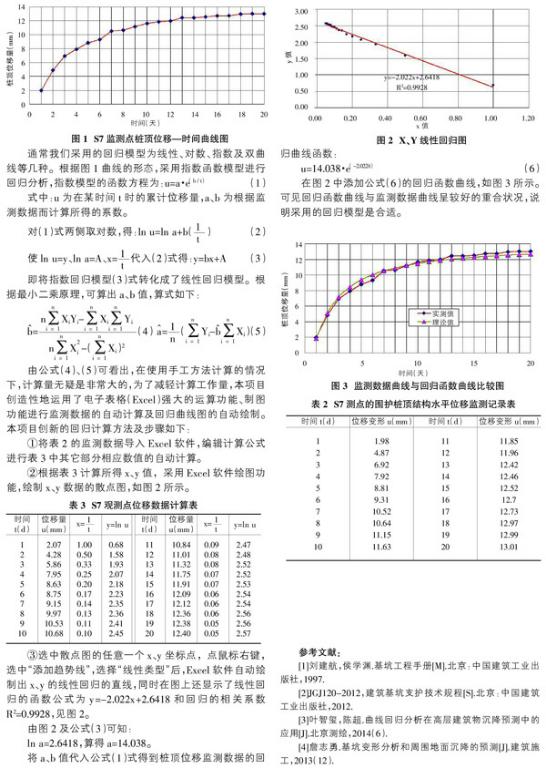

②根據表3計算所得x、y值,采用Excel軟件繪圖功能,繪制x、y數據的散點圖,如圖2所示。

③選中散點圖的任意一個x、y坐標點,點鼠標右鍵,選中“添加趨勢線”,選擇“線性類型”后,Excel軟件自動繪制出x、y的線性回歸的直線,同時在圖上還顯示了線性回歸的函數公式為y=-2.022x+2.6418和回歸的相關系數R2=0.9928,見圖2。

在圖2中添加公式(6)的回歸函數曲線,如圖3所示。可見回歸函數曲線與監測數據曲線呈較好的重合狀況,說明采用的回歸模型是合適。

4 采用回歸函數對樁頂水平位移情況進行預測及分析

將公式(6)的t變量值取無窮大時,得到u=14.038mm,即為該樁頂的最終也是最大水平位移值為14.038mm,小于監測方案所規定的警戒值22.5mm。表明在基坑開挖及基礎施工期間,S7點始終處于安全的狀態,所采用圍護設計方案是科學可行,安全穩定的。

5 結束語

①本文通過指數函數的回歸模型對本項目圍護結構的水平位移數據進行了分析及預測,其預測結果與監測的實際數據較為吻合,表明所采用回歸模型時正確的。②雖本項目采用了指數函數作為回歸模型,但具體項目要根據具體實測數據的曲線形狀來選擇,否則得不到正常的預測結果。正確選用回歸模型可確保較為準確地掌握了建筑物的變形及位移趨勢,為施工安全提供保障。③監測工作要有計劃的進行,嚴格按照有關規定執行。因基坑的施工是一個較長時間的動態過程,只有按計劃及時保證觀測,才能發現隱患,及時采取控制措施。

參考文獻:

[1]劉建航,侯學淵.基坑工程手冊[M].北京:中國建筑工業出版社,1997.

[2]JGJ120-2012,建筑基坑支護技術規程[S].北京:中國建筑工業出版社,2012.

[3]葉智璽,陳超.曲線回歸分析在高層建筑物沉降預測中的應用[J].北京測繪,2014(6).

[4]詹志勇.基坑變形分析和周圍地面沉降的預測[J].建筑施工,2013(12).endprint