揭秘生物鐘

于強

三位獲獎者發現了世界上第一個生物鐘基因,自此之后,晝夜節律生物學已經發展成為一個廣泛而高度活躍的研究領域,對人類的健康和幸福有著重要影響

北京時間10月2日下午5點30分,2017諾貝爾生理或醫學獎評選結果揭曉。諾貝爾獎委員會宣布,將此獎項頒發給美國遺傳學家杰弗里·霍爾(Jeffrey C.Hall)、邁克爾·羅斯巴殊(Michael Rosbash),以及邁克爾·楊(Michael W.Young)(圖1)。這三位科學家深入鉆研了生物鐘,并且闡釋了其內在的原理。

生物鐘無處不在

生物鐘或者說生物節律、生物周期等都有一個相似的涵義,即生物甚至自然萬物的行為都按一定的周期和規律在運行。它是生物體內一種無形的“時鐘”,實際上是生物體生命活動的內在節律。它是由生物體內的時間結構序所決定,大多數生物有機體對于環境變化會作出預測和適應。

公元4世紀,在亞歷山大大帝手下服務的船長安德羅斯申尼斯(Androsthnenes)指出羅望子樹樹葉的運動有晝夜差別。1729年,法國天文學家讓一雅克·道托思-麥蘭(Jean-Jacques d'0aous de Mairan)用含羞草做實驗,觀察其葉片和花的變化,將它放置在全暗處一段時間,葉片仍然有張有合,不依賴陽光,但他當時沒敢提出植物的晝夜節律是內在的。達爾文也研究過植物的節律,并提出晝夜節律的可遺傳性。常見的向日葵好像圍繞陽光的方向轉向,但通過紅外照相機可以看到向日葵朝向東方的行為早于日出,所以也是內在節律所驅動。晝夜節律并不依賴于地球自轉:放到太空,節律照常。

不只是植物,動物和人類也同樣擁有生物鐘。到了20世紀初,研究人員開始研究人的生物鐘。德國柏林的醫生威廉-弗里斯和奧地利心理學家赫爾曼·斯瓦波達宣稱,人的體力存在著一個從出生之日起以23天為一周期的“體力盛衰周期”;人的情感和精神狀況也存在著一個從出生之日起以28天為一周期的“情緒波動周期”。20年后,奧地利的阿爾弗雷德·泰爾其爾教授也聲稱發現了人的智力存在著一個從出生之日起以33天為一個周期的“智力強弱周期”。后來人們稱這三人的發現為“人體生物三節律”,即PSI周期(Physical、Sensitive和Intellectual的縮寫)。

揭開生物鐘的真相

一百多年來,科學家們因研究果蠅而獲1933、1947、1995和2011年四次諾貝爾獎。而2017年,生物鐘的研究讓果蠅再度引人矚目。地球上的生命都適應了這顆星球的自轉,包括人類在內的各種生物都擁有一個內在的生物鐘來幫助其預測和適應一天的規則節律。今年的三位諾貝爾獎得主通過研究果蠅,弄清了生物鐘究竟是如何運作的,并最終分離出一個控制生物正常晝夜節律的基因。

1984年,在美國波士頓布蘭迪斯大學的杰弗里·霍爾和邁克爾·羅斯巴殊團隊,以及來自洛克菲勒大學的邁克爾·楊團隊,各自獨立地從果蠅體內克隆(分離和提取)出了周期(Period)基因(簡稱“Per基因”),并且把這個基因編碼產生的蛋白稱為Per蛋白。

他們發現,在夜晚Per蛋白會在果蠅體內積累,到了白天又會被分解。由此,Per蛋白會在不同時段有不同的濃度,以24小時為周期增加和減少,與晝夜節律驚人地一致。為何Per蛋白會在24小時周期內呈現不同的濃度并循環往復呢?

霍爾和羅斯巴殊提出了一個假說來解釋。Per蛋白可以讓Per基因失去活性,即Per蛋白與Per基因形成了一個抑制反饋的環路,Per蛋白可以抑制基因合成自己,這就形成了Per基因一個連續而循環的24小時節律。當Per基因有活性的時候,可以合成Per信使RNA,后者進入細胞質后開始合成Per蛋白。隨后,Per蛋白進入細胞核,逐漸積累,抑制Per基因的活性,使其生產Per蛋白減少。這樣就產生了一個抑制性的反饋機制,形成了晝夜節律。

那么,它們是如何進入細胞核的?這個問題通過邁克爾·楊的研究獲得了圓滿解釋。1994年,邁克爾·楊發現了第二個節律基因,稱為Tim基因。Tim基因可以編碼Tim蛋白,后者可以與Per基因產生的Per蛋白相互結合,共同起作用,形成生物節律。邁克爾·楊在實驗中發現,Tim蛋白會結合到Per蛋白上,然后兩種蛋白一起進入細胞核,并且在那里抑制Per基因的活性。

上述研究提示了細胞中Per蛋白水平周期性上升和下降的機理,但是還是沒有解釋清楚為何這種周期是24小時。后來,邁克爾·楊的又一項研究揭開了其中的奧秘,他發現了又一個生物鐘基因,稱為DBT基因,這個基因編碼DBT蛋白,DBT蛋白又可延遲Per蛋白的積累,因此,讓Per蛋白增加和減少的周期固定在24小時左右。

1994年,在美國芝加哥北郊西北大學工作的日裔科學家高橋(Joseph S Takahashi)用老鼠做實驗,發現了哺乳動物的生物鐘基因,才比較完整地解釋了人和動物的生物鐘,也比較清楚地說明,人和動物的生物鐘是由Clock基因和蛋白、Per基因和蛋白、Tim基因和蛋白、DBT基因和蛋白這4種基因和蛋白共同作用,形成了動物和人24小時的生物鐘。

三位諾獎得主的這一重大發現,奠定了生物鐘關鍵的機制基礎。受到他們的鼓舞和啟發,更多人投身其中,大量的生物鐘基因被發現。

生物鐘與人體健康

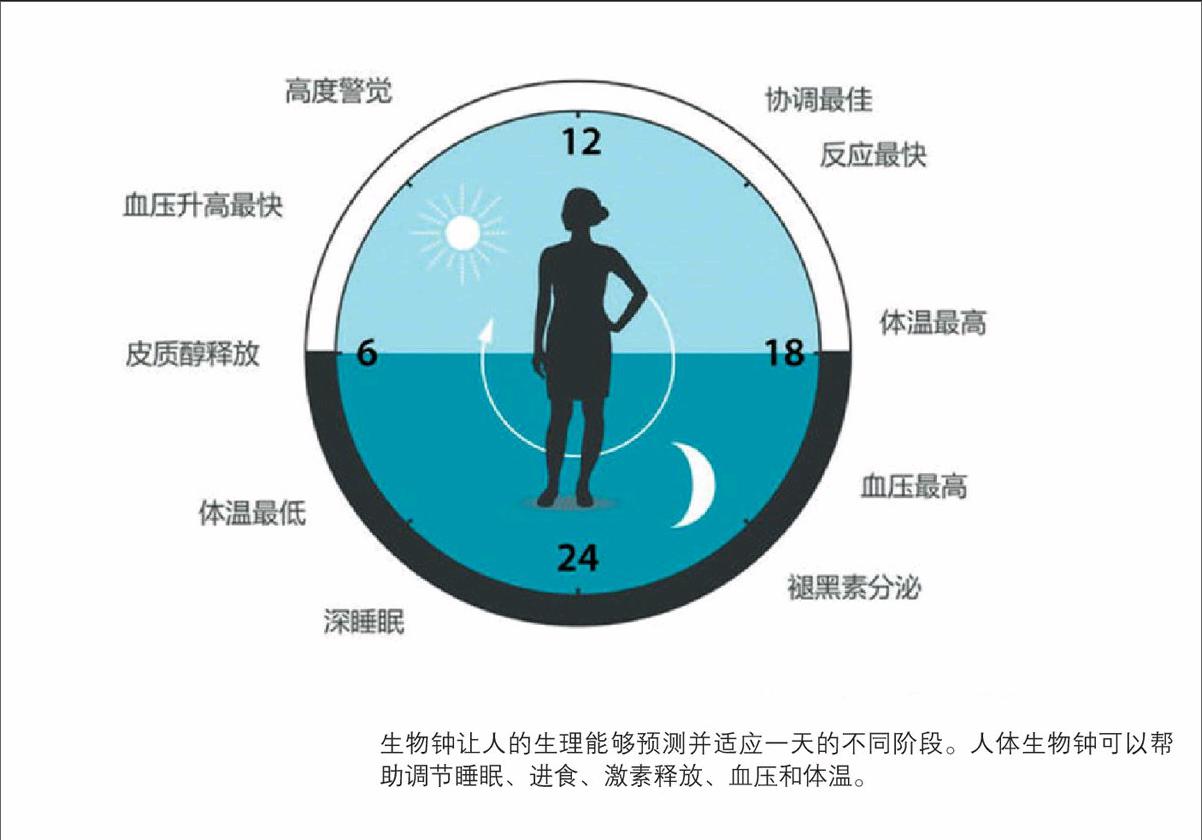

人的生物鐘就是人體內隨時間作周期變化的生理生化過程、形態結構以及行為等現象。人體內的生物鐘多種多樣,人體的各種生理指標,如脈搏、體溫、血壓、體力、情緒、智力等,都會隨著晝夜變化作周期性變化。例如,體溫早上4時最低,下午6時最高,相差有1℃多。生物鐘涉及我們復雜生理機制的多種方面。我們的大部分基因都受到生物鐘的調節,因此,一個精心校準過的晝夜節律會調整我們的生理機制來適應一個晝夜內的不同階段(圖2)。

生物鐘讓我們的生理能夠預測并適應一天的不同階段。我們的生物鐘可以幫助調節睡眠、進食、激素釋放、血壓和體溫。

我們的生物鐘以非同尋常的精密程度,使我們的生理機制適應每天截然不同的各個時段。生物鐘調控著一些關鍵機能,如行為、激素水平、睡眠、體溫以及新陳代謝。例如,到了夜晚,人大腦中的松果體分泌褪黑激素增多,可以幫助人安然入睡,但在白天褪黑激素分泌減少,又讓人以飽滿的精神去工作。而且,褪黑激素也能調整時差、緩解壓力、解決情緒失調,并且是一種很強的抗氧化物,能中和并清除自由基。所以褪黑激素也被視為一種生物鐘。

生物鐘的正常工作對人的健康起著重要作用。當我們所處的外部環境與我們體內的生物鐘出現不匹配的情況時,我們的身體狀況就會馬上反應出不適,比如乘機穿越數個時區導致的時差。

當我們的生活方式與生物鐘出現偏差時,我們患各種疾病的風險也會隨之增加。生物鐘失調會導致失眠、體乏、抑郁、免疫功能低下,甚至產生包括腫瘤在內的各種疾病。例如,糖尿病就被發現與生物鐘有關。流行病學的研究發現,三班倒工人患2型糖尿病的幾率比一般人高。研究人員發現,褪黑激素與2型糖尿病的發病有關,原因在于與這種激素有關的基因出現了變體。

研究還發現,重度抑郁癥自殺患者腦內的生物鐘基因表達明顯異于常人,輪替班工人患腫瘤的風險大與組織器官內的生物鐘紊亂有關。人類的心臟病突發、哮喘發作和關節炎疼痛的時間等都呈現了24小時的節律,包括目前人們關注的腸道菌群也受到生物鐘的調控,當然這些過程很多都是相互作用的。

生物鐘的潛在應用

自從三位獲獎者做出這些開拓性的發現以來,晝夜節律生物學已經發展成為一個廣泛而高度活躍的研究領域。通過研究生物鐘,目前已產生了時辰生物學、時辰藥理學和時辰治療學等新學科。可見,研究生物鐘在醫學上有著重要意義,并對生物學的基礎理論研究起著促進作用。從美國東部到美國西部,因為跨越多個時區,時差可能會對NBA籃球運動員的競技水平帶來明顯的負面影響,而球隊經理們很樂意找到快速應對滯后生物鐘的方法。

宇航員到地球以外的星際空間去,也需要調整自己的生物鐘。此外,什么方法可以讓士兵快速地調整生物鐘,適應戰地環境,縮短睡眠時間,甚至一直保持清醒,打造超級戰士,世界各國的軍方也非常感興趣。

還有研究發現,農藥在不同的時段使用,殺蟲效果也會不同。因為昆蟲的抵抗力同樣也受生物鐘的影響。這些都是生物鐘研究成果的潛在應用,是生物鐘藥物的商業市場之一。