產業精準扶貧中的基層實踐:策略選擇與雙重約束

孫德超 曹志立

摘 要: 隨著我國脫貧攻堅工作的逐步深入推進,產業精準扶貧已經成為精準扶貧工作的關鍵性手段。掌握作為扶貧主導力量的基層政府在產業精準扶貧實踐中的策略選擇傾向,對于進一步提升產業精準扶貧的效益至關重要。本文以國家級貧困縣A縣的調查為例,考察了產業精準扶貧中基層政府的策略選擇及其形成機理。研究發現,基層政府的產業精準扶貧實踐策略,主要包括經營模式的重組整合,扶貧項目類型以數量取勝;存量依賴式的產業選擇,注重典型項目打造;簡化取向的扶貧產業鏈培育,積極推動“短平快”項目發展;嚴格項目和資金的扶貧用途。基層政府推進產業精準扶貧的行為,受到項目制和科層制的雙重結構形塑,也即多重目標捆綁下“項目制”的首尾管控和過程閉合以及科層組織的任務迎檢和部門沖突。

關鍵詞: 產業精準扶貧;基層政府;項目制;科層制

中圖分類號:F32;F113.9 文獻標識碼: A 文章編號:0257-5833(2018)12-0003-11

一、問題的提出

自精準扶貧戰略實施以來,產業扶貧備受國家重視。2016年11月發布并實施的《“十三五”脫貧攻堅規劃》強調,“堅持精準幫扶與區域整體開發有機結合”,產業扶貧作為“打贏脫貧攻堅戰”的重要方略被提出。在邁向全面建設小康社會的新時期,產業扶貧的作用和地位更加凸顯。從中央專項扶貧資金對于脫貧攻堅的政策支持來看,預算安排扶貧資金補助地方部分從2015年的460.9億元增至2017年的860.95億元,增幅達86.8% ,其中,新增資金重點用于產業扶貧。可見,通過產業帶動的方式扶持貧困地區經濟社會發展、實現脫貧,已經成為國家推進精準扶貧工作的關鍵性手段。

國家以專項資金形式下達的農村產業扶貧資金逐年增加,在這種項目制運作中,基層政府的作用尤為重要。對此,學術界從不同視角進行了效果分析與原因闡釋。一方面,從農業產業扶貧項目的效果來看,基層政府在項目推進中發揮著重要的作用,展現出不同的行為面向。另一方面,關于扶貧項目在基層政府的落實過程中會產生目標與結果的“易位”,一些研究從項目制與科層制的視角對項目的執行邏輯給出了深入的闡釋。

統觀而言,已有研究對于項目申請、審批等流程給予了剖析,指出其中存在的不規范和政府決策的逆向選擇問題。單個項目可能部分地存在一些問題,但從地方尤其是基層政府而言,隨著貧困縣被賦予更大的統籌扶貧項目和資源分配權,在項目分配的結果上呈現出何種效果或狀態,現有研究仍顯不足。基層政府能否發揮項目制下的自主性?抑或基層政府的行動更加規范,將目標錨定在產業體系構筑和收益分配并帶動扶貧上?對于基層扶貧結果的原因解釋,不論是項目強化集權的控制論,還是項目受制于地方自主性的反控制論,都或多或少地蘊含著項目失敗的隱性假設,認為項目制與科層制之間具有互斥性。應該看到,在我國央地關系及其政策執行體系下,產業精準扶貧中的基層政府仍然具有一定的自主性,但會受到時間和任務兩個方面的約束,表現為對扶貧目標在指標考核上鎖定、在執行過程上解構、在效果內容上弱化。正如李祖佩所指出的,“項目運作并沒有脫離于原有的基層治理體制機制而形塑新的治理空間”。科層制作為一種強彈性的制度設計,具有較強的適應性,對于其他的資源配置方式具有很強的吸納與融合能力。由此可見,項目制是嵌入而非重新確立了國家治理體制,它在改變科層制下基層政府行動的同時,也被科層關系塑造著。本文以國家級貧困縣A縣為例,考察農村產業精準扶貧的典型基層實踐,總覽基層政府的產業扶貧項目策略選擇,闡述農村產業扶貧的形成邏輯,嘗試為產業扶貧項目會產生何種效果,以及在受到項目制和科層制共同形塑的基層政府那里為何會產生此種效果,提供合理的解釋。

二、案例介紹

A縣是我國東北內陸腹地的國家級貧困縣,地處松嫩平原,屬于《中國農村扶貧開發綱要(2011~2020年)》確立的十四個集中連片貧困地區之一——大興安嶺南麓山區貧困帶。全縣總人口43萬,2016年建檔立卡確定貧困戶20101戶,農村貧困人口39263人。2015年,全縣實現地區生產總值(GDP)142億元,在全省39個縣域中排名第22,在8個國家級貧困縣中經濟體量排名第一,經濟條件相對較好。該縣為“十年九春旱”的半干旱氣候,年平均降水量為399.9毫米;由于地處嫩江和第二松花江的匯流之處,河流沼澤較多。A縣地處松嫩平原蘇打鹽堿地分布區之一,所在的地級市鹽堿地面積總計60多萬公頃。該縣周邊鹽堿地面積廣布,鹽堿、沼澤、沙地、裸地等類型土地達13萬公頃之多,占全縣耕地面積的98.7%,這極大地限制了農業生產活動的開展。在農業發展方面,A縣產業結構以種植業和畜牧業為主,域內主要是種植養殖企業。“十二五”期間,該縣共籌建194個標準化養殖場(小區),規模養殖戶達1.3萬戶。該地區的氣候和鹽堿地環境,使得縣域內蘆葦資源豐富,總面積525公頃,年產量可達4萬噸。同時,適宜種植堿性大米和大撓子(一種用于笤帚加工的重要原材料)。在該縣的部分地區,大撓子種植的效益較好,發揮了帶動致富的效果,得到國家農業部門的關注和報道。此外,該縣特色產業還包括黃菇娘、狐貉等。

本文的經驗材料來自于2016年我們前往A縣開展的基層調研 。課題組重點從農業產業方面,對縣、鄉、村三級精準扶貧、脫貧攻堅工作進展情況及扶貧配套政策進行了深入的考察。期間,課題組走訪了A縣4個鄉鎮的多個貧困村、1個省級領導包保的貧困村(位于L鎮)以及7個農民合作社和農業企業。調研過程中,我們采用與基層政府座談、對各級干部和貧困戶的半結構訪談及深入觀察法,考察了基層政府產業精準扶貧項目的選擇規劃和基層運行情況,重點關注了產業精準扶貧的基層政府行為選擇特征及其實際約束,并對產業選擇布局中的政府決策邏輯進行了深入的探究。

三、產業精準扶貧項目如何選擇:基層政府的實踐策略

(一)經營模式的重組整合,扶貧項目類型以數量取勝

在項目制背景下,基層政府的關注點集中在以項目建設來爭取更多的上級部門專項資金,造就了基層政府間各式各樣產業項目的建設行為打造和包裝等方式,包括上下合作進行項目包裝、不斷上馬新產業。貧困地區基層政府這種發展產業的強烈沖動,在產業扶貧作為國家“打贏脫貧攻堅戰”重要方略的背景下被進一步激發,極大地調動了基層政府發展產業的積極性。然而,由于貧困地區的產業基礎和經濟環境不佳,在扶貧產業項目的包裝、打造方面,基層政府十分重視項目的形式和數量,在有限的條件和范圍內開展“創新”,主要表現為產業經營項目的類型整合和形式“創新”。

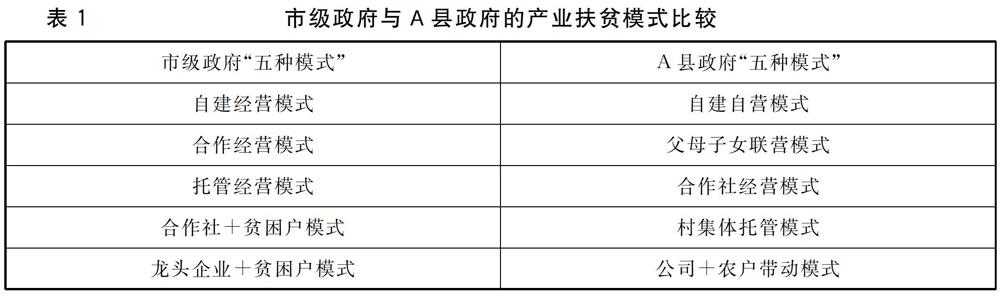

首先,積極塑造產業扶貧的多種模式。市縣政府的產業扶貧存在著刻板化的“五種模式”現象,也就是說,即使不同地方和層級的政府在產業項目建設過程中采用的扶貧方式和思路大致相同,也會盡力塑造出多樣而全面的“模式”以突顯政績。如果模式的數量不夠或缺失,政府就會刻意在某方面進行整合或塑造,而且,在政府間競爭比拼的條件下,地方還會爭取“七種”甚至“九種”模式,在爭取塑造脫貧攻堅樣板的同時,通過項目的樣式和數量突顯自身的創新能力。A縣作為X省國家級貧困縣中經濟發展條件較好的縣,自然資源豐富,農業條件較為優越,在產業扶貧的途徑選擇上顯得游刃有余,集中對域內農牧業產業發展進行政策扶持。由于上級政府提出要實現精準施策五種產業扶貧模式,即“自建經營模式、合作經營模式、托管經營模式、合作社+貧困戶模式、龍頭企業+貧困戶模式”,該縣在遵照上級要求的條件下,“創造性”地提出了包含“父母子女聯營模式”在內的五種幫扶模式。(見表1)

其次,進一步細分扶助方式的類型,實現扶貧資金和項目的全覆蓋。2016年,A縣獲得中央和省政府下達的專項扶貧資金1.16億元,除基礎設施建設類(包括以工代賑和危房改造項目)之外,該縣政府分配0.53億元用于資助貧困戶種養殖產業發展,占專項扶貧總資金的46%。對于這部分資金的使用,A縣按照“扶貧資金和項目當年全覆蓋”的原則,采取分類扶助的方式,實行三個等級的補貼標準。扶持三星貧困戶共5918戶,其中,養殖業項目4000戶、種植業項目1918戶;二星貧困戶共6090戶,其中,養殖業項目4000戶、種植業項目2090戶;一星貧困戶共8159戶,扶貧項目為農業發展貸款貼息。縣扶貧辦在匯報中非常自豪地提出,“全市20101戶貧困戶(除46戶死亡外),全部落實產業、資金、項目,覆蓋達到100%。……來年(2017年),力爭每個貧困戶都有2個以上增收項目。”如此眾多的產業項目和全覆蓋的方式,能夠有效地將全部貧困戶都吸納到扶助范圍內,使得縣域內扶貧產業項目數量在短時間內急劇增加。但實際上,A縣扶貧產業項目的重點仍是肉羊、生豬、肉雞、大鵝等一般性產業,而不是自身具有優勢的烤煙、大撓子等產業。

(二)存量依賴式的產業選擇,注重典型項目打造

從項目制的分級運作體制上看,無論是上級政府“發包”或是下級政府“承包”,雙方都青睞于尋找和打造“典型”。那些自身條件優越的“出類拔萃”者,能凸顯上級專項資金和項目的意義,下級在抓包過程中才能彰顯優勢;那些提升空間和改革增量效益較大的“基礎薄弱”者,能滿足項目的上級發包方和下級承包方對項目績效的期待。在這一邏輯線條下,基層政府的產業扶貧實踐會表現出“存量依賴”的特征,在項目選擇過程中偏向于少數典型項目的打造。這突出地表現為政府在扶貧過程中,對當地傳統企業給予資助并進行簡單地擴大再生產。從時效性角度而言,依靠增加傳統種養殖產業存量的方式具有一定的優勢,但與中央“發展特色產業脫貧”的內涵要求還存在一定的差距,而且,實踐中會衍生出產業單一、趨同、過剩等問題。

一是借助基礎優勢擴張已有傳統產業。貧困地區的二三產業發展欠優,農牧業在產業結構中占比較大,因此,產業扶貧會最大限度地強化傳統種養殖企業的發展。從A縣部分扶貧產業項目的統計情況中可以看出,羊、雞、西甜瓜等傳統種養殖產業在扶貧項目中所占比例超過了84%(見表2),而堿性水稻、黃菇娘、狐貉等地方特色產業在實際發展中得到的項目較為有限。其中的道理在于,當地的農業企業主要分布于傳統種養殖產業中,這些企業的基礎條件較好,在項目和資金的申請過程中得到了政府部門更多的青睞。在同等條件下,資本大量進入傳統種養殖企業,抑制了對于地方特色產業的資助,不利于地區產業的多樣化和特色化。而同類型扶貧項目的扎推,將導致區域內同質化企業和產品的激增乃至過剩,最終將增加產業發展的市場風險。

二是注重打造產業扶貧項目“典型”。A縣在每類產業中開展扶貧的企業大多屬于龍頭企業(見表2)。例如,肉雞產業扶貧依托的AD牧業公司是國家級農業產業化龍頭企業,黏玉米產業和水稻產業依托的均屬于省級農業產業化龍頭企業,肉羊養殖依托的也屬于地市級龍頭企業。由于A縣對產業扶貧資金的使用條件要求較高,因此,在扶貧產業項目確立之前,這些產業扶貧的“典型”身份早已基本確定,出現了扶貧過程中資源的精英俘獲。與此同時,A縣傾力打造省級領導和省政府辦公廳包保的貧困村,即TD村和TS村。對于這兩個毗鄰的貧困村,A縣一把手親自包保了其所在的L鎮,A縣重要職能部門(政府辦、財政和供電等)都對該鎮進行了包保,并積極協調爭取扶貧基礎設施投資2422.5萬,產業發展資金405萬。

(三)簡化取向的扶貧產業鏈培育,積極推動“短平快”項目發展

產業精準扶貧離不開與生產要素和供需市場的有效對接,這就需要基層政府在遵循市場規律的基礎上培育適于產業壯大和地方經濟升級的環境,在區域經濟發展中扮演積極作為的角色。一般而言,在地區發展初級階段,要素稟賦結構會呈現出勞動力或物質資源相對豐富、資本和技術相對稀缺的特點,在市場配置資源的競爭機制下,企業多為勞動力或資源密集型。要進一步擺脫貧困,促進持續性發展,需要由政府為比較優勢產業降低生產外部性和交易成本。然而,基層政府是否會依據比較優勢原理,重點發展和培育優勢產業呢?在產業精準扶貧中,基層政府受到項目目標、上級任務考核、脫貧時效的約束,出于風險最小化考慮,并不會積極開發新產業和長線產業,而是會選擇簡化產業培育,推動“短平快”項目發展。

一方面,以“資金注入”政策代替產業培育。“資金注入”包括直接資金投入和銀行貸款。前者是將貧困戶的扶貧資金入股企業或合作社,后者則是在特定條件下為企業或貧困戶提供各類銀行擔保貸款和信貸貼息貸款。通過這兩種資金注入,基層政府能以簡單的方式兼顧產業和扶貧兩項任務。A縣借助全省“農牧貸”項目,實現本級注入和向上爭取擔保金0.2億元,在當地農業銀行和農村商業銀行獲得支農貸款2.6億元;為中小企業擔保公司共注資0.6億元,為龍頭企業、專業合作社和種養大戶提供產業發展貸款擔保;專門為農業龍頭企業提供金融機構擔保貸款0.8億元;為貧困戶設立貸款貼息基金3000萬元。由此,形成了從龍頭企業到農業合作社再到貧困戶的貸款保障體系。

另一方面,積極為貧困戶謀劃“短平快”的種養殖項目。相較于產業鏈培育和市場打造,個體種養殖項目被認為是周期短、收益高和見效快的扶貧方式。而且,個體種養殖項目的農民認可度較高,基層干部也認為“很多貧困戶不愿意跟著合作社或者企業項目走,愿意自家養殖”。于是,收益見效快和管理簡單化的“短平快”種養殖項目紛紛上馬。我們對A縣一把手包保的L鎮進行調研走訪時發現,從該鎮產業扶貧類型統計情況看,“短平快”的種養殖項目隨處可見,發放“扶貧羊”、“扶貧豬”、“扶貧鵝”等仍然是地方產業扶貧的主要方式(見表3)。

(四)嚴格項目開發和資金用途的扶貧導向

產業精準扶貧以發展地方產業、繁榮地方經濟的方式來帶動貧困群體脫貧致富,因而需要匯集產業發展所需的土地、勞動力和資本等要素。在此過程中,應充分考慮農村貧困地區的特定勞動力結構、收入狀況、區位條件和資源稟賦的背景,并圍繞帶動脫貧的要求進行發展環境、政策支撐和產業體系的構建。與一般性極力爭取產業項目、開發區域經濟的政府行為不同,產業精準扶貧下的基層政府在利用項目資金進行產業扶持的過程中,更加注意緊密圍繞脫貧攻堅的任務。

一方面,積極探索產業帶動脫貧的激勵機制。基層政府的產業精準扶貧項目,一般都會避開對貧困戶而言“操作”難度較高的產業領域,這是因為,貧困群體的致貧原因往往包括產業發展所應回避的因素,如資金匱乏、勞動能力不足、知識技能欠缺等。而且,個體經營難以實現收入穩定增長,脫貧后返貧率高。因此,基層政府傾向于通過產業帶動實現長效扶貧。產業帶動的關鍵在于能否通過有效的利益聯結機制,確保貧困戶真正受益。為此,A縣投入近1.4億元作為風險抵押金,放在金融機構,為龍頭企業、專業合作社和種養殖大戶提供產業發展貸款擔保,并規定只有帶動貧困戶才能獲得低息貸款(貸款利息只有正常貸款的三分之一到四分之一)。

另一方面,嚴格項目資金使用的扶貧目的。在扶貧項目的財政資金使用上,上級嚴格規定了扶貧用途。因此,基層政府對于產業扶貧資金的使用十分謹慎。在產業精準扶貧方面,A縣提出按照“資金跟著貧困戶走,貧困戶跟著能人走,能人跟著項目走”的原則使用專項扶貧資金。對于公司或合作社主動帶動貧困的,可以扶貧資金入股企業。但每年企業需要以扶貧項目資金款的6%-12%返給貧困戶,作為資金收益回報。

四、項目與科層:基層產業精準扶貧的雙重約束

產業精準扶貧通過扶貧資金的大量投放和扶貧項目的運作,產生了積極的效果,有助于連片貧困地區經濟社會發展和持久性脫貧。在基層產業發展的體制性背景下,產業精準扶貧面臨著項目制和科層制的雙重結構形塑,具體而言,包括多重目標捆綁下“項目制”的首尾管控和過程閉合,以及科層組織的任務迎檢和部門沖突。不同制度結構的邏輯交叉約束,限制了產業精準扶貧的產出和結果,導致產業精準扶貧結果的系統性偏差。

(一)中央產業精準扶貧的多重目標捆綁

精準扶貧既是國家對社會價值的權威性分配,也是保障社會公平公正的自主意志的體現,具有特定的目標訴求。蘊含于精準扶貧中的國家自主性,體現著“對一些并非僅僅是反映社會集團、階級或社團之需求或利益的目標”的確定和追求。這種國家自主性,能夠有效地超脫于特定利益集團,避免受其捆綁和俘獲,并通過路徑規劃和制度設計確保自身意志得以貫徹。但目標的多元化會使得特定的國家意志落實到某一項具體任務中的實現方式之間出現沖突,反而弱化國家自主性。隨著國家扶貧資金和項目的增多,在產業精準扶貧中,中央有關“如何培植發展產業”的扶貧業務工作和“如何規劃整合資金”扶貧管理工作的目標要求逐漸捆綁加碼,產業精準扶貧目標趨于復雜,在科層組織的多層級傳遞中產生偏差。

一方面,圍繞產業培植發展和帶動脫貧的目標要求逐漸加碼。國家早期的農村扶貧開發綱要對于扶貧工作的定位十分有限,側重于推動落后地區發展、縮小貧富差距。如《中國農村扶貧開發綱要(2011—2020)》提出,扶貧工作“是統籌城鄉區域發展、保障和改善民生、縮小發展差距,……全面建設小康社會、構建社會主義和諧社會的迫切需要”。而精準扶貧對扶貧工作的目標定位較高,脫貧攻堅應有助于“擴大有效消費需求,為產業結構調整升級贏得時間和空間”、“形成新的經濟增長極”,“對經濟發展大局可以起到‘下好一子、帶活全局的效果” 。關于如何進行產業扶貧,不同于以往簡單地依靠“培植壯大特色支柱產業;促進龍頭企業、合作社等帶動幫助貧困戶生產增收;引導支持企業投資;承接勞動密集型產業轉移”,產業精準扶貧的要求更加具體化和系統化。例如,2016年5月,農業部牽頭九部委聯合印發的《貧困地區發展特色產業促進精準脫貧指導意見》要求,產業精準扶貧需要“做到產業選擇精準、項目設計精準、支持投向精準、貧困人口受益精準”。在產業精準扶貧的方式方法上,要求科學分析、理性選擇優勢特色產業,積極促進一二三產業融合升級發展,搭建“網上銷售、流通追溯和運輸配送”的產業支撐體系,同步跟進抵押貸款和保險支持,實現生態保護的綠色發展等。在產業精準扶貧的實踐運作上,要求組織編制規劃,動態跟蹤、及時更新產業扶貧信息,實現精準管理與考核。國家產業精準扶貧的目標在于實現經濟升級和區域振興,短期內構建起穩固的產業政策體系。雖然這一目標能夠縮小區域和貧富差距,但在短時間內訴諸過多的目標,無益于貧困地區政府專注并勝任產業扶貧工作。

另一方面,產業精準扶貧中的任務整合,進一步轉嫁給作為執行方的基層政府。與以往扶貧開發相比,產業精準扶貧中的項目資金整合成為特色之一。伴隨著國家對貧困縣的扶助力度加大、扶貧資金增多,規劃何種目標、如何整合資金成為產業精準扶貧的關鍵。2016年4月,《國務院辦公廳關于支持貧困縣開展統籌整合使用財政涉農資金試點的意見》提出,“扶貧資金項目審批權限完全下放到貧困縣”。在此基礎上,要求貧困縣政府制定本地產業發展規劃,出臺資金統籌整合使用方案,并將資金統籌整合使用績效納入扶貧開發工作成效考核。項目資金整合,雖然有助于提高部門財政資金的利用效率,但基層政府被賦予資金整合權,擔負了更多的任務壓力。A縣扶貧辦主任指出,“以前,把涉農資金整合使用、竄項花,是違規的;現在,不把涉農資金整合使用,是違規的!”同時,他對資金整合深表憂慮,原因在于,縣級扶貧部門整合使用涉農資金,需要詳細而繁瑣的基層考察、產業分析、論證報告和發展規劃,配套的政策任務在一定程度上制約了扶貧資金的快速到位和高效使用。由此,整合前的任務壓力比整合后的便利效益要高。

(二)產業精準扶貧下的“項目制”運作:首尾管控與過程閉合

1、首尾管控的指標設置

項目制作為國家公共財政資金的分配方式,是對公共利益的增進和維護,也被認為是國家實現自主性的重要方式和手段 。通過項目的管理體制,針對特定預期目標,通過財政轉移支付的辦法來進行考評控制,既給予基層政府充足的激勵,也可以對政策執行結果進行有效的把控和約束。實踐中,這種約束主要是通過項目運行前具體的指標設置以及項目結束后的指標驗收來實現,也即是一種管住項目“首尾兩頭”的方式。從項目管理方而言,選取項目預期目標中的關鍵性指標,并在項目結束時依據標準體系進行評估驗收,能夠有效地避免項目落實過程中偏離預期目標,也有助于減少由于管理面過大、層級過多而帶來的管理失控問題,減輕考核任務壓力。

國家的產業精準扶貧也不例外,扶貧資金和項目的下達,往往伴隨著一系列具體的脫貧指標設置、項目評估與驗收。但是,這種將指標當作項目落實“指揮棒”的做法,常常導致激勵的偏差,也即項目執行和考核均以完成指標作為主要任務。項目目標基本恒定,但影響目標達成的因素卻在不斷發展變化,目標往往就變成僵化的指標。至于最終項目預期結果以及政策制定者所期望的效果,往往被項目管理方和執行方所忽略。

由于受到嚴格的指標限制,A縣產業精準扶貧實踐中十分重視把控資金和項目的扶貧用途,對指標有著不切實際地追求。為了兼顧產業發展和脫貧任務,除了發放牛羊等家畜等,A縣提出由公司和專業合作社帶動貧困戶,將分配給貧困戶的產業發展資金入股企業和合作社,實現帶動貧困戶獲利分紅的目的。省里要求,使用扶貧資金收益分紅的,收益率不能低于6%。每年對扶貧資金進行檢查驗收時,都會對這項指標進行考核,目的在于避免基層政企合謀套取國家資金。但是,這種嚴苛的指標,卻讓基層政府忽視了扶貧中產業發展的內在邏輯。對于縣級政府而言,扶貧收益越高,表明地方產業發展資金的使用越高效。實際上,A縣6%-12%的資金收益率作為貧困戶回報分紅顯然較高,甚至超出了同時期正常的銀行貸款利率。而且,扶貧資金在本輪扶貧過程中發揮帶動效應、實現部分貧困戶脫貧之后,并不直接歸屬企業或者脫貧戶,而是作為下一輪新進貧困戶的脫貧扶助資金。貧困戶扶貧發展資金數量少,扶貧資金分紅收益率要求高,限制了產業扶貧政策對種養殖大戶與專業合作社的扶持效果。在一些合作社或者企業看來,扶貧資金是進一步發展的負擔,并不具有吸引力。

2、“過程閉合式”的項目運作

國家治理中的項目制具有分級運作和治理的特點,也即是一種國家部委發包、地方政府打包、基層村鎮抓包的結構 。項目制作為一種國家資源的再分配方式,“嵌入在多層級政府的政治結構之上,是有效地在中央與地方之間均衡了集權和分權的紐帶” 。加之政府原有的層級控制權,項目制強化了由上至下的分級激勵和控制,是在資源高度集中條件下的邏輯延伸。因此,項目制本質上仍然是一個政府資源如何分配以及資源如何使用的內部閉合的過程。政府主導或主推的項目運作過程表現出了一種閉合式特征,產生了諸多負面效應,如通過龍頭企業和基層干部的承包推廣雙季稻種植 ,以及國家的行為和意圖在地方實踐中忽視“米提斯”所導致的失敗 。從運作過程來看,產業精準扶貧下的項目制運作呈現出典型的閉合性。國家有關部門以事本主義的原則向下轉移支付,對財政資源進行再分配,設置指標體系,對地方政府組織考核。省級政府肩負領導責任,負責下達國家項目資源,從宏觀層面把控地方產業發展戰略和方向,負責督導和監管。縣級政府作為實際項目的執行者,會進行產業發展的規劃、重點領域資金的分配、產業扶貧方式的選擇。鄉鎮和村的示范鄉村和典型鄉村會通過借款籌資、示范包裝等來進行“抓包”(見圖1)。項目制下的產業精準扶貧,表現出弱決策論證、強迎合執行,弱參與反饋、強監督檢查的特征。在基層產業精準扶貧中,政府主導著資源的下達和上接,資源的權威性分配發生在政府內部不同層級之間,制度結構的反饋調試有限。

受到閉合式項目運作的影響,一方面,地方扶貧產業選擇呈現出存量依賴的特征。扶持政策基本由基層政府決定,傳統種養殖業產業基礎好、帶動貧困戶能力強,得到的政策優惠就多,這樣,地方特色產業發展的需求較難得到滿足。我們在實際調研中了解到,A縣YF糧貿公司(生產具有地方特色的堿性大米)經理與扶貧辦主任商量,縣里能否再給一定的優惠政策,好多貸一些款。扶貧辦主任表示,雖然公司生產的堿性大米很好,也很有前景,但公司企業的合作社帶動貧困戶人數固定,該給的按規定已經給過了。另一方面,項目運作缺乏及時有效的政策反饋和修正。例如,A縣為了減少扶貧資金流失,規定對農民個體選擇自建自營方式的采取事后補貼,也即貧困戶先自行建設大棚或購買畜禽,所購物資都履行相關手續后,經檢查驗收合格后給予扶持資金補貼。一個大棚的成本需要2-3萬元,還要投入生產資料,貧困戶基本負擔不起。實際上,該縣的種植棚膜,多是由幫扶單位全額撥付或由較大規模合作社建設運營。

(三)產業精準扶貧中的科層組織:任務迎檢與部門沖突

1、縱向基層任務迎檢

基層政府的中心工作是圍繞上級政府部署的各種任務而展開貫徹落實工作。而中心工作又都輔之以考核檢查,這樣,中心工作就可以化約為考核檢查和迎接檢查。我國的晉升錦標賽體制,屬于一種強激勵的形式。科層組織結構中的職務晉升對個人的激勵作用較為強勁。由此,基層政府十分看重能否有效迎接上級的任務和檢查,既包括正面政績的完成,也包括負面“否決”事項的規避。

基層政府的產業精準扶貧實踐,同樣受到這種強激勵下上級政府考核檢查的塑造。由于中央設定了多任務的目標,產業精準扶貧本身內含著培育和發展產業的市場邏輯和社會公平訴求的道德邏輯之間難以調和的張力。中央提出要在2020年打贏脫貧攻堅戰,加大了基層政府迎接檢查的壓力。在農戶脫貧和產業發展“雙重”任務以及時間約束的條件下,基層政府的注意力也發生了變化,他們會更加注重那些上級檢查成本低、成效外顯性強的關鍵性任務,基層政府在產業扶貧方面遵循負面“不出事”和證明完成任務的邏輯。

首先,重視具有政績否決性質的否決性檢查事項。即使在發展產業這種易出政績的領域亦是如此,“做砸A事,可以通過把B事或C事做漂亮來彌補”的惰性邏輯并不能起作用。2016年末,A縣開展“萬名干部駐千村百日大會戰”行動,以應對全省即將開展的脫貧攻堅年度任務檢查。其中的一項檢查是,對產業精準扶貧受益人群,嚴格規定了受益群體的條件,即省里規定的八類人群(也稱“八類戶”)不能建檔立卡享受國家財政扶持,否則屬于政策違規,不論產業扶貧效益是否突出,給予一票否決。A縣扶貧辦業務科室領導對此強調,“有些國家規定的八類戶,不準進入建檔立卡數據庫。其實貧困戶,可能是親戚用他名買了車,大伙兒也都知道他家窮,實際沒車。但是交警隊一查,你名下有車。對于這種情況,省里意思告訴了是必須清除。到時候審計署查來了,不聽你的,也沒工夫聽你解釋。”

其次,相對于產業培育和規劃發展,更注重“短平快”項目。在時間壓力和任務強度都較大的條件下,基礎較弱的地方特色產業、潛在優勢產業和產業升級融合,對于基層政府而言并不具有實際效益。短時間內完成扶貧任務和檢查,最佳選擇就是借助傳統產業的優勢帶動貧困戶,通過突出貧困戶獲得政府資助項目的數字來完成政績要求。A縣的產業精準扶貧,明顯表現出對產業鏈培育和產業環境打造方面的興趣較小,實踐中更加注重項目的覆蓋面、受益人數等。我們在L鎮了解到項目的全覆蓋情況。盡管貧困戶的種植大棚和牛羊養殖項目具有特定的技術要求,全鎮技術人員較為缺乏,但從不同種類的扶貧模式占比情況看,自建自營模式占比仍然較大(見表4)。

2、橫向部門合作沖突

依據組織系統中的權力配置而劃分的科層組織部門及其彼此關系,其作用在于“把科層組織成員間的接觸主要限制在事先規定的規范內,以此使各種摩擦減少到最小限度”,但是,“正是這些能增進服從可能性的方式導致了過分嚴守規章,造成膽怯、保守和技術主義的工作作風”。科層制的專業分工由此成為部門之間協同合作的藩籬。這種部門劃分的科層制結構對效率的追求,強化了部門本位的自我保護。產業精準扶貧經歷由上到下的資源再分配,嘗試通過項目專項資金渠道來突破層級傳達所產生的效率損耗,但卻陷入科層體系中部門的反功能怪圈當中。原有的部門分工、各管一塊的規章制度,在變化的新環境和任務下,阻礙了組織新目標的高效實現,體現為產業扶貧中不同部門之間的利益沖突,制約了產業培育所需的扶貧資金整合及其使用。尼斯坎南的官僚制模型指出,官僚組織和個人都會致力于追求“他們所負責的特定服務的預算最大化”。在部門利益至上的條件下,政府部門對于權力和利益的最大化追求,使得產業精準扶貧政策難以形成合力。

雖然國家已經開始在貧困縣試點涉農資金整合政策,促進地方扶貧資源整合,但基層政府的多部門資金整合并不能破解上級政府的部門藩籬。表面上看,可以使地方資金利用更有效益,但實際上,從基層進行資金整合存在較大難度。A縣扶貧辦主任對于涉農扶貧資金整合表示出了憂慮之處并分析了內在原因,“這種資金整合方式好不好呢?好。它有益于我們縣里把資金整合一起搞重點項目。但有難度。例如,每年農業部門都下撥園區建設資金,但是目前我們的園區建設基本已經可以了。可是農田水利設施條件差,資金不足。如果想從縣一級層面進行資金整合,將園區建設資金投到農田水利建設,貧困縣今年國家政策是允許的。但是明年,農業部門的這項資金就不一定給你了……說到底,農業部門的資金不能給其他部門的扶貧政績做貢獻。”在官僚部門預算及其控制權最大化的背景下,基層政府的涉農扶貧資金整合權,建立在上級政府分立的部門財政資金結構上。由于基層的資金整合行為會對上級政府的部門利益形成沖擊,進而波及本級預算收益,其實際執行程度和效果都會大打折扣。

五、結 論

當前我國的產業精準扶貧,采取的是一種基于結果導向而非過程導向的項目制運作方式。但從基層實踐中可以看到,在項目目標和項目預期結果之間,同樣充斥了科層組織結構及其運作邏輯。在國家多重目標約束的背景下,產業脫困的市場訴求、地方經濟增長的發展訴求和扶貧濟弱的社會道德訴求,被寄希望于產業精準扶貧的基層實踐之中。產業精準扶貧的政策實施主體,也即基層政府,在多任務目標下,雖然被賦予了很大自主權,但其行動表現出了對結構體制的選擇性適應。基層政府采取的策略主要包括:經營模式的重組整合,扶貧項目類型以數量取勝;存量依賴式的產業選擇,注重典型項目打造;簡化取向的扶貧產業鏈培育,積極推動“短平快”項目發展;嚴格項目和資金扶貧用途的產業扶貧。實際上,基層政府發展產業項目扶貧的行為,受到了項目制和科層制的雙重結構形塑,也即多重目標捆綁下“項目制”的首尾管控和過程閉合以及科層組織的任務迎檢和部門沖突。在這種結構性特征之下,產業精準扶貧的最終效果將偏離政策最初的目標設定。在這種固有的雙重結構形塑下,產業精準扶貧中也會產生多種偏離目標的結果,如利益主體之間會形成對產業扶貧資源的俘獲。具體而言,發包者與承包者之間互相“釣魚”將催生項目制下特有的馬太效應 ,使得產業扶貧落入“扶富不扶貧”的怪圈當中,產生“官僚政績至上邏輯與公民需求導向邏輯之間的內在矛盾和困境”。

在此背景下,農村產業精準扶貧的基層實踐,要克服項目制的指標邏輯、科層制的權力邏輯,避免對產業發展和長效脫貧的目標迎合與結果扭曲,需要調整政策的約束和激勵機制,突破現有的結構局限性。第一,進一步規范產業扶貧項目的規劃論證。基層政府需要結合地方特色,制定符合地方優勢的產業發展規劃,進行有效的項目論證,實現產業扶貧的精細化,健全重大項目決策出臺的程序。第二,強化部門協調與資源整合,綜合構筑產業發展的適宜環境。適當提升單位協調與資源整合的層級,例如,可以從省一級進行部門整合。第三,吸納民眾參與扶貧項目決策和反饋過程。通過完善項目制的項目落地論證和監督反饋,積極引入社會力量開展項目評估,推動項目考評社會化。

The Grass-Roots Practice of the Precise Poverty Alleviation

of Industry: Strategic Options and Dual Constraints——Based

on the Investigation of County A

Sun Dechao Cao Zhili

Abstract: ?With the gradual deepening of the work of poverty alleviation in China, the precise poverty alleviation of industry has become the key means of precise poverty alleviation. It is of great importance for further improving the benefits of precise poverty alleviation to master the strategic choice tendency of the grass-roots government as the leading force of the precise poverty alleviation of industry. This paper takes the investigation of the national-level poor county A as an example, investigates the strategic selection and formation mechanism of the grass-roots government in the precise poverty alleviation of industry. The study finds that the practical strategies of precise poverty alleviation of industry from the grass-roots government include reorganization and integration of management models and the types of poverty alleviation project wining by quantity; industrial selection depending on stock and building typical projects; choosing simplified orientation for the cultivation of the poverty alleviation industry chain and promoting the development of the “short, adaptable and fast” projects actively; and using poverty alleviation projects and funds strictly. The actions of grass-roots governments' promoting precise poverty alleviation of industry are shaped by the dual structure of the “project-based system” and the bureaucracy, that is, the head and tail control and process closure of the “project-based system” under the multiple targets binding, and the task inspection and sector conflict of the bureaucracy.

Keywords: ?the Precise Poverty Alleviation of Industry; Grass-roots Government; Project-based System; Bureaucracy