商貿流通業發展對城鄉居民消費結構的影響

楊進 羅筱梅

內容摘要:隨著經濟的快速發展,我國居民消費呈現出較為明顯的升級態勢,協調城鄉居民的消費結構需要商貿流通業持續貢獻內生力量,但理論層面仍未發現商貿流通業發展是否決定了居民消費升級方向。基于此,本文采用2011~2017年我國商貿流通業及城鄉居民消費的相關數據,利用主成分分析法和泰爾指數分別構建了商貿流通業發展指標和居民消費結構指數,利用相關指標分析了商貿流通業發展對城鄉居民消費結構的影響,并進一步分析了商貿流通業發展對居民主要消費品的影響水平。研究表明,商貿流通業發展顯著降低了城鄉居民消費結構差距,并有效促進了交通通信和衣著項目的消費升級。

關鍵詞:消費升級? ?消費結構? ?商貿流通業? ?城鄉居民

引言

產業發展是居民消費升級的根本原因,產業的發展能夠為居民提供更高的收入和更優質的產品供給,進而保障居民的消費需求。我國在經歷長期高速經濟增長后,面臨著宏觀層面的產業結構調整及微觀層面的居民消費結構的調整問題。作為經濟發展的中轉樞紐,商貿流通業是促進實物產品溝通及有形商品流動的核心產業,同時也被視為調整整體產業結構的核心。由于商貿流通業的重要性,政府對商貿流通產業進行了大量的資金投入及政策扶持,同時還進行了大量的基礎設施建設,促成了近年來商貿流通業的繁榮發展。那么,商貿流通業的發展是否對居民的消費結構調整產生了有利的影響,又以何種方式影響了居民的消費升級進程。說明以上兩個問題,就能夠抓住商貿流通業進一步發展的核心理由,并有針對性地發展促進居民消費升級的相關項目。

相關文獻概述

關于如何引導居民的消費升級方向,理論學界一直有所爭議。郝愛民(2011)認為應該加強政府“有形之手”的調控作用,通過貨幣政策和財政政策拓寬經濟渠道,進而刺激居民消費,使得居民消費升級呈現出“全面升級”的趨勢;而劉長庚(2016)認為居民的消費決定于居民需求,所以要通過進一步的“供給側改革”發展產業的供給能力,進而創造出更多有效需求,通過發揮市場“無形之手”的作用,引導居民優化消費結構,在有限預算下對部分特定領域進行消費升級。金曉彤(2017)認為,利用市場這一“無形之手”的調控能力,需要發揮商貿流通業的主導作用,采取以市場需求為導向的技術改造,創造出更為有效的要素配置,才能滿足新常態背景下的消費升級進程。

解決上述理論爭端,需要構建商貿流通業和居民消費間的實證關系研究,分析商貿流通業這一典型“市場因素”是否推動了居民的消費結構轉變,在這一理論思考的基礎上,展開對消費升級方向的分析。魏勇(2017)認為,從具體的消費項目出發研究居民的消費升級需求所在,是突破現有分析框架的有效途徑。基于這一認知,本文將首先分析商貿流通業發展與消費結構轉變間的聯系,并根據居民的不同消費項目分析商貿流通業對消費升級的影響方向。

指標構建

(一)商貿流通業發展指數的構建

現有商貿流通業的發展評估方法中,主成分分析法是最常用的方法,但由于商貿流通業統計口徑問題,往往會出現結構性統計偏差。本文借鑒趙武(2016)文章中的統計方法,引入熵權法確定指標的權重并采用綜合評價法對商貿流通業的發展水平進行評分,包含9個基礎代表性指標,如表1所示。

利用上述代表性指標構建基本數據矩陣為:

其中,X為第i年第j個衡量商貿流通業發展水平的代表性指標,利用SPSS 16.0的描述性統計法進一步對各個代表性指標處理得到標準化矩陣:

進一步,根據熵權法對各個代表性指標的熵值進行計算,可以得到,同時還需要對熵值進行正數化處理,從而避免負向熵值導致指標間差異增大的問題。故需要構造信息效應的標準值:

除標準化熵值(2)及信息效應值(3)外,還需要衡量基礎指標的權重值:

綜合標準熵值(2)、信息值(3)及權重(4),可以得到歷年商貿流通業的總發展指標式:

上述基礎指標在實證測試前必須進行無量綱化處理以滿足實證測度需求,根據第一主成分系數除以對應特征值根的平方根,得到系數權重。同時,由于部分基礎指標可能為負值,本文進行了正向化處理。

(二)城鄉居民消費結構差距指數的構建

長期存在的二元經濟模式下,城鄉居民由于區位條件、收入差距和產業群聚特點,產生了消費結構上的差異。由于人口結構和收入結構問題,以城鄉居民收入比體現這一差距并不科學,本文根據莫非綽(2016)所采用的泰爾指數,進一步構建的城鄉消費水平差距指數,這一指數消除收入結構和人口結構的變動,更能夠體現城鄉之間的真實消費結構差距:

在式(6)中,Tail表示給定年份i時,j區域內城鄉居民消費結構差距,d=1,2分別代表城鎮和鄉村,pd表示當年城鎮(d=1)和農村(d=2)的總人口數,p=p1+p2表示當年人口總數。cd表示當年城鎮(d=1)和農村(d=2)的消費品市場規模,c=c1+c2表示消費總量。為消除價格因素的影響,本文的城鎮消費品市場規模均為城鎮居民家庭平均每人全年消費性支出乘以年末人口數所得。

實證研究

(一)商貿流通業發展對城鄉居民消費結構的影響

本文首先通過OLS回歸直接分析商貿流通業發展對城鄉居民消費結構的影響,利用國家統計局公布的2011年1月至2017年12月的月度數據,對商貿流通業發展指數CI和居民消費結構指數Tail間進行了回歸分析,本文在Eviews 8.0中進行了上述回歸。可知CI和Tail均為一階單整序列,指標集間存在長期穩定的關系,本文采用哈斯曼檢驗判定了兩者的協整關系,判斷兩變量可以采用最小二乘回歸分析,回歸方程結果為:

進一步對兩個指標進行格蘭杰因果檢驗,其結果如表2所示。

商貿流通業的不斷發展,顯著地降低了我國城鄉居民之間的消費差距。具體而言,當商貿流通業每發展一個單位,可以降低城鄉居民消費差距0.1903個單位,這一結論也與董媛(2016)的研究發現吻合。在此基礎上,本文進一步分析商貿流通業發展對居民消費結構中各個項目的推動。

(二)商貿流通業發展對居民消費升級方向的影響

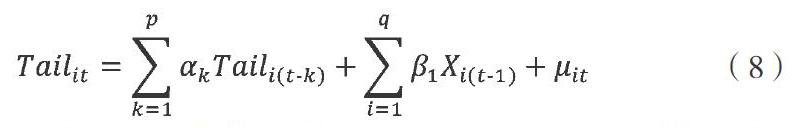

在消費項目的具體層面,本文采用國家統計局官方網站所公布的居民消費支出表的相關項目,衡量居民總體消費支出的各個內容,這些項目分別是食品消費(sp)、衣著消費(yz)、居住消費(jz)、生活用品及服務消費(sh)、交通通信消費(jt)、教育文化消費(jy)、醫療保健消費(yl)和其他服務消費(qt)。數據涵蓋時間同樣為2011年1月至2017年12月。由于在居民消費中存在消費習慣的“棘輪效應”,消費者的消費偏好會不斷地發生自我修正,當消費者體驗到消費升級帶來的更高效用時,會進一步推動消費增加,預測居民消費升級方向就需要采用具備滯后量的模型。因此本文采用動態面板模型構建當期居民消費結構、商貿流通業發展與滯后期居民消費結構間關系:

其中,Tail為泰爾指數,表示城鄉村居民的消費結構差距,X是解釋變量序列,p、q則為本模型所選取的最大滯后階數。根據信息準則AIC和SC判定階數后,本文最終選定了二階滯后變系數的動態面板模型:

由于不同的消費支出類型所對應的面板數據并不一致,構建對于子項目的消費結構值還需要判斷數據相應的F值:

公式中的S1、S2、S3分別對應不變系數、變截距和變系數模型的殘差平方和,N為面板數據模型中的截面數,k為自由度,比較F值與Fa值即可確定合適的模型。根據公式(10)、(11)計算確定雙截面消費模式的形式后,即可采用空間模型計算商貿流通業發展對消費升級方向的影響,結果如表3所示。

對上述回歸結果進行梳理,可以發現商貿流通業發展對于我國城鄉居民消費結構的影響主要體現在三個方面:

第一,居民消費的不同消費項目對于商貿流通業發展的響應程度有較大區別。在居住項目和醫療項目的消費升級上,商貿流通業發展并未產生貢獻,這一現象的產生可能是由于商貿流通業更注重商品交換和物質流通,而偏重于服務型的項目受到的影響較小。就影響較大的項目而言,交通通信和衣著項目的消費升級受到的影響更多,分別為1.6913和1.8234。居民選擇在交通出行、信息通信及衣著上進行消費升級,對應著我國信息產業和服裝產業的蓬勃發展,有其合理性和科學性。

第二、商貿流通業對于城鄉居民消費升級影響存在顯著差異。在刨除居住和醫療項目的前提下(不具備高相關性),對于城鎮居民而言,商貿流通業發展在食品、生活用品和教育項目上進行消費升級的意愿更強;而鄉村居民在衣著、交通及其他項目上的消費升級影響均強于城市,這一現象的出現再度驗證了上文的分析,商貿流通行業的發展降低了居民消費結構間的差距,在鄉村居民的消費升級上發揮了較強的作用。

第三、商貿流通業發展對于城鄉居民消費升級具備持續性的影響。從上述空間的滯后期可以看到,盡管敏感度均有下降,但仍然對消費升級具備正向的影響,如交通項目的影響從1.6913下降到了1.6749,這說明流通水平的改善不僅僅在短期內會對居民消費產生影響,還會在長期內一直發揮作用,促進城鄉居民消費結構的改善。

消費升級視角下商貿流通業發展建議

我國的消費升級目前依然處于發展當中,居民潛在需求決定企業的價值創造,在居民消費升級這一趨勢的影響下,商貿流通業能夠有效調整城鄉居民的消費結構,降低城鄉消費市場的消費差距,從這一角度而言,促進商貿流通業的進一步發展將是“十三五”時期的一個重要選項。發掘商貿流通業對居民消費結構的調節作用,需要從以下角度進行突破:

第一,從鄉村居民的角度而言,目前鄉村市場上仍存有大量未被挖掘的消費需求,鄉村居民的高儲蓄比例是消費市場發展的核心潛力。僅僅通過溝通城鄉市場的商貿流通產業發展,并不能完全調動鄉村居民的消費熱情。挖掘鄉村居民的消費潛力,需要在發揮商貿流通業物質流通作用的同時,對鄉村居民消費市場的基礎設施進行改良,例如建立綜合農貿交易市場,讓鄉村居民享受本地的消費服務和收購服務,并利用綜合交易市場建立定向流通點,這樣就能夠幫助農村居民提升交易效應,調動其消費積極性,進而能夠通過產業結構優化保障居民消費升級進程順利進行。

第二,從城市居民的角度而言,城市居民對于現有消費項目的選擇已經逐漸趨向于居住、醫療等高附加值的項目,在基本物資得到了較好滿足的條件下,優質服務產品的供給仍然較為缺乏,許多優質服務型企業受限于服務范圍,無法在保障服務質量的同時擴大產業規模。推動高水平服務產品的流通,可以幫助優質服務企業解決發展難題,通過構建高附加值的商貿運輸鏈條,不僅能滿足城市居民的消費升級需求,還能夠幫助商貿流通業進一步提升產業價值,促進產業發展,達成區域內第三產業的共同增長。

第三,從市場發展的角度而言,本文的研究已經證明,商貿流通業發展對于不同產品市場的影響存在較大不同,商貿流通業的單一發展僅僅能夠推動產業附加值較高的產品市場發展,而不能形成市場的均衡、全面發展,在城鄉二元市場上,這一問題表現得更為顯著。因此,商貿流通業企業在資源分配上,要有一定的傾向性,企業為追求更高的市場價值,應該盡可能將資源傾斜到效率更高的產品市場之中,例如信息產品市場和服裝產品市場。

參考文獻:

1.董媛.現代商貿流通業對居民消費結構的影響分析[J].商業經濟研究,2016(10)

2.趙武.商貿流通業的經濟增長效應及深化策略[J].商業經濟研究,2016(13)

3.莫非綽.我國商貿流通產業的空間格局建構思考[J].商業經濟研究,2016(8)

4.郝愛民.消費升級與我國流通體系的優化[J].現代經濟探討,2011(2)

5.劉長庚,張磊,韓雷等.發展服務業新業態促進消費升級的實現路徑[J].經濟縱橫,2016(11)

6.金曉彤, 黃蕊.技術進步與消費需求的互動機制研究——基于供給側改革視域下的要素配置分析[J].經濟學家,2017(2)

7.魏勇,楊孟禹.收入結構、社會保障與城鎮居民消費升級[J].華東經濟管理,2017,31(3)