基于場所精神的贛州市公園特色化建設研究

陳林 楊賢房

(贛南師范大學,江西 贛州 341000)

1 引言

1.1 場所精神理論概述

根據《百科全書》中的解釋,能發生行為活動的場地可稱之為場所[1]。1976年,有學者將場所(Place)一詞正式引入空間環境研究中,認為場所是“人所感受到的內在的程度”[2]。1980年,挪威市建筑學家諾伯格·舒爾茨在《場所精神—邁向建筑現象學》中提出:具有物質的本質、形態、質感及顏色的具體物所組成的整體,決定了一種環境的特性,這種特性便是場所的本質[3]。不同的地理環境、自然條件會構成特定的場所,使其具有較強的識別性。

人們對不同場所的體驗感主要以定向和認同的方式,定向使人們清楚自己的空間方向,認同是指清楚自己與場所的關系,在某些程度上,“場所”可以理解為:對場所的認同感和歸屬感。

場所精神最早是指古羅馬的:“地方保護神”,他可以賦予人和場所以生命。

場所精神主要指行為主體在特定場所中的直觀體驗,反映行為主體的生活方式,場所精神產生的先決條件:具有清晰特征的場所空間。

1.2 用場所精神理論指導公園發展建設的必要性

中國在全球化、城市化、工業化快速發展的現如今,正面臨:絕大部分城市公共設施無法滿足城市新的使用需求、交通混亂、居民對生活質量的高要求等現實問題。在政府組織進行大規模改造的同時,城市的自然環境和歷史文化被大面積吞唾,造成人地關系和民族文化的危機與挑戰:①全國大部分的城市新建公園建設,受到外來文化沖擊,較多的重視設計的外在形式要素,存在盲目跟風、倉促建設、規模等級不高等現象,忽略城市景觀的內在意義,設計空洞,城市內涵無法較好呈現;②已有公園的建設設計,未充分考慮:人、自然環境、場地空間三者關系,未有清晰的場地特征,缺少場所精神,城市記憶被抹滅。

公園的建設發展是根據城市總體規劃及城市社會生活、市民行為需求,為提高城市居民的生活品質和改善城市空間環境質量所進行的具體的、圖形化的綜合性的形體規劃設計。我們需要思考:如何在城市公園中喚起人們的認知感、歸屬感,將場所固有的歷史文化內涵和自然特征與居住著的心理活動、行為活動、精神需求相互結合,設計出具有場所精神的城市開放空間,從而推動城市公園的發展與進步,使其順應時代的發展,營造和諧、宜居的新型特色化的城市公園。

2 基于場所精神理論的公園建設表現方法研究

2.1 需注重空間感

城市公園建設應當有清晰的邊界結構,可以是有形的也可是模糊柔性的,以營造有層次的空間感,還要保證不同年齡層次人群的使用需求、安全需求,以及公園的配建,需滿足匹配度的情況下被有效利用,這些都是建立場所精神的前提。

2.2 地域文化的傳承

城市公園從規劃到建筑到景觀的設計施工,設計者都需要用具有地域特色的設計語言去詮釋城市發展史,塑造城市發展特色,真實提取有效的傳統觀念和民俗文化,以促進城市公園景觀的地域性更好的發展。

場所精神來源于人對自然的理解,這種理解是對自然的尊重,所以城市公園的景觀應該尊重原有的地形地貌,對原有的地理環境信息進行重組利用和設計創造,依勢而建,因地制宜的景觀形態也是對地域文化傳承的最好解讀。

2.3 注重體驗感

使用主體和公園場所的互動是獲得場所精神的有效途徑,具有易識別性的體驗空間有利于使用者獲得安全感,在場所里感知的所有信息都在自己的心理預期內,公園的景觀設計應使用者情感物化的表達,引人參與其中的活動,體驗期中的樂趣,建立”人“與”物“間的情感和溝通,從而營建城市公園景觀的場所精神。

3 贛州市現有公園的實地調研與現狀分析

3.1 區域特色

贛州位于江西南部的贛江上游,是江西區域在面積最大的城市,約占江西省總土地面積的1/4。贛州屬亞熱帶的南緣,呈典型的亞熱帶季風性濕潤氣候。四季分明,光熱充足,生長季長,雨量充沛。

3.2 現狀與問題

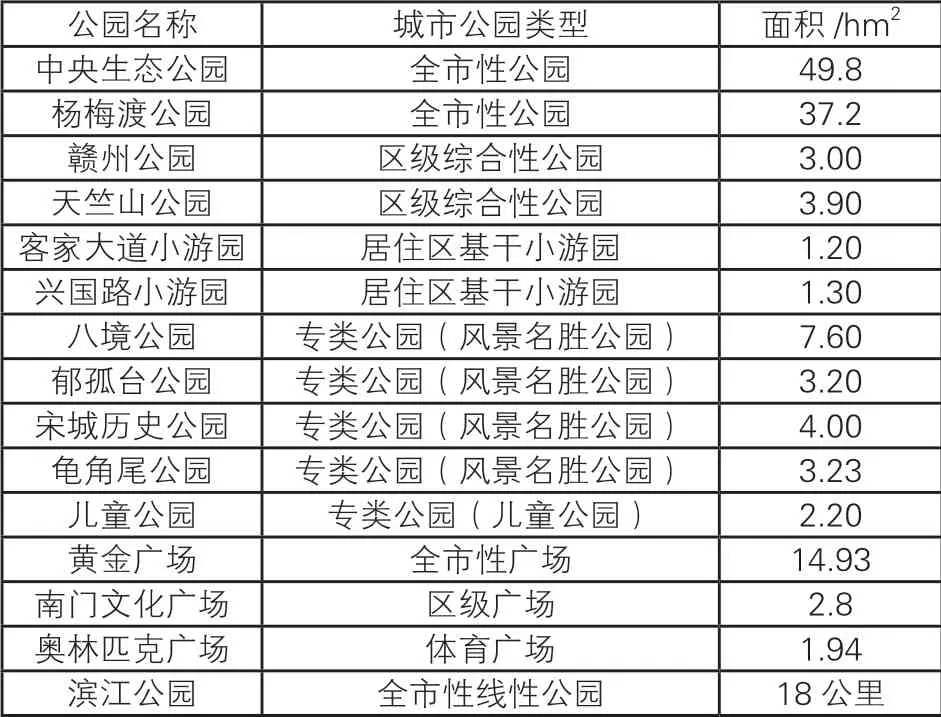

根據調研分析,贛州市建成區的主要已建公園統計如表1所示。

表1 贛州市建成區的主要已建公園統計

3.2.1 通過分析公園所在區位、交通條件,發現贛州已建公園主要集中在贛州最新的行政格局中的章貢區,其它區域:贛縣區、經開區、南康區、蓉江新區分布較少。公園類型過于單一,公園分布不均衡,深圳市公園500 米服務半徑對居民區的覆蓋度達到了78.96%,而贛州市公園對在此項的覆蓋率連一半都達不到,綠地分布不均。

3.2.2 筆者在綜合分析研究了園林綠地現有的建設和使用現狀后,總結出贛州城市景觀園林設計存在以下不足:

1)設計前瞻性有限,建設標準低,視覺景觀感不夠,部分植物老化、退化嚴重,景觀水體出現不同程度富營養化,植被缺失、駁岸生硬;土壤板結、澆灌系統不完善。

2)大多數建成公園,像:贛州公園、黃金廣場、楊梅渡公園等公園都是以“廣場”加“牌坊”形式存在,變成了“市民客廳”;公共藝術在設計表達上欠缺文化內涵:例如黃金廣場的大水牛雕塑,南門口東園和西園廣場的母女、讀書火車站站前廣場的雕塑,內容都過于簡單,對地域文化提煉不夠。

3)贛州三面環水,境內有1000 多條河屬,屬典型的山水城市,但由于城市建設,池塘被填,市內水景觀缺乏,地域文化表達的景觀形態也比較模糊,景觀設施缺乏,比如:黃金廣場,沒有明確的空間節奏,“硬質鋪磚”+“隔離綠化”的形式,使得空間蒼白無力,缺少層次感。

4)缺少精細化建設的具有地方特色的主題公園,缺少用色彩、結構、材料、裝飾、風格等元素來逆造特色以構建場所精神,缺少特色體驗感,未能引起公眾的興趣和情感共鳴。

4 規劃方案經驗借鑒

國際上公園發展趨勢:1)注重城市歷史和發展記憶的留存,比如紐約的高線公園,是在對鐵路修復的基礎上建設的,這里保留了原來的鐵軌,成為一個紐約的文化標志,使公共空間的藝術性和開放性更加飽滿,使社區環境更加融合。2)運用地方素材表達地域文化:如:利用原址的獨特地形,因地制宜而建造的世界第二大花園:加拿大布查特花園;在荒廢數年的鋼鐵廠的工業廢棄地上建造而成的:杜伊斯堡市北風景園,通過技術和藝術手段改造原有工業設施成為公園的公共設施,利用原有的地方素材鋼鐵廢棄物將地域文化性很好地表達。

5 基于場所精神的贛州市公園特色化建設策略

5.1 注重地域特色和歷史文脈的設計表達

贛州地域文化豐富,集聚了客家文化、紅色文化、宋城文化以及堪輿文化等,這些都為塑造贛州城市特色景觀提供了文化元素,所以需要設計者充分挖掘歷史文脈形成設計素材。比如:客家文化的:客家圍屋、樸實無華的客家民俗、銳意進取的客家精神,在城市景觀園林設計時,可以提煉這些文化元素去表現:雕塑、壁畫、小品等,讓市民從中感受客家文化的博大精深。

5.2 注重人與景觀的情感互動交流

綜合處理景觀的空間、節奏、顏色、質感和光影,使自然景觀與人文景觀和諧共生,場所精神即可產生。在景觀的落實階段,要把握好景觀各要素的具體形態以及各形態之間的組織關系,可通過制作模型或電腦軟件輔助設計的方法,讓設計者模擬在空間中游走的狀態,事先體驗景觀完成后的效果,以進一步調整景觀的空間、節奏、顏色、質感和光影效果,爭取讓景觀的每一個細部都盡善盡美。讓大與小、近與遠、強與弱、松與緊、冷與暖、粗與細、深與淺、剛與柔、亮與暗等人的感官體驗融匯在各景觀要素中,形成“媒介”,使景觀“特質”激活人的情感體驗;還可充分利用地域性的植物群落:榕樹、烏柏以及香樟等,結合自然環境打造四季景致,以自然景觀控制整體,結合人文景觀增加活力,刺激居民在使用時的認同感和幸福感,濱水景觀中的場所精神便隨之產生了。

5.3 推進特色主題公園建設

目前贛州市的公園主要以濱水景觀特色、歷史人文景觀特色,都市景觀特色為主題,該大力推進“一園一主題,一園一特色的”精品公園建設,可基于現有公園建設的基礎,通過新建或改建的方式,滿足不同年齡層次的市民的心理和對趣味性活動的行為需求。比如:針對人與寵物在城市休閑空間使用中存在沖突與矛盾的現狀,可建設劃定活動區域、配建服務場所的 “寵物主題公園”;也可針對目前:科研與科普在公園中相對脫節的現狀,可以建設一些:科教主題公園或低碳主題公園,配建一些科普活動多種形式體驗感的設施,從多種層面增加:主題公園的多樣化、文化的深度、服務功能。

5.4 公園存在形式的多樣化

促進贛州市原有森林、綠地自然性和城區綠地功能性的再提升:完善公園與綠道系統的空間體系,建立區域綠道、城市綠道、社區綠道三級綠道網絡,大力推廣立體綠化,通過屋頂綠化、垂直綠化、綠墻、陽臺綠化、橋體綠化等形式,實施見縫插綠和補綠增綠,以創建更多申建國家“森林城市”的基礎條件;色彩搭配上形成地域色調:增加富于季相變化的彩葉樹種、木本花卉,營造彩色街區、彩色河岸、彩色社區、彩色田園,建設“花城城市”;打造宜居宜業、林果采摘、文化體驗等多種類型的創客森林小鎮,探索體育、地產等多途徑的景觀修復和利用模式,全面推進贛州市園林綠化的特色發展建設。

6 結語

場所精神是城市景觀的靈魂和設計追求,景觀所營造的場所精神代表了場所的特性和氛圍。在如今這個“體驗至上”的“心”時代,我們需注重人與環境的情感表達,熱愛生活的城市,保護環境、發揚地域文化,使城市健康發展、人與環境和諧共生。