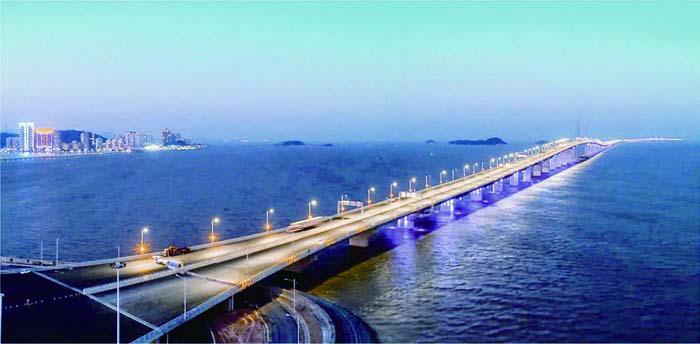

港珠澳大橋建設中的科技智慧

打破國內大橋“百年慣例”

除了是世界最長的大橋,港珠澳大橋的設計使用壽命長達120年,打破了國內大橋的“百年慣例”。

為實現這一目標,中國科研人員攻克了大量技術難題,提出了“港珠澳耐久性模型”等一整套具有中國特色、世界水平的海洋工程防腐技術措施。在研究和建設過程中,一系列新材料、新技術應運而生,在多個領域填補了中國行業標準和國家標準的空白,諸多施工工藝及標準達到國際領先水平。

位于海泥環境中的鋼管樁如何確保120年不損壞,這對港珠澳大橋設計團隊提出極大的挑戰。“針對特定的海泥環境,我們先后從涂層的抗滲透性、耐陰極剝離性等著手研制新型涂料,解決涂層的耐久性問題。”中國科學院金屬研究所耐久性防護與工程化課題組負責人李京研究員介紹,他們研制出新一代高性能環氧涂層鋼筋,并參與大橋基礎的防腐涂裝施工,保障了港珠澳大橋120年耐久性設計要求。

復雜的海床結構、惡劣的自然環境、超長的跨度距離,對橋梁鋼是一個巨大考驗。支撐起這座特大型橋梁的高性能綠色橋梁鋼,大部分是基于東北大學王昭東教授團隊研發的新一代控軋控冷工藝,由鞍鋼集團生產。

該工藝使鋼材組織細化35%以上,析出相尺寸減少25%以上,有效滿足了橋梁鋼高強度和高韌性的需求。通過優化的“成分設計+控制軋制+軋后超快冷卻”組合拳,滿足了橋梁的抗震和抗應變設計。

多次創新尋找最佳方案

天上有飛機,海上有輪船,夾在中間的港珠澳大橋如何才不會影響鄰近香港國際機場航線的飛行安全,又能滿足伶仃洋航道30萬噸輪船通航的需要呢?

港珠澳大橋設計團隊提出了一個極富創造力的方案:建造東西兩個人工島,修建一段海底隧道,將隧道與大橋連接起來。這條世界最長的海底沉管隧道由33個巨型沉管組成,每節管道長180米,單節重約8萬噸,且沉到海底40多米。

如此巨大的沉管要怎樣才能沉降到海底實現對接?這就需要浮運安裝。所謂浮運安裝,即是用拖船將沉管拖運到橋位附近,再用絞錨方式進行橫、縱移沉管至安裝位置并進行沉放安裝。為保證浮運安裝成功完成,華南理工大學的趙成璧副教授團隊采用物理模型試驗和數值模擬方法對隧道沉管管段浮運、系泊與沉放等水上施工的關鍵問題進行研究。這一研究,還真發現問題。

“實驗發現,在淺水海域,沉管在水流和波浪的作用下,縱向水流對管段的作用所引起的問題比較容易解決,但若遇橫流的作用,管段一放進海里,就會產生橫傾與下沉,并容易觸碰到海底,極其不安全。”團隊成員王冬姣副教授說。為了進一步驗證該實驗的可靠性,團隊一遍遍進行實驗與計算。最終為港珠澳大橋的浮運與沉放施工方案提供重要的技術支持。

在大橋主體安裝中,鋼箱梁橋面鋪裝代表橋梁建設“面子”工程,它提供車輛行駛的舒適安全。“我們摒棄了價格高昂的進口環氧瀝青材料橋面鋪裝技術,選擇了英國澆注式瀝青鋪裝方案。”華南理工大學張肖寧教授說,“但該方案施工效率低,按照此方案,需要5年左右的時間才能完成鋪裝工程。”他們創新性地提出GMA施工方案,將施工效率提高10倍,半年內完成工程,并建成國內外首個能夠滿足力學相似的橋梁截斷足尺模型。

科學數據拼裝出大橋

港珠澳大橋像“搭積木”一樣用科學數據拼裝出來。先在工廠里把橋墩、橋面、鋼箱梁、鋼管樁等生產出來,等到伶仃洋風平浪靜時再組裝起來,首次實現“大型化、工廠化、標準化、裝配化”建設理念。

“大鋼箱梁運到現場安裝,安裝誤差必須控制在1厘米以內,每個焊縫不能超過2厘米,難度非常大。”伶仃洋上多臺風,為了趕在臺風來臨前完成施工期,華南理工大學王榮輝教授團隊在國內首次采用多工法、不對稱、多塔斜拉橋的施工控制技術,完成世界首次3 100噸巨型鋼索塔整體施工。

2018年強臺風“山竹”登陸時,大橋之所以能牢牢“站穩”,離不開科學的數據支撐。

“前期周年觀測工作早在2007年就已開始。通過現場波浪觀測和分析計算,從而實現潮汐潮流長期預報、臺風等極端個例的工程分析等目的。”華南理工大學朱良生教授總共觀測出包括“黑格爾”在內的7個臺風。“拿到觀測數據非常困難,部分設備需要依靠千噸以上的海事船進行投放,并在臺風季節開展為期3個月的同步對比觀測。”

人工島的防風設計,應該采用什么形狀才更能扛強臺風呢?團隊通過對1949年以來所有臺風進行反偵,統計出“50年一遇”“100年一遇”的臺風強度,為橋面建設提供參數。

此外,高韌薄層瀝青罩面技術、水下結構止水、交通工程系統集成等技術應用,使得港珠澳大橋成為名副其實的“超級工程”。

實現運維智能化

港珠澳大橋連接粵、港、澳三地,由三地共同組建的港珠澳大橋管理局負責投資、建設和運營管理。

“以港珠澳大橋的體量,用傳統人海戰術進行維養,將難以滿足提供優質服務的目標要求。”管理局局長朱永靈表示,管理局將從軟硬件兩方面著手,實現運維管理由“傳統型”向“智慧型”的轉變。一方面大力推進各業務板塊機械化作業;另一方面,建立智能化管理平臺,運用信息化及大數據處理技術,研發實施多維度的移動應用和信息共享。

港珠澳大橋可謂生逢其時。2017年,科技部和交通部聯合推動將港珠澳大橋納入“中國人工智能專項”技術應用示范領域。以橋梁結構監測為例,為有效掌握大橋結構狀態及發展演化趨勢,大橋“全身上下”已安裝上萬個元器件,通過健康監測系統與電子化人工巡查系統,可實時自動采集并分析監測數據,確保大橋結構安全。

由中國鐵塔公司負責的港珠澳大橋主體工程“信息大橋”方案與港珠澳大橋實現了同步規劃、同步設計、同步建設。即使在港珠澳大橋深達近50米的海底沉管隧道內,手機上的4G網絡信號依然滿格。

“為把最先進的高鐵系統集成技術與高速公路機電系統有機銜接,項目部研發構建了專屬港珠澳大橋的全壽命周期集成BIM(建筑信息模型)系統。它們讓大橋擦亮了‘眼睛,裝上了‘耳朵,變得暢通而智能。”中鐵建港珠澳大橋項目經理蔡俊福說。

采用高效準確的人臉識別比對服務

涉及兩岸三地進出關口,車輛、人員的檢疫防控工作格外重要。為了提高司機通過效率,針對司機的檢測提供了定制解決方案,管理局將首次創新的紅外人臉檢測算法與高效準確的人臉識別比對服務充分結合。

在人員過關時,為了防止高溫人員過境,都要經過紅外測溫攝像機的溫度檢測,但傳統的紅外測溫只能識別到畫面中最高溫度區域,并且超過設置的告警閾值后告警提示工作人員,每次告警都需要確認是否為人員本身的高溫預警,增加人工核驗工作量。

管理局針對此場景進行優化,通過深度學習算法技術研制出專門針對紅外人臉的跟蹤檢測算法,通過對紅外場景中的人臉進行檢測把人臉在畫面中的位置標記出來,再結合高溫告警點的坐標位置判斷是否為人臉告警,大大減少工作人員的人工核查工作量,有效告警高達99.7%。

結合通關核驗的實際場景需求,傳統的人臉比對不僅耗時比較長,而且準確性也無法保障,而以指紋核對人員身份為主的做法耗時比較長,在準確性與高效之間無法平衡。

為了實現高效、準確的人臉比對,團隊反反復復試驗了七八款短焦相機,在邊檢中確保了近距離人像抓拍的大小,為了解決德國進口的紅外熱成像相機和可見光相機機幀不同步,研發團隊為港珠澳大橋訓練了一套全新的算法。

通過引入人臉識別比對服務,自動與系統登記的人員進行比對,1秒內反饋比對的結果,準確率高達99.5%,通關效率提高10倍以上,既高效又準確,實現極速通關。

“自營模式”提升服務水平

港珠澳大橋管理局現有工作人員228人,自2017年起,已先后招聘到位141名營運業務人員。

大橋管理局運營管理部部長江曉霞表示,結合大橋運維工作特性,為實現大橋從建設期向運營期平穩過渡,并解決原有建設人才分流安置問題,港珠澳大橋采用了“自行營運模式”,在保持建設期管理架構基本不變的情況下,將營運籌備工作動態疊加到各業務部門,并專門成立營運管理部。

由于大橋安全管控涉及水域通航安全保障、道路交通安全管控、消防應急保障、防恐及社會公共安全突發事件處置等,為保證高效率應急救援,提供優質通行服務,港珠澳大橋采取自營模式。

高效率應急救援、高水平維修保養是營運工作服務化轉型的題中之義。為實現“大監控、大安全”的管理理念落地,大橋管理局自行成立路政大隊,組建拯救大隊,與監控、養護等人員一起構成應急狀態下的安全保障力量。

朱永靈說:“進入營運期后,所有建設管理人員都要有歸零再出發的意識。沒有經驗,也就沒有條條框框,可大膽探索。”

激發品牌效應 實現經營市場化

作為連接粵港澳三地的世界級跨海通道,品牌價值可開發空間和潛力巨大,賦予了大橋更多經濟功能和社會功能。

“經營市場化有其內在現實原因和獨特資源優勢。”大橋管理局副局長余烈表示,一方面項目投資巨大,有必要利用品牌資源、通道資源和其他資源進行綜合開發,以彌補通行費收入不足,減輕三地政府財政負擔;另一方面,港珠澳大橋已積累了一大批具有核心技術、自主知識產權的技術和管理成果。

“我們可把工程建設關鍵技術轉化為行業標準和規范,為行業輸出‘港珠澳大橋標準。一些研發成果可通過與市場企業緊密合作,實現科技成果推廣轉化。”余烈說。

靠近香港海域的東人工島二至四層為預留商業開發及橋梁展廳。江曉霞說,后期爭取三地政府充分授權,大橋管理局將利用“一橋兩岸三地”獨特優勢資源,開展廣告、旅游、會議會展、通道資源等經營業務,實施綜合開發策略。

一項超級工程的完成離不開付出努力的每一個人,離不開作出貢獻的每一個企業。港珠澳大橋的順利通車,是我國跨海大橋建造實力的證明,也是科技創新成果的證明。