元日新春又一年

戰雅蓮

春節又稱新年、大年,古代稱為元日、元旦、正旦、新正、三元日等,是中華民族最重要的傳統節日。夏朝時,統治者將春季的第一個月——孟春元月作為歲首。此后朝代更替,歲首之月有所變化。所以,各朝代元日的具體日期并不一致。漢朝時,武帝頒行《太初歷》,將夏歷的孟春元月恢復為歲首,稱為“夏正”,元月初一這一天為元日,并被后人沿用下來。辛亥革命之后,我國開始推行西歷,將公歷1月1日定為元旦,將農歷元月初一稱為“春節”。

過春節俗稱“過年”。關于“年”的來歷,民間有一個傳說:“年”是一種兇猛的野獸,平時深居海底,每到除夕之夜,便跑出來傷害人和牲畜。所以,人們每到這一天都要早早做好晚飯,關緊大門,以躲避“年”的傷害。因為害怕,這一夜人們不敢睡覺,一家人躲在屋里吃“年夜飯”。由于這頓飯具有兇吉未卜的意味,所以家家都會置辦得特別豐盛。吃過晚飯后,人們會坐在一起聊天壯膽,于是就形成了除夕守歲的習俗。到第二天早晨,人們才敢出門,互相道賀沒有被“年”吃掉。因為“年”害怕紅色、火光和響聲,于是,人們就在“年”出來的這一天貼紅紙、掛紅燈、穿紅衣服,并敲鑼打鼓、燃放爆竹。從此,“年”就不敢再出來了。

傳統意義的春節是指從臘月二十三(或二十四)到正月十五。在此期間,人們會舉行一系列的慶祝活動來辭舊迎新。

臘月二十三(或二十四)被稱為“小年”,是春節慶祝活動的開始。在古代,人們要在這一天祭灶,并且要吃灶糖。從小年到除夕的這段時間是“迎春日”,人們開始為過年做準備——家家戶戶都要大掃除,不但要把家里徹底打掃干凈,也要做好個人衛生。因為“塵”與“陳”諧音,所以在新的一年來臨之際掃塵,有除陳布新的含義。除此之外,還要采辦年貨、打年糕、貼年畫、剪窗花、貼春聯、掛燈籠等等,以迎接新年的到來。

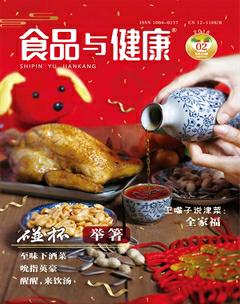

到了除夕夜,春節的慶祝活動進入高潮——一家人團坐在豐盛的菜肴前,其樂融融地吃年夜飯。年夜飯又稱“團圓飯”。不管離家多遠,人們都要趕回家中,與家人相聚一堂,歡歡喜喜地吃上這頓“團圓飯”,才算得上是過年。各地的年夜飯風俗習慣不同——南方一些地方要吃火鍋,圖個“紅紅火火”的吉利,而北方的人們則吃餃子。吃完年夜飯,長輩要給小孩子壓歲錢,以期盼晚輩新的一年平安順遂。

初一早晨,家家戶戶都趕早放“開門炮”,以迎新接福。在這一天,人們會穿上新衣服,出門去互相拜年。古時候,人們還要在元日這一天飲用屠蘇酒,以防病健身。飲酒是講究次序的,要從年齡最小的飲起,年長者后飲(兒童不可飲酒)。北宋王安石那首膾炙人口的《元日》就描寫了這一歡樂的情景:“爆竹聲中一歲除,春風送暖入屠蘇。”

在古代,朝廷要在元日這一天舉行朝會——皇帝會在這一天清早上朝,在正殿接受群臣的朝拜,并舉辦酒宴,賞賜群臣椒柏酒。唐朝詩人楊巨源在《元日觀朝》中就記述了這一場景:“天顏入曙千官拜,元日迎春萬物知。”

說起春節的飲食,自然離不開餃子。餃子在古代又稱角子、扁食、嬌耳等,據說起源于東漢時期,是醫圣張仲景發明的。古時候,人們把一天分為十二個時辰,用十二地支來命名,子時是一天的開始,相當于現在的半夜十一點到一點。除夕夜的子時是新舊兩年的交替之時,稱為“交子”。因為餃子與“交子”諧音,取“更歲交子”之意,所以人們慢慢形成了除夕夜交子之時吃餃子的習慣。

餃子雖然外表看上去長得都差不多,但因為餡料豐富,可葷可素,味道能夠千變萬化。年三十的餃子餡料很有講究:芹菜餡的餃子寓意勤勞致富,也有財富源源不斷之意;白菜餡餃子寓意“百財”;韭菜餡餃子寓意天長地久——無一不表達了人們對幸福、美好生活的向往。

除夕夜吃這幾種餡兒的餃子還有一定的營養道理。春節期間人們生活變得沒有規律,飲酒也相對較多,平時患有高血壓的人,此時血壓容易升高,而芹菜具有平肝降壓的作用,能緩解高血壓;白菜具有消食健胃、通利腸道、解酒毒的功效,春節期間人們吃得油膩,也難免飲酒,食用白菜餡餃子可促進消化,防止腹脹,并幫助解酒;韭菜性溫,具有溫中行氣、補腎的功效,對于春節期間過食寒涼而導致的里寒腹痛有一定的防治作用。所以,在春節期間,我們可以根據自身及家人的身體情況,選擇適合的餃子餡料。

除了餃子,春節另一種很重要的食品就是年糕了。年糕與“年高”諧音,有“年年高”的寓意。年糕大多用糯米制成,成品為白色的,象征“銀”,北方有些地區用黏黍(即黃米)做年糕,做出來的年糕是黃色的,象征“金”。“金銀”滿倉,寓意新年發財。

北方的年糕有蒸、炸兩種制法,以甜味為主;南方的年糕除蒸、炸外,還可以切成片來炒或煮湯,味道有甜有咸。年糕口感香糯,營養豐富,是人們喜愛的食品,但不易消化,一次不宜食用過多,更不宜冷食。endprint