吳海痛點乃國內營商環境之頑疾

欄目主持/劉道勤

老編有曰:優化營商環境,最高決策層念茲在茲、反復強調,然而如此熱情傳導到政府工作一線末梢后,企業的感受卻還是寒意襲人。2018年新開年,先有中誠信董事長毛振華在亞布力雪原上當竇娥,繼而有總理接見過的企業家無奈再寫信,他們只是冒出來的冰山一角,背后是沉默而不敢言的大多數。

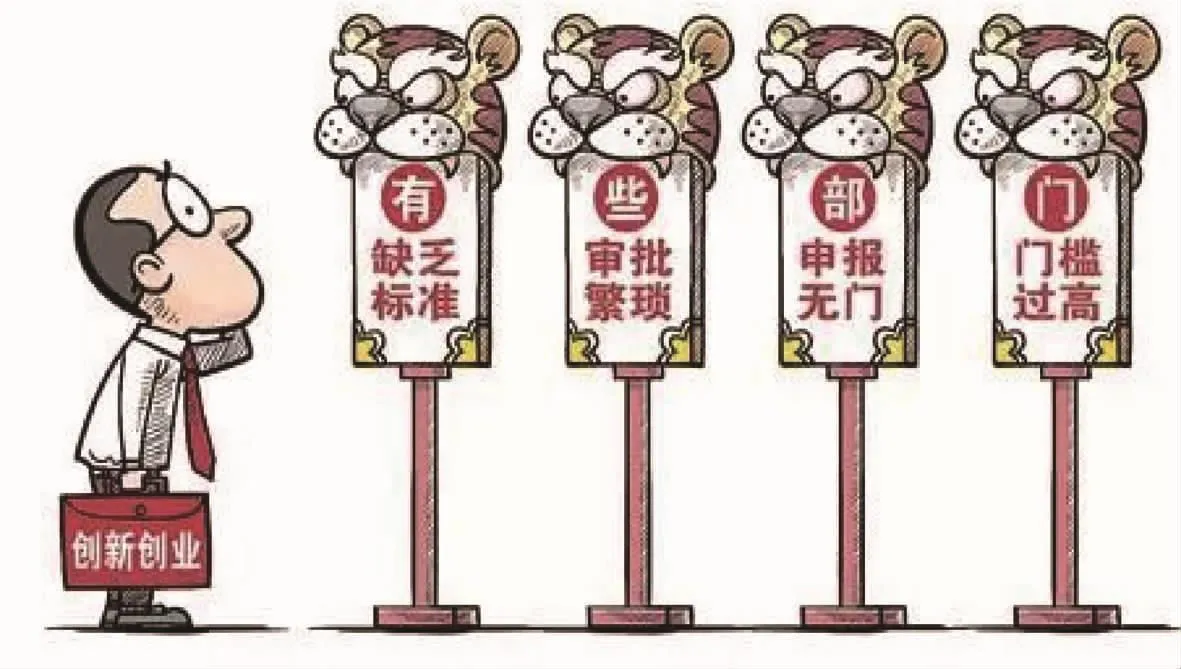

吳海之痛是營商環境建設的攔路虎。營商環境決定國家興衰,這個說法并不為過。尷尬的是,中央政府簡政放權了,但一些地方政府對被精簡掉的事項仍然不肯放手,甚至敷衍以對、延遲應對,那即便真實的聲音上達中央,企業家看到了困難解決的希望,到了地方執行層面,又很快被掐滅。

痛點所在

2015年5月,時任桔子水晶酒店CEO的吳海致信李克強總理,痛陳企業同政府打交道時的“憋屈”經歷,結果不僅“驚動”包括總理在內的三位國務院領導,還被請進中南海。但這個“高光時刻”,并未帶來太多改變。

日前,吳海又一次發出“公開信”,依舊在倒營商環境的苦水。在他眼里,兩年多來,“執行層面好像沒有真正領悟到中央的意圖”——高層頻頻發出的簡政放權信號,往往在基層卡殼,該憋屈的照樣憋屈,甚至更憋屈。

“總理批示要辦,國務院辦公廳督辦,到現在沒有解決,吳海向媒體抱怨,他很“氣憤”。

從“憋屈”到“氣憤”,吳海的情緒并不獨屬個人。這段時間,有幾位企業家在輿論場上密集發聲,批評營商環境,言辭情緒不乏激烈。

這些言論矛頭所指,無外乎是基層行政機構和公務人員面對企業時“層層設卡”甚至“層層盤剝”。只不過,有了這幾年高壓反腐、持續反四風和強調簡政放權的背景下,基層的表現有些新方式。

政府部門明目張膽索賄的少了,如今消極怠工不作為,他們明知道業主每日扛著高額房租、人工費、承受力有限,就以各種理由或拒受理或借口不來現場審查,迫得企業只能千方百計疏通關系、請客送錢……吳海的抱怨與之如出一轍:拿錢的少了,事更難辦了;跑腿的次數少了,但事情照樣辦不了,因為那圖章還得一個個敲,流程并未見少。到頭來,變的只是形式,本質并沒有改變。

營商環境取決于政府行為,而大多數正常經營的企業,對政府的要求其實不高。當年那封讓自己成名的公開信里,吳海就寫道,自己不需要政府的資金扶持,這是資本市場的事;也不需要特殊政策支持,這是“長大了跟媽要奶吃的事”。他和眾多企業家想要的,只是一個公平透明的市場體制,是一個不添亂就是幫忙的政府。

有曰一:在相當長時間內的政企關系處于扭曲狀態,歸根到底是政府權力不受制約,致使其占有不當得利。這些不當得利,來源于過多制度空隙造成政府手中過多的“自由裁量權”,這就滋生大量權力尋租空間,使政企關系的天平日漸失衡。而既得利益者的地位一旦樹立,非但不易由外力撼動,更容易使相關主體產生嚴重的“利益依賴”和“路徑依賴”。久而久之,“伸手”就成了一些人習慣且唯一擅長的管理方式。

監督“政府”

吳海因為寫信而被總理接見,然而結果并不見佳。吳海在新的信中舉了五個方面的例子:過時政策無人修改,一條沒人理的過時規定隨時可以被審批部門拿出來卡住企業;土地使用費的問題,誰都不管;相關行政審批機構互相矛盾,工商局答應的,到了公安消防卻無效;行政執法隨意性問題,基層干部自我授權,企業不敢不從;強制私營企業招投標。

回顧2015年,當時反腐已經走向日常化,全年共有 35名高官被中紀委通報落馬,落馬高官進入審判季,軍隊反腐的階段性成果也在繼續公開化。在當時的反腐形勢下,“特種稅”的問題是引人注目的。吳海當時寫道:在我們行業俗稱的“三節”的時候,某城市所有下屬機構幾乎傾巢出動,只要屬于他們管理的行業他們都會照顧檢查到,并且主動按企業規模排名來做某種要求,當然,關系好的企業可以討價還價,“特種稅’也有減免的時候。

“為什么那個城市幾千家企業沒人敢做聲,因為他們都知道,一旦出聲他們的企業就會遭到滅頂之災,我記得4、5年前,那個城市的某經濟型酒店的加盟商舉報了某政府部門下屬機構,從此之后這個品牌的酒店在那個城市就沒法獲得某種批文而沒法開業,直到某個品牌集團老總到這個城市來賠罪才解決這個問題。”穿小鞋的手段花樣繁多,高層優化營商環境良好用心,真不是一個簡政放權就能徹底消除的。

關于“特種稅”涉嫌腐敗的問題,吳海在第二封信中談到了后續,那就是紀委方面曾派員了解情況,但他并沒有說出具體的城市和具體人,他認為自己針對的是現象性的問題,并不是為了針對誰。他認為很多都是系統性的問題,希望造成這些問題的機制能夠改變。吳海說:很多毛病都是過去系統性的管理問題導致,不是某個人的問題。但是我保證所說的現象都是事實。

有曰二:解決這些問題的唯一辦法,就是對政府權力編織更為細密的制度籠子,盡最大可能堵住規制的漏洞和縫隙。這些年改革持續推進,頂層設計不可謂不充分,關鍵就在日常的執行與督查。政府的權力、許可和行為,都應當有法可依、有理可循、有據可查,但凡失職或濫權,則當有及時的遏制和懲戒措施;作為市場主體的企業,則應當有暢通的意見表達及上溯渠道,應當有制度性的權利保障——不僅是政府對市場的監管,也包括針對政府行為的監管。

未見進展

為什么時隔兩年,再次發表公開信?

吳海表示,這些問題是我2015年公開信上提到的,為什么到現在沒有解決。我覺得一是因為很多管理是跨部門的,部委之間互相推諉;第二,部委的規定到了地方,地方操作也存在問題。我們做酒店都是地方審批,一般都到不了市一級,所以我們遇到的問題關鍵是在地方。當然,部委可能也存在溝通、銜接的問題。總結起來就是不擔當、不作為,總理和國務院都發話了,問題還是沒有解決,我還能說什么呢。

從2015年到現在我能看到的變化是,拿錢的少了,事更難辦了。以前是伸手公開要(錢),現在這種情況少多了,但是事也辦不了了;第二是跑腿的次數少了,但是事情照樣辦不了,原因是跑腿次數減少,但還是要各個部門去批,把證辦完之后才能去工商部門。過去還能先到工商部門去,現在證辦不完連工商都去不了,也就是說現在連時間差都打不了。所以變的只是形式,本質并沒有改變。

我沒法走正常程序去反映問題,只能給總理寫信。總理說了問題都沒有得到解決,我還指望什么正常程序。國務院辦公廳督辦,這是最正常的程序,政府最高領導出面的事情,地方都沒有解決,我再去找地方反映,不是自找沒趣嗎。說直接一點,總理要求辦,國務院辦公廳往下督辦的事情,都辦不了,我還往地方反映,會有什么用?

我希望大家一起把營商環境做好。我覺得大家都理解這個根本,就是中央很重視營商環境、簡政放權。但是地方政府沒有理解中央重視這個事,只做形式上的改變。我認為地方政府、各部委應該動起來,營商環境變好,老百姓、國家才能有錢。

對于中國的營商環境最亟待解決的是什么?吳海認為,主要是行政審批、監督管理這兩塊。因為涉及的部門太多,比如行政審批中,工商部門是最好的,因為有工商法。其他部門沒有法律,可能因為領導的一句話導致事情辦不成,甚至是窗口都不接收。所以說行政審批是讓你的事情做不了,而監督管理的問題是有的地方天天查,讓你做不下去。

中小企業經營中遇到的問題,沒有向上反映渠道,誰敢往上去反映?地方會給你穿小鞋,弄死你。最簡單的一個道理,一個人受到不公平待遇,可以在往上發泄,但是企業受到不公平待遇時,如果在網上說出來,會被各個部門弄死。因為企業要開門,要營業,如果你舉報一個人拿回扣被辦了,其他人給你穿小鞋,你怎么辦?很多企業都遇到過這種情況。

有曰三:地方總是領會錯中央的意思。其實政府里的當事人,未必不懂中央意思,只是上面的口號鞭長莫及,自己的切身利益跟口號不一致。切身利益在哪?有時在偷懶省事,有時在應對上級領導,有時在設卡尋租,不一而足。這是政府基層工作人員行為的主導因素。所謂吳海之痛,可以歸結為營商環境荊棘密布,這些荊棘拜一些手握實權的管理部門所栽。

政府的管理真的那么難嗎?其實根本還在制度設計,現在的環境沒有賦予企業家面對政府官員的牙齒。破解營商環境的攔路之障,要賦予企業通暢的上訴渠道,同時也要給相關管理部門以足夠約束,如果失職或者濫用職權,也應該繩之以法。

(本刊整合)C