南喬治亞島2016年冬季大風天氣特征分析

劉旺 胡松,2,3

(1上海海洋大學海洋科學學院,上海 201306; 2國家遠洋漁業工程技術研究中心,上海 201306;3河口海洋測繪工程技術研究中心,上海 201306)

0 引言

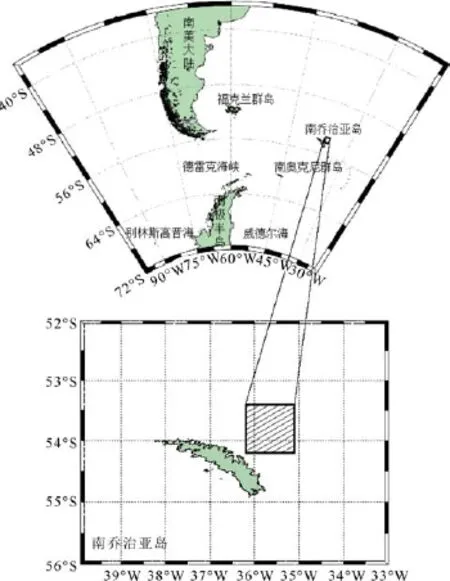

南喬治亞島(South Georgia Islands)位于南大洋南極半島東北側(圖1),位于南緯 54°15′—54°55′、西經 36°45′—38°05′,與福克蘭群島距離 1 300 km,與南極半島距離 1 400 km,屬寒冷海洋性氣候,常年低溫潮濕。南喬治亞島海域是南極磷蝦漁業的主要漁場之一,大風是影響該區域的主要天氣現象。大風和大浪經常導致該區域航運中斷,漁業、旅游業等經濟活動受損,更嚴重甚至導致船只沉沒和人員傷亡。

隨著對海洋資源的重視,近年來我國積極參與開發南極海洋生物資源。朱建鋼等[1]對南極資源開發及其利用前景進行了分析,磷蝦是南大洋最大的生物資源; 黃洪亮等[2]對南極磷蝦漁業的近況和趨勢進行了分析,研究表明南極磷蝦開發潛力巨大。每年冬季我國都有多艘大型漁船前往該海域捕撈磷蝦,因此,加強該區域大風天氣的研究,對于幫助我國有效地在該海域捕撈及安全生產具有重要的指導意義。

自20世紀80年代我國在南極建立第一個科學考察站長城站以來,我國大部分研究工作的區域主要集中在南極長城站、中山站等區域[3-9]。關于大風天氣的研究,楊清華等[8]分析了造成長城站大風的天氣類型; 胡勝利等[9]分析了造成中山站大風的天氣類型; 張永萍等[10]對南極半島及附近地區大風天氣給出了預報思路。對于氣旋特征的研究,王景毅等[11]對南大洋夏季爆發性氣旋進行了分析,發現了極區氣旋的準周期性活動特征;劉娜等[12]統計了南大洋夏季氣旋的位置和路徑等特征; 解思敏等[13]對南極普里茲灣氣旋的發展與消亡進行了分析,發現氣旋也能在灣內東風帶里生成; 陳善梅等[14]對西南極地區極地氣旋的路徑做了統計,認為氣旋的移速與路徑有關; 國外,Carrasco等[15]對南極半島附近的中尺度氣旋活動進行了研究。也有人研究了南極繞極流區中尺度渦旋現象,史久新等[16]發現中尺度渦旋會影響德雷克海峽與布蘭斯菲爾德海峽之間的水交換。張文霞等[17]認為南極繞極流區中尺度渦的年際變化與風應力變化和等密面傾斜程度變化有關。雖然我國對南喬治亞島海域漁業作業氣象保障存在需求,但是國內對該區域的天氣研究較少,尤其對經常出現的大風現象研究較少,并且缺乏海上觀測資料。本文根據作者在2016年冬季跟隨磷蝦探捕船連續作業期間的現場測量數據,結合巴西海軍水文中心提供的地面天氣圖資料和美國國家環境預報中心(NCEP)FNL數據,分析歸納了影響捕撈作業的大風及降雪等天氣過程規律,期望為該海域的漁業氣象保障提供參考。

圖1 南喬治亞島作業區地理位置Fig.1.Location of South Georgia Island

1 資料和方法

1.1 資料來源

資料來源包括:(1)巴西海軍水文中心每日世界時(UTC)00:00、12:00提供的地面天氣圖;(2)2016年6—8月第一作者在南喬治亞島海域作業期間,利用 Kestrel 4000手持風速儀測得世界時每日00:00,06:00,12:00,18:00的平均風速、風向、海面氣壓、相對濕度、氣溫等實測資料;(3)觀察員目測海況數據,主要包括當時天氣現象、云量、能見度、風浪及涌浪波高;(4)航海和漁撈日志的天氣記錄,主要包括能見度、海面氣壓、氣溫、風向、風力、浪級、海水表層溫度等;(5)雷達探測的冰山數據;(6)美國國家環境預報中心FNL分析數據。

Kestrel 4000手持風速儀是美國生產的一種高精度、耐用的小型儀器,它可以同時測量當前風速、最大風速、平均風速、海面氣壓、相對濕度、氣溫等氣象要素,風速的測量范圍為 0.4—40 m·s–1,精度為±3%,分辨率為 0.1 m·s–1,足以測量出大風期間的風速。

1.2 影響剔除法

觀測在正點前15 min內進行,風的觀測選擇在船上四周無障礙、不擋風處,在迎風面,測量2 min內的平均風速,結合當時船舶航速航向,一般船速都是以1 m·s–1左右的速度航行,真風的求取必須依照測風儀給出的相對風速和風向以及船速和船向,剔除船速船向的影響,利用矢量三角形法算出真實風速、風向。當發生持續大風時,漁船往往會前往離島較近的區域,所以避風和轉載期間缺測數據和有誤數據予以剔除。劉慧等[18]對船測資料與智利外海 QuikSCAT風場進行了比較,雖然實測數據會受到船體等因素的影響,但是足以描述大風天氣的基本過程。海況主要采用人工目測記錄。風浪、涌浪分別觀測,根據海況等級表,對挑選出較遠處的3—5個顯著大波,求這些大波波高的平均值,根據道氏浪級表,估計出當時的浪級。

2 結果與分析

2.1 氣象要素特征分析

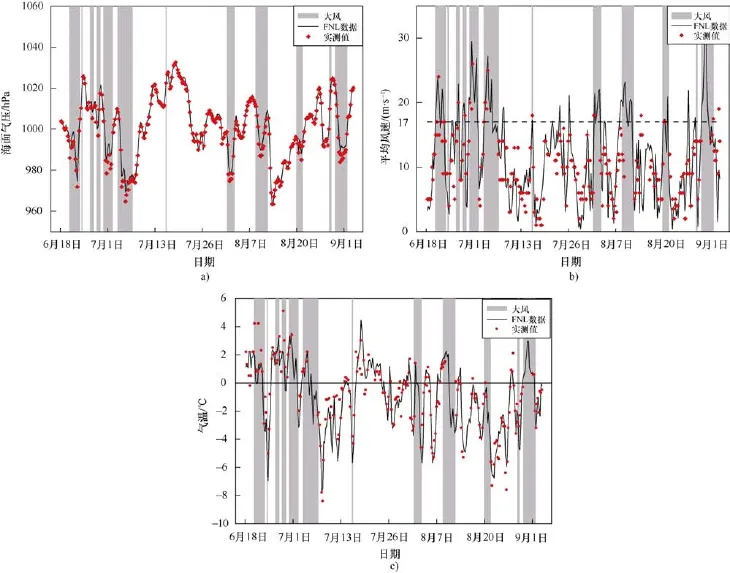

2016年6月18日—2016年9月4日,在南喬治亞島區域海上作業期間,共觀測到對捕撈作業影響較大(平均風速>8級)的大風日數為23 d,占到總觀測日數的 30%。圖2中散點為 00:00、06:00、12:00、18:00 UTC的船測數據,包括氣壓、風速、氣溫。將避風和轉載期間誤差較大的部分數據剔除后,共有有效數據219組。圖2中實線為從FNL數據中提取的最近點連續分析資料,共310組數據。陰影部分所示為大風期,圖2a觀測的氣壓值與FNL分析資料變化較一致,最高氣壓為1 032.7 hPa,最低氣壓為961.4 hPa。一般情況下,一段時間內變壓較大,往往出現大風天氣,由圖2a可以看出7月3日—7月7日發生的大風天氣氣壓降低較為明顯,7月4日00:00氣壓為1 005.1 hPa,7月4日18:00氣壓下降到971.9 hPa,平均每小時下降為2 hPa,對7次持續時間超過24 h的大風期間統計表明,其中有 6次變壓超過了20 hPa。圖2b表明南喬治亞島這段時期內觀測到最大平均風速為 27 m·s–1,根據現場觀測資料對2016年南喬治亞島海域捕撈作業影響較大的8級以上大風天氣一共有12次,其中5次影響小于24 h,4次影響持續48 h左右,3次影響超過72 h。圖2c中溫度的變化范圍為–8.4—5.6℃,7月3日18:00氣溫為1℃,大風至7月7日減弱,8日18:00溫度下降到–8.4℃,盛行西南風,給南喬治亞島帶來明顯的降溫,圖中可以看出大多數情況下大風會帶來降溫,但并不是每一次降溫都伴隨著大風天氣,往往是大風過后極地冷空氣北移,給該區域帶來降溫。如7月7日18:00氣溫–2.1℃,18 h后,氣溫下降到–7.8℃,此時風力雖然只有 6級左右,但由于盛行西南氣流,給該地區帶來明顯的降溫。

圖2 2016年冬季南喬治亞島氣象要素變化.a)海面氣壓,b)平均風速,c)氣溫Fig.2.Variation of meteorological elements near South Georgia Island in winter 2016.a)sea surface air pressure,b)wind speed,c)air temperature

2.2 大風天氣形勢分類

圖2的數據對比說明FNL分析資料比較能夠真實反應當地的一些基本天氣變化特征,例如大風發生的起始時間、持續時間。下面結合巴西海軍水文中心的地面天氣圖(圖略)以及實測資料對2016年冬季漁船作業影響較大的 12次大風過程進行統計,發現其主要規律。

統計表明,觀測期間大風天數占總天數的33%。根據出現大風的天氣形勢,可簡單地將南喬治亞島的大風天氣過程分成兩大類,即“單一氣旋型”和“高低壓共同作用型”,前者是由單個氣旋直接導致南喬治亞島大風天氣過程,后者指由于高壓和氣旋之間密集的氣壓梯度導致南喬治亞島大風的天氣過程,主要是由氣旋和南大西洋高壓、南大西洋高壓脊、南美大陸高壓共同作用形成的。

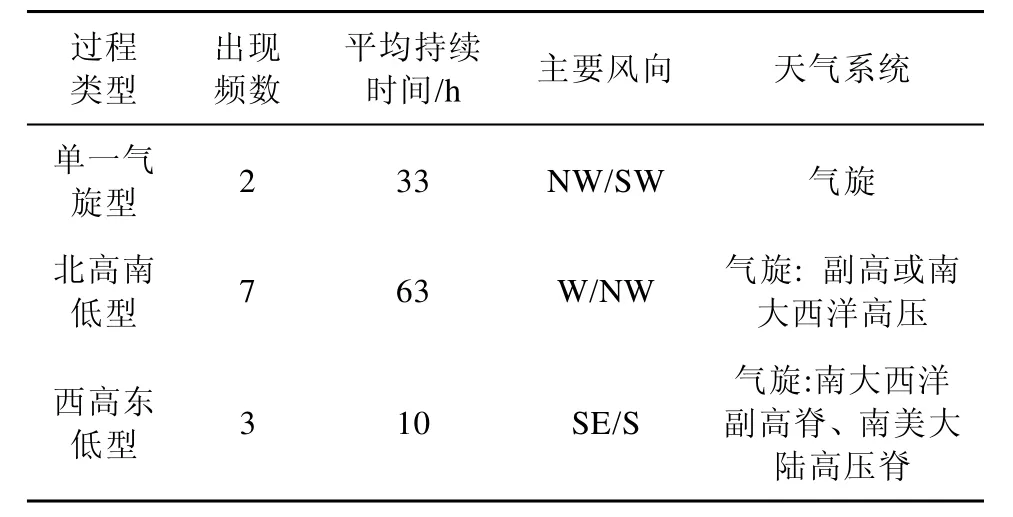

表1給出了2016年各類大風天氣過程的主要特征。“北高南低型”的出現頻數最多,占58.3%;“西高東低型”次之,占 25%; “單一氣旋型”發生的概率較小,占 16.7%。平均持續時間最長的是“北高南低型”,為 63 h; 平均持續時間最短的是“西高東低型”,為10 h左右; 各類大風都有其特征風向。

表1 2016年南喬治亞島大風天氣過程特征分析Table 1.Analysis of the characteristics of the gales near South Georgia Island in 2016

2.3 大風天氣過程分析

氣旋是造成南喬治亞島大風天氣的主要天氣系統,本次研究期間所有的大風天氣都是由氣旋直接或間接造成的,根據FNL數據,對觀測期間單一氣旋型、北高南低型、西高東低型的典型過程進行分析。

2.3.1 單一氣旋型

由于沒有大陸安第斯山脈阻擋,德雷克海峽與南極半島是氣旋活動最活躍區,氣旋常常經過別林斯高晉海穿過南極半島,隨后根據移動方向不同可分為三路。第一路由于西風帶中氣流比較平直,氣旋在東移過程中,沒有受到天氣系統阻擋,極地氣旋自西向東移動; 第二路是受南極大陸冷高壓脊影響,轉向東北移動,對南喬治亞島影響較大; 第三路受到(南美大陸)副熱帶高壓脊南伸影響,氣旋向東南方向移動。第一路和第二路氣旋往往是影響南喬治亞島的主要氣旋,這類氣旋往往持續時間較短,但強度大。第三路氣旋單獨影響較小,它往往會與威德爾海上的氣旋多次合并后加深,易形成北高南低的天氣形勢,副熱帶高壓與強低壓氣旋之間形成很強的氣壓梯度,造成南喬治亞島大風天氣,這類替換氣旋往往持續時間長,強度更大。

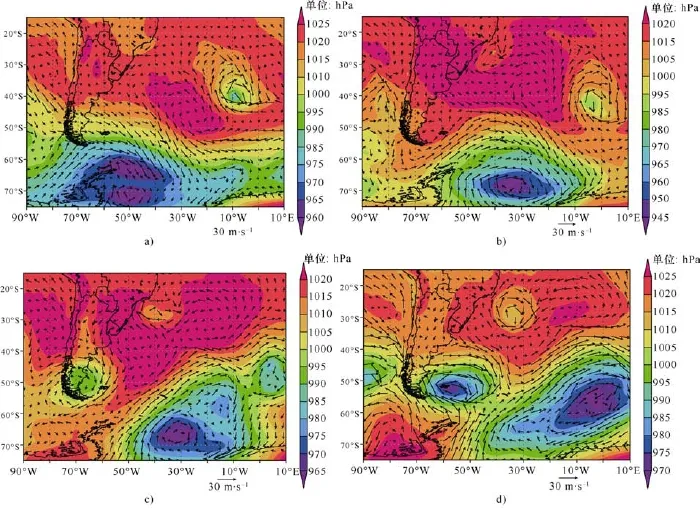

上述三路氣旋主要是由極地氣旋造成,還有一種大風天氣由生成于中緯度地區的溫帶氣旋造成,通常向東南或向東方向移動,中心氣壓逐漸減小,帶來大雪天氣,移速較快,大風較急,持續時間不長。圖3為單一氣旋類型的典型例子,可以明顯看出6月28日12:00氣旋中心位于58°S、26°W附近。氣旋向東北方向移動,并未發生停滯或者與其他氣旋合并或替換,12 h后,氣旋中心位于 57°S、8°W 附近。圖3a南喬治亞島受單一氣旋影響帶來大風天氣,圖3b南喬治亞島受高壓控制,晴好天氣,這類大風持續時間不會太長,一般在24 h左右,很少超過48 h。

2.3.2 北高南低型

北高南低型通常為北面高壓和南面多個低壓氣旋相互作用,持續時間長。一個發展成熟的氣旋,后面再跟著一個初生氣旋,形成氣旋族。高壓底部、低壓頂部等壓線密集,南北之間氣壓梯度加大。北高通常為南大西洋副熱帶高壓或南美大陸高壓,南低通常為威德爾海附近出現的多個氣旋停滯打轉同時強度加強,一個氣旋接著一個氣旋,不停地發生替換,因此,北高南低的天氣形勢隨著氣旋的位置發生著交替變化。與單一氣旋型相比,此類大風特點為持續時間較長,通常可達3 d以上,風速較大。圖4所示為典型北高南低型的天氣形勢。8月9日,如圖4a所示,南喬治亞島西南部為低壓,東北部為高壓,氣旋中心位于 58°S、50°W 附近,隨著氣旋向東移動; 8月10日,圖4b所示,南喬治亞島南部為高壓,北部為低壓,氣旋中心位于 68°S、33°W附近; 8月11日,圖4c所示,南喬治亞島西北部為高壓,東南部低壓氣旋中心位于 65°S、33°W附近。由上可見,8月9—11日連續3 d均為大風天氣。8月 12日,圖4d所示,南喬治亞島海域風速較小,大風過程結束,南喬治亞島處于鞍型場內,這類大風天氣一般會超過48 h,超過72 h也較為普遍。在這種情況下,由于大風持續時間長,漁船通常無法作業。

圖3 不同時刻的地面天氣圖.a)2016年6月28日12:00 UTC; b)2016年6月29日00:00 UTC;Fig.3.Ground weather maps at different time.a)12:00 UTC June 28,2016; b)00:00 UTC June 29,2016

圖4 不同時刻的地面天氣圖.a)2016年8月9日12:00 UTC; b)2016年8月10日12:00 UTC; c)2016年8月11日12:00 UTC; d)2016年8月12日12:00 UTCFig.4.Ground weather maps at different time.a)12:00 UTC August 9,2016; b)12:00 UTC August 10,2016; c)12:00 UTC August 11,2016; d)12:00 UTC August 12,2016

2.3.3 西高東低型

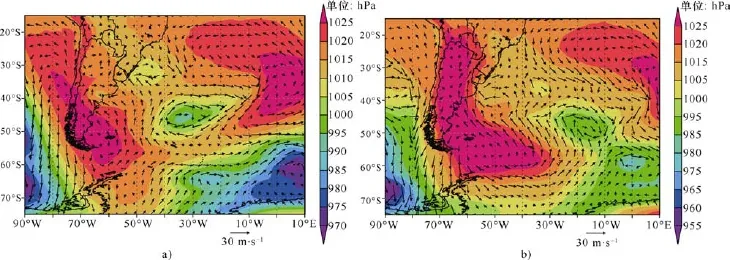

這類大風天氣往往是南美大陸受閉合高壓或高壓脊控制,南喬治亞島西部受閉合高壓控制,東部受一個或多個低壓控制,東西兩側形成密集的氣壓梯度。圖5a是南喬治亞島海域大風發生前的地面氣壓場,南喬治亞島處于鞍型場中心區域,此時出現持續性降雪; 圖5b所示為南喬治亞島海域大風發生期間的地面氣壓場,可見鞍型場東移,高壓脊東偏,低壓中心位于45°S、15°W附近,南喬治亞島處于密集的等壓線之間,東南風較大,此時風浪和涌浪較大,且方向與常年平均態不同,這種天氣形勢往往對作業漁船危害較大。根據觀測記錄,7月15日浪級達到5—6級,浪涌方向為東南方向,當時作業區域位于南喬治亞島東側,由于沒有島的地形遮擋,漁船只能提前做好迎抗準備,對作業的影響較大。

圖5 不同時刻的地面天氣圖.a)大風發生前(2016年7月15日12:00 UTC); b)大風發生時(2016年7月16日12:00 UTC)Fig.5.Ground weather maps at different time.a) before strong winds(12:00 UTC July 15,2016); b) strong winds period(12:00 UTC July 16,2016)

3 討論

南喬治亞島海域是南極磷蝦漁業的主要漁場之一,也是目前我國和世界上磷蝦捕撈國冬季捕撈的主要區域,因此分析研究南喬治亞島海域冬季大風天氣非常必要。本文基于2016年6—9月我國南極磷蝦探捕航次觀察員在南喬治亞島海域獲取的氣象觀測資料,并結合地面天氣圖資料和FNL資料,系統研究了南喬治亞島海域冬季大風的特征,歸納造成大風的天氣形勢,并分析這些天氣形勢對漁船作業造成的影響,對于指導海上作業安全有一定的參考價值。

大風研究的重要內容包括大風的變化規律、形成原因、風力強度和持續時間。本文的對比分析研究表明,FNL資料與實測資料氣壓變化最為一致(圖2a),平均偏差為1.78 hPa,FNL資料與實測資料氣溫變化較為一致,平均偏差為 1.26℃,FNL資料與實測資料風速變化有一定偏差,平均偏差為–3.08 m·s–1,雖然實測數據剔除了船速船向等影響,還是會受到船體等因素(如遮擋、船體溫度)的影響,使氣壓和氣溫偏大,風速偏小,但是船測資料足以描述大風天氣的基本過程、強度變化及持續時間。

根據實時觀測資料統計,南喬治亞島海域海表面溫度平均為 3.39℃,變化范圍為 2.4—4.2℃,變化幅度為 1.8℃; 氣溫的平均溫度為–0.76℃,變化范圍為–8.4—5.6℃,變化幅度為 14℃; 氣壓平均為999.74 hPa,變化范圍為963.4—1 032.7 hPa,變化幅度為71.3 hPa。這表明冬季南喬治亞島海表面溫度變化較小,漁船不會受到海冰凍結影響,海上氣溫也基本在可作業區間內; 從觀測氣壓的較大變幅可以看出氣旋過境前后氣壓的下降與回升,由于影響氣旋都為中尺度氣旋,結合地面天氣圖分析表明,南喬治亞島海域處于氣旋的頂部、底部、前部、后部的位置差異會影響大風的強度和方向,當處于氣旋的低后部時,往往對漁船影響較大,所以觀察員在根據地面天氣圖預報大風時也要重點關注南喬治亞島所處氣旋的位置。

通過對2016年6—9月期間地面天氣圖逐一分析可知,冬季的大風天氣主要受氣旋影響,強副熱帶高壓、南美大陸高壓及副熱帶高壓脊線南伸與低壓氣旋相互作用會產生不同類型的大風天氣(表1),這與張永萍等[10]對南極半島的分析基本一致,但不同之處在于南極半島還受到極地高壓的強烈影響,而南喬治亞島是否受到極地高壓的直接影響尚不清楚。當副熱帶高壓北抬,由于沒有高壓系統阻擋,容易形成單一氣旋型天氣形勢(圖3a); 當強副熱帶高壓與氣旋形成北高南低型天氣形勢,氣旋中心可降到950 hPa以下(圖4b);當南美大陸高壓和副熱帶高壓南伸時容易形成西高東低型天氣形勢(圖5b),持續時間較長。本文僅僅是從地面天氣圖著手,還存在一定的局限性,今后有必要根據不同的高度場、氣壓場和濕度場的合成天氣圖分析研究,了解該海域高低空環流形勢場演變特征,還需要結合數值預報模式模擬更多的天氣過程,了解氣旋、氣旋與冷空氣配合過程大風分布的一些共性。

在這里重點強調一下對南喬治亞島冬季影響較大的西高東低型大風天氣,地面天氣圖分析表明,在南極半島和德雷克海峽經常由南極高壓北伸與東南太平洋高壓脊南伸合并而成的副極地高壓控制,或者南美大陸高壓南伸與南極半島連成一片(圖5),最高氣壓達到1 025 hPa以上,德雷克海峽以東被深厚的低壓氣旋控制。隨著高低壓場東移,南喬治亞島處于西高東低型這種氣壓場中間的東南氣流中,瞬時風速達到 8級以上,這是冬季南喬治亞島出現東南大風原因所在。此時浪級達到5—6級,由于浪的方向突變與常年平均態不同,作業區域失去島的地形遮擋,雖然持續時間不長,但是對漁船影響較大,應提前做好迎抗的準備。

在本次觀測期間,發現南高北低型和西高東低型這兩種天氣形勢下南喬治亞島海域容易形成鞍型場(圖5a、圖4d),有利于生成大霧。實時觀測表明,7月14日12:00,南喬治亞島處于鞍型場中,此時氣壓為 1 013.7 hPa,風速 6 m·s–1,同時伴隨著大霧和強降雪; 7月15日12:00(圖5a),南喬治亞島仍處于鞍型場中,能見度較低,空中云量較多,相對濕度較大,風速 8 m·s–1,伴隨著大霧但降雪減少; 鞍型場東移,7月16日,氣壓升高到1 022.5 hPa,出現東南大風天氣,風力達到了8級以上,氣溫明顯降低,此時南喬治亞島受鞍型場東移影響,出現西高東低型的天氣形勢(圖5b);許淙等[19]分析了造成長城站海霧的天氣形勢,也發現了鞍型場容易形成海霧,與本次觀測較為一致。因此本文認為鞍型場產生和移動會對該海域造成較大影響,有助于產生大霧和大風天氣,對于形成鞍型場的機制有待進一步研究。

4 結論

綜合以上分析和討論,可以得出以下結論。

1.南喬治亞島冬季盛行偏西和偏西北大風,大風與極地氣旋活動密切相關。

2.造成南喬治亞島冬季大風的天氣形勢有單一氣旋型、北高南低型、西高東低型。

3.發生大風天氣時,單一氣旋型持續時間較短,北高南低型持續時間較長,西高東低型持續時間最短。

4.西高東低型天氣形勢容易形成鞍型場,盛行東南大風,風浪涌浪較大,需特別注意漁船避風避浪方式。

1 朱建鋼,顏其德,凌曉良.南極資源及其開發利用前景分析[J].中國軟科學,2005,(8): 17—22,10.

2 黃洪亮,陳雪忠,劉健,等.南極磷蝦漁業近況與趨勢分析[J].極地研究,2015,27(1): 25—30.

3 韓忠南.南極長城站─中山站航線優選初探[J].海洋預報,1991,8(1): 30—35.

4 王殿昌,施國強,王勇.中國南極長城站—中山站航線分析總結[J].海洋預報,1991,8(1): 53—57.

5 張林.第六次南極考察—長城站越冬氣象考察報告[J].海洋預報,1993,10(2): 40—50.

6 張文義.南極長城站一次強降溫天氣過程分析[J].海洋預報,1996,13(4): 71—75.

7 黃耀榮,許淙,尹濤,等.南極長城站氣壓場和風場分析[J].極地研究,2000,12(2): 129—136.

8 楊清華,張林,汪孝清.南極長城站大風天氣分析和預報[J].海洋預報,2007,24(4): 1—12.

9 胡勝利.南極中山站大風天氣形勢類型分析[J].海洋預報,1996,13(3): 59—63.

10 張永萍,陳善敏.南極半島及附近地區大風天氣及其預報[J].南極研究,1988,1(2): 44—53.

11 王景毅,譚燕燕.南極南大洋夏季氣旋爆發性發展的觀測實例及分析[J].海洋學報,1990,12(2): 251—256.

12 劉娜,傅剛,郭敬天,等.南大洋夏季氣旋的統計特征[J].中國海洋大學學報,2007,37(4): 517—524,662.

13 解思梅,郝春江,梅山,等.南極普里茲灣氣旋的生消發展[J].海洋學報,2002,24(6): 11—19.

14 陳善敏,張遴煜,逯昌貴.西南極地區極地氣旋路徑的統計分析[J].應用氣象學報,1989,4(2): 150—155.

15 Carrasco J F,Bromwich D H,Liu Z.Mesoscale cyclone activity over Antarctica during 1991: 2.Near the Antarctic peninsula[J].Journal of Geophysical Research: Atmospheres,1997,102(D12): 13939—13954.

16 史久新,孫永明,矯玉田,等.2011/2012年夏季南極半島北端周邊海域的水團與水交換[J].極地研究,2016,28(1): 67—79.

17 張文霞,孟祥鳳.南極繞極流區中尺度渦動動能年際變化和轉換機制[J].極地研究,2011,23(1): 42—48.

18 劉慧,胡松,鄒曉榮.船測資料與智利外海QuikSCAT風場比較分析[J].遙感技術與應用,2012,27(5): 763—769.

19 許淙,楊清華,薛振和.南極長城站海霧形成的氣候背景及天氣形勢分析[J].極地研究,2010,22(1): 42—47.