“難”與“易”

繆鑫

我國古代哲學名著《老子》中有這樣一段話:“有無相生,難易相成,長短相形,高下相傾,音聲相和,前后相隨.”意思是說:有與無,難與易,長與短,高與低,音與聲,前與后,所有這些對立的雙方,都是相互依存著的,沒有甲方就沒有乙方,反之亦然.同學們在數學學習的過程中是否也發現“難”與“易”是相對的,難可以轉化為易,易也可變化為難,它們是相輔相成的呢?計算的難與易,試題的難與易,學習內容的難與易等等……下面以不等式為例和同學們交流數學中的“難”與“易”.

一、題目條件(或結論)的難與易

在學習基本不等式時,經常會遇到題目條件(或結論)給出的形式很復雜的情況,難以下手.其實我們只要仔細地觀察條件(或結論)中式子的結構,進行適當變形,就可以發現問題的突破口.

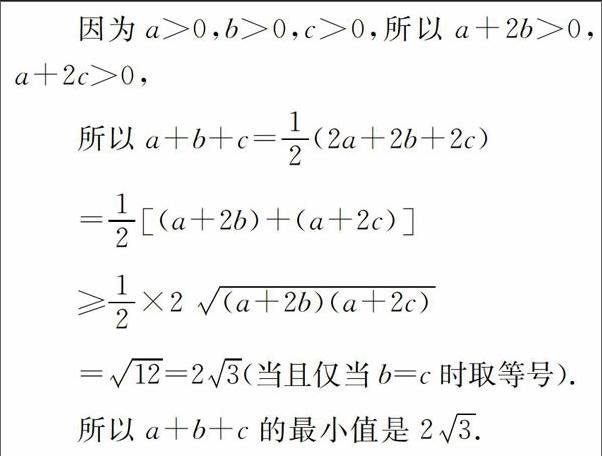

例1 若a,b,c>0,且a2+2ab+2ac+4bc=12,求a+b+c的最小值.分析一條件a2+2ab+2ac+4bc=12比較復雜,要求的a+b+c比較簡單,表面看上去沒有聯系,但我們仔細觀察a2+2ab+2ac+4bc,發現是可以因式分解的.因此我們將條件變形為(a+2b)(a+2c) =12,而(a+2b)+(a+2c)=2(a+b+c),運用基本不等式即可解決.

解a2+2ab+2ac+4bc=a(a+2b)+2c(a+2b)=(a+2b)(a+2c)=12.

分析二條件中的項是二次的,結論是一次的,那么我們考慮將結論變為二次形式:(a+b+c)2,研究它與條件的關系,也可以快速找到解決的辦法,

解 (a+b+c)2=a2+b2+C22+2ab+2ac+2bc=(a2+2ab+2bc+2ac)+b2+c2≥(a2+2ab+2bc+2ac)+2bc=a2+2ab+2ac+4bc=12.(當且僅當b=c(時取等號)

解題,就是在條件和結論之間架起橋梁.所謂“難”題,實際上就是不能在短時間內迅速發現條件和結論的關系,在不等式中,我們往往需要對條件或結論中的式子進行變形.如何變就是解題的關鍵,也是從“難”到“易”的轉化.因此我們要緊密聯系條件和結論,不能一味地揪住條件(或結論)不放,應該仔細觀察各個關系式的結構,瞄準目標,適當變形,轉換成與條件(或結論)接近的結構,“有的”變形.

二、題目內容的難與易

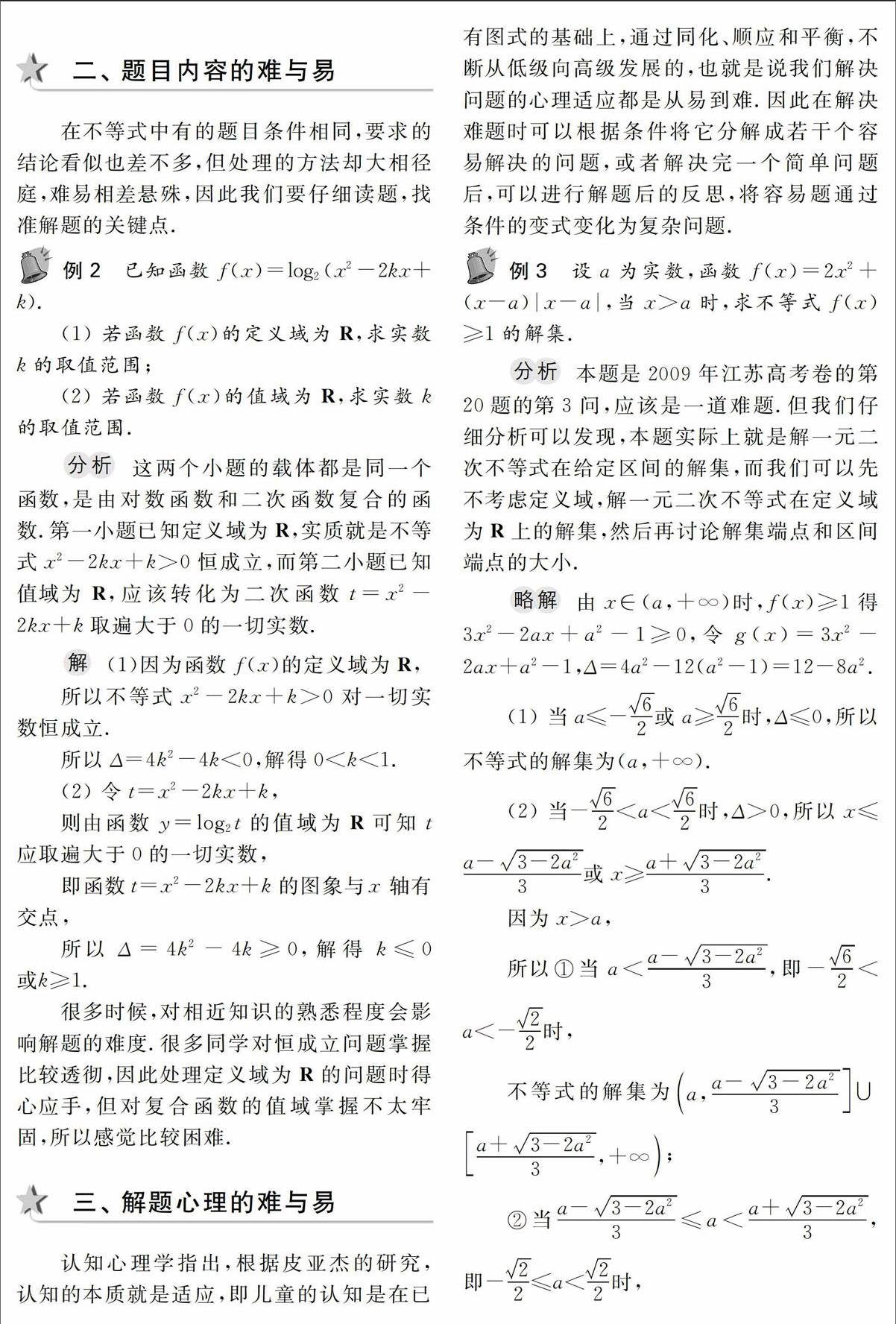

在不等式中有的題目條件相同,要求的結論看似也差不多,但處理的方法卻大相徑庭,難易相差懸殊,因此我們要仔細讀題,找準解題的關鍵點.例2 已知函數f(x)=log2(2-2kx+k).

(1)若函數f(x)的定義域為R,求實數k的取值范圍;

(2)若函數f(x)的值域為R,求實數k的取值范圍.

分析 這兩個小題的載體都是同一個函數,是由對數函數和二次函數復合的函數.第一小題已知定義域為R,實質就是不等式x2-2kx+k>0恒成立,而第二小題已知值域為R,應該轉化為二次函數t=x22kx+k取遍大于O的一切實數.

解(1)因為函數f(x)的定義域為R,所以不等式x2-2kx+k>0對一切實數恒成立.

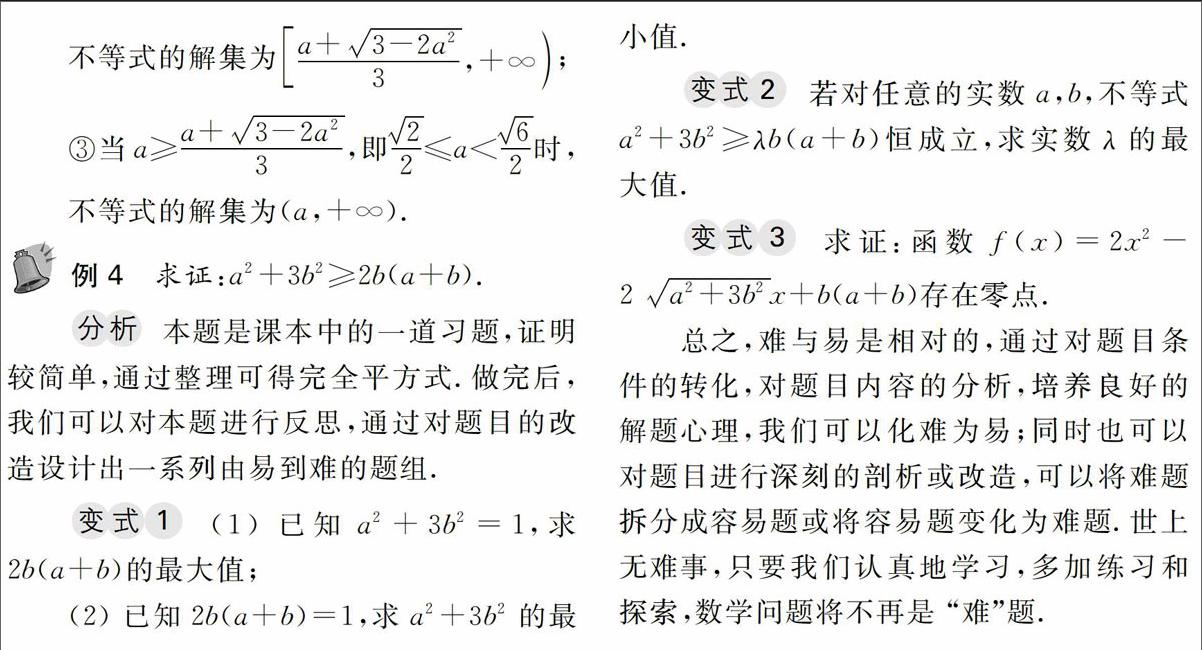

所以△=4k2-24x=k<0,解得0 (2)令t=x2-2kx+k, 則由函數y=log2t的值域為R可知t應取遍大于O的一切實數, 即函數t=x2-2kx+k的圖象與x軸有交點, 所以以△=4k2-24x=k<0≥0,解得k≤0或k≥1. 很多時候,對相近知識的熟悉程度會影響解題的難度.很多同學對恒成立問題掌握比較透徹,因此處理定義域為R的問題時得心應手,但對復合函數的值域掌握不太牢固,所以感覺比較困難. 三、解題心理的難與易 認知心理學指出,根據皮亞杰的研究,認知的本質就是適應,即兒童的認知是在已有圖式的基礎上,通過同化、順應和平衡,不斷從低級向高級發展的,也就是說我們解決問題的心理適應都是從易到難.因此在解決難題時可以根據條件將它分解成若干個容易解決的問題,或者解決完一個簡單問題后,可以進行解題后的反思,將容易題通過條件的變式變化為復雜問題. 例3 設為實數,函數峰f(x)=2x2+(c-a)/x-a/,當x>a時,求不等式f(x)≥1的解集. 分析 本題是2009年江蘇高考卷的第20題的第3問,應該是一道難題.但我們仔細分析可以發現,本題實際上就是解一元二次不等式在給定區間的解集,而我們可以先不考慮定義域,解一元二次不等式在定義域為R上的解集,然后再討論解集端點和區間端點的大小. 略解 由x∈(a,+∞)時,f(x)≥1得3x2-2ax+a2-1≥0,令g(x)=3x22ax+a2-1,△=4a2-12(a2-1)=12-8a2.