肉脯加工中風味物質的研究

姚芳,張靜*,劉靖,祁興普,褚潔明,趙瑞靖

(1.江蘇農牧科技職業學院,江蘇 泰州 225300; 2.江蘇雙魚食品有限公司,江蘇 靖江 214500)

豬肉脯是煮肉經過腌制、烘烤后制備的一種片狀肉制品,是一種食用方便、制作考究、美味可口、耐貯藏和便于運輸的中式傳統風味肉制品。肉脯在制作過程中會發生一系列反應,從而使得成品具有鮮艷的色澤、甜美的口感和濃郁的風味[1]。隨著消費者需求的提高,生產工藝的現代化演進,產品品質的控制除了傳統的有經驗的感官測評,也急切需要現代化的儀器的客觀審評。

電子鼻是利用氣體傳感器陣列的響應圖案來識別氣味的電子系統,與傳統的人工感官評鑒有著一定的優越性[2]。它可以在幾小時、幾天甚至數月的時間內連續地實時地監測特定位置的氣味狀況。氣質聯用儀是指將氣相色譜儀和質譜儀聯合起來使用的儀器[3]。質譜法可以進行有效的定性分析,但對復雜有機化合物的分析就顯得無能為力;而色譜法對有機化合物是一種有效的分離分析方法,特別適合于進行有機化合物的定量分析,但定性分析則比較困難[4]。因此,這兩者的有效結合必將為化學家及生物學家提供一個進行復雜有機化合物高效的定性、定量分析工具。

為了更好地研究和控制產品的風味,本文擬對肉脯加工過程中肉片、半成品以及成品的風味物質的變化利用氣質聯用儀、電子鼻技術等進行跟蹤分析,以期掌握肉脯的特征風味物質,為肉脯的現代化生產加工提供理論依據。

1 材料與方法

1.1 材料

原料肉;拌料肉;半成品肉;成品肉;烤肉;麻辣肉;松軟豬肉脯;松軟牛肉脯(來源于江蘇雙魚食品有限公司);保鮮膜。

1.2 設備

江蘇大學食品與生物工程學院農產品品質快速無損檢測課題組自主研制的電子鼻(電子鼻的傳感器是由12個金屬氧化物傳感器按一定的陣列組合而成);B×320型電子天平;SCION 456-GC型布魯克SCION GC氣相色譜儀。

1.3 方法

1.3.1 電子鼻技術對加工階段肉脯的檢測

原料肉、拌料肉、半成品、成品4種樣品分別均勻地剪在100 mL的燒杯中,每個樣品測試16個樣,每次取樣5 g,立刻用保鮮膜密封燒杯口,密封2層,室溫下集氣20 min后進行電子鼻頂空氣體采樣,采樣間隔1 s,每個樣本采集240個數據。提取電子鼻每根傳感器的最后5個數據的平均值作為特征值(一共12根傳感器,即12根特征值)。每次測樣后,向反應器通1 min氧氣(還原傳感器陣列,排出上一次測試殘余的反應氣體)。

1.3.2 氣質聯用儀對肉脯成分的分析

1.3.2.1 樣品處理(固相萃取法)

取3 g左右的樣品置于15 mL頂空瓶中,將老化后的75 μm Carboxen/PDMS萃取頭插入樣品瓶頂空部分,于60 ℃吸附30 min,吸附后的萃取頭取出后插入氣相色譜進樣口,于250 ℃解吸3 min,同時啟動儀器采集數據。

1.3.2.2 GC/MS測定

揮發性風味物質在DB-WAX,30 m×0.25 mm×0.25 μm彈性毛細管柱完成分離。載氣為氦氣,0.81 mL/min的恒定流速,不分離進樣,整個色譜運行過程中進樣口溫度維持在250 ℃;程序升溫條件:柱初溫40 ℃,維持3 min,然后以5 ℃/min的速率升溫到90 ℃,再以15 ℃/min的升溫速率升溫至240 ℃,保持6 min;接口溫度250 ℃。質譜條件:離子源采用EI源,離子源溫度為200 ℃,四級桿溫度為150 ℃,檢測器電壓為350 V,發射電流為200 μA,電力電壓為70 eV,掃描范圍為30~500 m/z。采用NIST 2005和Willey標準圖庫自動檢索。

2 結果與分析

2.1 氣質分析肉脯不同加工階段的風味成分

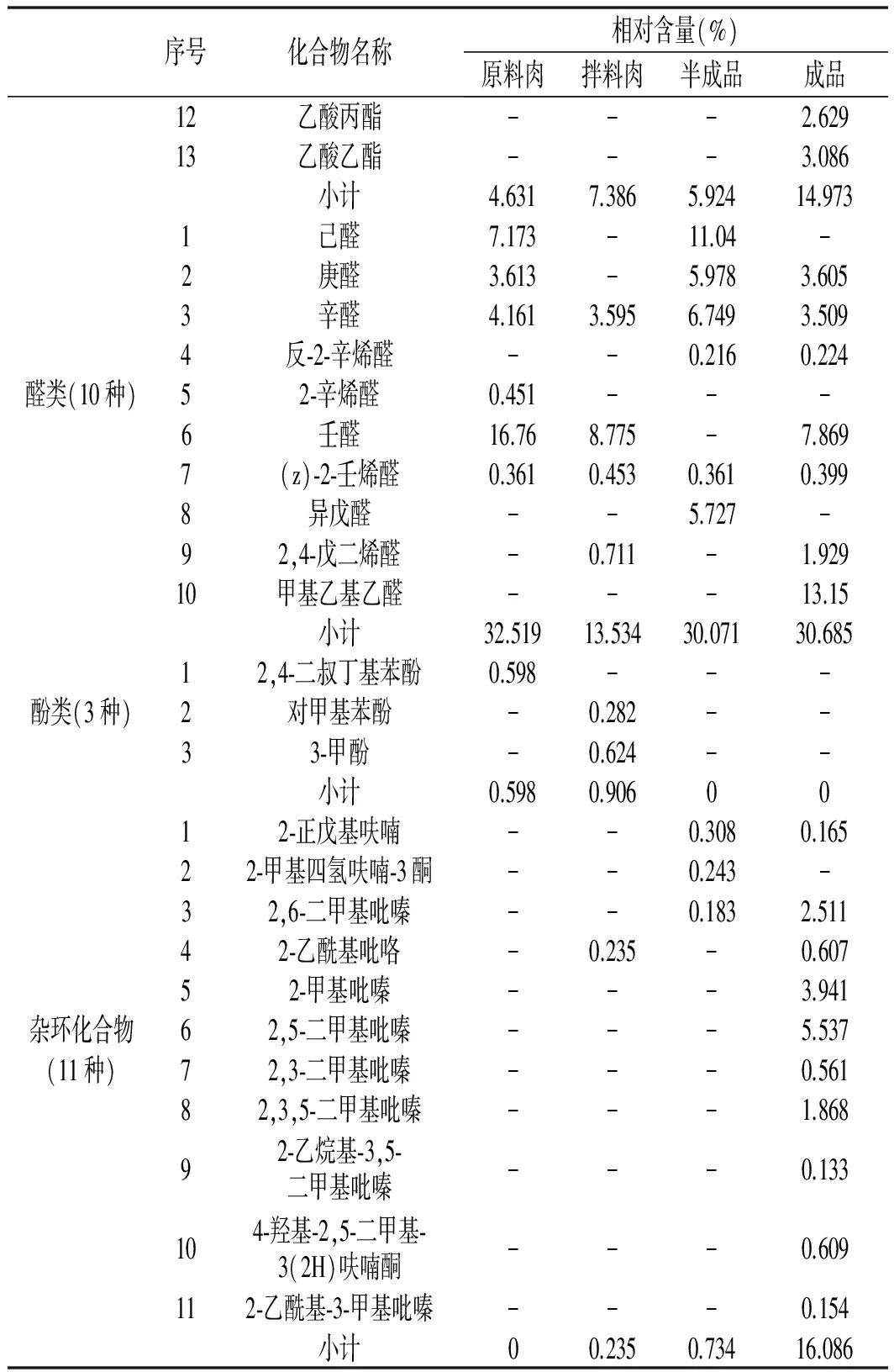

利用氣質分析儀對不同加工過程中的肉脯進行風味檢測,見表1。

表1 風味成分表

續 表

由表1可知,樣品中揮發性風味成分主要有烴類、醇類、羧酸類、醛類、酚類、雜環化合物,分別檢測出了18,16,13,10,3,11種,原料肉中所含烴類有4種,相對含量為33.7%,拌料肉中所含烴類有6種,相對含量為10.855%,半成品中所含烴類有9種,相對含量為11.73%,成品中所含烴類有6種,相對含量為11.548%;說明烴類在原料肉、拌料肉、半成品、成品中的含量逐漸減少。烴類化合物通常具有清香和甜香的風味,對整體風味有一定的貢獻[5],但脂肪烴類由于其閾值高,因此對肉類制品風味貢獻較小[6],實驗結果也表明烴類物質含量在加工過程中減少。但有些烷基取代的環己烷和一些萜烯類化合物,由于閾值低,因此是肉類的主要呈味物質。如石竹烯,在原料肉中含量接近30%,它具有辛香、木香、柑橘香、溫和的丁香香氣[7]。但在加工中該物質基本消失,這可能是由于萜烯類物質不穩定,在加工受熱后分解為其他成分。

原料肉中所含醇類有8種,相對含量為22.604%;拌料肉中所含醇類有8種,相對含量為10.127%;半成品中所含醇類有9種,總相對含量為3.159%;成品中所含醇類有6種,相對含量為3.725%;說明醇類在加工過程中的含量在逐漸減少。醇類通常具有芳香、植物香、酸敗和土氣味;脂肪醇是豬肉中脂肪自動氧化的產物,由結果可以看出,原料肉中正辛醇含量較高,接近8%,但由于一級脂肪醇閾值高,所以對風味的貢獻也很少。不飽和醇的閾值較低,其中1-辛烯-3-醇含量較高,對煮肉風味貢獻較多,有研究表明這是肉類中熟蘑菇的特征風味化合物之一[8]。而在半成品出現較多的醇類物質可能來自于腌制料中的風味成分。

原料肉中所含羧酸類有4種,相對含量為4.631%;拌料肉中所含羧酸類有9種,相對含量為7.386%;半成品中所含羧酸類有5種,相對含量為5.924%;成品中所含羧酸類有5種,相對含量為14.973%;說明羧酸類在原料肉、拌料肉、半成品、成品中的含量在逐漸增加。酸類化合物在肉制品的風味中有著重要的作用,乙酸、辛酸己酸在肉類香精的制作中都有很高的含量,因此對肉類風味的貢獻比較多,其中樣品中正己酸是具有油脂味的物質,在原料肉中含量較高,而乙酸在原料中沒有檢測到,在成品中含量較高。乙酸閾值低,對產品的風味產生一定的作用。其他酯類化合物,可以為肉脯貢獻果香、酒香等風味。

原料肉中所含醛類有6種,相對含量為32.519%;拌料肉中所含醛類有4種,相對含量為15.534%;半成品中所含醛類有6種,總相對含量為30.073%;成品中所含醛類有7種,總相對含量為30.685%;說明醛類在原料肉、拌料肉、半成品、成品中含量很高,且比較穩定。醛類化合物主要來自于不飽和脂肪酸的氧化反應,閾值比較低,具有脂肪類香氣,因此為肉類的香氣主要成分[9],因此不論是原料肉還是成品中,醛類化合物的含量均較高。由結果可以看出,原料肉、半成品和成品中含有的醛類化合物為飽和醛和不飽和醛兩種。飽和的直鏈醛通常有令人不快、辛辣的、尖刺的氣味并帶有油的和蠟的特征氣味;支鏈的飽和醛有清香、果香、堅果香、奶酪香和汗味。在原料肉中飽和的直鏈醛含量高達30%以上,而在成品中降為13%,而甲基乙基乙醛含量增至13%,這說明該支鏈飽和醛對肉脯的風味具有較多的貢獻,且與己醛、庚醛、辛醛、壬醛的共同作用增加產品的清香味。烯醛類化合物通常有清香、暗香、似亞麻油或似奶油香的氣味,但在樣品中整體含量比較低。

酚類具有木香、煙熏香和焦香的氣味。而苯酚和甲氧基苯酚是熏肉和火腿的煙熏氣味的特征化合物。原料肉中所含酚類只有1種,相對含量為0.598%;拌料肉中所含酚類有2種,相對含量為0.906%;半成品和成品中都未檢測出酚類的含量,這表明在肉脯制品中煙熏味風味化合物較少,在感官鑒評中,肉脯確實煙熏味不明顯。

拌料肉中所含雜環類化合物只有1種,相對含量為0.235%;半成品中所含雜環類化合物有3種,相對含量為0.734%;成品中所含雜環類化合物有10種,相對含量為16.086%;原料肉中未檢測出雜環化合物的含量;說明雜環化合物在原料肉、拌料肉、半成品、成品中的含量在逐漸增加。雜環類化合物主要來源于氨基酸與還原糖之間的美拉德反應,氨基酸的熱解和硫胺素的降解反應,多為產品提供洋蔥香氣、肉香氣。呋喃類化合物是肉類風味的重要呈味成分[10],其中2-戊基呋喃是亞油酸的氧化產物,在肉品中普遍存在。2-甲基四氫呋喃-3酮是糖和胺類反應的產物,是肉香味的成分。2-乙酰基吡咯是炸熏豬肉的風味成分,在成品中含量較低,但為肉脯貢獻了炸烤風味。吡嗪類化合物是豬肉揮發性風味的重要成分,該類物質具有較低的風味閾值,是熱加工食品中重要的揮發性成分,給食品帶來堅果、烘烤香的風味[11],是肉脯烘烤香氣的主要貢獻物質。結果中該類物質在原料肉含量較少,而在成品中含量較高,與產品的風味正好一致。

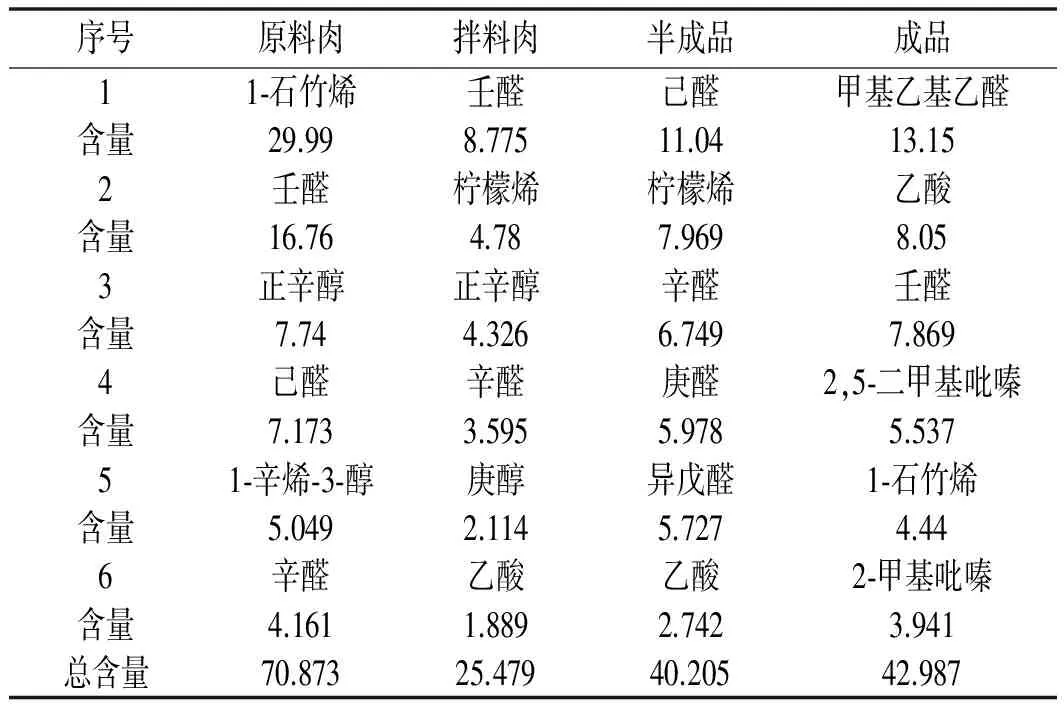

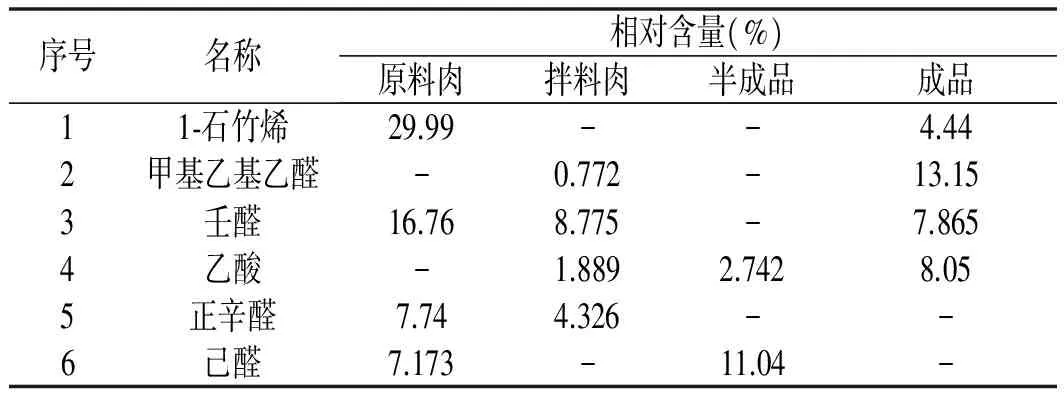

由表1可知,肉脯在不同加工階段的特征風味(見表2)和變化較大的風味成分(見表3)。

表2 肉脯在不同加工階段的特征風味成分 %

由表2可知,原料肉中特征成分有1-石竹烯、壬醛、正辛醇、己醛、1-辛烯-3-醇、辛醛,相對含量分別為29.99%,16.76%,7.74%,7.173%,5.049%,4.161%,總含量為70.873%,成分含量較高,說明原料肉風味成分較單一;拌料肉中特征成分有壬醛、檸檬烯、正辛醇、辛醛、庚醇、乙酸,相對含量分別為8.775%,4.78%,4.326%,3.595%,2.114%,1.889%,總含量為25.479%,主要風味成分含量較低,可能是在拌料過程中加入了較多調料,分散了它的風味;半成品中特征成分有己醛、檸檬烯、辛醛、庚醛、異戊醛、乙酸,相對含量分別為11.04%,7.969%,6.749%,5.978%,5.727%,2.742%,總含量為40.205%;成品中的特征成分有甲基乙基乙醛、乙酸、壬醛、2,5-二甲基吡嗪、1-石竹烯、2-甲基吡嗪,相對含量分別為13.15%,8.05%,7.869%,5.537%,4.44%,3.941%,總含量為42.987%,半成品和成品的主要風味成分存在較大差異,可能是在加熱過程中各成分發生化學反應,產生質的變化。

表3 肉脯在不同加工階段變化較大的成分

由表3可知,1-石竹烯、甲基乙基乙醛、壬醛、乙酸、正辛醛、己醛6種成分在加工過程中變化比較大。其中成分含量減小的有:1-石竹烯減小了5.75倍,壬醛減小了1.13倍,正辛醛(7.74%)和己醛(7.713%)在成品中已消失;成分含量增加的有:甲基乙基乙醛和乙酸,它們在原料肉中沒有,但在加工中逐漸增加,最終成分含量分別為13.15%和8.05%,說明主要是加工工藝改變了肉脯的風味成分。

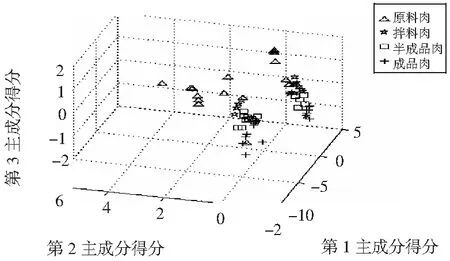

2.2 電子鼻對肉脯不同加工階段風味的差異性分析

利用電子鼻技術對不同加工階段的肉脯進行主成分分析,得到的主要成分得分三維圖見圖1。

圖1 各加工階段肉脯主要成分得分三維圖

由圖1可知,第1,2,3主成分得分依次為82.58,11.37,2.96,前三主成分的累積貢獻率達到96.92%,可以代表樣本的主要特征信息。由圖1可知,雖然各個相鄰加工階段的邊緣有部分重疊,但非相鄰加工階段的樣本是完全分開的,故4個加工階段的肉制品總體上存在可分趨勢。

3 結論

肉脯在不同加工階段的主要成分為醛類、烴類、酮類、醇類、羧酸類、酚類和雜環化合物。原料肉、拌料肉、半成品、成品中所含烴類的相對含量分別為:33.7%,10.855%,11.73%,11.548%,說明烴類的含量在加工過程中逐漸減少;原料肉、拌料肉、半成品、成品所含醇類的總相對含量分別為:22.604%,10.127%,3.159%,3.725%,說明醇類的含量在加工過程中逐漸減少;原料肉、拌料肉、半成品、成品中所含羧酸類的總相對含量分別為:4.631%,7.386%,5.924%,14.973%,說明羧酸類含量在加工過程中逐漸增加;原料肉、拌料肉、半成品、成品中所含醛類的相對含量分別為:32.519%,15.534%,30.073%,30.685%,說明醛類含量在加工過程中比較穩定;原料肉和拌料肉中所含酚類相對含量分別為:0.598%,0.906%,半成品和成品中都未檢測出酚類的含量,說明酚類很少,在干燥烤制過程中被氧化了;拌料肉、半成品、成品中所含雜環化合物的相對含量分別為0.235%,0.734%,16.085%,原料肉中未檢測出雜環化合物的含量,說明雜環化合物含量在加工過程中逐漸增加。原料肉中特征成分有1-石竹烯、壬醛、正辛醛、己醛、1-辛烯-3-醇、辛醛,總含量為70.873%,成分含量較高,說明原料肉風味成分比較單一;拌料肉中特征成分有壬醛、檸檬烯、正辛醇、辛醛、庚醇、乙酸,總含量為25.479%,主要風味成分含量較低,可能是在拌料過程中加入了較多調料,分散了它的風味;半成品中的特征成分有己醛、檸檬烯、辛醛、庚醛、異戊醛、乙酸,總含量為40.205%;成品中的特征成分有甲基乙基乙醛、乙酸、壬醛、2,5-二甲基吡嗪、1-石竹烯、2-甲基吡嗪,總含量為42.987%,半成品和成品的主要風味成分存在較大差異,可能是在熱加工過程中各成分發生化學反應,產生質的變化。1-石竹烯、甲基乙基乙醛、壬醛、乙酸、正辛醛、己醛6種成分在加工過程中差距比較大,其中1-石竹烯減小了5.75倍;壬醛減小了1.13倍,正辛醛(7.74%)和己醛(7.731%)在成品中消失,甲基乙基乙醛(13.15%)和乙酸(8.05%)在原料肉中沒有,在加工過程中逐漸增加,說明主要是加工工藝改變了肉脯的風味成分。由電子鼻主成成分分析可知肉脯各加工階段的風味總體上存在可分趨勢,肉脯在加工中風味發生了顯著性變化。

[1]吳菊青,余小領,李增利,等.新型肉脯的研究[J].肉類研究,2000(3):24-25.

[2]柴春祥,杜利農,范建偉,等.電子鼻檢測豬肉新鮮度的研究[J].食品科學,2008,29(9):444-447.

[3]劉亭利,胡國清.電子鼻的應用綜述[J].傳感器世界,2007,13(8):6-10.

[4]趙慶喜,薛長湖,徐杰,等.微波蒸餾-固相微萃取-質譜-嗅覺檢測器聯用分析鳙魚魚肉中的揮發性成分[J].色譜,2007,25(2):267-271.

[5]李天琪,胡飛.蝦調味料風味的GC-MS分析研究[J].中國調味品,2017,42(5):94-102.

[6]李鵬宇,張寧,陳海濤,等.SDE-GC-MS結合GC-O分析番茄牛腩的揮發性風味成分[J].食品工業科技,2017,38(2):89-97.

[7]寧洪良,鄭福平,孫寶國,等.無溶劑微波萃取法提取花椒精油[J].食品與發酵工業,2008,34(5):179-184.

[8]林宇山,岑泳延.對豬肉風味的探討[J].食品工業科技,2006(9):194-197.

[9]劉登勇,謝偉,徐幸蓮.鹽水鴨鹵水中的揮發性物質及其風味特性分析[J].食品研究與開發,2011,32(4):118-121.

[10]喬發東,馬長偉.宣威火腿加工過程中揮發性風味化合物分析[J].食品研究與開發,2006,27(3):24-29.

[11]楊龍江,常泓.肉與肉制品風味形成的研究進展[J].肉類工業,2001(5):17-21.