從3W1H視角探討檔案信息服務(wù)能力提升研究

文·劉娜

《國(guó)家“十三五” 信息化發(fā)展規(guī)化》指出,信息化已經(jīng)進(jìn)入全面滲透、跨界融合、引領(lǐng)創(chuàng)新的新階段。現(xiàn)實(shí)世界與數(shù)字世界交匯融合,治理體系面臨深刻變革。檔案工作在信息化發(fā)展浪潮的影響下,其服務(wù)能力提升應(yīng)集中在思維變革、理論指導(dǎo)、模式轉(zhuǎn)變、技術(shù)探索等方面。

一、 What:驅(qū)動(dòng)檔案信息服務(wù)能力提升的因素分析

(一)用戶信息需求的驅(qū)動(dòng)

自媒體環(huán)境下,用戶信息需求具有個(gè)性化、多樣化和網(wǎng)絡(luò)化等特點(diǎn),原來(lái)單一的服務(wù)內(nèi)容和服務(wù)形式已經(jīng)無(wú)法滿足信息時(shí)代用戶需求,檔案館必須從資源整合、技術(shù)保障等方面提供多元化的、立體式的服務(wù)方式,將館藏資源與互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)終端等融合起來(lái),實(shí)現(xiàn)信息服務(wù)的實(shí)時(shí)在線、實(shí)時(shí)傳輸、交互聯(lián)動(dòng)等。

(二)檔案館管理模式的變化

檔案館管理模式的變化體現(xiàn)在傳統(tǒng)管理模式向電子管理模式轉(zhuǎn)變。傳統(tǒng)管理模式是檔案館對(duì)電子文件及其載體進(jìn)行集中管理;電子管理模式包括集中管理和分散管理。集中管理是檔案館對(duì)電子文件實(shí)體和電子文件信息進(jìn)行集中控制;分散管理是檔案館僅對(duì)電子文件信息進(jìn)行控制,文件實(shí)體保存在文件形成機(jī)構(gòu)。[1]

檔案館管理模式的轉(zhuǎn)變預(yù)示著檔案館運(yùn)作流程發(fā)生變化:由傳統(tǒng)后端管理向前端控制、全過(guò)程管理轉(zhuǎn)變。這一變化標(biāo)志著人們記錄信息、傳遞信息和留存信息方式的變革,同時(shí)也要求檔案服務(wù)由定時(shí)、定點(diǎn)服務(wù)向隨時(shí)、隨地服務(wù)轉(zhuǎn)變;紙質(zhì)載體服務(wù)向信息服務(wù)轉(zhuǎn)變;傳統(tǒng)服務(wù)向網(wǎng)絡(luò)服務(wù)轉(zhuǎn)變。

(三)信息化的引領(lǐng)與支撐作用

《“十三五”國(guó)家信息化發(fā)展規(guī)劃》指出,信息化代表新的生產(chǎn)力和發(fā)展方向,是引領(lǐng)創(chuàng)新和驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)型的先導(dǎo)力量。[2]檔案館應(yīng)該在信息技術(shù)、數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)、智能檢索技術(shù)等的支持下,一方面加強(qiáng)傳統(tǒng)檔案信息資源數(shù)字化和多類型數(shù)字信息資源的收集、捕獲,建立門(mén)類齊全、結(jié)構(gòu)合理、管理科學(xué)、服務(wù)高效的檔案管理系統(tǒng);另一方面要加強(qiáng)跨界合作,與圖書(shū)館、博物館等文化機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)信息整合,促進(jìn)服務(wù)創(chuàng)新。

(四)檔案信息資源的價(jià)值實(shí)現(xiàn)

檔案信息資源的價(jià)值實(shí)現(xiàn)與檔案信息服務(wù)能力正相關(guān)。檔案信息資源作為社會(huì)記憶的一部分,對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)、文化、教育等方面具有重要作用。其豐富的館藏資源、新穎的服務(wù)理念、優(yōu)化的服務(wù)方式、精準(zhǔn)的服務(wù)內(nèi)容等都是推動(dòng)檔案價(jià)值實(shí)現(xiàn)的有力保障。簡(jiǎn)言之,檔案服務(wù)能力越強(qiáng),檔案價(jià)值實(shí)現(xiàn)越大。

二、When: 檔案信息服務(wù)能力提升契機(jī)分析

(一)政策引導(dǎo)

《全國(guó)檔案事業(yè)發(fā)展“十三五” 規(guī)劃綱要》提出,“檔案事業(yè)發(fā)展必須堅(jiān)持以人為本、服務(wù)為先;創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、開(kāi)放帶動(dòng)。” 要把以人為本作為檔案工作的核心,把創(chuàng)新作為檔案事業(yè)發(fā)展的動(dòng)力源泉,讓公眾走近檔案,讓檔案走向社會(huì)。到2020年,檔案工作要實(shí)現(xiàn)“資源多樣化、利用便捷化、管理信息化、安全高效化、隊(duì)伍專業(yè)化”。[3]

(二)學(xué)術(shù)界的推動(dòng)作用

國(guó)內(nèi)外關(guān)于檔案信息服務(wù)能力研究的文章很多。國(guó)外研究比較具體,主要從館藏資源建設(shè)、資源整合、數(shù)據(jù)庫(kù)技術(shù)、信息環(huán)境、信息政策、用戶信息素養(yǎng)等角度對(duì)檔案信息服務(wù)能力進(jìn)行研究,并提出:提升檔案信息服務(wù)能力的前提是館藏資源的長(zhǎng)期保存性、安全性與可讀性。[4]

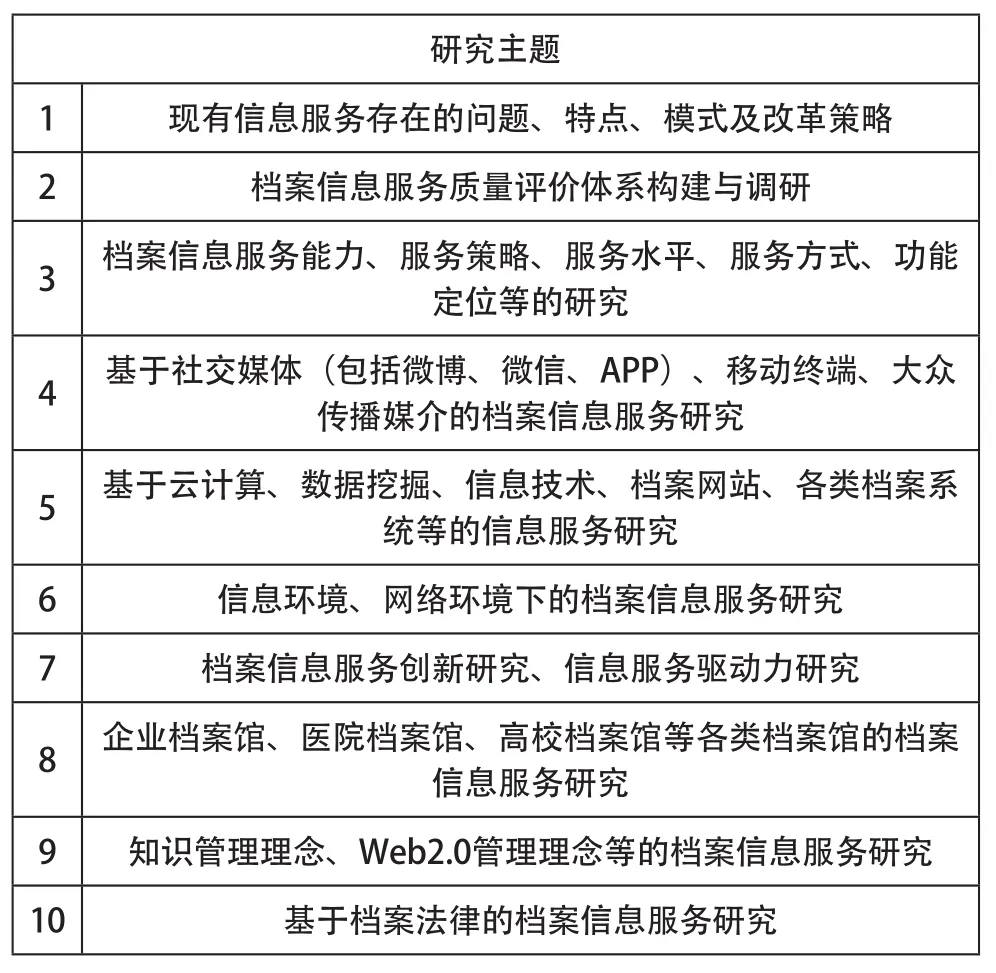

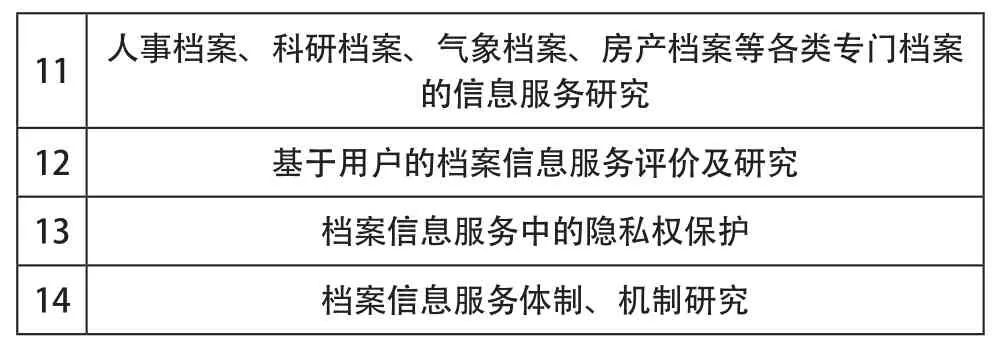

國(guó)內(nèi)檔案信息服務(wù)研究涵蓋范圍較廣,包括技術(shù)上的研究、社會(huì)大環(huán)境分析、各類專業(yè)檔案館的信息服務(wù)研究等。本文以 “中國(guó)知網(wǎng)數(shù)據(jù)庫(kù)” 作為調(diào)查樣本,時(shí)間節(jié)點(diǎn)從2007年1月至2017年7月,主題為 “檔案信息服務(wù)” ,對(duì)檔案信息服務(wù)研究主題簡(jiǎn)要做了統(tǒng)計(jì)分析,如表1 所示:

研究主題1 現(xiàn)有信息服務(wù)存在的問(wèn)題、特點(diǎn)、模式及改革策略2檔案信息服務(wù)質(zhì)量評(píng)價(jià)體系構(gòu)建與調(diào)研3 檔案信息服務(wù)能力、服務(wù)策略、服務(wù)水平、服務(wù)方式、功能定位等的研究4 基于社交媒體(包括微博、微信、A P P)、移動(dòng)終端、大眾傳播媒介的檔案信息服務(wù)研究5 基于云計(jì)算、數(shù)據(jù)挖掘、信息技術(shù)、檔案網(wǎng)站、各類檔案系統(tǒng)等的信息服務(wù)研究6信息環(huán)境、網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下的檔案信息服務(wù)研究7 檔案信息服務(wù)創(chuàng)新研究、信息服務(wù)驅(qū)動(dòng)力研究8 企業(yè)檔案館、醫(yī)院檔案館、高校檔案館等各類檔案館的檔案信息服務(wù)研究9 知識(shí)管理理念、W e b 2.0管理理念等的檔案信息服務(wù)研究1 0 基于檔案法律的檔案信息服務(wù)研究

表1 檔案信息服務(wù)研究主題分類

根據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,國(guó)內(nèi)關(guān)于檔案信息服務(wù)的研究主題較國(guó)外寬泛,包括14個(gè)方面,這些理論研究一方面為檔案信息服務(wù)實(shí)踐提升提供理論支持與科學(xué)指導(dǎo);另一方面能夠在具體實(shí)踐中檢驗(yàn)理論研究正確性,推動(dòng)檔案信息服務(wù)向科學(xué)、高效方向發(fā)展。

(三)信息技術(shù)或社交媒體的廣泛應(yīng)用

信息技術(shù)或社交媒體已經(jīng)與人們生活密不可分,它與傳統(tǒng)服務(wù)方式交匯融合,大大降低了用戶與檔案館間的交流成本,能夠很好地彌補(bǔ)現(xiàn)有檔案信息服務(wù)效率低下、質(zhì)量不高等問(wèn)題,對(duì)提升檔案信息服務(wù)能力具有推動(dòng)作用。

(四)數(shù)字檔案館、智慧檔案館的涌現(xiàn)

數(shù)字檔案館建設(shè)是現(xiàn)階段檔案部門(mén)正在實(shí)現(xiàn)或已經(jīng)實(shí)現(xiàn)的目標(biāo),智慧檔案館是數(shù)字檔案館的未來(lái)發(fā)展方向。數(shù)字檔案館已經(jīng)解決檔案載體老化、信息利用受限、信息在線利用、信息共享等問(wèn)題;智慧檔案館將實(shí)現(xiàn)對(duì)載體信息的物理感知與智能管理。它將信息分析、信息服務(wù)、信息管理、信息利用與用戶反饋集成,增強(qiáng)信息協(xié)同處理與智能服務(wù)能力,能夠?qū)τ脩粜畔⑿枨蠹皶r(shí)做出智能響應(yīng)與智慧支持。[5]

三、 Who:影響檔案信息服務(wù)能力提升的主客體分析

檔案信息服務(wù)的主客體包括責(zé)任主體、目標(biāo)主體和服務(wù)客體。其中,責(zé)任主體是各類檔案工作者;目標(biāo)主體是檔案利用者;服務(wù)客體是館藏資源。

(一) 檔案信息服務(wù)責(zé)任主體——檔案工作者

檔案工作者是提升檔案信息服務(wù)能力的第一責(zé)任主體。其思想素質(zhì)、專業(yè)能力、工作觀念、創(chuàng)新意識(shí)、服務(wù)方式等都是能否提升檔案服務(wù)能力的重要因素。金馬在《21世紀(jì)羅曼司》中寫(xiě)道,“在創(chuàng)新成為人類賴以生存競(jìng)爭(zhēng)的不可或缺素質(zhì)時(shí),依然采用循規(guī)蹈矩的姿態(tài),無(wú)異于一種自我潰敗”。一方面,檔案工作者應(yīng)充分認(rèn)識(shí)到網(wǎng)絡(luò)社會(huì)對(duì)檔案服務(wù)帶來(lái)的深刻變革,建立完善的信息采集、分析、處理機(jī)制,將碎片化的信息資源整合,并進(jìn)行深度加工,形成有價(jià)值的產(chǎn)品和服務(wù);另一方面,利用Web2.0技術(shù),在一定的規(guī)章制度范圍內(nèi)鼓勵(lì)用戶參與館藏資源的收集、開(kāi)發(fā)與利用,充分發(fā)揮集體智慧和協(xié)同作用,實(shí)現(xiàn)信息的充分共享。

(二)檔案信息服務(wù)的目標(biāo)主體——檔案利用者

檔案利用者的信息獲取滿意度是檢驗(yàn)檔案服務(wù)力的直接標(biāo)準(zhǔn),同時(shí)利用者對(duì)檔案信息服務(wù)能力的認(rèn)知程度或自身信息素養(yǎng)也是影響檔案信息服務(wù)能力的重要因素。檔案利用者對(duì)檔案信息服務(wù)能力的感知有用性、感知易用性越強(qiáng),檔案服務(wù)效果越好,服務(wù)能力越強(qiáng);反之則服務(wù)能力低下,服務(wù)質(zhì)量不高,利用者滿意度較差。[6]

(三)檔案信息服務(wù)客體——館藏資源

與其他信息機(jī)構(gòu)相比,檔案館館藏資源具有壟斷性、獨(dú)占性、豐富性、權(quán)威性等特點(diǎn)。其館藏資源范圍、種類等是提升檔案信息服務(wù)能力的核心,也是拓展檔案館功能的基礎(chǔ)。全面、完整、精準(zhǔn)的館藏資源是提供優(yōu)質(zhì)信息服務(wù)的前提和保障。

四、 How: 提升檔案信息服務(wù)能力策略分析

(一)館藏資源建設(shè)

館藏資源是提升檔案信息服務(wù)能力的核心。具體提升方法包括:(1)對(duì)現(xiàn)有館藏資源進(jìn)行深度挖掘,在原有價(jià)值基礎(chǔ)上開(kāi)發(fā)新的價(jià)值;(2)擴(kuò)大館藏收集范圍,根據(jù)用戶需求及未來(lái)發(fā)展,有的放矢的增加歸檔范圍;(3)以“大檔案觀”為指導(dǎo),鼓勵(lì)社會(huì)公眾上傳或參與數(shù)據(jù)著錄,增加館藏資源著錄的豐富性,提高利用率。[7](4)在呈現(xiàn)形式和傳播方式上實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新,以更生動(dòng)、有趣、便捷和更具有吸引力的形式呈現(xiàn)給利用者。[8]

(二) 應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè)

檔案應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè)是提升其服務(wù)力的重要保障條件。其功能或作用體現(xiàn)在信息獲取、信息管理、信息利用與信息安全等方面。具體包括:(1)橫向上,與政務(wù)系統(tǒng)、文化部門(mén)、大型門(mén)戶網(wǎng)站等實(shí)現(xiàn)對(duì)接,實(shí)時(shí)抓取、捕獲有價(jià)值信息資源,保證社會(huì)記憶與館藏資源的完整性、多樣性;(2)縱向上打破數(shù)據(jù)壁壘,整合信息資源,為信息輸出提供完整、多樣、可靠的數(shù)字資源;(3)實(shí)現(xiàn)線上服務(wù)與線下服務(wù)相結(jié)合,盡可能的降低服務(wù)成本,提高服務(wù)效率;(4)建立反饋機(jī)制。根據(jù)用戶實(shí)際使用行為及建議,對(duì)服務(wù)流程進(jìn)行優(yōu)化處理,提升用戶滿意度;(5)確保信息的真實(shí)性、可靠性與完整性。

(三)規(guī)章制度的制定或修訂

規(guī)章制度建設(shè)是檔案服務(wù)能力快速、健康、有序發(fā)展的重要保障,包括法規(guī)上的控制和細(xì)則上的管理。法規(guī)上的控制指的是《檔案法》《檔案行政法規(guī)》等對(duì)檔案機(jī)構(gòu)、檔案職責(zé)、檔案公開(kāi)與保密等的規(guī)定;細(xì)則上的管理是各類檔案規(guī)章制度對(duì)具體的檔案利用范圍、利用內(nèi)容、利用方式、管理手段等的詳細(xì)規(guī)定。檔案部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格按照《檔案法》《檔案管理辦法》等的要求,做到“有法可依,有法必依”,為檔案信息服務(wù)提供法律保障。

(四)人才隊(duì)伍建設(shè)

檔案工作者是實(shí)現(xiàn)檔案服務(wù)力提升的具體實(shí)施者。一方面,檔案工作者要加強(qiáng)自身學(xué)習(xí),樹(shù)立終生學(xué)習(xí)意識(shí)、創(chuàng)新意識(shí)和服務(wù)意識(shí),能夠適應(yīng)“互聯(lián)網(wǎng)+”環(huán)境下檔案服務(wù)力的新變化,將檔案工作由事務(wù)性向文化性轉(zhuǎn)變;另一方面,檔案館應(yīng)建立館員激勵(lì)機(jī)制,鼓勵(lì)檔案工作者加強(qiáng)學(xué)習(xí),以用促學(xué),邊用邊學(xué),不斷提升業(yè)務(wù)水平和綜合素質(zhì)。

(五) 利用者的檔案服務(wù)認(rèn)知水平的提升

檔案館的信息服務(wù)能力不是單純的由檔案館、檔案工作者決定的,與用戶的感知有用性、感知易用性等密切相關(guān)。在整個(gè)檔案信息需求與獲取過(guò)程中,用戶認(rèn)知是主導(dǎo),檔案服務(wù)力是推動(dòng)力。如果利用者對(duì)檔案服務(wù)力缺乏認(rèn)知或認(rèn)知水平低下,無(wú)論檔案館如何提升服務(wù)能力,其服務(wù)效果依然不理想。 因此,可以從四個(gè)角度提升利用者的認(rèn)知水平:(1)通過(guò)各類媒體手段向公眾展示史料信息或檔案館文化創(chuàng)意產(chǎn)品,突出檔案館的文化性,增強(qiáng)公眾對(duì)檔案館的感知趣味性;(2)對(duì)館藏資源進(jìn)行深度挖掘并創(chuàng)新服務(wù)方式,提升利用者的感知有用性和感知易用性;(3)向公眾介紹檔案館的功能、作用及價(jià)值,增加公眾對(duì)檔案館的感知信任;(4)加大檔案館數(shù)據(jù)開(kāi)放,推動(dòng)檔案館參與政府治理、公共服務(wù),增強(qiáng)公眾的感知收益。[9]

結(jié)語(yǔ)

互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境下,檔案館的信息服務(wù)能力、服務(wù)水平、服務(wù)方式正在發(fā)生新的變化,其服務(wù)能力的提升迫切需要檔案館從館藏資源建設(shè)、應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè)、技術(shù)引入、規(guī)章制度的修訂、人才保障、管理模式轉(zhuǎn)變、思維創(chuàng)新以及用戶認(rèn)知等角度進(jìn)行思考,切實(shí)為檔案服務(wù)能力具體實(shí)踐的提升提供理論支持。

★本文為江蘇省高校哲學(xué)社會(huì)科學(xué)研究基金項(xiàng)目《互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境下高校檔案館信息服務(wù)能力研究》課題研究成果,項(xiàng)目編號(hào):2017SJB1114;江蘇省高校檔案研究會(huì)基金項(xiàng)目《互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境下高校檔案信息服務(wù)水平與能力提升研究》研究成果,項(xiàng)目編號(hào):jsgdf2016-03.

●

[1]金波,丁華東.電子文件管理學(xué)[M].上海:上海大學(xué)出版社,2015.

[2]國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)“十三五”國(guó)家信息化規(guī)劃的通知,國(guó)發(fā)[2016]73號(hào).

[3]《全國(guó)檔案事業(yè)發(fā)展“十三五” 規(guī)劃綱要》,檔發(fā)〔2016〕4號(hào)

[4]Lise Assmann, Martie Meams. From broadcasting to archives:the Southern African public service broadcast archives [J]. Archives and Records,2015(10):146-166.

[5] 楊來(lái)青,徐明君. 鄒杰.檔案館未來(lái)發(fā)展的新前景:智慧檔案館[J].中國(guó)檔案,2013(2):68-69.

[6][9]楊建林,陸陽(yáng)琪.基于認(rèn)知視角的社會(huì)化信息搜尋影響因素分析[J].情報(bào)理論與實(shí)踐,2017(5):44-49.

[7]王協(xié)舟,王露露.“互聯(lián)網(wǎng)+”時(shí)代檔案工作改革的幾點(diǎn)思考[J].檔案學(xué)通訊,2016(5):94-100.

[8]馮湘君.國(guó)家綜合檔案館數(shù)字檔案資源建設(shè)理念探析[J].檔案學(xué)通訊,2017(3):56-60.