復刻2000年前的“山海獸”

郭穎

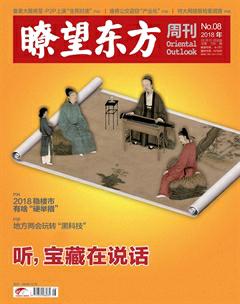

中國2000多年前的神獸什么樣?青年畫家十驎以《山海經》為靈感刻畫的《山海獸》繪本,給出了令人拍案叫絕的現代答案。

1989年出生的十驎畫風冷竣奇幻,將古《山海經》中簡陋的插圖變成了豐富鮮活的神獸。這些有血有肉、活靈活現的神獸,為當代讀者推開了一扇進入中國遠古神話世界的門。

《山海經》是2200多年前中國先秦時期的神話典籍,也是中國現存最古的圖文并茂之書,為一代代人提供了奇異瑰麗的想象空間。不過,進入現代,它有所淡出中國人的視線。

偶然中亦有必然,讓十驎與《山海經》結緣。

從小對描繪動物和鬼怪神話情有獨鐘的十驎,在中央美術學院就讀期間,從老師那里見到《古本山海經圖說》,一下子萌生了重新描繪這本先秦古籍的念頭。

“我從《山海經》中體會到先人的智慧和浪漫,書中對神獸的描述雖然是只言片語,但足以讓我建立清晰的畫面感。”他說,“我相信,山海神獸的形象表現,可以有不同于前人的可能。”

十驎在尊重《山海經》原著的基礎上,結合對動物生命體的認識,融入自己的理解和想象,于2012年完成了十六張神獸創作作為畢業設計作品。他把這些畫作傳到網上,在社交媒體上引起了廣泛關注,甚至收到一些商業合作的請求。

不過,網絡上的過度關注給他帶來很大壓力。能不能將這樣的畫作變成一本書?這個想法很美妙,但實際做起來卻并非易事。

《山海經》中收錄了許多形態各異的珍奇異獸,十驎在創作期間,除搜尋文獻與圖像資料外,還到動物園觀察真實的鳥獸,以刻畫肌肉關節,寫生動物神態。

但是,十驎感到仍畫不出想象中神獸的靈氣來。

原因何在?

“動物被關在籠中,缺少動態,怎么能和《山海經》描述的那些擁有著仙氣和靈性的神獸相比呢?”十驎悟出了道理。

有一次,十驎去敦煌采風,莫高窟壁畫與塑像所表現的神力和靈性令他震撼,也啟發他從哲學上去突破神獸創作的瓶頸。

“一些現代人覺得自己是自然界的主宰,可以征服自然、控制動物,這種心態與兩千年前的古人是完全不同的。對于我們的祖先來說,山那邊的世界都是未知的,人們對自然有敬畏與崇拜,還有恐懼,才造就了《山海經》。”十驎說。

為沉下心來思考如何表現怪獸的神韻,十驎到云南生活了一段時間,去看那些在城市環境里已完全見不到的動植物,包括當地少數民族的動物圖騰,終于找到了感覺。

在《山海經》的描述中,九尾狐是大禹愛情的媒介,而在后世文獻中,九尾狐更多地成了媚術的代表。十驎對九尾狐的刻畫,是一種創新的復歸。比如,在九尾狐尾巴的塑造上,十驎沒有簡單地將其描繪成骨頭加皮毛,而是無數個纖細晶體的組合,輕盈、純粹、有力。

《山海經》中聞名的神獸“帝江”喜歡給各種不同的生物賦予不同的屬性。帝江被刻畫為能識歌舞的神鳥,耳目口鼻都沒有,但卻懂得歌舞。十驎對帝江的刻畫,既顯示出神獸的力量感,又充滿浪漫氣息。

神話學專家馬昌儀說,神話是民族生命力的源泉,是民族文化的根,是民族精神之所在,《山海經》再現了中國人童年的夢。

《山海經》有大量的文字敘述,其中的神話故事也散布于各部分之中,現代人讀起來往往會覺得無可適從。十驎希望自己的畫書《山海獸》能夠吸引讀者尤其是孩子進入《山海經》,去尋民族文化之根,滋養當下的生活。

“對于這些神怪畏獸的圖畫形象,小朋友的感知力和好奇心非常強,他們對畫面一絲一毫的細節也不愿意放過,比如他們甚至會關注神獸圖中云彩是如何轉動的。”十驎說。

十驎的驚喜不止于此,他發現周圍的外國朋友對《山海獸》也非常感興趣。“只有民族的才是世界的。”——這句話,十驎信了。

“《山海經》所記錄的,不單純是我們意識中的中華大地,甚至在那個時候,我們的先人就已描述了世界其他區域的許多物種。”十驎說,西方奇幻文學中的美人魚、獨角獸等形象與《山海經》中的人面鳥、人面獸、人首蛇身的形象也有異曲同工之妙。

十驎著迷于中國古代文學作品及藝術形式。他希望今后能繼續沿著《山海獸》這樣的創作路線,用畫筆為當代讀者提供理解中國傳統文化的新橋梁。

“中國傳統文化是一個巨大的寶藏,創造性地傳承,是我們這些后人的使命。”十驎說。endprint