從“走進去”到“走出去”

蔣慧明

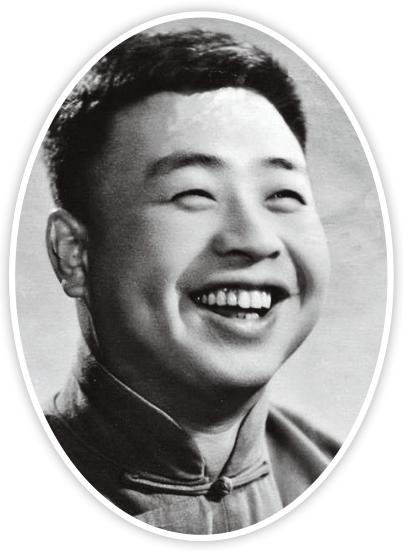

作為中國相聲界里程碑式的代表人物之一,馬季先生以及他所創演的大量作品,為相聲這門藝術也為我們這些后學者留下了極其寶貴的一筆財富。馬季先生一生創演了三百多段相聲作品,其中有相當一部分都給人們留下了深刻的印象,特別是創演于不同歷史時期的代表作,像《畫像》《打電話》《多層飯店》《百吹圖》《一仆二主》以及《五官爭功》等,至今仍是人們津津樂道的相聲精品之一。

馬季先生在總結自己幾十年的創作實踐時,認為“一個優秀的相聲作品一定要具備三個要素:一是敏銳的觀察力,洞察人情世故,發現生活中新鮮感人的事物。二是廣闊的生活面,深入生活,汲取創作的源泉……三是厚實的傳統基礎……恰當自如地運用傳統技巧是新作品走向成功的捷徑。”①確實,綜觀馬季先生的相聲作品,數量之多,質量之高,著實令人嘆服,與此同時,我們還發現這樣一個事實,那就是—— 題材涉獵之廣泛,細節呈現之生動,主題開掘之深刻,無不顯示出馬季先生深厚的藝術功底和旺盛的創作力。

一、“走進去”―― 借鑒傳統 深入生活

眾所周知,借鑒傳統和深入生活,是馬季先生長期堅持相聲創作并且不斷取得突出成績的兩大法寶。②因此,仔細分析那些雖然年代久遠但仍具有一定藝術生命力的相聲作品,便可看出他“走進去”的深度、寬度和廣度。這里的“走進去”,其實包含了走進傳統和走進生活的兩個層面。

或許,大家都已經很熟悉馬季先生創作《新桃花源記》《海燕》《畫像》等經典作品的前后經過了,那都是在扎根基層、深入生活的基礎上有感而發的結果。無論是作品的結構,還是“包袱兒”的鋪墊,都有章可循又煥然一新,饒有趣味又入情入理。此外,像《一米七七》《三比零》《球場丑角》等一系列與體育運動有關的相聲作品,自然也與馬季本人就是球迷的生活基礎息息相關,但更重要的還是他擅長從堅實的生活土壤中適時汲取必要的養分,并嫻熟地予以一番加工剪裁,從而令作品生動可信,立意深刻。

在一篇題為《從生活中汲取素材》的文章中,馬季先生曾以《英雄小八路》《找舅舅》《登山英雄傳》為例,回顧了自己經過深入細致地觀察思考,積累了足夠的素材之后,才創作出上述作品的寫作過程③。這些寶貴的實踐經驗,對于我們今天“不缺好演員,唯缺好作品”的相聲界現狀而言,仍然有著難得的指導意義。

除了原創作品,馬季先生的代表作中也有一部分是在他人的作品基礎上進行再加工和二度創作,從而成為家喻戶曉的相聲精品,例如相聲《友誼頌》。

作為“文化大革命”期間出現的為數極少的幾段相聲作品之一,《友誼頌》在中國相聲史甚至是中國文藝史上都是可圈可點的。誠如馬季先生自己的感慨:“整個中國曲藝界萬馬齊喑的時候,相聲作品《友誼頌》還是誕生了。《友誼頌》是‘文革開始后,我真正創作修改的第一個相聲,傾注了心血。盡管作品中留有鮮明的時代烙印,可總算給人們留下了深刻印象。”④

《友誼頌》反映的是當年中國支援非洲國家坦桑尼亞和贊比亞修建坦贊鐵路的事情,原作是由鐵道部第三設計院業余文藝宣傳隊創作演出的相聲《坦贊鐵路傳友誼》。經過馬季和王金寶先生的精心改編后,《友誼頌》一時間傳遍大江南北,其中的許多臺詞也成了當年的流行語言,時至今日,許多中老年觀眾仍對其中的“卡利布尼(歡迎)”“拉菲克(朋友)”“夸嗨利尼(再見)”“傾缸大雨”等名詞記憶猶新。

乙:……那么遠你怎么去的呀?

甲:我們是乘我國“友誼號”遠洋客輪。

乙:噢。

甲:從廣州出發,離開珠江口,過我國南海的萬山群島、西沙、南沙、曾母暗沙;走新加坡、馬來(西)亞、印度尼西亞的蘇門答臘,穿過馬六甲海峽,進印度洋,走甘島、塞舌爾群島,到維多利亞,再走一千八百零八,這才到坦桑尼亞。

乙:這可夠遠的。

甲:雖然相隔萬里,但中、坦、贊三國人民的心是連在一起的。

乙:說得對呀!⑤

可以看出,《友誼頌》的改編仍是運用了馬季先生擅長的借鑒傳統與深入生活相結合的創作方法,不僅進一步豐富了細節,刻畫了人物,更是從國際交往的角度深化了主題,體現了馬季先生不拘泥于常規的開闊視野。尤其是在當前中國提出“一帶一路”倡議的時代背景下,再來重溫這段四十年前“一帶一路”的相聲⑥,它所具有的多重意義就顯得更加深遠和多元。

一般來講,相聲講述的多是老百姓身邊的人和事兒,從小處著眼,以小見大,故而從某種程度上也相對限制了相聲創作的題材范圍。不過,回顧馬季先生創演的大量相聲作品,我們卻不難發現他總能借鑒傳統的結構,以獨特的視角另辟蹊徑,從而呈現一幅幅別開生面的新相聲畫卷。

譬如相聲《夢游紐士頓》⑦,是對盲目崇洋媚外之人的辛辣諷刺,其中就有對傳統相聲《夢中婚》的仿寫;相聲《禮儀之邦》⑧,于輕松詼諧中傳遞了中外文明禮儀的知識;相聲《新地理圖》⑨,將世界各地的地名巧妙連綴成一則情節連貫的幽默故事,構思之精巧,語言之鮮活,今天聽來仍令人回味無窮,樂不可支。

總而言之,馬季先生的“走進去”,是他長期堅持深入生活、積累素材的過程,也是他對傳統相聲從結構到技巧的全面掌握,所謂“入乎其內,出乎其外”,正因如此,他才能游刃有余地進行創作和改編,為中國相聲的殿堂留下那么多熠熠閃光的精品佳作。

二、“走出去”―― 傳承創新 交流推廣

馬季先生曾在《馬季表演相聲精品集》的“編后記”中提到:“……(20世紀的)八十年代至九十年代,年齡的增長使我更加成熟,也是我創作的第二個高峰,作品開始更多地干預生活和針砭時弊。《看電視》《北京之最》引起過廣泛的討論;《特種病》《一仆二主》《五官爭功》等也是對生活觀察的結晶。我很高興看到一段相聲能夠引起大家的關注甚至爭論,這就是文藝作品的價值。”⑩

與此同時,馬季先生也從這一時期開始了他的海外相聲傳播之旅。隨著改革開放政策的不斷深入,我國的對外文化交流活動越來越頻繁,雖然馬季不是頭一個把相聲帶出國門的相聲演員,但他卻以自己近三十年的辛勤耕耘,贏得了“海外傳播相聲第一人”?的贊譽。

從馬季先生的自述中,我們注意到,通過觀察與思考,他越來越清晰地意識到,“曲藝、相聲的作用,在國內注重的是教育和娛樂兩個方面。而一走出國門,它的功能和價值,就不僅僅局限于此了。”?

正是基于對相聲的功能與價值的深入思考,馬季先生開始在相聲藝術的對外交流傳播方面傾注了大量的精力和心血。或者,我們也可以這么說,當他以借鑒傳統和深入生活為抓手“走進去”的時候,展示出了充分的藝術自信;而當他以傳承創新和交流推廣為手段“走出去”的時候,則已經具備高度的文化自覺意識了。

“文化自覺”對我們相聲人(曲藝人)來說是個越來越重要的命題,但是目前還未得到應有的重視。相聲事業的可持續發展,格外需要像馬季先生這樣具有文化自覺意識的領軍人物的引領和示范。

長期以來,關于相聲引發的種種議論,歸根到底無非就是優秀作品和優秀人才的雙重匱乏,而就創作而言,我們的相聲“習慣”了“命題作文”和“跟風創作”,過于滿足一段相聲作品當時的社會效果和舞臺效果,而在題材的開掘、拓展,主題立意的深化、升華等方面,卻很少具備自覺擔當意識,在作品的格調和文化品味方面的追求也很不夠。這些都是當前相聲創演方面存在和暴露出的問題。在馬季先生的藝術實踐中,他很早就有了這種帶有前瞻性的問題意識,并且在具體創作中予以了多方位的嘗試和探索。

因此,我們今天研究馬季先生的藝術成就,除了對他所創演的大量作品進行本體研究,同時,對馬季相聲的藝術視野與文化影響力,也應當給予更多的關注和更加深入的探討。

馬季先生訪問過的國家和地區遍及亞洲、歐洲、北美和澳大利亞,誠如他自己所說:“只要有華人的地方,都喜歡相聲,相聲給他們帶去了歡樂……相聲藝術能使炎黃子孫笑在一起,感情融在一起。”?不僅如此,在向海外華人傳播弘揚中國傳統文化藝術的同時,他還不遺余力地通過各種方式培養當地的相聲演員,例如在新加坡錄制《笑一笑,少一少》的電視相聲欄目,在新加坡和馬來西亞分別開設相聲訓練營,甚至將一些相聲作品翻譯成馬來文正式出版等,在相聲的承傳與海外推廣方面,可謂功莫大焉。

令人欣慰的是,如今,相聲藝術在新加坡和馬來西亞等地已經日漸深入人心,而且馬季先生的弟子及后繼者們仍在延續著這一傳統,為相聲的海外推廣而努力著。不妨可以這么說,正是因為馬季先生有著不同于一般相聲演員的藝術視野和自覺擔當,故而,他不僅讓相聲這門藝術“走了出去”,同時更令相聲這朵嬌艷的“花朵”在世界各地生根發芽,發展壯大。

注釋:

①《一生守候》馬季著,團結出版社,2007年,第93-94頁。

②參見趙連甲《借鑒傳統 深入生活——記相聲表演藝術家馬季》,刊于《曲藝》2016年第8期,第62-64頁。

③《馬季傳:笑灑人間》轉引自汪景壽 曾惠杰著,北京大學出版社,1995年,第93-96頁。

④馬季著《一生守候》,團結出版社,2007年,第90頁。

⑤相聲《友誼頌》,見《馬季相聲選》四川人民出版社1980年,第257-271頁。

⑥參見陳維平《四十年前“一帶一路”的相聲至今仍有意義》,刊于《曲藝》2017年第8期,第49-51頁。

⑦相聲《夢游紐士頓》,見《馬季相聲選》,四川人民出版社,1980年,第17-34頁。

⑧相聲《禮儀之邦》,見《馬季相聲選》四川人民出版社,1980年,第406-420頁。

⑨相聲《新地理圖》,見王文章主編《馬季表演相聲精品集》,文化藝術出版社,2005年,第453-458頁。

⑩ 《馬季表演相聲精品集》參見王文章主編,文化藝術出版社,2005年,第680頁。

——《馬季生前與身后》參見張伯苓著,天津人民出版社,2017年,第139-142頁。

——《一生守候》馬季著,團結出版社2007年,第154頁。

——《一生守候》馬季著,團結出版社,2007年,第172頁。