國際水電會議泥沙治理經驗探討

[] G.W.

隨著全球水庫庫容的凈減少,目前人均水庫庫容量僅相當于1965年的水平,泥沙淤積成為一個世界性難題。由于泥沙淤積而導致的庫容減少量要比新建水庫所增加的庫容量多。泥沙淤積造成的庫容損耗降低了水電供應的可靠性,且氣候變化還使這種不利影響進一步加劇。相關專業人士已經意識到問題的重要性,在瑞士蒙特勒舉行的2016國際水電會議上所提交論文的主題范圍和數量也印證了這一點。

水吸,即利用重力來去除沉積泥沙,這一概念的成功應用令人鼓舞。一些與會發言者引用了水吸概念的應用實例,如沉沙池的維護和水庫80 m深處的泥沙清淤等,并進行了討論。其他發言者則討論并證明了利用傳統沉沙池成功去除泥沙的技術,以及不用傳統沉沙池去除泥沙的替代方法。

監測方面的論文包括空間監測、河流泥沙地面監測技術等。報告也涵蓋了跨邊界和環境方面的擔憂,以及排沙操作的規劃、執行和監測等。水電站進水口上游除沙引發了關于設計理念的討論。

兩篇關于維爾博(Verbois)水庫排沙的文章介紹了在遵守法律和環境要求,且符合國際性協議的前提下,清除水庫淤積的大量泥沙,降低了日內瓦遭受洪災的風險,取得了良好的社會效益。文章還涉及了異重流泄流的問題,表明在實際中,尤其是在某些大型水庫中,已經得到成功應用。目前,正在通過進一步研究推廣該技術。

1 監測方法

法國羅訥公司(Compagnie Nationaledu Rhone)的G.皮耶爾雷弗(G.Pierrefeu)發表了一篇題為“泥沙治理過程中羅訥河懸沙濃度的多方法監測”的文章。2016年5月,在泥沙治理過程中,測量了羅訥河上游的懸沙濃度(SSC)。對沿法國-瑞士邊境下游100 km河段分布的14個測點的SSC值進行了連續10 d的監測。為了測試不同方法的性能,同時應用了7種不同方法測量熱尼西亞(Genissiat)大壩下游出口處泥沙,包括濁度儀法、輻射密度計(X射線和γ射線)法、科氏力質量流量計(CFDM)法、微波水分分析儀法、比重瓶法和過濾法。

從精度、維護、校準要求和價格等方面對儀器進行了比較。只有多種測量方法同時使用,才能對設備的準確性和實際使用的限制進行比較。

研究為泥沙治理的基礎設施操作員和其他專業人員提供了技術指導。在所測試的設備中,CFDM尤為出眾,能夠在所有觀測濃度范圍內提供可靠的數據。但與其他測量設備相比,校準和維護能力較差。未經調整的連續測量精度可達±20%,最小感應值為1 g/L。將來希望能夠根據參考數據進行實時調整策略以提高精度,同時最大限度地減少手動測量(比重瓶、過濾法)和抽水電路監控所需要的人力資源。

來自德國EOMAP公司的T.黑格(T.Heege)討論了“基于空間的水庫泥沙平衡和水質監測”,闡述了一種利用空間數據來建立水庫沉積泥沙分布的可能途徑。他使用30a以上定期記錄的歷史衛星數據及濁度估值,預測水庫的沉沙效能。圖1為該方法預測實例之一。通過測深勘察校準、沉積泥沙分布估計以及利用衛星數據對沉沙率實測值進行校準,可以進一步完善黑格的方法。

圖1 索布拉迪紐(Sobradinho)水庫泥沙分布估計

對該方法進行完善之后,可以得到水庫泥沙沉積導致庫容損失的有效信息。然而,值得注意的是濁度測量并非總能準確反映含沙量。

2 國際法律、環境和社會影響

法國羅訥公司S.雷諾(S.Reynaud)發表了一篇題為“基于跨界合作的羅訥河上游泥沙淤積治理”的文章。

河流尺度的泥沙治理,特別是跨界河流,因涉及多個利益相關者而尤顯復雜。必須克服法律、行政、技術和文化上的差異,并進行一定的妥協。歐洲羅訥河發源于瑞士,流經日內瓦并進入法國,因此,代表兩國政府的CNR公司(法國)和SIG公司(瑞士)需要共同承擔責任。20世紀40~70年代末期間,兩國合作并不理想,對環境造成了諸多不利影響。1978年,惡劣的環境影響致使法國設定了最大含沙量限制并加強了監測,緊接著法-瑞兩國增強了合作,并最終基于多準則分析確定了整治方案。作為測試,2016年羅訥河利益相關者首次采用新的泥沙治理方式實施水庫減淤。2016年5月,法-瑞兩國通過聯合治理,成功清除了羅訥河上游的大量淤積泥沙,維爾博水庫排沙量達130萬t,使日內瓦的洪水災害風險降低至可接受的水平。

瑞士“水-愿景”(AquaVision)公司的E. 博拉爾(E.Bollaert)做了題為“維爾博水庫加壓沖刷:環保型沖沙的首次應用”的報告。博拉爾探討了瑞士日內瓦下游維爾博大壩第一次實施加壓沖沙的結果,介紹了沖沙操作程序,并通過二維數值模擬水庫形態來對該方法進行優化運用。

通過數值模擬進行優化,在羅訥河下游懸沙濃度的環境限制條件下,可以達到用水量最小且沖沙量最大的理想要求。同時,將此次加壓沖刷的水沙體積和懸沙濃度測值與數值模擬預測值進行比較。博拉爾將此次加壓沖刷與1945年以來的傳統無壓水流沖刷效果進行對比,指出了加壓沖刷在水庫形態和生態影響方面的優缺點。

3 有/無沉沙池的泥沙治理

瑞士ETH公司(ETHZurich)的C.貝克(C.Beck)提交了一篇關于巴基斯坦帕特靈(Patrind)水電項目的文章,介紹了通過物理模型方法優化泥沙治理概念。貝克表示,如果場地條件允許,可以利用徑流式電站上游的水庫作為沉沙池,從而節省可觀的建設成本。利用一條導流隧道來分流入庫洪水中的泥沙。除了節省建設成本外,該方案還能長期保持興利庫容。電站布置圖(見圖2)顯示,該方案不使用沉沙池。帕特靈電站裝機容量150MW,介紹了物理模型試驗的主要結果,以及初始方案存在的問題和面臨的挑戰。該方案旨在使水庫保持充足的防洪庫容。模型試驗表明,初始方案將使大量泥沙淤積在庫首,由于河流中存在的喜馬拉雅沉積物,其質地可能導致磨損問題。

圖2 帕特靈電站布置

為了使水庫長期的興利庫容最大化,制定了合理的運行方案,包括洪水期間停止發電,水庫排水沖走大量泥沙。因此洪水期間大量泥沙通過導流隧洞轉移到大壩下游。模型研究表明,這一運行方案可以明顯減少泥沙淤積,保持壩上游水庫發揮較高的沉沙效能。

來自挪威Sedicon公司的T. 杰克布森(T.Jacobsen)在他題為“SediCon系統在厄瓜多爾的厄科卡科多-辛克雷(COCA CODO-SINCLAIR)和阿爾巴尼亞巴尼亞(Banja)大壩的應用”一文中,提出了以重力為驅動力從沉沙池和水庫中清除淤積泥沙的方法。

厄瓜多爾的科卡科多-辛克雷水電站裝機容量1 500MW,年發電量8 631 GWh,是世界上最大的高水頭徑流式電站之一。事實上該電站沒有沉沙池,而是利用620 m的水頭和8臺除沙器(每臺長150 m,寬13 m)消淤。水流經除沙器處理后,以222 m3/s的設計流量進入一條長 24.79 km的引水隧洞。T.杰克布森探討了相關施工經驗和Sedicon研發的獨特方法,處理關閉出口閘門時經常遇到的碎屑和泥沙問題。他還介紹了監測系統、操作系統和沖沙方面的經驗。

瑞士泥沙技術有限公司的F.波米(F.Pomi)發表了題為“主動性泥沙治理:瑞士及世界各地60 a治理經驗”的報告,著重介紹了在水流進入壓力管道發電之前利用沉沙池技術排沙。波米介紹了瑞士60多年的泥沙治理經驗。與其他系統相比,一個基于垂直開挖的沉沙池排沙系統能夠節約更多的成本。

會議期間的相關討論表明,沉沙池往往建設成本較高,可以考慮用C.貝克所推薦的系統作為替代。然而,實施相關的設計和操作方法需要適宜的場地條件。

4 水庫除沙

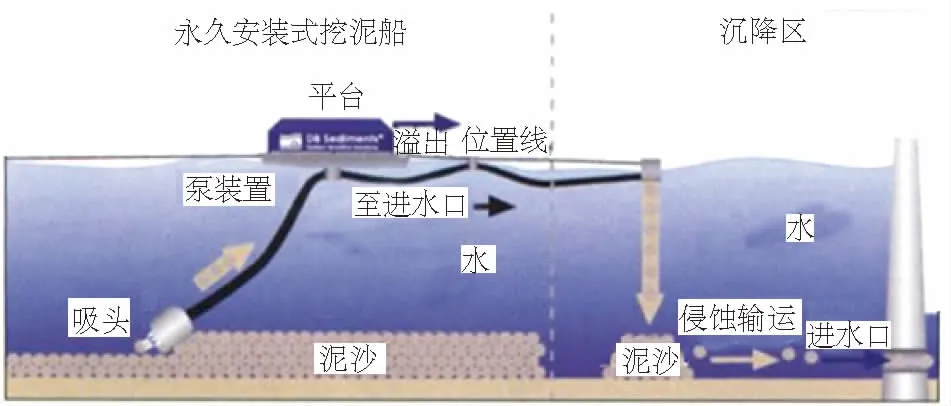

T.杰克布森探討了利用水吸裝置去除水庫淤積泥沙,這一點尤其值得關注。他認為,SediCon疏浚系統使用了重力作為“燃料”(見圖3),可以有效去除水庫深處淤積的泥沙。他還介紹了鉆管的安裝,要將HOPE吸管穿過其中,并總結了其他設計和施工方面的細節。該系統的成功應用已得到廣泛認可,尤其系統中特殊設計的吸頭。

圖3 SediCon疏浚系統的組成

來自德國DB泥沙公司的L.布魯森科特(Bolsenkotter)提交了題為“泥沙治理實踐”的文章,討論了德特林博士(Dr.Detering)多年前提出的泥沙治理概念。L.布魯森科特認為,通過向水庫下游排泄泥沙來維持壩下游河流的水沙平衡,使含沙量控制在可以接受的范圍,以保持生物多樣性并保護河流生態,并盡可能降低對水庫運行和管理的不利影響。在連續輸沙過程中(見圖4),將定量的泥沙轉移到下游河段。為了確定向下游河道的輸沙量,需要分析水文條件和輸沙能力,向下游排泄的泥沙不應超過河流的輸沙能力,以避免水體中泥沙超過最高臨界含沙量。

圖4 連續輸沙過程

一些魚類在基底系統的孔隙中產卵。細顆粒泥沙的淤積會導致孔隙堵塞,從而對這些物種造成不利影響。通過對生態學的進一步研究,在輸沙過程中會考慮相關物種的特性和生活習慣,以避免不利影響。水庫的淤積泥沙會不斷以特定方式輸移,并最終隨水體一起輸移至下游合適區域,同時不超過河流輸沙能力。

瑞士蘇黎世聯邦理工大學的J.N.費爾南德斯(Fernandes)討論了“兩個高原水庫水位降低時的懸沙濃度與渦輪磨損”,水庫泥沙治理考慮采用動力水道泄沙。研究預測高含沙濃度下的水輪機磨損的方法,通過監測流經水輪機水流的含沙量來測定轉輪磨損度。在考恩(Kaunertal)河谷和翰德克(Handeck)大壩進行的相關測試發現,高含沙水流對考恩河谷大壩造成了相當大的侵蝕,而且即使含沙量較低也會導致輕微破壞。

來自瑞士斯塔基(Stucky)的M.L.里貝羅(Ribeiro)做了題為“水庫泥沙治理:水庫防淤清淤實用指南”的報告。M.L.里貝羅從整體上考慮當前的泥沙治理技術,建議了一種綜合方法,包括特殊問題的分析及一系列策略的可能應用。他提供了防止水庫淤積以及緩解淤積的實用指南,所提出的方法取決于問題的特征和所采用的技術,同時還討論了一些難以概化的局部約束條件。他強調每座水庫都是一個原型問題,不存在普遍適用的治理措施,需要用明確、系統的方法來分析具體問題。

5 異重流排泄

瑞士EPFL-LCH公司的S.查蒙(Chamoun)做了題為“排泄異重流對水庫可持續利用的重要性”的報告。異重流是洪水期間由于密度差驅動的挾沙水流。異重流進入水庫后,除非由進水口或出水口排空,否則水流所含泥沙都會在水庫沉積,最終會使水庫充滿泥沙并阻塞出口結構。因此,應在異重流所含泥沙水庫沉積之前,對異重流進行排泄。一般是通過底孔或發電進水口排出異重流。如果水庫在洪水期間蓄滿了水,可通過從低水位出口釋放挾沙水流來代替溢洪道下泄清水的方式排空水庫。

查蒙明確了成功實施異重流排泄的主要參數,并簡要介紹了異重流排泄在全球的應用情況,相關參數包括流出流量以及出口位置和高度等。查蒙還介紹了所使用的儀器設備和大壩操作人員面臨的挑戰。